晚清曾有过一次机会,在占据绝对优势的情况下对日宣战。

也就是中日长崎事件——那是大清外交史上,最后的荣光。

此后,清廷从上至下,对日本开始产生了一种莫名的优越感,认为以目前北洋舰队的实力,已足以「震慑」对方。

这种心理带来的最直接结果,就是海军升级的速度开始大大放缓。

自 1885 年起,慈禧太后修缮颐和园的费用,就开始从海军费用中挪用。

从 1885 年到 1895 年的 10 年间,总计挪用 1300 万两白银——足以再购买 9 艘「定远」级别的铁甲舰。

这 10 年,恰恰是全世界海军技术大飞跃的 10 年,整个军舰技术水平完全升级换代。

而从 1888 年到 1894 年的 6 年间,北洋舰队竟再未添置一舰一炮。

1

1886 年 8 月 1 日,日本的长崎港。

港口的码头上,聚集了不少日本民众,熙熙攘攘,指指点点。

一种难以形容的情绪,正在酝酿。

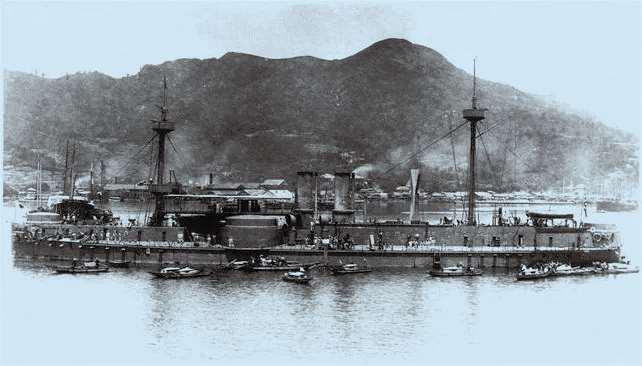

因为在他们眼前出现了四艘巨大无比的战舰——并不是日本海军的军舰,而是到访的大清帝国北洋舰队的四艘战舰:

排水量为 7340 吨的北洋舰队旗舰「定远」号;

排水量为 7340 吨的铁甲舰「镇远」号;

排水量为 2440 吨的防护巡洋舰「济远」号;

排水量为 1280 吨的炮舰「威远」号。

「定远」号和「镇远」号为清政府委托德国建造的 7000 吨级的一等铁甲舰,是「姐妹舰」。

两艘军舰于 1881 年开工建造,1884 年完成,定远舰花费约 140 万两白银,镇远舰花费约 142 万两白银。

这两艘军舰当时号称「亚洲第一巨舰」,为北洋舰队主力舰

日本民众从没看到过像「定远」号和「镇远」号那样巨大的铁甲舰,因为当时日本海军最强大的三艘主力舰,都只是 3000 吨级的。

所以,在那些难以名状的情绪中,有惊奇,有叹服,有担忧,有恐惧,有嫉妒,甚至还有愤怒。

自 1868 年「明治维新」以来,日本迅速崛起,国力大大增强,俨然已成为东亚唯一能与传统「一哥」中国争锋的强国。

虽然在 1884 年试图挑战中国权威的「甲申政变」受挫(参看本书收录的《三个东亚国家,三天,一场政变》一文),但到了 1885 年,福泽谕吉在他那篇著名短文《脱亚论》中已经明确指出,要和中国乃至亚洲划清界限——日本应该放弃曾经尊崇的中国思想和儒家精神,大力吸收学习西方文明。

当时间进入 19 世纪 80 年代的时候,日本从上到下,其实早已把中国视为自己崛起道路上的头号假想敌。

而在这样的背景下,中国忽然派了四艘军舰到访日本,不能不引起日本民间的情绪反弹。

他当时的思想在日本影响深远,被称为日本「近代第一教育家」,他曾主张与东亚落后的「恶邻」绝交,并且赞同战争是日本崛起的机会。

据最新消息,日本的一万元纸币将在 2024 年启用新人物头像涩泽荣一(被称为日本「资本主义之父」),取代福泽谕吉

坊间甚至开始有传言:中国这次派军舰来,就是准备开战的,目的是要讨回之前被日本吞并的附属国琉球。

那么,这真的是北洋舰队到访日本的目的吗?

并不是。

2

北洋舰队的四艘军舰访日,有原因,也有苦衷。

原因,确实是出于国际形势的需要。

这件事的起因,要追溯到 1885 年英国出兵占据朝鲜南部海域的巨文岛,与俄国争霸东北亚。

当时这起引起国际关注的「巨文岛事件」,将英国、俄国、朝鲜、日本和中国五国统统搅入了旋涡——英俄要争霸亚洲,朝鲜欲借俄抗英顺带敲打中日两国,而中国和日本不允许别国染指朝鲜。

1886 年 7 月,李鸿章得在朝鲜的袁世凯密报:俄国有意占下朝鲜的永兴湾。

在这样的背景下,李鸿章决定把手里的那张「王牌」打出去震慑一下俄国。

而这张「王牌」,就是羽翼渐成的北洋舰队。

北洋水师提督丁汝昌随即就接到了李鸿章的命令:立刻率「定远」「镇远」「济远」「威远」「超勇」「扬威」等 6 艘军舰前往朝鲜东海岸海面操演,随后前往海参崴接当时参加中俄关于吉林东界勘定谈判的清政府官员吴大澂。

用强大海军震慑俄国的意图,还是非常明显的。

但北洋舰队之所以要在任务结束后停靠在日本长崎港,也是有苦衷的。

像「定远」「镇远」这样的一级铁甲舰,在进行远程巡航后,是需要进入船坞涂油和整修的。

但当时清朝的大沽口、上海、福州等地船坞,只能接纳吃水在 15 尺以下的军舰,「定远」和「镇远」因为吨位庞大,吃水在 20 尺左右,无法停入船坞。

一般来说,各国要造大型铁甲舰,必要先造可以修整的船坞。

中国没有经验,等领悟过来,船坞还没造好,船倒造好了。(可以匹配的船坞在 1888 年才在旅顺造好。)

在这样的背景下,北洋舰队只能去符合条件的日本长崎港造船所修整。

军舰访日,李鸿章有没有要敲打一下日本的意图?相信也是有的,但更多的还是出于实际需要。

考虑到中日关系处于敏感时期,且是军舰访问,所以李鸿章嘱提督丁汝昌,一定要严明纪律,以防意外。

所以,当北洋舰队的四艘军舰停靠长崎港后,舰上的水兵并没有被允许下船。

但是,长期远洋航行,陆地近在咫尺却不让下船,对水兵而言也是很难熬的一件事。

再加上长崎方面也向北洋舰队发出了邀请:欢迎水兵们下船观光购物。

8 月 13 日,丁汝昌终于下令:允许水师官兵下船购物观光。

正是这道命令,成了「长崎事件」的导火索。

3

8 月 13 日晚上 8 点多,丁汝昌接到手下禀报:出事了。

关于事情的起因,由于中日报道不同,存在不同版本:有说北洋水师的水兵违反军纪去嫖妓引发冲突的,有说水兵买水果语言不通起了纠纷的。

总之,就是起了争执。

由于当地人普遍对中国人持仇视态度,中国的水兵也自然对日本人没有好感,双方起了争执后,很快就酿成了斗殴。

在斗殴中,北洋舰队一名水兵受轻伤,而日本的一名警察被刺成重伤。

在日本人看来,外国的水兵在本国寻衅滋事,还刺伤了我们的警察,这不是摆明了欺负我们吗?但是,北洋水师的大批水兵当时从舰上冲出来,把陷入冲突的同伴救了回去,同时,「定远」「镇远」的巨炮就在那里摆着,日本人也毫无办法。

这场意外的风波,暂时被压了下去。

8 月 15 日是周日,丁汝昌宣布船上放假,再一次允许数百名水兵上岸观光购物。

为了预防前天的意外冲突再次发生,丁汝昌下令所有官兵不准带武器上岸,并且还派了 12 名巡查在岸上巡逻监督。

但是,事情还是发生了。

北洋水师的官兵上岸后不久,就发现了一个奇怪的现象:沿街的很多日本商铺,都早早关门了。

正当他们疑惑之际,数十名日本警察举着砍刀从四周街巷的各个角落冲了出来,追着他们开始砍杀。

而数百名日本民众也围了上来,用木棍、石块乃至滚水袭击北洋水师的水兵。

猝不及防的中国水兵们四下逃散,却发现通路都已被事先堵塞。

情急之下,手无寸铁的北洋水师官兵和对方扭打在一起,夺下对方的武器开始反击。

这场大规模的械斗最终造成北洋水师官兵 5 人死亡(一说 8 人),6 人重伤,38 人轻伤,5 人失踪。

而日本方面也有 2 人死亡,数十人受伤。

消息传到船上,丁汝昌等一干人都震惊了。

如果说 8 月 13 日是一场意外摩擦的话,那么 8 月 15 日这场械斗,毫无疑问是日本长崎警方有所预谋的。

时任北洋水师副提督的英国人琅威理,直接要求「定远」「镇远」的主炮转向长崎市区方向,向日本开战,顺带一举歼灭日本海军。(「即日行动,置日本海军于不振之地。」)

当时,北洋舰队的 7 艘主力舰总吨位为 27470 吨,而日本海军的五艘主力舰吨位为 14783 吨,前者几乎超过后者一倍,实力遥遥领先。

琅威理治军严明,办事勤勉,他任职期间的北洋水师军纪最好,丁汝昌也承认:「洋员之在水师最得实益者,琅总查为第一。」

而北洋水师的官兵中也流传着一句话:「不怕丁军门,就怕琅副将。」

如果当时真的不顾一切对日本开战,日本海军确实不是北洋舰队的对手,很可能就被消灭在萌芽之中。

但是,李鸿章拒绝了琅威理的建议。

清政府决定和日本谈判。

4

在这场谈判中,有两个中国人起到了重要作用。

一个人,叫伍廷芳。

伍廷芳从英国留学归来,是中国近代第一个法学博士。

作为李鸿章的幕僚,伍廷芳也是参与处理「长崎事件」的主要人物。

作为法学专家,伍廷芳一上来就先把「长崎事件」定性为一般刑事案件,避免上升到国家纠纷。

其次,既然是刑事案件,伍廷芳就提出一切以「事实为依据,公正为准绳」。

他通过询问双方人证、伤口验伤等各种方式,指出中国水兵的伤口多为刀伤,而日本人的伤口多为钝器(木棒)伤害,这些都可以证明日本人是蓄意挑起争端,有备而来。

此外,伍廷芳为显示公正,请英国律师担任中方的律师,参与一系列取证、辩论程序。

经过大量证人的证词和证物取证,「长崎事件」的来龙去脉不难厘清:8 月 13 日那场小摩擦是双方在无意中引发的,而 8 月 15 日那场造成多人死亡的械斗,长崎警方有备而来,蓄意报复,这应该是没有什么争议的。

但是,日本方面却绝不肯承认这个事实,认为 8 月 15 日的械斗是中国水兵蓄意报复日本警察。

日本方面也高价聘请了英国和美国的律师,与中国进行诉讼。

「长崎事件」的调查审理从 8 月拖到了 11 月,双方谈判超过了 30 次,却没有达成任何共识。

这也是日本方面的策略:他们通过不断要求调取新证人和提供新证物的手段,开始拖延时间。

而中方因为要提供人证,有 100 多名北洋水师的水兵留在长崎不能回国,每天的律师聘请费用高达 300 两白银,所以时间拖得越久对中国越不利。

11 月 20 日,中方提出了一个折中方案:中国不再要求日本道歉,双方按照各自的损失,向对方进行补偿。

其实这个方案中国已经在原则问题上退了一步,但日方依旧拒绝了这个提议。

于是,第二个人就出场了。

这个人,叫徐承祖。

徐承祖是当时清朝的驻日公使。

「长崎事件」发生后,徐承祖也在第一时间参与了处理,和日本外相井上馨进行了多次交涉。

如果说伍廷芳唱的是「文戏」的话,那么徐承祖配合上演的就是「武戏」。

早在 9 月双方谈判陷入僵局的时候,徐承祖就向李鸿章提议「用武力作为后盾」——不是真要全面开战,而是让中方在谈判桌上增加筹码。

彼时,日本虽然开始高速发展,但在人口、经济、军队数量等各方面,还无法与清朝匹敌,所以徐承祖提出的建议是具备一定可行性的。

但是,当时由于中法战争刚刚结束,顾虑重重的李鸿章并没有同意徐承祖这个建议。

尽管他曾在「长崎事件」发生后召见过日本驻天津公使,提出「……开启战端,并非难事。我兵船泊于贵国,舰体、枪炮坚不可摧,随时可以投入战斗」,但这更多只是一种威吓。

11 月 20 日中方的「折中方案」,其实就是徐承祖提出来的。

再次被日方拒绝后,徐承祖立刻上书李鸿章:「非绝交无别法」——立刻撤回公使,与日本断交。

这个提议也得到了伍廷芳的认可。

国与国之间如果一旦撤使和断交,尤其是邻国,那么离开战也不远了。

李鸿章充分考虑了徐承祖的提议后,觉得断交引发的连锁反应还是太大,选择了轻一个程度的措施:停审。

停审,意味着中方代表将全部撤出关于「长崎事件」的调查和审理,潜台词就是:这事儿就这么悬着吧,接下来我们走着瞧!

中方一停审,日方慌了。