大多数回答在说些什么啊,以封建王朝对谋反大罪的严苛程度。

你在大街上高喊一声我要当皇帝,绝对有官差来拿你。

即使真的是酒喝多了,完全口嗨,没有实际行动,甚至没有真实意图,也有唱反罪管着。

诸口陈欲反之言,心无真实之计,而无状可寻者,流二千里

【疏议曰】有人实无谋危之计,口出欲反之言,勘无实状可寻,妄为狂悖之语者,流二千里。若有口陈欲逆叛之言,勘无真实之状,律令既无条制,各从不应为重。

【准】周显德五年七月七日敕条:若有人或因斗争或是酒醉辄高声唱反者,决臀杖七十

当事人轻则脊杖,重则流放。

能被定为唱反罪,不牵连家人,不杀头,都算皇朝仁慈,格外恩典了。

很多人很喜欢拿现代政府来看待封建王朝的行为,根本不合适

说什么因为大燕国年代久远,只会被当神经病,只会被大家笑话。

这些说法只适合于现代政府。

宋江喝醉酒写了两首诗。“敢笑黄巢不丈夫”两句,甚至都不是什么反动言论

完全可以用“黄巢不懂忠君爱国,居然起兵作乱,因此不丈夫”来解释,(其实这解释更合适宋江的性格)

但是都被黄文炳指责为“耗国因家木,刀兵点水工”,然后联系到什么天象,最终一番操作定为谋反罪,这个“谋反罪”的罪名一下来,破家灭门,血流成河。

按《宋刑统.盗律》谋反条:

诸谋反及大逆者皆斩,父子年十六以上皆绞,十五以下及母女妻妾子妻妾亦同。祖孙兄弟姊妹部曲资财田宅并没官。男夫年八十及笃疾妇人年六十及废疾者,并免。余条妇人应缘坐者准此。伯叔父兄弟之子,皆流三千里,不限籍之同异。

所以,慕容复这种有真实谋反意图的。

要真的官府知道了,先定个谋反嫌疑,再到燕子坞搜一搜,呵,原来是燕国帝王后裔,家里还能找到不少有真实谋反意图的字据啊诗歌啊,说不定还能找到慕容家家训的牌匾,什么兴复大业,父兄可弑,子弟可杀。

只能等着抄家灭族。

如果你讨论的是原著的话,为什么慕容复想复国却没人报官府?

因为大家不知道!!!

和什么只会被当神经病,什么都当笑话无关。

原著里面,就是大家不知道罢了。

我觉得金庸电视剧有个很有意思的现象,随着书的流传,电影电视剧拍得越来越多,很多武侠小说的概念剧情变得人尽皆知,

于是电视剧也越拍越随性,

里面的什么悬念啊,悬疑啊都成为一种日常剧情。

导演的思路就是,反正已经人尽皆知了,我也不用故意卖关子了。

比如天龙八部里面乔峰身世之谜。

实际上契丹人身份,到底是全冠清几个人的阴谋,还是确有其事,原著里面一直是个非常大的谜团,

到底是汉人还是契丹人?到底是不是被诬陷的?连载的时候,金庸一直是抓着读者的心慢慢写下去的,对于没了解天龙八部,第一次看书的读者也是如此。

调查,走访,所到之处被人抢先下手,毁尸灭迹,谁干的?谜团之上又有谜团。

乔峰道:“此人心狠手辣,世所罕有。赵钱孙宁可身败名裂,不肯吐露他的真相,单正又和他交好,这人居然能对他二人下此毒手。那晚杏子林中,又有什么如此厉害的人物?”沉吟半晌,又道:“还有一件事我也觉得奇怪。”阿朱道:“什么事?”

乔峰望着江中的帆船,说道:“这大恶人聪明机谋,处处在我之上,说到武功,似乎也不弱于我。他要取我性命,只怕也不如何为难。他又何必这般怕我得知我仇人是谁?

查到段正淳,又发现弄错了。

反复吊读者胃口,这到底是不是啊?

但是到了现在,乔峰的身世在观众里面已经人尽皆知,

也不用卖这个关子了。

在97年翻拍的时候TVB还遵循了原著的谜语模式,但是到了03胡军版,直接在电视剧开头处放出三十年前雁门关之战,胡军饰演的一个异族打扮的武士在和一群中原武人血战,手中还有个婴儿被抛到了路边。

随后就是字幕描述三十年后,接着就是胡军饰演的乔峰穿着汉人服装,作为丐帮成员登场,观众一看就是开头那个婴儿。

类似的还有《倚天屠龙记》

为什么当时人都去抢屠龙刀,不去抢倚天剑?

很多人说,谢逊落单,灭绝师太则背靠峨眉派这种和各大派都有交情的大势力,惹不起。

或者说谢逊本身江湖人人得而诛之,武林成名高手大家都有身份有门派,抢峨眉派道义上说不过去,面子挂不住。

其实答案就很简单,倚天根本不是后来电视剧里面拍的那样,倚天剑名声响彻江湖,灭绝师太嚣张跋扈,成天带着一把倚天剑招摇过市。

倚天剑在小说中是个非常大的悬念。

当时江湖虽然有“武林至尊,宝刀屠龙,倚天不出,谁与争锋”的歌诀流传,

但是原著里面当时的人众说纷纭,根本不知道什么意思。

而对于江湖大部分人而言,甚至不知道倚天居然是一把剑,俞岱岩作为江湖大派非常有地位的高手,居然在讨论中,说“或许倚天是一个人吧,也许是杨大侠妻子名字”。

殷梨亭道:“‘武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从。倚天不出,谁与争锋’,这句话传了几百年,难道时至今日,真的出现了一把屠龙刀?”

张三丰道:“不是几百年,最多不过七八十年,当我年轻之时,就没听过这几句话。”

当时整个江湖,知道倚天剑来历,并且知道是一把能与屠龙刀抗衡的神兵利器的根本寥寥无几,即使是知情者,也根本不知道在峨眉派手中,可以说灭绝师太瞒得死死的,甚至连丁敏君,周芷若这样的峨眉派核心弟子都不知道。

直到金花婆婆的章节,灭绝师太登场,取出一柄四尺来长的古剑,金花婆婆喃喃自语“原来倚天剑落到了峨眉派手中”,这个悬念才正式告破。

说回正题,

对于现在的读者观众,天龙八部他们早就读烂了,电视剧光盘都包浆了,

观众习惯于上帝视角,他们会想当然把慕容复人设,“帝王之胄,一心复国”想成江湖中人尽皆知的常识。

电视剧里面,反正观众都知道了,也一点不避讳这个秘密,

好像随时随地,慕容复,公治乾,包不同等人在任何场合任何地点都能大声谈论复国,好像满世界到处宣传。

甚至03版还在电视剧开头,王语嫣刚刚登场的时候加了一段慕容复带着几个家臣去买军械钱粮的剧情,97版更是如此,好像默认剧里面所有人都知道。王夫人当着一群人大谈燕国似乎也不需要避讳什么,鸠摩智嘲讽慕容复要兴复燕国是妄想,连八竿子打不着的丁春秋下棋,都说他的气度怎么能够逐鹿中原。

每次一有慕容复戏份,必会有一句台词“我欲兴复大燕”。

其实天龙八部的原著,慕容复,姑苏慕容一直是非常神秘的存在。

从开头抛出“北乔峰,南慕容”的称号,段誉在燕子坞遇到阿朱阿碧侍女,之后李延宗章节,王语嫣说北乔峰南慕容都可以击败你,再到王语嫣对表哥的崇拜,还有乔峰的敬畏侧面描写慕容复,再到后面阿朱段誉易容成北乔峰南慕容解救丐帮众人。

不停的渲染,不停的勾起悬念,不停吊读者胃口

可以说,在南慕容这个卖点上面,金庸卖了无数关子。

以乔峰段誉为视角,无数次强调北乔峰南慕容,读者对于江湖这另一个武林巨头的登场,一直是个巨大的期盼。

但是慕容复的正式登场晚到什么时候呢?

珍珑棋局,整本书的一半。

慕容复和众人一一行礼厮见,言语谦和,着意结纳。“姑苏慕容”名震天下,众人都想不到竟是这么一个俊雅清贵的公子哥儿,当下互道仰慕,连丁春秋也说了几句客气话。

而乔峰和慕容复的见面晚到什么时候呢?

少室山之战,全书都快结束了。

突然间长啸而出,朗声说道:“萧兄,你是契丹英雄,视我中原豪杰有如无物,区区姑苏慕容复今日想领教阁下高招。在下死在萧兄掌下,也算是为中原豪杰尽了一分微力,虽死犹荣。”

“北乔峰,南慕容”二人向来齐名,慕容复抢先出手,就算最后不敌,也已大杀对方凶焰,耗去他不少内力。霎时间喝采之声,响彻四野。

萧峰忽听慕容复挺身挑战,也不由得一惊,双手一合,抱拳相见,说道:“素闻公子英名,今日得见高贤,大慰平生。”

而兴复大燕这个秘密,是什么时候才有人知道呢?

直到少室山之战,慕容博阻止慕容复自杀,点拨他武功,才由玄慈方丈正式说破。

玄慈缓缓的道:“慕容老施主,老衲今日听到你对令郎劝导的言语,才知你姑苏慕容氏竟是帝王之裔,所谋者大。那么你假传音讯的用意,也就明白不过了。只是你所图谋的大事,却也终究难成,那不是枉自害死了这许多无辜的性命么?”

慕容博道:“谋事在人,成事在天!”

而在那之前,虽然不是没有提到过这个伏笔,但是都写的非常隐晦。

比如桑土公,剑神卓不凡和慕容复一行人的遭遇战,

根本不是电视剧那样,脸上都写着“兴复大燕当皇帝”一般要公开招募军队。

这时候,甚至连慕容复心中的念头都写的很微妙。

这里数百好手,实是一支大大的精锐之师。”想到此节,当即转口:“不过常言道得好,路见不平,拔刀相助,原是我辈武人的本份……”

最露骨的描写也就是在曼陀山庄埋了个伏笔,

王夫人和女儿王语嫣私下里提到了一句“慕容家几百年来,就做的是‘兴复燕国’的大梦,只想联络天下英豪,为他慕容家所用。”

如果你在金庸小说《天龙八部》里面搜索关键词,

这个观感会更明显。

大燕,燕国,兴复,这些关键词,

就只有少室山之后,秘密被揭破,故事悬念不存在之后,在慕容复戏份里面才频繁被提到,而这个,已经晚到最后西夏招驸马了。

而之前,对这个悬念完全是遮遮掩掩。

天龙八部剧情发生的大部分时期。

可以说连稍微读的快点的读者都只当姑苏慕容是个武林世家,不知道原来要兴复大燕,更别说书里的人了。

连段誉都只是王语嫣说漏了一些口风,但也不知道具体的。

明确知道的就几个家臣,还有王夫人王语嫣,又有谁去报官呢?

即使是玄慈方丈揭破这个秘密之后,

到底有多少人知道这事情也是很可疑的。

当时只有玄慈知道前因后果,又通过那一席话猜到了所有的关键,

但是原著描写里面,玄慈只有揭破灰衣僧人身份这一段,才是拔高了声音,明确说众人都听到了,众人明确知道的是,“慕容博还活着”“慕容博让玄慈去雁门关”。

玄慈缓缓摇头,向萧远山道:“萧老施主,雁门关外一役,老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包涵此事,又一一送命。老衲今日再死,实在已经晚了。”忽然提高声音,说道:“慕容博慕容老施主,当日你假传音讯,说道契丹武士要大举来少林寺夺取武学典籍,以致酿成种种大错,你可也曾有丝毫内疚于心吗?”

众人突然听到他说出“慕容博”三字,又都是一惊。群雄大都知道慕容公子的父亲单名一个“博”字,听说此人已然逝世,怎么玄慈会突然叫出这个名字来?难道假报音讯的便是慕容博?各人顺着他的眼光瞧去,但见他双目所注,却是坐在大树底下的灰衣僧人。

而玄慈其他的推论,玄慈只是正常声音和慕容博交谈,当时少室山的群雄还真的未必听得到。

玄慈道:“那柯施主家财豪富,行事向来小心谨慎。嗯,你招兵买马,积财贮粮,看中了柯施主的家产,想将他收为己用。柯施主不允,说不定还想禀报官府。”

当时萧峰父子离得很近,全听到了,但是一时间也不知道怎么回事。

都是后面才慢慢知道的。

慕容博微微一笑,说道:“萧兄,你道我慕容博是哪一国人?”

萧远山微微一凛,道:“你姑苏慕容氏,当然是南朝汉人,难道还是甚么外国人?”玄慈方丈学识渊博,先前听得慕容博劝阻慕容复自杀,从他几句话之中,便猜知了他的出身来历。萧远山不知往昔史事,便不明其中情由。

之后,玄慈就死了。

所以,有很大可能,从开始到故事结束。

慕容复是鲜卑族,要想兴复燕国这事

自始至终就没几个人知道。

这也是为什么后来慕容复想拜段延庆为义父,先助他登上皇位,计划等段延庆去世传位自己,再改国号大燕。

在观众看来,你一个大燕帝王之胄,做梦都要复国,帮一个没后人的段延庆登上皇位,拜为义父,傻子都知道你要干啥。

但其实原著里面,慕容复的身份根本没流传出去,在慕容复看来,段延庆不知道他身份,还真有可能信了他对义父自己改姓段,不改大理国号,保持大理宗庙传承的承诺。

在电视剧影响下,我看这一段的时候也很违和。

尤其是电视剧拍出这一段,我简直一头雾水,这是证明个什么?

你们是大燕王孙,要复国不是人尽皆知吗?你要强调一遍吗?怎么别人还会惊讶?鸠摩智之前不是还嘲讽说“以你的身手想要兴复燕国,简直是妄想”,怎么这里鸠摩智还会恍然大悟?

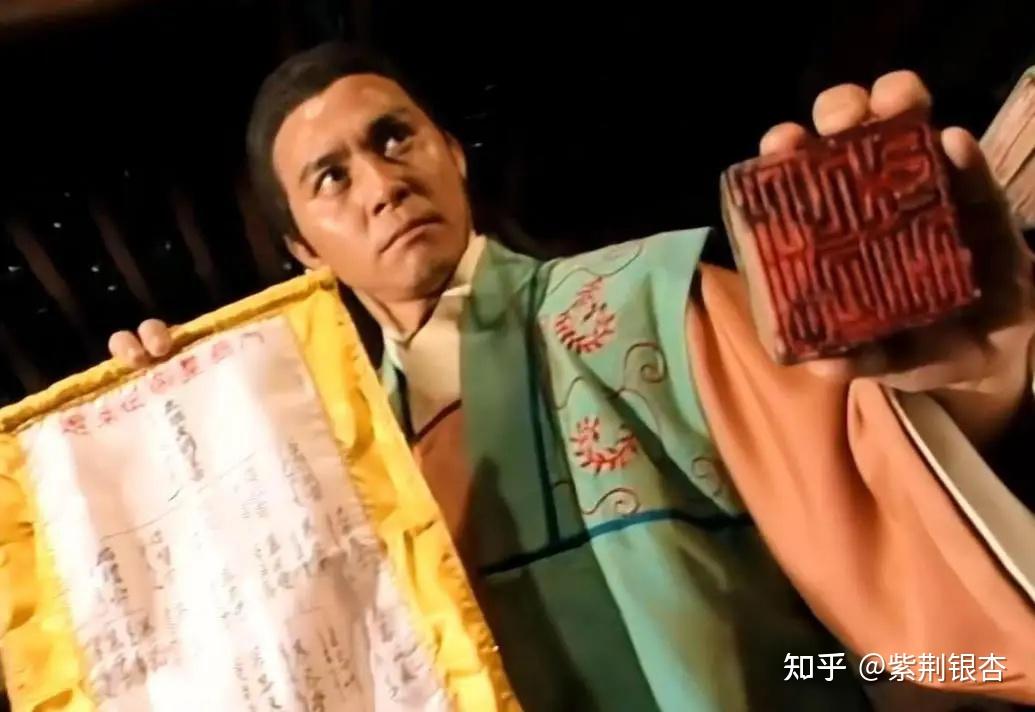

鸠摩智见印文雕着“大燕皇帝之宝”六个大字。萧氏父子不识篆文,然见那玉玺雕琢精致,边角上却颇有破损,显是颇历年所,多经灾难,虽然不明真伪,却知大非寻常,更不是新制之物。

慕容博又道:“你将大燕皇帝世系谱表,取出来请萧老侠过目。”慕容复道:“是!”将玉玺收入怀中,顺手掏出一个油布包来,打开油布,抖出一幅黄绢,双手提起。

................

鸠摩智道:“原来慕容先生乃大燕王孙,失敬,失敬!”

但真正回顾原著,你才会明白,原来如此。

聊到这里,联想到了另一个问题,

现在金庸的IP热度已经明显没有那些年高了,

什么原因呢?我以前说过有时代变迁的缘故。

我想很重要的一个因素可能也是因为:

故事大家都已经耳熟能详了,悬念不存在了,剧情走向已经熟知了,里面人物人设已经倒背如流了。

对于现在金庸剧来说,

吸引读者的兴趣和故事设置的震撼力已经大大下降。

在这其中,忽视了当年金庸写这些作品,

第一次呈现在读者眼前的时候,

那些密集的悬念,那些巧妙的构思,那些留下伏笔,在读者群中,曾掀起过何等的风暴。