一切身份塑造的目的都是动员。记住这句话,历史上的很多事情就容易理解了。

比如,亚洲东南部有个跨境民族叫拉祜族,分布在中、缅、泰、老、越五国。按照目前公认的说法,拉祜族是古羌人的后裔,其祖先“是从青海迁移到西南地区的”。

但是有一项对55例拉祜族体质基因的研究表明,拉祜族明显属于南方群体,并未找到族源来自北方的痕迹。

事实上,“拉祜族来自青海”的说法,也是新近才确立的公论。

1991年,云南澜沧县召开《拉祜族史》研讨会,召集了云南各地的相关学者参加,最终“统一了拉祜族从青海来的看法”。

随后,澜沧县政协组织了一批干部,在青海开展了历时两年、分作三批的调查,目标是“坐实拉祜族的青海起源”。

学者们以拉祜传说中的故事、地名,附会现实当中的地理情况,经过大量讨论、审稿,从1990年到2003年历时14年,终于完成了《拉祜族史》的编写。这本书一方面包含大量史料,详细描述了拉祜族从青海到云南边疆的迁徙过程,另一方面又充斥着巧合和假说,行文类似神话。

无论如何,“拉祜族来自青海”的说法就此成为定论,并且通过村官、教师、知识分子传播到了普通村民当中,构成了拉祜族集体身份的一部分。

国家为什么要花这么大功夫去编写一段历史,而且对“青海起源”这一说法情有独钟呢?答案很简单,通过历史诠释和身份界定,拉祜族变成了一个可动员的整体,历史上拉祜族和汉族的关系也得到了重新书写。

在1950年代之前,云南边境还不存在“拉祜族”,只有一些说相近语言的部族,其中一部分被明清以来的官府蔑称为“倮黑人”,这当然不是他们愿意接受的身份。决定“倮黑人”身份的核心要素,是他们与官府——换言之汉人——长期以来的冲突。

要把这些游离于官方政治体系之外,没有统一组织的群众纳入到政治动员体系当中,并且淡化其身份与汉族的冲突色彩的最简单的方法,就是建构一个新身份。

只要历史被拉的足够长远,变得足够传奇,近几百年的那些冲突就无关紧要了,毕竟氐羌-汉藏民族在数千年的维度上可是“血脉相连的兄弟”。

在这一基础之上,拉祜族在话语以及制度上可以顺畅地加入到现代国家的政治议程中来,作为一个整体的拉祜人,也具备了内部动员和被外部动员起来的能力。

在云南隔壁的广西,拉祜族的经历在壮族身上得到了更大规模的呈现。

2020年,中国境内的拉祜族人口大约是50万,而壮族是1957万。

关于壮族多大程度上是“原生”的,又在多大程度上是“建构”的,争论已经持续了很久。2000年,美国学者白荷婷的著作《创造壮族——中国族群政治》出版,从此成为相关学术研究绕不开的话题。

无论“壮族”的内核有多大,身份多么古老,这个族群的外缘都存在一个不稳定的圈层。在这个圈层当中,人们的认同是流动的,身份选择是策略性的。

本质主义者和建构主义者的分歧在于这个圈层的大小,乃至这个圈层是不是“壮族”的主体,但是没人能否认这样一个圈层的存在。

例如上世纪50年代,广西的傣人、陇人和偏人并不承认自己是壮人的支系,直到80年代才加入壮族。云南壮族的侬、沙、土三个支系更喜欢强调本支系的身份,不习惯自称壮族。

出于政治动员的需要,官方引导的方向是让这个不稳定的圈层固定下来,形成一个稳定的内核,并且让族群作为一个整体镶嵌到国家的政治议程当中。

除了构拟历史,另一项比较有代表性的举措就是发明节日,例如把三月三打造成一个超越地域和支派的“民族节日”,通过强调歌圩、祭祀这些“共有习俗”打造一个以仪式为中心的共同身份。

这种政治动员的起源,或许可以追溯到20世纪50年代广西对抗新桂系残余势力的需求。

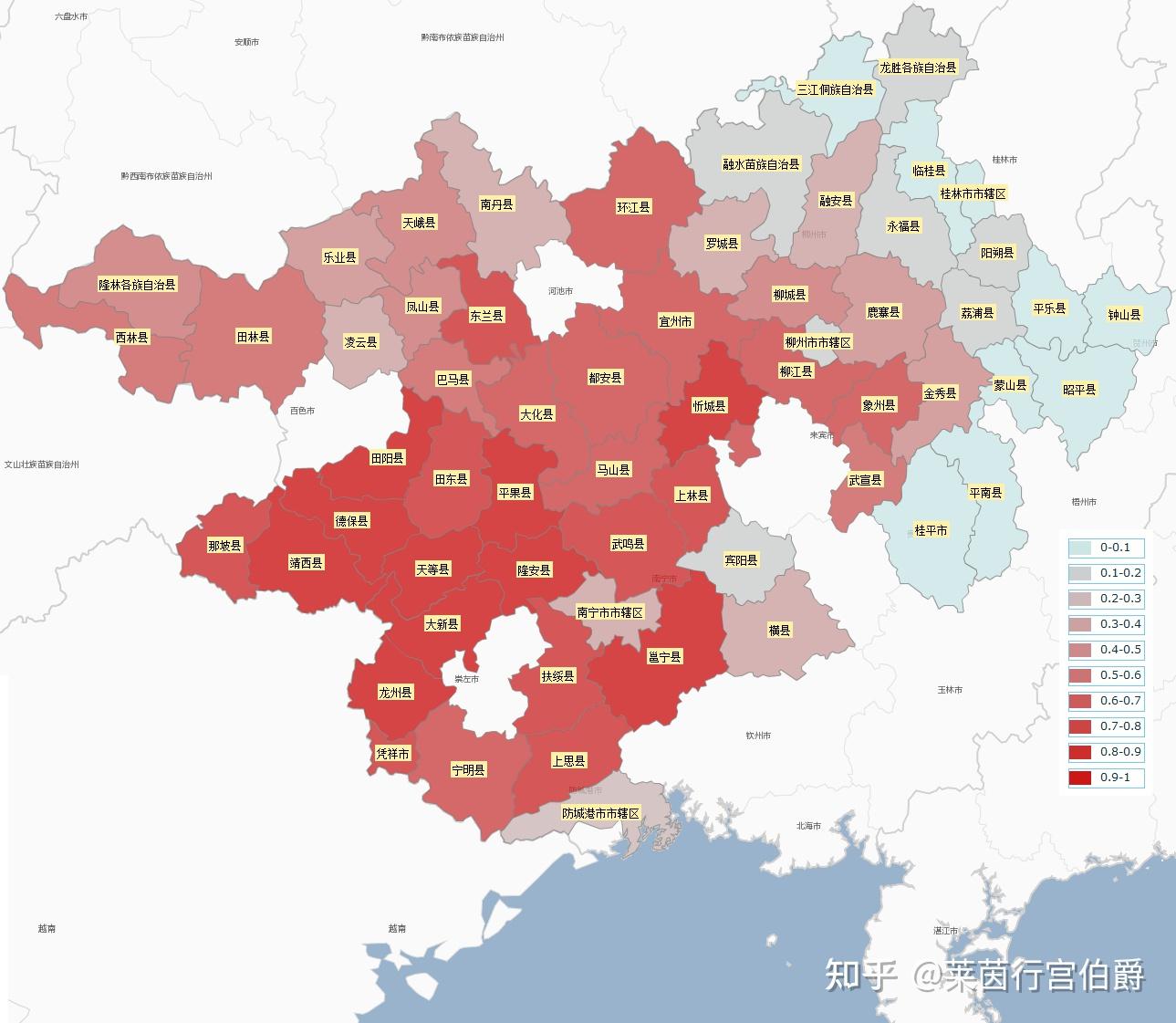

通过把首府从桂林迁到南宁,以及确立自治区的地位,官方可以动员起桂西的政治力量来对抗盘踞在桂东的旧势力,而这一动员的过程,离不开对壮族身份的塑造。

身份是一切动员的前提,动员是一切身份的目标。无论这种身份是自有的,还是他赋的,都不例外。

大到国籍、地域、阶层、性别,小到职业、班级、支持的球队、网民互扣的帽子,所有身份都可以被动员,所有动员都离不开身份认同。

高超的政治家都是创造身份的大师,他们有很多杰作比如“无产阶级”“第三世界”。

一个名号响亮的,有感召力的身份被说出来的那一刻,

或许就成了凝海成冰,聚沙成塔的咒语。