这个办法好,可以减少黄鹅,也能给黄鹅免费移民欧盟的渠道:上战场、枪一响,就投降!

不多说了,上战报!

旷日持久的闹剧,最可能在克里米亚落下帷幕(俄乌战争:2023年10月1日)

证券投顾、会计,公众号:世界风情画(finkeeper)

关注俄乌战争:

1、为什么乌克兰反攻进度这么“慢”?(俄乌战争:2023年9月30日)

2、俄罗斯再征召13万人,乌克兰坚持1991年边界线(俄乌战争:2023年9月25至29日)

作者:保镖哥

今天上午9点(北京时间下午15点),整个乌克兰陷入了停顿,所有人都暂停了一分钟,以纪念所有为国家的自由和独立而献出宝贵生命的人们。这是乌克兰最新通过的法律,规定10月1日为乌克兰“捍卫者日”。另一方面,根据修改的兵役政策,从10月1日起,拥有医护背景的女性也要开始向兵役部门报到,这也是乌克兰在国防部反腐后体现兵役面前人人平等的理念。

此举亦将充实乌克兰前线医护能力,令更多受伤乌军可迅速获得治疗,从这个角度来说,泽连斯基和乌克兰议会(最高达拉)领导的国防反腐还是做了件当务之急的正事。

这从一个侧面也说明了俄乌战争很可能将迎来更加激烈的阶段。因为从目前的战况看来,俄方入长平之战前期的赵军,在廉颇率领下,选择了坚守不出,依据地利消耗来袭秦军的办法,目的是最大限度维持动员兵的生存周期,减少单次交火中的伤亡。这对于已经变成进攻方的乌克兰守卫者来讲,做好前后线的医疗衔接工作便至关重要了。

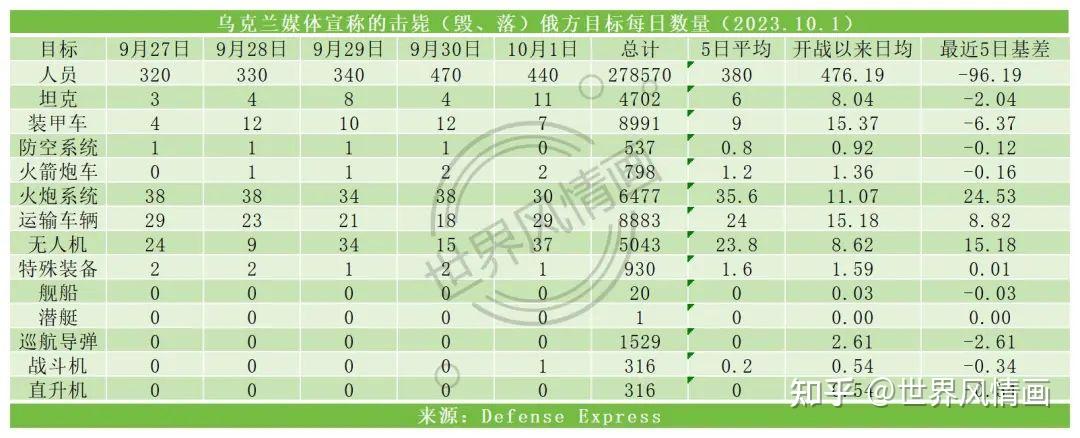

我们从双方的战果数据上便能看到这一点。10月1日乌克兰战报:

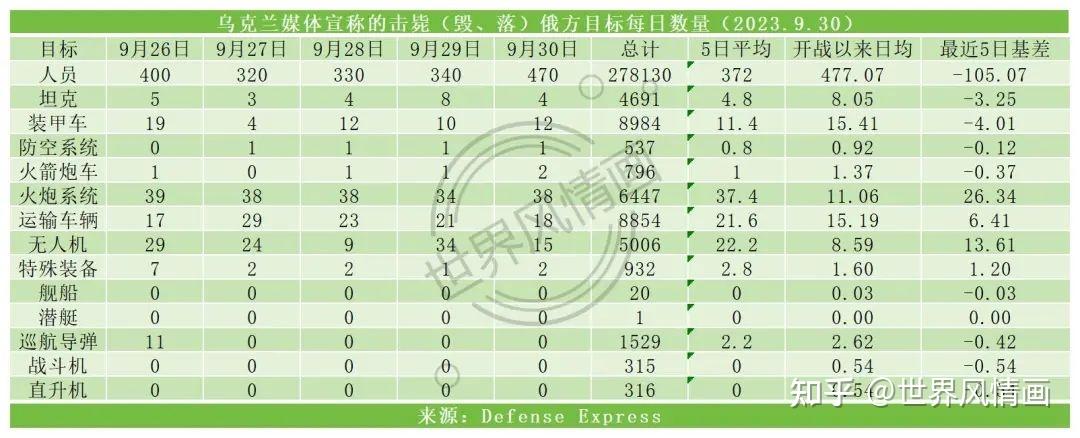

将近5日战果汇总,可得上表。

与9月30日乌克兰战果对比,可知俄方一是加强了对火炮的保存,二是在9月29至30日反攻遇挫后,很快降低了活动强度,相反,加强了无人机袭扰的力度,三是更多地使用了坦克和运输车辆,尽管被击毁数量提升了,但是预防因人员损失持续扩大以致将阵地交给乌方乃至后方发生哗变成了俄方的策略。

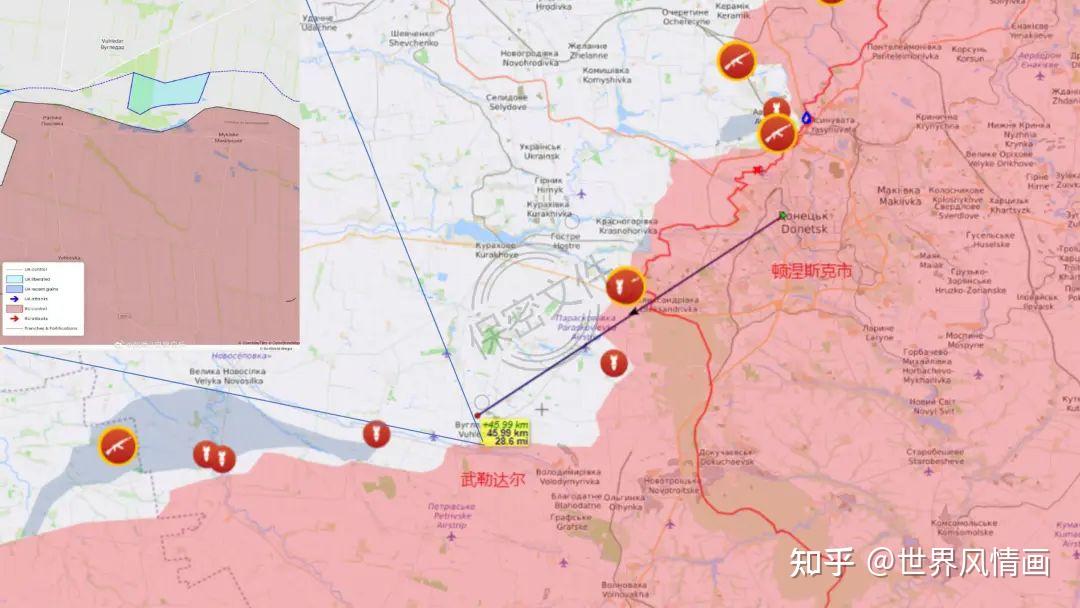

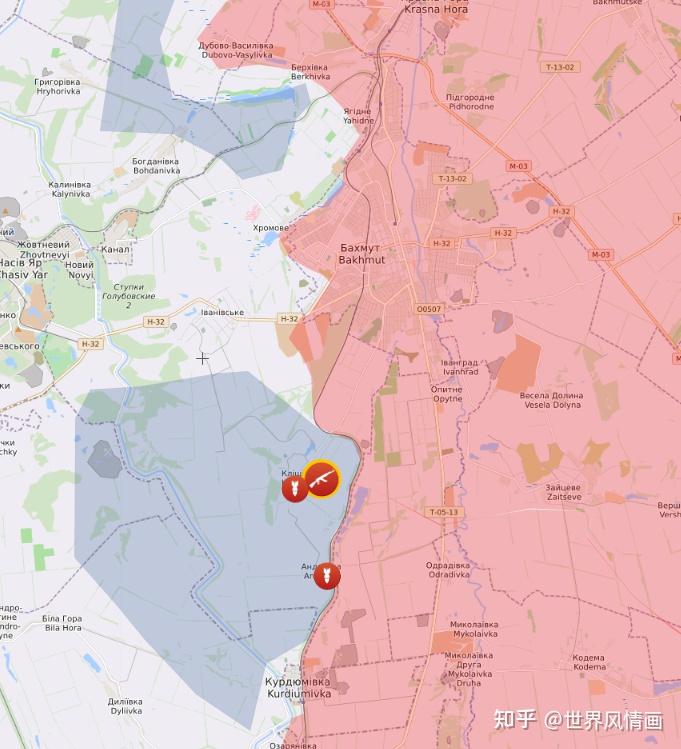

而从地图上看,俄方战术也有了一定幅度的调整,一者是截断性轰炸次数升高,且都用在了前线双方交火区附近;二者是俄方选择了小股部队持续施压的方式,即在一个点上多批次部队攻击乌方阵地,用以阻滞乌克兰反攻的步伐,这也是昨日乌克兰能够击落Su-25战斗机的原因。

另外,就是将火炮系统又调回国内临近俄乌边境的地区轰炸乌克兰境内目标,以营造火炮被大量击毁后依然不缺乏火炮的印象。

从这里也说明了乌克兰停下反攻步伐,加固阵地的重要性。因为俄方终于不再保存空天军实力来进行阻断性袭击了,便意味着乌克兰方面绝对不能将辎重和给养放在前方,而最有效的防空手段无疑是战斗机。

在乌克兰目前主力战斗机还是俄系战机的情况下,如果将战斗机部署在太靠近前方阵地的位置,一个是易被俄方无人机偷袭,二个是数量不占优势,任何一架损失了,都是对乌克兰和支持者士气的极大打击。

至于传统的装载在坦克或者装甲车底盘上的防空导弹进行战场空域封锁,则更容易受到无人机袭扰,对乌克兰同样不可取。

故在战术层面,化整为零,将某个地块分成三到五个阵地,待俄方人员、装备于空袭后反攻这些阵地时,由前方幸存部队引导后方友邻小股部队在无人机配合下短时间交火,一步步将俄方逼退出被占领阵地便是目前乌克兰的较优选择,只是在人员数量不占优势的情况下,打交换比,乌克兰就非常吃亏,这也是乌克兰必须迅速发展“机器人大军”的原因。这样的战法就是双方都被拖进了“准麻雀战”状态。这也就解释了为何到了8月份后,乌克兰上报的击毙俄人数量阶梯式下降的原因。至于今日俄方还未有任何战报数据发布。

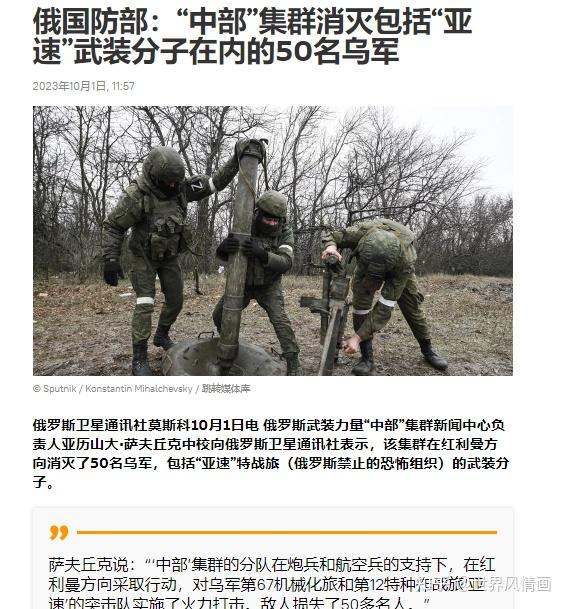

“俄罗斯卫星通讯社”仅言“中部”集群在利曼方向消灭了“50”名乌军。

至于今日双方比较确定的战况是在武赫莱达尔-沃尔诺瓦卡(Vuhledar-Volnovakha)方向:1乌克兰军队加强了对在帕夫利夫卡和米基尔斯克(Pavlivka and Mykilske)俄罗斯军队的炮击和无人机袭击力度;2初步消息称,乌军已向米基尔斯克的北部推进,建立了对人工林林带的控制。等待确认中。整体评估上,保镖哥认为,乌方的战法整体符合实际,至于俄罗斯的战法则从初期的21世纪治安战常用的决策权下放连营级单位变成了20世纪中叶的“大兵团作战”了。

当然,英国在这方面又一次走到了各援助国的前面,10月1日,据《每日电讯报》消息,英国国防部长格兰特·沙普斯表示,按照原计划,训练乌克兰武装部队士兵的工作在英国境内进行。

而现在, 英国决定派遣教官前往基辅。如此举动确保了乌方战斗力能够很快生成,不用乌克兰再千里迢迢将军队投放到西班牙、荷兰、英国乃至美国学习北约式战法。

实际上,从目前北约武装的乌克兰军队在扎波罗热反攻过程中表现的弱点来看,在纯陆战、空中劣势的条件下,北约的小股部队为主,各自为战的战法当年能够诞生,也是为了应对20世纪中后期“冷战”变“热战”后,各部队为防止和华约部队硬碰硬而进行城乡游击战,再等待美国从大西洋令一侧反攻的整体政治目标而设置的。

此法优势在于灵活,随机应变,比如扎波罗热反攻初期,乌军发现俄罗斯地雷阵空前密集,就没有调集火炮和飞机冒着俄方炮火炸出一条通道,不计伤亡地占据有利地形,而是选择了徒步前进和打击修筑防线的特殊装备,并且“零敲牛皮糖”地多日摧毁用来修缮俄罗斯防线的“特殊装备”,令防线工事磨损速度快于修缮速度,从而花了3个月打下了罗博季涅。

然而在从罗博季涅展开去收复韦尔勃夫(Verbove)的过程中,乌军基本重复了在罗博季涅左右不停试探的仅能占据一些周边阵地的局面,也是北约这种过于灵活的战法思维导致的结果。

因为从俄方留下的复杂防御阵地就可以看出,西方援助最关键的兵器(先进战斗机)依然未到手,乌克兰如果在任何一场战役级的行动遭遇可为西方证实的上万人伤亡的行动,很可能就会形成冻结战场,以乌克兰损失东部领土为停战条件的终战行动。

这才是乌克兰如今选择细水长流,能远程打击,绝不近战的原因。从这个角度来说,保镖哥经常在@Violoaabewage(捷克语:小提琴伴奏)微博处向乌克兰“拱火烤鹅”捐赠众筹无人机的原因,就是希望乌克兰和支持乌克兰的人能够明白一个道理:凡是作战计划必须立意高远,从最坏条件出发,留下后手——

后手是什么呢?

就是战争拖长的情况下,支援减少的情况下,乌克兰如何坚持抗敌。比如斯洛伐克近期的选举是社会民主党主席罗伯特·菲科胜选,菲科就反对向乌克兰提供军援。

此外,民粹主义执掌的匈牙利乌尔班也是和他惺惺相惜的,在菲克胜选第一时间给予祝贺。

这都会给乌克兰带来变数。

所以乌克兰选择了军事工业在地化生产,英国选择将训练基地直接开在乌克兰,都是非常明智的“对冲”之举。

这便能为乌克兰带来源源不断的升级到“机器人战争”的动力,从而能将更多动力集中在打击俄罗斯的高价值兵器和工厂上。

比如今日当地时间上午,在俄罗斯斯摩棱斯克,一家工厂就被无人机袭击,冒出了黑烟。

至于美国尽管新的参议院临时债务上限和新预算协议里没有为援乌提供空间,但保镖哥认为这不值得大惊小怪。

因为如保镖哥在《特朗普为何对“俄乌和平协议”三缄其口?(俄乌战争:2023年9月20日)》一文中其实对特朗普乃至其党羽上台的风险是做了充分评估的——整体结论便是,适合乌克兰的策略是将战争成本最低化,比如建立机器人组成的军队,在收复失地进度上不再火急火燎追求。允许大踏步后退后大范围杀伤,让俄方的工程成本、人力资源成本无限上升。

与此同时,升级无人机和机器人,比如令无人机和机炮、狙击步枪融为一体,这样便可以加大杀伤俄人效能,特别是提升摧毁俄方高价值兵器的效能。还有一点,就是保镖哥经常强调的一点。时间不在俄罗斯一方。

因为如果乌克兰将战争成本降低到了每天就是300万美元消耗以内,一年365天,就是10.95亿美元的消耗,而目前俄罗斯是一年1000亿美元消耗,如果加上间接成本,是可以达到5000亿美元以上。那么算上俄罗斯因封锁带来的技术落后,以及本身人口老龄化带来的衰颓效应,俄罗斯和乌克兰就是战斗级别再下降,都是俄罗斯难以承受的。

至于在政治上,本来巴赫穆特是可以为俄罗斯“灵活处理”的阵地,在短暂夺取之后再丢失,丢失之后再来夺,来“吊”乌克兰牺牲主动权,从而使防守克里米亚有更充足的资源,但是俄罗斯“6·24”和“8·24”事件的爆发也令巴赫穆特成了不可承受之重。

如果失去巴赫穆特,普某人杀功臣之说就会被坐实,政治上就不好对那些搞错了自己位置的百姓交代(既想如臣民一样少参与事关社会正义,对个人有风险的事,又想如公民一样,要求横向之间团结起来做某事)。

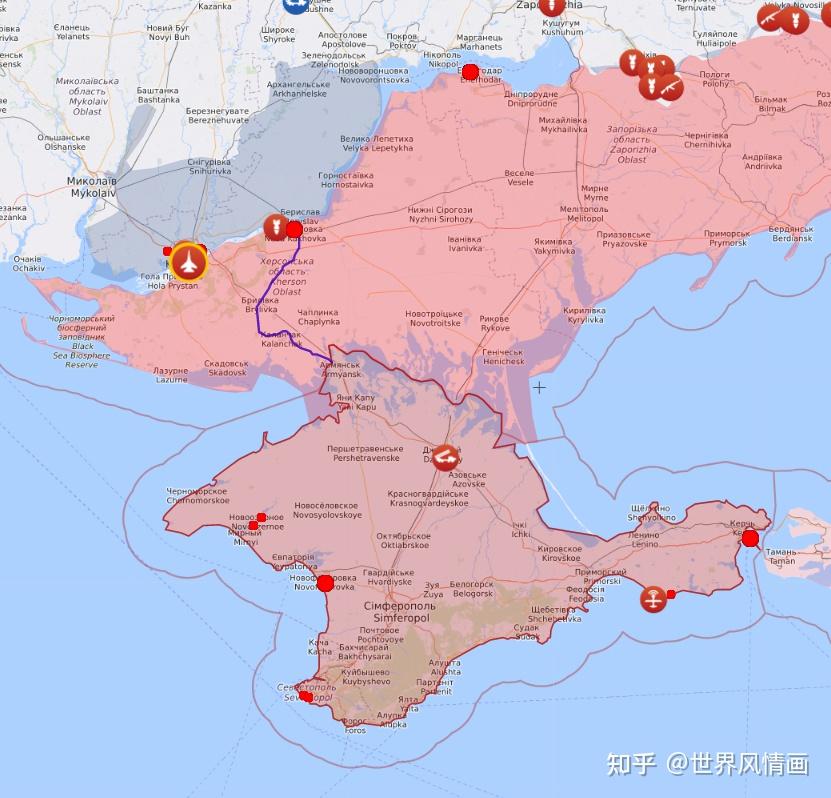

这无疑就分散了防卫克里米亚半岛的力量。

而从9月份克里米亚塞瓦斯托波尔被袭击以后,大家都认识到了俄罗斯最密集防卫的地区都是如此,故乌克兰不断在克里米亚半岛实验无人机和无人舰队,实现对克里米亚的反封锁,乃至冲撞毁克里米亚岸防设施,就将是经济上最具效费比的打击手段。只要克里米亚交通崩溃,那么普某人必将面临越发厉害的质疑而下台,故下一阶段很可能是乌方继续在巴赫穆特一带以或有或无的轰击市内目标来“吊动”俄军,另外便是无人船、无人机大量围绕克里米亚试探打击能力,直到俄罗斯巨兽最终倒下。

参考资料:

1、英国决定在乌克兰驻军,美众议院警告将引发第三次世界大战(岭南剑客:2023年10月1日)

2、Ukraine’s aviationlaunches eight strikes on enemy anti-aircraft missile systems(Ukrinform:2023年10月1日)

3、Western leaders congratulate Ukrainian military on holiday(Ukrinform:2023年10月1日)

4、Russian Regions Hit by Ukrainian Drones and Shelling(Moscow Times:2023年10月1日)

5、斯洛伐克国家选举委员会:斯洛伐克前总理菲佐的党派在议会选举中获胜(俄罗斯卫星通讯社:2023年10月1日)