4月中国青年失业率达到20.4%,创下历史新高

发生这件事的时候,正是中国青年人失业率节节攀高,创下发布该数据以来历史新高的时候。国家统计局公布4月中国的青年失业率为20.4%。这个数据不仅比上个月增加了0.8个百分点,还是中国发布城市调查失业率数据以来第一次突破20%。这意味着,中国5个年轻人,至少有一个处于想找工作却没找到工作的状态。

疫情四年来,青年失业率一直在持续上升。2019年12月份,中国的青年失业率还只有12.2%,到2020年4月,上升到13.8%; 2022年4月,增加到18.2%。进入2023年以来,则一直在向上攀升。

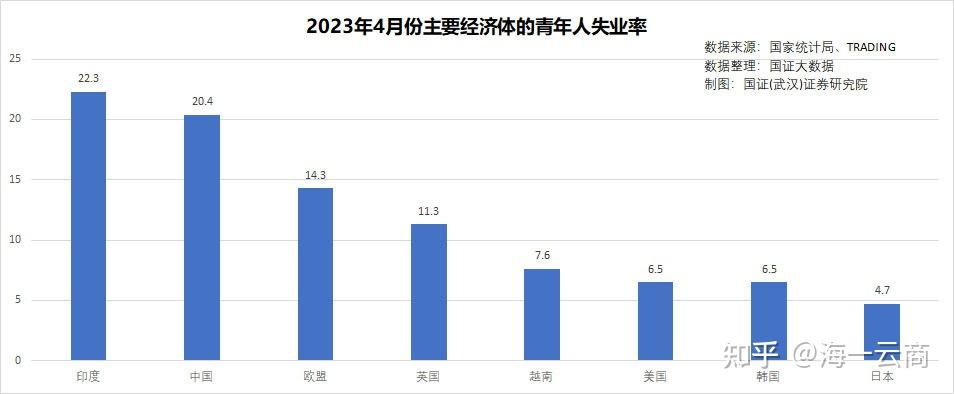

横向与其他国家比较,我们的青年失业率也是相当地高。2023年4月,我们周边日本、韩国、越南的青年失业率分别为4.7%、6.5%和7.6%,只有我们的三分之一左右。发达经济体美国、英国和欧盟的青年失业率分别为6.5%,11.3%和14.3%,也比我们低很多。仅有与我们一样的人口大国印度的青年失业率为22.3%。

三、为什么很多人切身感觉青年失业情况比统计局发布的青年失业率要高很多?

20.4%青年失业率,和过去的数据以及外国的数据比,无疑是很高的。但仍然有人觉得实际没找到工作的年轻人比例,比20.4%要高得多。怀疑是不是国家统计局人为压低了青年失业率。

我想说,大家的感觉是灵敏的,没错。国家统计局的青年失业率统计,我相信也是客观的。两者存在的差异,属于口径问题。

我们一般人感觉的失业率,就是青年人离开学校该找工作了,但他一直没工作,这就是失业。按这个口径判断,肯定要远高于20.4%。

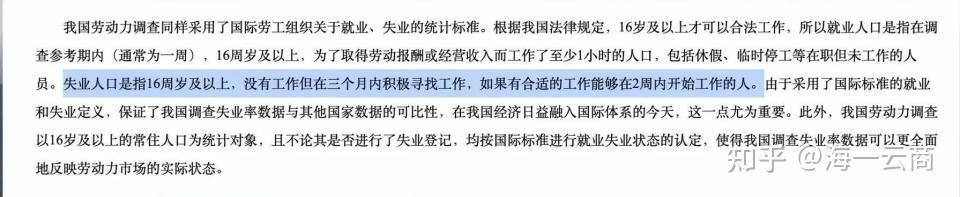

但国家统计局公布的失业率,是按照联合国统计署的统一标准口径来计算的。青年失业率统计的分母是16-24岁有就业意愿的年轻人。中国16-24岁的年轻人高达1.4亿人左右,其中大学在校生有4430万人,职校生有1339万人,高中生有2605万人。剩下的8374万人之中,约4900万城镇青年人中,有就业需求的人,才构成青年失业率的分母。

分子要求更严格。一要没有工作,二要你想找工作,三要你在三个月内积极寻找工作。这部分人才构成分子。自谋职业、灵活就业、送外卖、开网约车、做直播,都算就业。依据这个统计制度,青年失业率应该是大体准确的。

四、今年以来青年失业率增加并非大学毕业生“毕业即失业”造成的

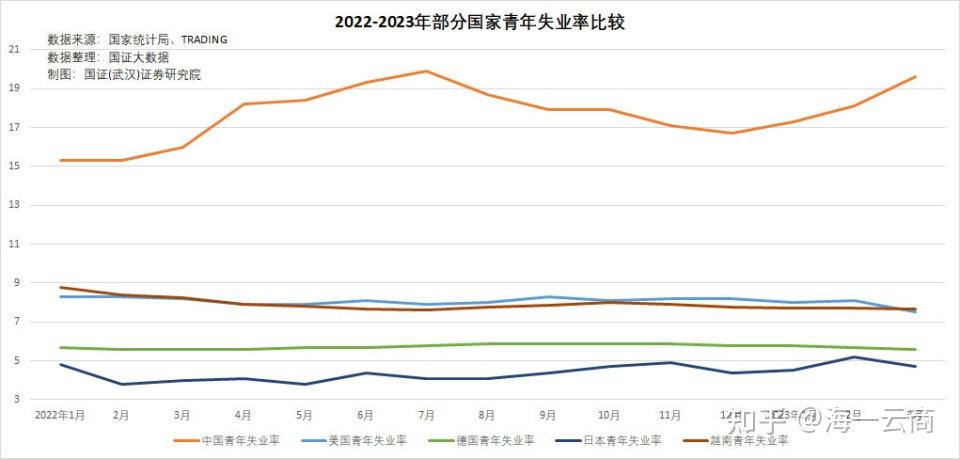

青年失业率这么高,我们很多人自然地将原因归咎到前三年的疫情身上。但国证大数据收集了几个国家的青年失业率之后发现,至少从2022年开始,除了我们,其他国家的青年失业率都是逐步回落的。

与2022年初对比,2023年4月份中国的青年失业率增加了5.1个百分点,美国下降了 1.8个百分点,德国和日本均减少了0.1个百分点,越南减少了1.2个百分点,印度减少了1.6个百分点。

同样疫情几年,为什么外国的青年失业率稳中有降,我们的青年失业率却越来越高呢?

我们很多人提到青年人失业率越来越高就认为是大学扩招太疯狂,毕业生太多,毕业即失业所致。这个逻辑肯定是错的。

一方面,大学扩招本身只是延缓了青年失业率持续增加的时间点,它本身并未制造求职者。比如4430万大学生,如果学校不扩招只有2200万,那么在4年前,每年就会有575万年轻人提前进入就业市场,青年失业率在4年前就会像现在一样高。

另一方面,大学生、职校生每年都在6-7月份毕业后才会进入求职期。今年1-4月份不断增加的失业率,和应届毕业生毫无关系,这波春季失业潮,应该是已经毕业就业的青年人,失去了工作岗位所致。

我们可以合理推测,经济复苏并不顺利,失去岗位的年轻人越来越多,能够提供新岗位的企业越来越少消化他们的周期越来越长,最终导致16-24岁青年失业率越来越高。今年毕业季到来后,应该还有一波青年失业率急剧上升周期出现。

五、超前的大规模固定资产投资并未带来预期的新增劳动岗位

从青年失业率曲线来看,虽然每个月都有周期性波动,但从2020年开始,我们青年失业率的底部就在不断抬升。这也意味着,剔除周期性和结构性因素,青少年失业率已经进入一个中长期的上升通道中。

从中国8亿规模的劳动力总量来看,如果就业岗位的供给端没问题,是完全有能力消化每年1000余万高校毕业生就业的。因而可以判断,就业岗位的供给出现了严重的问题。

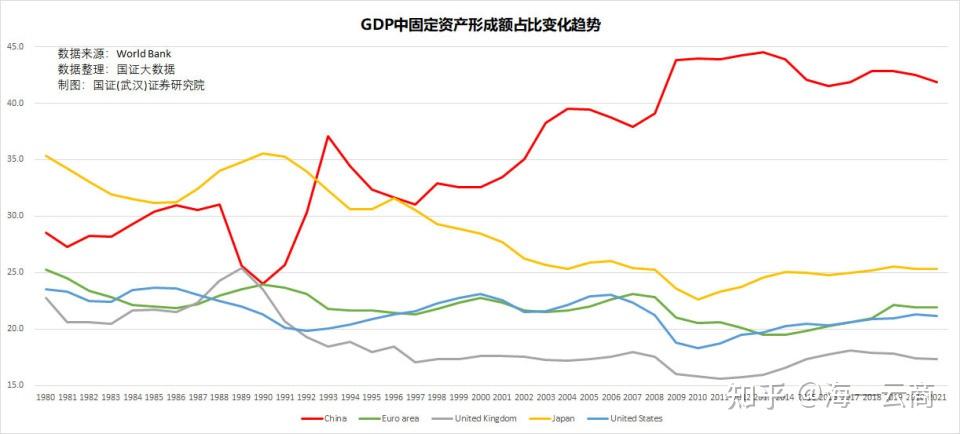

多年以来,我们一直采取货币宽松、推高债务率,利用大规模的超前投资来推动经济增长,创造新增就业岗位来满足就业需求。从国证大数据收集的数据观察,在30年前,发达国家和我们投资在GDP中的占比,一般在25%左右。从90年代开始,投资的比例持续上升,消费比例持续下降。但发达国家是反向的,他们的投资比例在下降,消费比例在上升。

从1990年到2021年,中国GDP中的投资占比从24%增加到41.9%,欧盟从23.9%下降到21.9%,英国从23.5%下降到17.4%,日本从35.5%下降到25.4%,美国从21.3%下降到21.2%。

从2003到2022年这20年,中国累计投资形成的固定资本形成额达到了502万亿元,按照中国8亿劳动力计算,即使2003年前中国一穷二白资产为零,通过后20年的超前投资积累,我们每个劳动力也拥有了62.75万元的固定资本。可如此庞大的投资,却并未如期带来足够的劳动岗位供给。

六、盲目的投资持续挤压消费,导致投资严重浪费,无法形成有效的劳动岗位供给

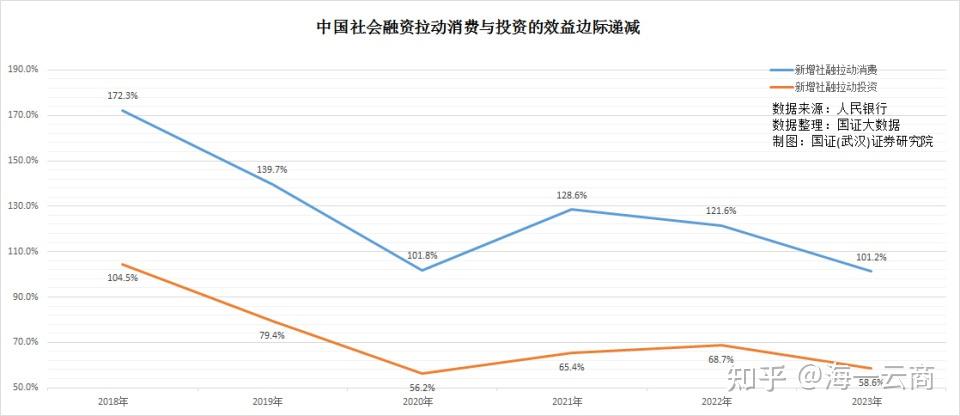

按照发改委的测算,每1万亿投资,可新增65万个就业岗位。20年来502万亿投资,可以新增32630万个就业岗位。

2019年开始,我们的固定资产投资每年都在50万亿以上,2022年为57万亿。按此计算,每年可新增就业岗位3250万个。而1.4亿16-24岁的年轻人,每年进入就业渠道的,也只有1560万人,为什么没有形成有效的劳动岗位供给,导致还是有这么多年轻人失业呢?

我们持续的高于经济增长的超前投资,靠的是国民收入分配制度中持续挤压劳动力收入在GDP的占比。这样的国民收入分配制度,保证了投资的钱,却无法分配能够与投资形成的商品与服务供给匹配的需求的钱,导致有效消费需求严重不足,大量的投资成为了无法转换为消费的投资浪费。无车的高速、无人的鬼城,依靠行政强力推动的超前投资,当然也就无法形成有效的劳动岗位供给。

七、任性的政策冲击了难得的就业岗位

疫情期间我们不仅对疫情的巨大影响难以理解,对发生在2021-2022年政策对互联网、教培行业的冲击,也感到恐慌。

2021年8月17日,《大河报》报道,2021年“双减”政策尘埃落定,裁员潮席卷下的千万教培从业者也成为人们关注的焦点。智联招聘发布《2021教培行业人才市场分析报告》,展示了毫无征兆的一刀切的“双减”政策对教培行业就业岗位的巨大冲击。

“双减”政策出台后,拥有接近2000万就业岗位的教培行业业务下架、备战转型。高途、好未来、新东方、猿辅导等纷纷裁员,裁员潮席卷整个教育培训行业。

到2021年7月,原教培从业者中,51.4%已为离职状态,其中25岁以下群体的离职比例最高,达57.6%,到年底这个比例达到71%。

2021年还对互联网平台进行了大范围的整顿。有的APP被下架,有的业务被收缩,因此掀起了2021年各大互联网企业裁员潮,并一直延续到现在。

根据阿里公布的2023财年第三季度财报,阿里过去一年裁员达19000人,占其劳动岗位总数的8%

根据腾讯公布的2022年财报, 2022年底与2021年对比,腾讯员工减员4335人,其中一季度增3442人,后3个季度减员7777人1占其劳动岗位的接近7%。

界面新闻报道称,脉脉人才智库发布的《抢滩数字时代·人才迁徙报告2023》披露,2022年企业招聘总职位量同比减少21.67%。其中互联网行业招聘收缩厉害,2022年纯互联网职位量同比减少50.4%。

企业经营不像水龙头,关上停水,拧开来水。行政部门对企业整个行业的一刀切的整顿,看上去轰轰烈烈,过后伤痕累累。原本这些行业无需国家一分钱的投资,每年都能给社会带来几十上百万的新增就业岗位,但一个运动过去之后,毁灭了数以千万计的就业岗位,并增加了上千万的额外求职者。

就像网友@阿房 所经历的那样,我们的政府一直在为增加就业岗位操心,但我们每个政府部门的具体政策,却又在实实在在地毁灭劳动岗位。明知道失业率高,@阿房这样的老百姓想做点满足社会需求的事情,只要你在政策上为他们开个小口子,@阿房 就从失业者变成了就业者。为什么就不能给失业者也给管理者自己一点机会呢?