“绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何。”这首教员写的诗句,背后满是对官僚主义和腐败的无奈。

60年前,教员就意识到了这个问题的严重性,农村医疗才有了一个大的发展。今天继续的话,还得借鉴经验。

1965年6月26日,毛泽东在同他的保健医生谈话时,针对农村医疗卫生的落后面貌,指示卫生部“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,为广大农民服务,解决长期以来农村缺医少药的问题,保障人民群众的健康,这便是“六二六”指示。

近年来,随着医疗卫生改革的不断深入和农村医疗卫生问题的日益突出,这一指示被频频提及,面对当前农村医疗卫生的严峻形势,我们有必要回顾历史,重新认识“六·二六”指示的来龙去脉、前因后果,也可以在历史的经验和教训中汲取智慧。

医疗事业蓬勃发展,农村与城市却天壤地别

新中国的医疗卫生事业是在千疮百孔、百废待兴中开始的。经过全国人民16年的艰苦奋斗,医疗卫生事业取得了长足发展,人民群众的健康状况也有了显著改善。

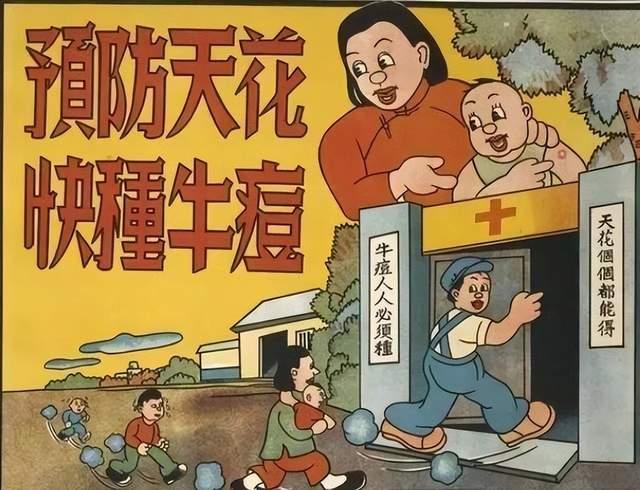

建国后,霍乱很快在我国绝迹。1955年,人间鼠疫就基本得到了控制。1959年,性病在全国范围内基本被消灭。20世纪60年代初天花已告灭绝,比世界范围灭绝天花早了十余年。

可见,以人民公社为中心形成的三级农村基层卫生组织网,在改善农村卫生环境、保障农村群众健康中发挥了积极作用。

然而,在这种情况下毛泽东却批评卫生部,只给占全国15%的城市人口服务,而且主要是为干部服务,广大农民得不到医药。这似乎与建国初期即确立的“面向工农兵”的卫生工作方针不符,也与此时农村卫生面貌的巨大变化相悖。

是什么原因引发了毛泽东对卫生部如此严厉的批评呢?

这要在城市和农村医疗卫生状况的比较中、在建国后16年医疗卫生工作重点的转移中领悟其中的缘由,理解毛泽东的良苦用心。

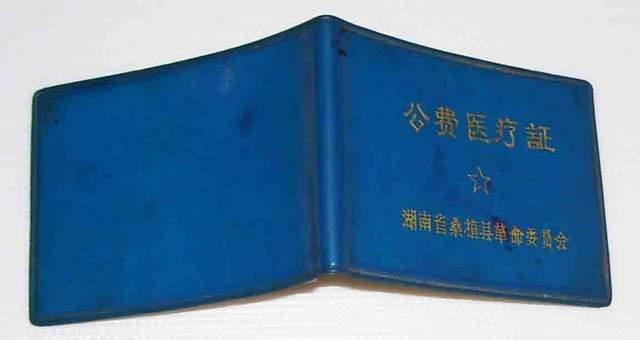

早在新中国建立之初,就将医疗保障制度的建设问题列上了议事日程,面向国有企业职工的劳保医疗制度和面向国家公职人员的公费医疗制度相继建立。

城镇职工、干部、教师和高等院校学生等,只需个人缴纳挂号费、出诊费,其他医疗费用基本由企业或国家负担。同时,企业还为职工的直系亲属负担医疗费用的1/2,享受公费医疗职工的子女也有相应的医疗保障措施。

与此相比,农村基本上还是农民自费医疗的制度。

1955年开展农村医疗合作化运动后,一些地区的农民自发兴办互助共济性质的合作医疗。1965年时,全国有陕西、湖北、江苏、广东、新疆等十余个省区的一部分县实行了这一制度,但其与城镇医疗保障制度所提供的服务是无法相提并论的。

不仅如此,少数享受劳保医疗和公费医疗的人还滥用福利,致使浪费现象滋生蔓延。

1957年,周恩来在党的八届三中全会上所做的《关于劳动工资和劳保福利问题的报告》中指出:

“由于制度不合理,管理不善,公费医疗中的浪费是极其严重的。不仅经费上浪费很大,而且在医疗力量、设备和药品上浪费更大。”

并且,建国前,我国大部分的医疗卫生机构和人员集中在城市和沿海地区,乡村医疗卫生组织几乎是一片空白,一些零散的个体中医为农村群众提供有限的医疗服务。

改变农村医疗卫生的窘境历史地落在了新中国建设者的肩上。

1950年,周恩来提出“人民政府决定在最近几年内在每个县和区建立起卫生工作机关,以便改进中国人民长期的健康不良状况。

1952年底,全国90%的地区建立了县级卫生机构。到1965年时,农村医疗卫生保健网基本建成,卫生技术人员达88万人,发展速度大大超过了城市。

尽管如此,在医疗卫生资源的配置上,农村与城市相比还有相当大的距离。

可见,当时农村与城市之间的医疗不平衡非常的突出,许多农民苦不堪言。这一点卫生部不可能不知道,可一直没有好好解决,无疑是有官僚主义和形式主义在从中作梗。

几次强调工作作风,医疗事业不得马虎

“六二六”指示出台后,卫生部在送给毛泽东和中央的报告中深刻检查了工作上的失误:

“由于卫生部领导长期把人力、物力、财力主要用在城市,以致农村缺医少药的问题,迄今未能很好地解决。据1964年的统计:在卫生技术人员分布上,高级卫生技术人员69%在城市,31%在农村,其中县以下仅占10%。

农村中西医不仅按人口平均的比例大大低于城市,而且多数人的技术水平很低。在经费使用上,全国卫生事业费9亿3千余万元中,用于公费医疗的2亿8千余万元,占30%,用于农村的2亿5千余万元,占27%,其中用于县以下的仅占16%。"

这就是说,用于830万享受公费医疗的人员的经费,比用于5亿农民的还多。

毛泽东看了十分生气。因为早在1933年,毛泽东在长冈乡调查时就指出:“疾病是苏区中一大仇敌,因为它减弱我们的革命力量。如长冈乡一样,发动广大群众的卫生运动,减少疾病以至消灭疾病,是每个乡苏维埃的责任。”

并且,毛泽东还曾强调:“所谓国民卫生,离开了三亿六千万农民,岂非大半成了空话?”

毛泽东这番话并不是空穴来风,毛泽东对农村医疗卫生的落后状况非常了解,也曾经饱受因疾病失去双亲的痛苦。

“六·二六”指示正是源自毛泽东对广大人民群众健康的关心、对官僚主义作风的深恶痛绝以及对当时战备形势的担忧。

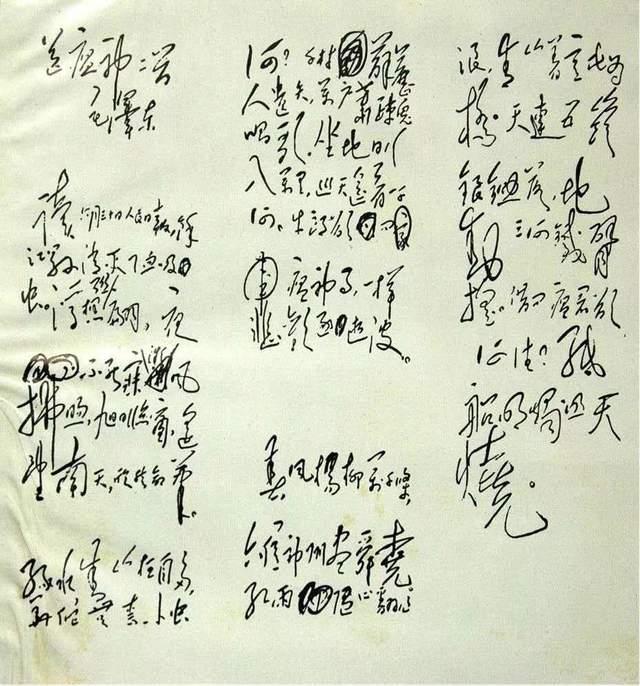

以1953年防治血吸虫病为例,国家投入了大量资金和人力,开展群众性的消灭血吸虫病运动。到1958年才彻底消灭,小小血吸虫花了5年时间整治,毛泽东赋诗感慨:

“绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何。”

诗句话里有话,所谓小虫并不在于真的血吸虫,而是在干部当中的那些官僚注意和腐败,尤其是在医疗领域。

所以,毛泽东最痛恨当官、做老爷的官僚主义作风。医疗卫生部门服务性强,又是知识分子集中的地方,因此,毛泽东对卫生部门的官僚主义作风和医务人员的革命化问题尤为关切。

在医疗以外的地方,毛泽东也开展了反官僚主义的问责。他说:

“专门吃饭、做官、当老爷的官僚衙门,除军委卫生部外,可能还有别的部门,请你们在此次反官僚主义斗争中,撕破面皮,将这些彻底整垮,改换面目,建立真正能工作的机关。”

好在,毛泽东的指示很快践行了下去,此后,在第三次全国卫生工作会议上,卫生部总结了建国四年来的工作经验,对存在的官僚主义、主观主义和分散主义错误作了检讨。

心怀人民反官僚,六二六指示影响深远

“六·二六”指示发出后,刘少奇、周恩来等中央领导积极组织卫生部门的同志座谈,了解情况,提出落实指示的具体要求,敦促卫生部将人力、物力和财力的重点放到农村。

一年后指示公开,极大鼓舞了广大医务工作者投身农村建设的热情,激发了农村群众彻底改变疾病丛生的落后面貌的决心。

在中央和地方、城市和农村医务工作者及人民群众的共同努力下,农村医疗卫生工作出现了飞跃发展。以全国医疗卫生机构病床的分布为例,1965年农村只占40%,到1975年这个比重已提高到60%。

并且,全国卫生经费的65%以上用于农村,而指示对农村巡回医疗和合作医疗的有力推动,更为改变农村医疗卫生面貌奠定了基础。

1965年1月,毛泽东指示城市高级医务人员下农村,为农村培养医生。

卫生部党组决定将城市医务工作者到农村开展巡回医疗作为一种制度,凡主治医师以上的医药卫生技术人员,除年老体弱多病者外,都要分期分批轮流参加。

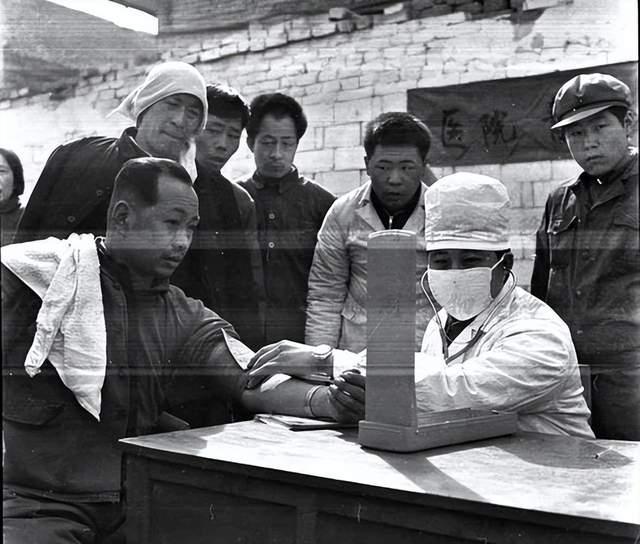

五个月后,毛泽东又发出“六·二六”指示,促使巡回医疗轰轰烈烈地在全国开展起来。在巡回医疗中,大批医务工作者下乡与农民同吃、同住、同劳动,深入农民家中或田间地头看病治疗。

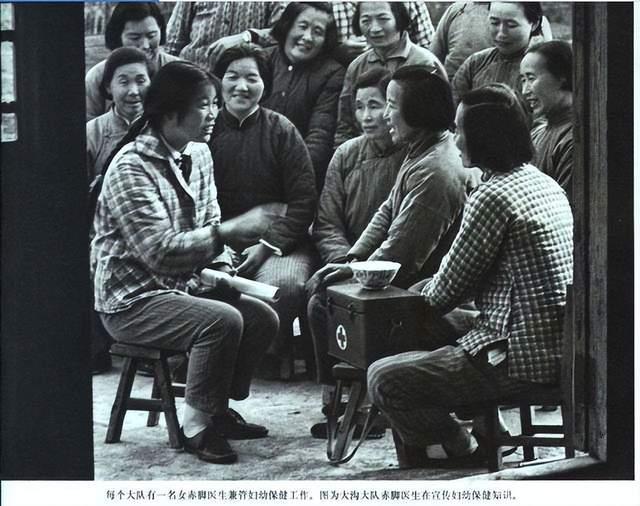

很多知名的专家也纷纷下乡,在为群众看病的同时,手把手地辅导农村卫生人员,提高他们的技术水平,培训出的“赤脚医生”成为了为农民提供初级医疗服务的主要力量。到1975年底,全国有赤脚医生150多万人,生产队的卫生员、接生员390多万人。

此外,农村合作医疗也蓬勃发展。1968年底,毛泽东批发了湖北省长阳县乐园人民公社举办合作医疗的经验,称赞“合作医疗好”。

一时间,《人民日报》、《健康报》、《红旗》等多家报刊连续发表宣传合作医疗的报道,大办合作医疗的政治动员促成了1969年合作医疗的高潮,到1976年合作医疗在全国的普及率达到90%以上。

合作医疗以最低的成本获得了满足农民基本医疗需求的最高效益,因此被世界卫生组织誉为“是发展中国家群体解决卫生经费的唯一范例”,并作为“中国模式”在发展中国家推广。”

可见,毛泽东正是站在广大人民的立场上,结合实际才提出了“六二六”指示。在医疗领域的腐败与官僚主义是其痛恨的血吸虫。

中国医疗事业的发展,如果不拔掉这些吸人血的虫子,只会让更多的老百姓倒在看病救命的路上。