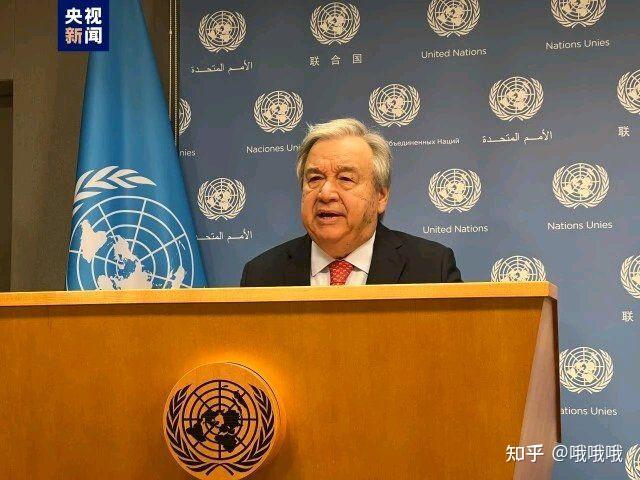

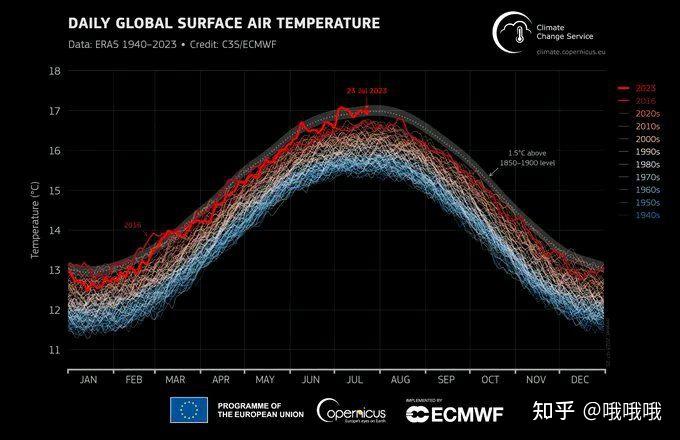

7月28日,综合AFP等多家外媒分析报道——纽约当地时间本月27日,联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部举行记者招待会,警告称:“全球变暖的时代已经结束,地球沸腾的时代已经到来。”呼吁各国和企业加快应对全球变暖的步伐。据悉,古特雷斯的上述言论是在世界气象组织(WMO)和欧盟(EU)的气象信息机构“哥白尼气候变化服务”当日作出“今年7月极有可能成为有观测记录以来最热的月份”的宣布后作出的。

根据WMO和欧盟气象信息机构的上述发布——7月1 ~ 23日的世界平均气温为16.95度,超过了迄今为止最热月份的2019年7月的16.63度。按照古特雷斯的说法:除非7月剩下的几天出现“迷你冰河期”,否则最热的月份记录将被刷新。另据美国CNN刊登的一项研究结果显示:如果全球温室气体排放持续下去,大西洋海水表层北上、深层南下的南北循环(AMOC)有可能在本世纪中期停止,最早则可能在2025年停止。丹麦哥本哈根大学物理气候学家彼得·迪特雷夫森教授等人在本月25日刊发的英国科学杂志《自然》上发表了上述研究结果。迪特雷夫森教授教授在接受CNN采访时表示——“这实在是太可怕了!不是可以轻易写在论文里的事情。”并强调对这一结论非常确信。其他专家也指出,AMOC的停止将对地球上的所有人口造成影响。

AMOC的“海洋循环”就像全球性的传送带,其将热带温暖的海水和盐分输送到北大西洋,在北大西洋冷却的海水下沉到深层,再次南下。由于该环流对维持世界气象模式起着重要作用,因此一旦停止,将使欧美地区极易出现极端气候,产生海平面上升、热带季风变化等重大影响。欧美科学家们从几年前开始就指出——随着气候危机的加速,AMOC将变得不稳定,有可能破坏左右水流强度的水温和盐分浓度的平衡。如果气候变暖导致冰山融化,淡水就会流入大海,海水的盐分浓度就会下降,密度也会降低,因此下沉的力量就会减弱。如果海水的盐分过于稀薄或温度过高,传送带就会停止运行。据悉——上述现象在距今1.2万多年前曾发生过,当时由于冰河急速融化,AMOC停止运行,北半球的气温在10年内变动了10 ~ 15度。

与此同时,随着美国南部和西南部被严酷的热浪覆盖为代表的北半球酷暑难耐,美国航空航天局(NASA)戈达德太空科学研究所主任加文·施密特本月20日曾预测——明年受厄尔尼诺现象的影响,全球气温将进一步上升。施密特还预测:世界各地今后仍将持续高温天气,因为是我们人类持续向大气释放温室气体所致。在我们停止排放之前,全球气温将继续上升。”施密特洱海预测——2023年将以50:50的概率成为由气温观测史以来最热的一年。2024年的炎热程度甚至将超过厄尔尼诺现象,厄尔尼诺将在今年年底迎来高峰。想想也很可怕——海水温度持续上升,飓风等恶劣天气就会增加,冰川融化等将会导致海平面上升,汤加等一些岛国将被淹没。

“包括极端气候在内的自然灾害,已成为诱发电力安全事故的主要因素,国内外已发生多起大规模缺电停电事件。”

7月27日,自然资源保护协会(NRDC)与北京绿源碳和科技有限公司发布《考虑气候风险的电力系统保供能力提升路径与机制研究》(下称《报告》)。华北电力大学(保定)经济管理系讲师张浩楠在发布会上表示,极端气候事件或成为人类生产生活中的“新常态”,例如季节性的极端气温,区域性的干旱、洪涝。

近些年,极端气候频现,造成用电负荷激增、扰乱系统发电节奏,对国内电力系统平稳运行形成挑战。例如,2020年,低温寒潮导致湖南和江西等地出现缺电;2022年,由于异常高温和干旱等原因,四川出现了电力电量双缺。

在厄尔尼诺效应影响下,今年全球的电力供需形势偏紧。7月27日,世界气象组织和欧盟哥白尼气候变化服务局发布联合声明称,几乎可以肯定7月是有史以来最热的月份。联合国秘书长古特雷斯随即警告,地球已进入“全球沸腾时代”。

据界面新闻日前不完全统计,已有九个国家公开表示实施限电政策,包括越南、斯里兰卡、孟加拉国、菲律宾、印度、泰国、南非等。

上述《报告》指出,气温与电力负荷之间存在密切的相关性,尤其是高温或严寒天气会导致空调、采暖等设备用电负荷明显上涨,且区别于正常天气时的日间用电高峰状况。极端天气对供给侧的影响主要体现在可再生能源,如光伏不仅受阴晴天气影响,在极高或极低温度时段发电效率要低于常规时候。

“温度、风速、光照强度和水文条件等气候因素通常会关联出现,对可再生能源发电会产生综合性影响。 ”张浩楠称。

为实现“双碳”目标,中国正构建以新能源为主体的新型电力系统,随着新能源占比提高,电力保供形势与气候条件关系愈发密切。

当日,国家气候中心副研究员王阳也在会上指出,当下极为关键的是,通过研究提升对风光水等可再生能源发电规律性的认识。区域性高温干旱、大范围寒潮、雾霾、沙尘、台风、暴雨等极端天气气候事件通过影响可再生能源发电出力,破坏能源基础设施,进而影响能源电力安全。

《报告》量化了青海极寒与广东高温的气候场景,模拟了两地2025年电力系统的安全保供运行特性,发现在不考虑需求侧管理措施和应急调整输电计划的情况下,青海和广东的电力缺口可分别达到全网最大负荷40%和10%以上。

《报告》研究发现,不同形态的新型电力系统受极端气候的影响表现有所差异。在气候风险冲击下,可再生能源为主的电力系统主要面临长时间的资源充裕度不足和灵活性不足的问题;火电为主的电力系统主要面临的是负荷尖峰时段资源充裕度不足的问题。

“各地区需要按照电力供需紧张形势和资源条件,制定针对性方案,把调动需求侧资源、释放可调节负荷潜力作为实现电力系统供需平衡的关键优先选项。”《报告》称。

在提升可再生能源发电的保供能力方面,国家电网三级顾问蒋莉萍认为,一是需要提升其发电出力的可预测性和可调度性;二是要加强对项目发展与建设的科学合理布局;三是要结合气候方面的研究,更准确地把握各种时间尺度下的风光出力特性、规律,并纳入国家预警预报体系。

在政策建议方面,《报告》提出,要将气候适应性理念纳入到电力系统发展规划的顶层设计,推动建设气候适应性新型电力系统;革新新型电力系统安全保供理念,在电力应急保供处置方案中重视气候风险下负荷分级减载措施缓解电力保供压力的作用等。

中国电力企业联合会计划财务部计划处处长张卫东在7月27日会上表示,今年以来,国内高温日数创历史新高,但并未出现类似去年四川那样大规模的严重缺电状况。这主要是由于政府和相关单位对对保供电力和可再生能源加大了投入,更加重视对需求侧资源调节潜力的挖掘,开发分布式储能和电源,完善跨区供电网络,实施多种措施的系统化联合方案。

北京大学能源研究院特聘副研究员康俊杰提出,新型电力系统不能不计代价地保障电力供应,应算清经济账,要用边际成本代替平均成本来核算,即核算对保供电力的投入和保障尖峰时段用电的时长。

“2022年,浙江跨省交易的最高价格达到了10元/度,这个价格反映了浙江尖峰时段保供电价的真实成本。按照全国用电负荷较大区域的电力系统尖峰负荷计算,保供成本也超过10元/度,这部分成本是由电力系统来承担的,未来需要优化的新型电力系统来降低这部分投入。”康俊杰表示。