“35岁,日本重启人生。”

光听这句话,就充满想象,但今天我要给你泼冷水,真相就像是一场灾难预告片的开头。而且,现实往往比电影更安静、更残酷。

你以为是治愈,其实是失语

在许多人眼中,日本是一片适合疗伤的土地。安静、有秩序,干净到连绝望都显得体面。

于是一些人来到日本,幻想在这个“彬彬有礼”的国度重启人生,像动画里那样,在四月的樱花下找回初心。

但真正落地之后才发现,日本不是精神疗养院,它更像是一个高级的“孤独放大器”。你不会被推倒,但也没人扶你。你可以自由,但也必须独行。

尤其是35岁之后,那种“不再年轻、也尚未老去”的尴尬年龄,不会被特别优待,只会被系统性地忽视。无论是找工作、融入社会、建立关系网,你都不再是“新鲜人”,却必须重新开始。

日本社会对“重新开始”的真实态度

别被日剧骗了。在现实的日本社会,“重启”不是被赞美的勇气,而是一种“默默忍耐”的代名词。

尤其对35岁的人来说,“不合群”是被默默贴上的标签。你说你是转行?他们心里在想:“为什么之前不早做决定?” 你说你是跨国追梦?他们表面微笑,内心可能在评估你是不是“社会边缘者”。

别误会,这不是恶意,而是一种根深蒂固的日本文化基调——“人生有顺序,偏离者是异数。”

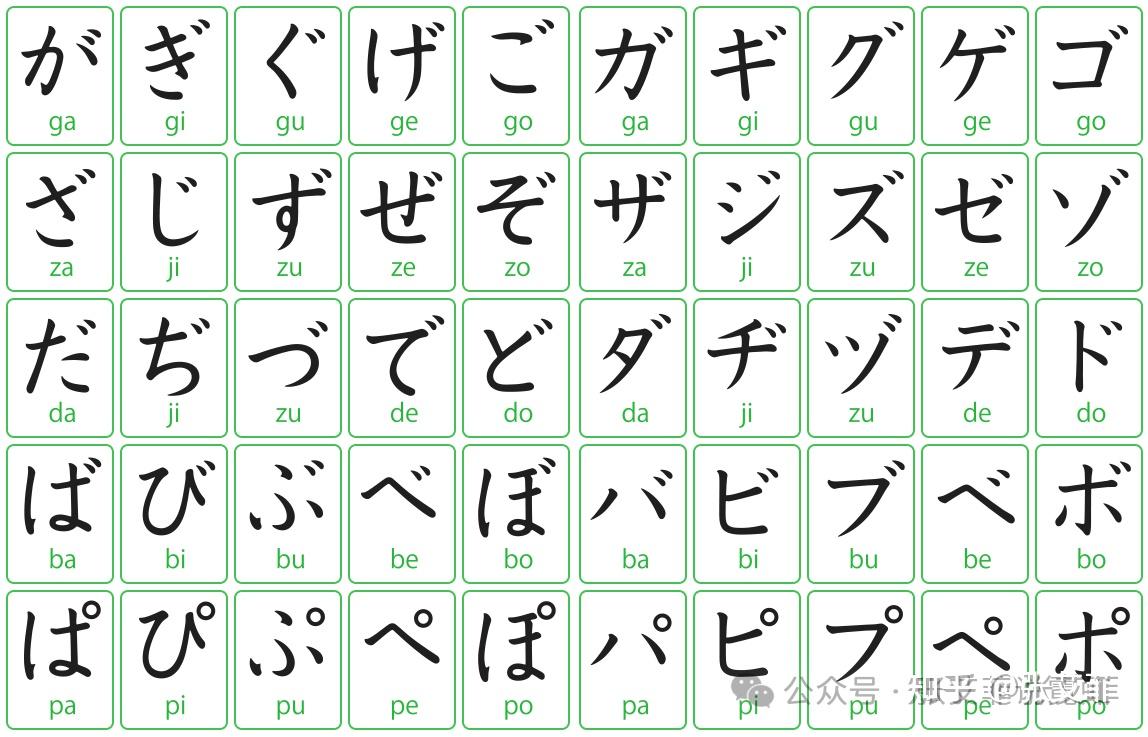

语言,是最温柔的暴力

35岁开始在日本生活,如果你日语不够熟练,那么每天你都在体验一种“社会性消失”。

你会发现:即便你有十年经验、海外学历,一张嘴说得不够标准,就会被默默跳过。哪怕你心里有成千上万个想法,也只能用简化句表达出冰山一角;

人际交往中的“既不说破,也不鼓励”会让你怀疑人生。语言不是工具,是“日本社会归属感的通行证”。没有它,你连“痛苦”都表达不出来。

39岁,一个非常现实的问题要问自己,你的日语是什么水平呢?

我是 解锁完整文章,来公主号;张艾菲说霓虹

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧