摇滚乐队“脱裤被拘”事件,反映了石家庄市有关部门的矛盾心理:

在需要以摇滚为噱头搞文旅产业时,可以让摇滚人“摇”起来,但摇滚人稍微有点出格行为时,当场就让摇滚人“滚”。

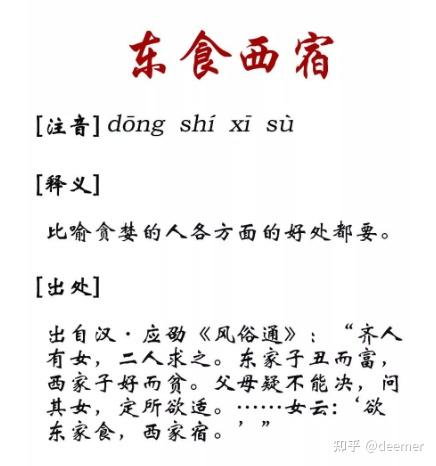

嗯, 这种行为,我国古代有个入木三分的成语进行概括:

东食西宿。

当然,石家庄“有关部门”的这一做派,也让“打造文旅产业,冲刺万亿GDP”的野心成为笑柄——虽然在此之前,《杀不死的石家庄人》已经让人憋不住。因为他们完全不明白,《杀死那个石家庄人》是为什么火起来的:

不是rock home town的名号让石家庄成为摇滚的重要地标,而是因为,作为那个时代的缩影,石家庄这座“默默地活在京城阴影下”的城市为摇滚提供了创作的源泉,奏出了那个时代的音符——《杀死那个石家庄人》不只是唱出了石家庄人的shengh,而是喊出了千千万万个普通中国人的心声。

如果石家庄有关部门强行抹除这个底层逻辑,因摇滚而共鸣的人们,谁还会关注它呢?

羞死那个摇滚的石家庄人

❶ 被羞死的摇滚人

从2021年起,关于石家庄摇滚乐的新闻就慢慢多了起来。

当时,万能青年旅店的贝斯手姬赓,以乐队成员身份获批成为“2020年度石家庄市政府特殊津贴专家”,每个月可以拿到专家岗位工作津贴:

500元。

此后,石家庄市市长马宇骏多次在会议中提到,要打造石家庄“Rock Home Town”城市品牌。由此还在疫情期间(2021年),打造了一场为期4个月的首届“滹沱印象”音乐季。

疫情告一段落之后,石家庄的摇滚之路遽然加速。

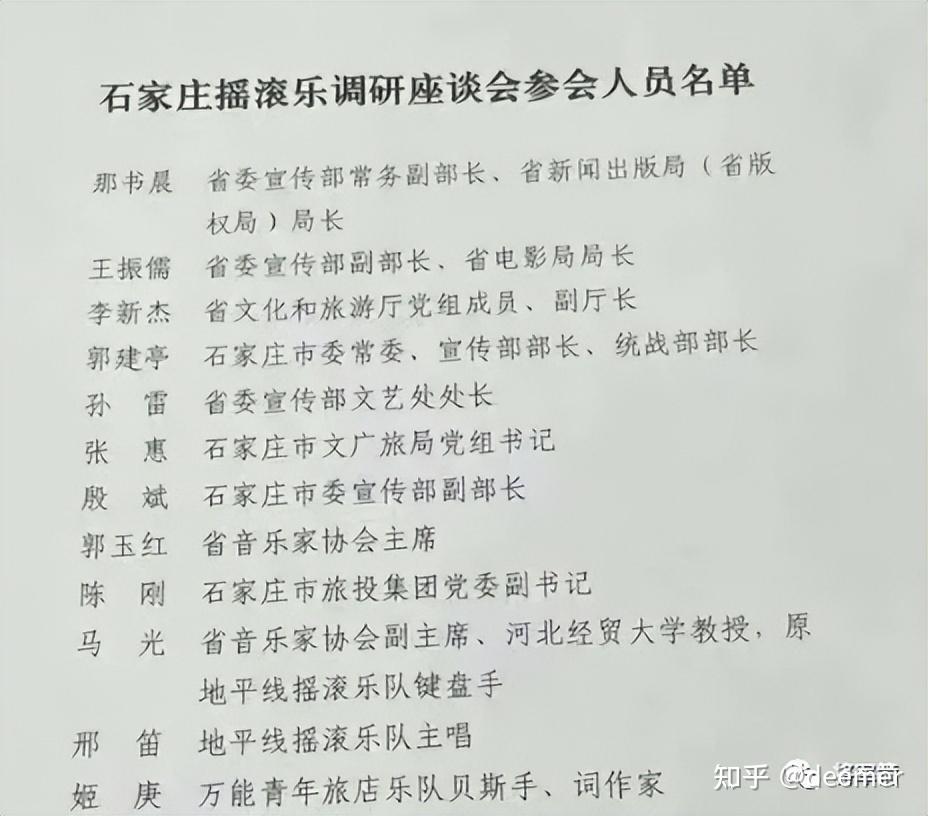

2023年3月,石家庄组织召开了石家庄摇滚音乐调研会。参会的领导,包括了河北省省委宣传部、省文旅厅、市委宣传、统战、文广旅局的成员。

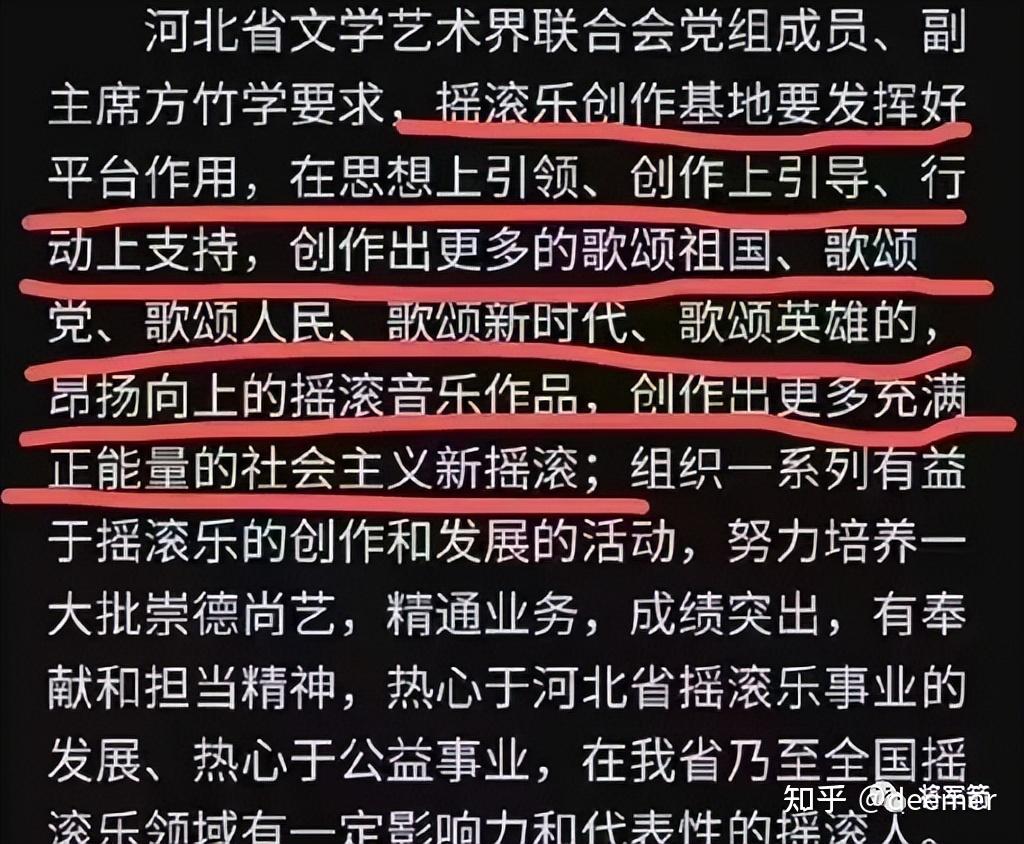

在会上,参会者畅所欲言。河北省文学艺术界联合会党副主席方竹学指出:

摇滚乐创作基地要发挥好平台作用…创作出更多昂扬向上的摇滚音乐作品,创作出更多充满正能量的社会主义新摇滚。

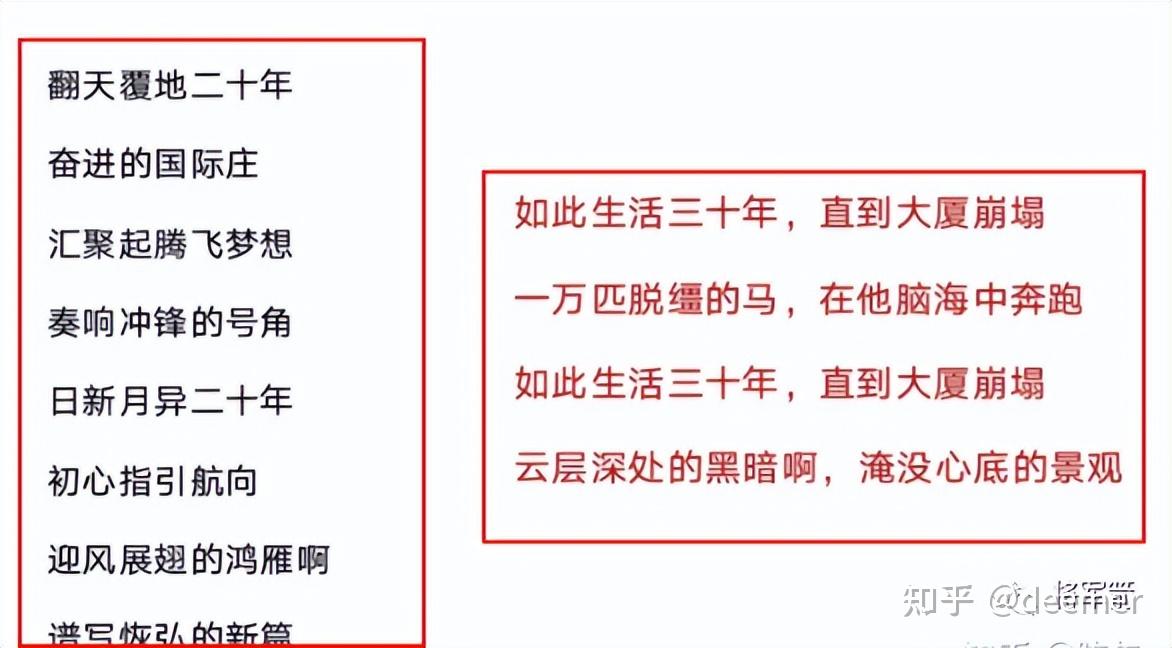

其实在2022年,由河北共青团策划、改编自《杀死那个石家庄人》的歌曲《杀不死的石家庄人》就曾引发热议。

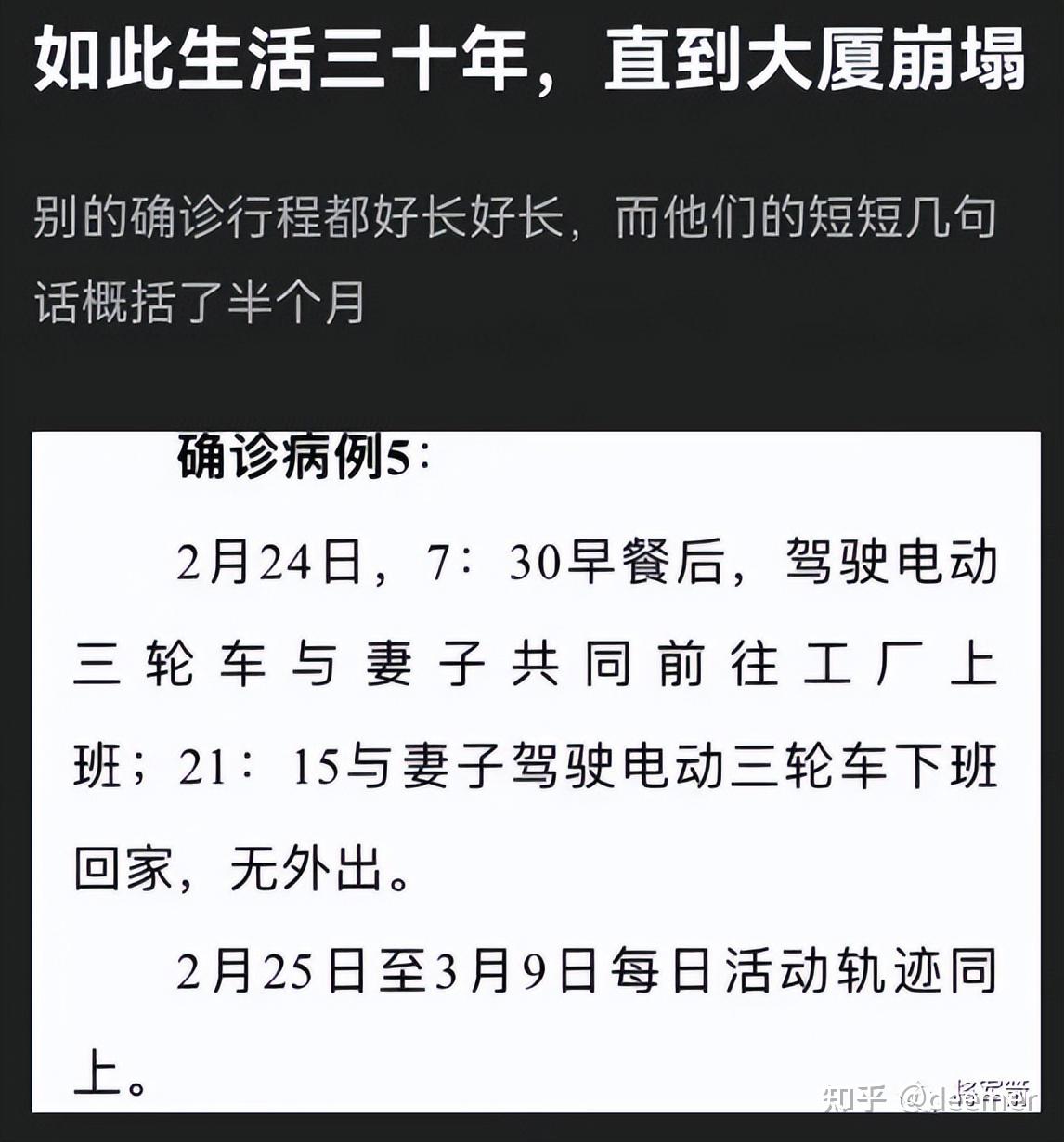

“翻天覆地二十年,奋进的国际庄”取代了“如此生活三十年,直到大厦崩塌”,似乎让人感受到“国际庄”的“再次伟大”。

只不过,“黎明再临华北平原,重拾散落的信念”等歌词让部分老实人想不通:

啥时候,咱国际庄信念散落过啊?你这是“低级红、高级黑”吗?

但无论如何,石家庄的摇滚之路一旦选定,就停不下来。

据石家庄市文化广电和旅游局消息,今年7月至10月,石家庄将举办“Rock Home Town”——中国“摇滚之城”音乐演出季,还要以摇滚巴士、地铁为载体,不定期安排摇滚乐手随机乘坐公交车,举办快闪式即兴演出,全面打造中国“摇滚之城”。

7月22日,在石家庄“摇滚之城”音乐节的一场演出中,某位乐队成员在舞台上当众脱下长裤,仅着内裤演奏,引起现场部分观众不适和…举报。

两天之后,石家庄文旅局发布相关通报:

7月23日接群众举报,“红糖LIVEHOUSE”组织的商演中某乐队歌手有不当行为,我局立即依法进行了立案调查。

经查,该公司在7月22日商业演出中存在“危害社会公德”等问题,造成不良社会影响。我局依据《营业性演出管理条例》,责令该公司立即停业整顿,并依法对其作出警告、罚款20万元的行政处罚;同时对涉事乐队严厉训诫。公安机关依据《治安管理处罚法》,已对涉事歌手丁某行政拘留。

你看,摇滚乐队的激情表演换来了群众举报与涉事歌手的行政拘留,这“既要马儿跑,又要马儿不吃草”的暧昧态度,本身就相当的:

不摇滚。

对了,前两年某个时间段内,包括“杀”在内的一系列字词作为敏感信息,消失在互联网平台中,取而代之的,是一个个小方框“囗”。于是,《杀死比尔》就成为了一言难尽的《口死比尔》,《杀死那个石家庄人》则成为了不忍直视的:

《口死那个石家庄人》。

这糟心的感觉,就好比上世纪末从日本引入的《三国志》、《真三国无双》系列游戏中,“敵将討ち取ったり”(敌将已被击杀)硬是被音译为:

敌羞,吾去脱他衣!

现在,Rock Home Town的摇滚青年如梦方醒,相比起讨论石家庄人能不能被杀死,至少在作死的方法里,又平添了举报、行拘之后的:

羞死。

羞死那个摇滚的石家庄人,听起来可还行?

❷ 一座被迫摇滚的城市

如果说石(rock)家(home)庄(town)暗示着某种中西合璧的天作之合,那么,这座严肃而沉默的北方老牌工业城市与摇滚结缘,实在是一件令人唏嘘的往事。

上世纪80年代,和绝大多数改革开放中的中西部省会城市一样,石家庄感受到了时代与命运变迁的契机,但还没看明白变化的轨迹是什么。

1984年,一支美国摇滚乐队到中国表演。在转场的间隙里,这支乐队被拉到石家庄演出,当时,台下一位叫邢迪的年轻人听得兽血沸腾,第二天就拉扯着组建了地平线乐队,这是石家庄第一个摇滚乐队。

2013年,邢迪主演了中国首部由摇滚人演绎音乐生活的电影《爱在摇滚乐的岁月》。邢迪在片中唱到:

有阳光,我就会绽放。

但邢迪未说出的另一半真相是:

摇滚乐的热火一旦升腾起来,即使没有阳光,它也要自我绽放。

当然,石家庄不像北京,摇滚的土壤相对贫瘠。

例如1988年,在北京出生却在河北农村长大的摇滚青年林依轮,在石家庄演出时通过自荐而进到中唱广州公司艺术团,他只拿了800块钱和500斤全国粮票便去了广东。并在日后以看不出摇滚痕迹的《爱情鸟》火遍全国。

而此时,包括地平线乐队在内的第一批石家庄摇滚乐队,也因为玄而又玄的理想,以及囊中羞涩的现实来到了解散的边缘。

其中,一个叫做晓朱的年轻人,在含泪解散自己的乐队后,在石家庄裕华区兴苑街开了一个卖“打口带”的唱片店,隔壁就是《通俗歌曲》的杂志社。

有一天,晓朱看到《通俗歌曲》招人的告示,觉得“略懂音乐”的自己能够胜任这份工作,于是毛遂自荐成为了杂志编辑。他完全不知道,《通俗歌曲》虽然看起来够通俗,但它由河北省文化厅旗下艺术研究院主办,是一份走在时代前沿的先锋音乐评论刊物。

晓朱上手之后三把火,第一把火就是按照自己的喜好,重点推介中国摇滚乐。在他的努力与领导们的包容下,《通俗歌曲》从流行、通俗音乐彻底转向更“硬核”的摇滚,成为当时国内摇滚业内唯一的专业媒体。

换个说法,如果摇滚乐队是各大院校的科研工作者,那么《通俗歌曲》就是圈内公认的Top刊物,谁要是没在这个杂志发过专访或者上次封面,基本说明该乐队影响力还不够,在同行面前就自觉地抬不起头来。

但更重要的是,原本在摇滚一途上差强人意的石家庄,依靠这本杂志,一举奠定了它在摇滚青年口中“朝圣之地”的江湖地位,也为后来当地摇滚的爆炸式发展埋下了草蛇灰线的伏笔。

1997年,晓朱在编辑部收到了一个本地摇滚乐队寄来的小样,一听之下惊为天人,于是连夜找到了这几个年轻人,并带着他们去北京录制他们的“处女作”《巢穴在望》。

在这支名为“the Nico”的乐队里,主唱名叫董亚千,贝斯手是姬赓——他们,将成为日后石家庄摇滚乐历史上绕不过去的丰碑。

1999年,晓朱在一片诧异声中离开了《通俗歌曲》,并在同一个城市创办了“中国最坚决的摇滚综合性杂志”——《我爱摇滚乐》,并被业内人亲昵地称为:

爱摇。

《我爱摇滚乐》在音乐之外,包含很多对社会问题的深入思考与讨论

爱摇与《通俗歌曲》的最大区别,在于它每期都以大幅版面,刊发摇滚乐从业者的成长经历与心声,探寻那些与摇滚创作关系密切的实事、社会新闻。

很多年后,一位摇滚大咖评价道:

那真的能够影响一个人的青春和人生观。

1999年,朴树在《New boy》中,表达了人民群众对新千年的无限憧憬:

是的我看见到处是阳光,

快乐在城市上空飘扬;

新世纪来得像梦一样,

让我暖洋洋。

…

以后的路不再会有痛苦,

我们的未来该有多酷。

但很显然,作为一个曾经的摇滚乐手,朴树的音乐与圈内主流存在着“亿点点”的区别。后者认为:

一个真正心智成熟的年轻人,一定会意识到“光与影相爱相杀”的必要性,意识到一个只有阳光的社会将会多荒谬。

有越来越多的年轻人投身摇滚,在时代的洪流中记录被遗忘、被抹掉的生锈痕迹。

当时,石家庄的摇滚乐队都喜欢挤在河北省艺术学校大门口的假日琴行里交流,这帮石家庄摇滚乐“黄金一代”中,就包括了鼓手冯江、小号手史立等人。

这些土生土长的石家庄人,他们在作品里,重点提及了国际庄在“转轨阵痛期”中发生的变化:

第一个倒下的,是以棉纺为代表的石家庄轻工业企业。在“放开搞活”过程中,石家庄棉一、棉二等大型国企相继被整合,紧邻河北师大附中的国棉厂宿舍区日益破败,见证了“国棉人”迷惘而痛苦的阵痛。

2001年,棉纺厂工人靳如超在宿舍制造了震惊全国的“3.16特大爆炸案”,造成上百人的伤亡。

紧接着受难的,是石家庄引以为傲的制药产业。世纪之交里,“中国药都”石家庄的大型药企,相继面临着设备更新换代、离退休人员高企、创新药难以为继、环境污染招致“关并转”的风波。

1997年8月,河北制药集团公司、石家庄第一制药集团公司、石家庄二药企业集团公司等大型国企抱团取暖,组建了石家庄制药集团有限公司,在此过程中,“减员增效”的原则被严格地执行。

1997年被列入国家经贸委首批6家技术创新试点企业的华北制药,也面临着欠薪的难题。

而更多的中小药企,则不得不从石家庄外迁,更是留下了一堆历史问题。

一代人承受的苦难,激发了后一代人的创作激情。

2002年7月,上文提及的董亚千、姬赓、史立,再加上鼓手杨友耕,在“the Nico”的基础上组建了“万能青年旅店”(常被简称为“万青”),音乐风格也由早年的民谣转向为硬摇滚,向着诗歌叙事的方向探索。

“万青”在文字与语言表达方面独具一格,其灵魂人物是不拘小节的贝斯手姬赓。

玩乐队的人都知道一个关于贝斯手的笑话:

乐队中贝斯手非常重要,没了贝斯手的乐队随时会崩溃,因为再也没有人给大家买盒饭、倒垃圾了,主唱与吉他手吵架时也没人出来当出气筒了…

但是,姬赓不一样。

1981年,姬赓出生于石家庄妇产医院。从小起,姬赓给人以天马行空、没心没肺的既视感。例如他上小学时,最出名的一件事是练习双手倒立走路,结果却掉进了一口井里。

“万青”成立后,由姬赓牵头,乐队成员每周四固定聚会,聊天吹牛。他们最常见的集体活动是坐在地上看天上的云,形容“这块云像陈佩斯,那块云像五花肉”,然后发出肆无忌惮的哄笑。

除此以外,姬赓利用闲暇时间,担负起了给乐队填词的任务。这是因为姬赓有另一个身份,他曾是河北师范大学的一名英语教师,上课、玩音乐之外还有一个爱好:

读书。

姬赓认为,在本质上,书和音乐对他是同一回事,都是认识这个世界的方法,区别仅在与方式不同,读书过程中形成的审美取向与价值评判标准,往往通过歌词表达出来。

他说:

我的阅读与生活经历,决定了我不会做特别娱乐性,或者特别主旋律的音乐。

此外,姬赓特别喜欢一位国内作家,王小波。

也许是看到王小波如此劝诫搞摇滚的外甥:

我这外甥可不好糊弄,他认为痛苦是灵感的源泉,甚至还记得莱蒙托夫的诗句“没有痛苦,叫什么诗人”。我只能间接地做他的思想工作:柴可夫斯基自己可不是受难的小伊万;玛瑞·凯瑞也没在南方的种植园里收过棉花;唱《黄土高坡》的都打扮得珠光宝气;演秋菊的卸了妆一点都不悲惨……

这种种事实说明了一个真理:别人的痛苦才是你艺术的源泉;而你去受苦,只会成为别人的艺术源泉。

感受到黑色幽默的姬赓,在2006年7月憋出了一首《杀死那个石家庄人》。

❸ 薛定谔的石家庄人

在说起《杀死那个石家庄人》,以及由此“二创”的《杀不死的石家庄人》之前,很有必要探讨一下姬赓写下的歌词。

毫无疑问,这是一首叙事性极强的歌曲。在忧伤哀寡的前奏响起那一刹那,对现实世界的白描如山般停峙,一个恬静单纯、“世外桃源”般的“小社会”铺陈在众人面前:

傍晚6点下班,换掉药厂的衣裳;

妻子在熬粥,我去喝几瓶啤酒。

当吉他声渐渐平息,令人头皮发麻的小号声扬起,这段凝固的美好时光以最惨烈的方式终结:

如此生活30年,直到大厦崩塌;

云层深处的黑暗啊,淹没心底的景观。

此后,在一路飙升的小号声里,主唱董亚千不断地重复着“如此生活30年”,记录着人们无助的抗争:

在八角柜台,疯狂的人民商场;

用一张假钞,买一把假枪;

保卫她的生活,直到大厦崩塌;

夜幕覆盖华北平原,忧伤浸透她的脸。

一代被牺牲的人们感受到了那惊涛拍岸的磅礴气势。而他们的子女,也感受到在非正常的年代里,人们的热情和自尊被逐渐蚕食的整个过程。

河北师大附中,乒乓少年背向我;

沉默的注视,无法离开的教室;

生活在经验里,直到大厦崩塌;

一万匹脱缰的马,在他脑海中奔跑。

由于各种原因,这首重量级歌曲并未第一时间发布。而是在整整四年以后,万青才把它收录在专辑《万能青年旅店》中。

然鹅,真正有力量的文字与音符,永远都像草原千里马,狂野地咆哮着击中人们心中最柔软的角落;又如同万吨水压机,碾压一众标新立异的苍白同行。

2010年11月12日,《杀死那个石家庄人》面世。

2010年12月31日,该曲提名第二届中国摇滚迷笛奖最佳年度摇滚歌曲。

2011年7月10日,姬赓、董亚千凭借该曲分别提名第11届华语音乐传媒大奖最佳作词人、最佳作曲人 。

2011年12月10日,该曲提名第三届中国摇滚迷笛奖最佳年度摇滚歌曲。

2023年6月,万能青年旅店在某场演唱会上唱到《杀死那个石家庄》时,乐队仅仅是负责钢琴及伴奏,全程未开口演唱一个字。

台下,上万名观众站起来,肃穆而坚定地唱完了整首歌曲。

为什么这些年来,万青乐队的演唱会在一线城市座无虚席?为什么《杀死那个石家庄人》逐渐在北上广深的年轻人中间传唱(哪怕他们与石家庄的药厂毫无联系)?

也许,2022年“口罩期间”公布的一份份“人员流调”记录,让更多的人感受到了被时代裹胁的无助者,是如何“如此生活三十年”:

也让人们思考,比他们更无助的那些特殊群体,该如何在老去之后保卫他们的生活:

以及在“越来越好”的基调下,该如何向“乒乓少年”解释日益高企的毕业生失业率问题。

而改编后的《杀不死的石家庄人》,浑身上下充斥着豪迈的正能量,却把个人在时代变迁伟力之下的无助与挣扎完全抹去。于是,《杀死那个石家庄人》的旋律还在,但歌词已经被率先杀死了。

也许,沉重的摇滚曾让石家庄这座华北平原上的城市显得厚重,于是,有关部门决定以同样的方式,让它变得轻盈?

❹ 一个城市,与它的摇滚

其实早在2003年,石家庄人民商场就正式更名为“新百广场”。新的时代来临了,姬赓的歌词,似乎有那么一点点“不合时宜”。

2003-2008年,石家庄市众多摇滚乐队在市内乱窜表演,带来了石家庄摇滚乐的黄金时代。那时候,《我爱摇滚乐》杂志卖到脱销。

但随后,石家庄开启了“三年大变样”的城镇化改造运动,棉纺厂成为房地产商的拿地热点;石家庄逐渐拥有了万达广场、万象城之类的新地标,一眼看去和其他大中城市没啥区别。

石家庄的“90后”、 新一代摇滚乐歌手Ricky,在接受媒体采访时就困惑地表示:

我从来没觉得这座城市有多么压抑,但不知道为什么,大家都想找一个出口。

但2017年,《通俗歌曲》停刊。被石家庄不断上涨的生活成本压得喘不过气的摇滚人,哭得像两百斤的死胖子。

历史的某一页,似乎真的已经翻过去了。

然鹅,不管怎样,只要《杀死那个石家庄人》还在,被誉为“21世纪中国最重要的摇滚专辑”还在,石家庄的摇滚底色就在。

再次然鹅,底色也罢,底线也罢,从来都是可以被涂抹的。

“有关部门”自有改弦易辙的苦衷。

石家庄是华北平原拥有千万人口的特大城市,也是新中国建设的第一批工业城市。上世纪80年代,石家庄的经济总量曾经仅次于广州、杭州、成都、武汉和沈阳,在省会城市中高居第六位,在全国所有城市中位列前20强。

但由于各种原因,石家庄的传统工业逐渐失去优势,又缺乏新兴产业的补充,从而导致了痛苦的转型期。

近年来,石家庄的城市定位得到一再修订,如何在“十四五”期间由“医药、冶金钢铁、建筑建材”等重工业“换挡超车”到新的产业,当务之急是找到新的经济增长点。

2020年,石家庄第二产业(工业)增加值仅有1745.2亿元,占比约为29.4%,第三产业(服务业)增加值比重为62.2%。

可见,以摇滚之名打造文化产业,是石家庄精心策划的“经济增长新思路”,是实现2021年定下的“争取2025年GDP超万亿元”目标的关键一环。

——这个思路,与西安打造“旅游之都”、淄博发展“烧烤经济”的原理是一样的。

这样急切的心情,我们可以理解;但“只看结果,不管过程”的某些动作,我们难以理解。

因为很多人不明白:

不是rock home town的名号让石家庄成为摇滚的重要地标,而是因为,作为那个时代的缩影,石家庄这座“默默地活在京城阴影下”的城市为摇滚提供了创作的源泉,奏出了那个时代的音符——《杀死那个石家庄人》不只是唱出了石家庄人的shengh,而是喊出了千千万万个普通中国人的心声。

如果石家庄有关部门强行抹除这个底层逻辑,因摇滚而共鸣的人们,谁还会关注它呢?

时代抛弃你的时候,连招呼都不会打一声。

作为一名“三线”军工厂的子弟,我第一次听到《杀死那个石家庄人》时,恍惚中回忆起了多年未曾谋面的父辈、同学、朋友,那种强烈的情绪,非得连续灌几碗毒鸡汤方可稍稍平歇。

可若干年过去了,“转轨期阵痛”仿佛成为了一段干巴巴的文字,甚至成为了一个存在痕迹成疑的历史符号。

但事实上,目睹了下岗潮的一代人还在:

他们还没死,只是在网络上发不出声音。

我想,苦难从来不值得歌颂,但也不应该随意地被遗忘、被篡改。干着涂脂抹粉事情的人,还是多少长点心眼吧。

罗曼·罗兰在《约翰·克里斯多夫》中说:

有些人二十岁就死了,等到八十岁才被埋葬。

欢迎阅读原文:

更多内容请访问公众号将军箭(jiangjunjian31)。左走天堂,右走金盆,弓开弦断,一往无前。本号关注财经与民生,虽是自娱自乐,仍求立足干货!欢迎关注,欢迎转发!