《封神第一部》——“从封神到塑人”,一场瑕不掩瑜的观影体验

“道德三皇五帝,功名夏后商周,五霸七雄逐鹿,顷刻兴亡过手”。文艺作品,不同时代有不同时代的解读与喜好。勾栏瓦舍盛行之际,老百姓爱看的,无非三国、隋唐类的帝王将相建功立业,西厢里才子佳人鸳梦得谐,再加上西游、封神中那些仙佛神鬼法宝争奇。大众对视听娱乐的追求其实千年未变。变动的,是时移世易下的一些审美价值。旧瓶如何装新酒是这些生命力旺盛IP改编不可回避的重要问题。在观看《封神第一部:朝歌风云》之前,笔者就乌尔善导演的这版封神改在何处,编在哪方。实话讲多少是捏了一把汗的,君不见向太子一部《封神传奇》烂片榜必有其名,同为奇幻片的《阿修罗》上映后口碑崩塌撤档待机。一部已被多次影视化的经典神话IP,如何做到“既不破坏观众期待,又得给大家惊喜,还得契合原著底蕴”,十分考验导演与主创团队的解构与重建能力。两个多小时的《封神第一部》观影完毕,对笔者个人而言,称得上一场瑕不掩瑜的观影体验。

从封神到塑人

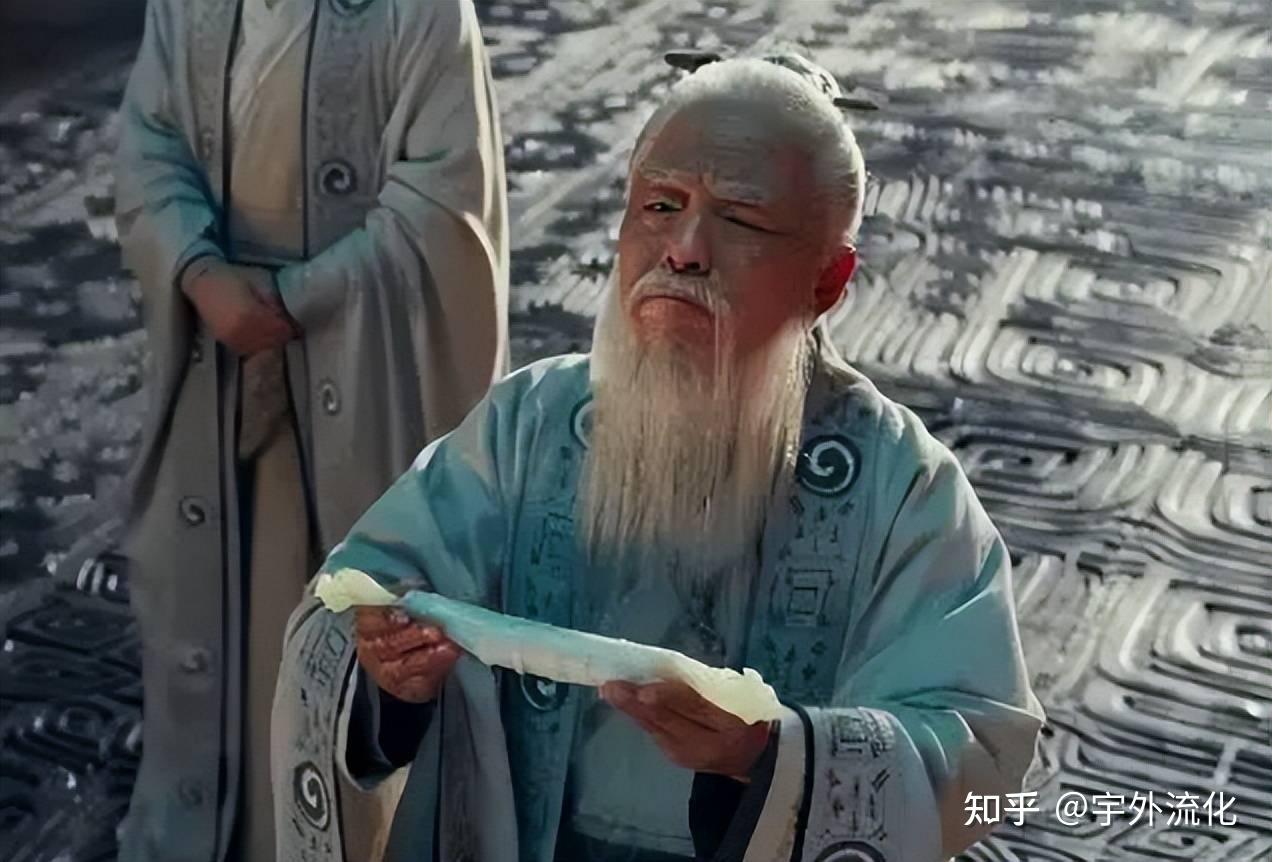

书有书胆,影有男主。三国离不开刘关张,隋唐少不得秦叔宝。放在封神里,自然是诸神退避的姜太公。之前的诸多封神版本里已经极尽演绎能事,再从老姜身上挖掘,新意欠奉。让笔者感到惊喜与意外的,是电影从两位“王者X凡人”入手,以人性为依据,凭情感为脉络,绵密细致层层推进。呈现出了不同以往,令人眼前一亮的大商天子与未来西周武王。商纣(本片做“殷寿”,其实从命名即可窥豹一二)在历代封神影视中,几乎均为恣睢暴戾又好色成性的昏君形象。而司马迁尝言,“帝纣资辨捷疾,闻见甚敏;材力过人,手格猛兽;知足以距谏,言足以饰非”。肯定了其个人的勇武聪慧特质与辩才无碍。诚然,电影不是纪录片,要旨不在为其翻案,但能明显感觉出主创团队对角色“史实+虚构”的重新定位。选用费翔出演该角色,在外形上无比契合史籍外,更重要的,是费翔成功将影片赋予殷寿的勃勃野心与政治手腕很好的呈现了出来(笔者私以为费翔在本片中的表演当得起优秀之赞,实比之前的《画皮2》与《三打》都要令人印象深刻,当然,戏份也确实够足)。对权力嗜血般的欲望,让他懂得利用九尾狐的力量弑亲上位。直接跳出了“被狐狸精蛊惑而昏聩暴虐”的传统窠臼。不能不说这新酒装的别有一番滋味。人性欲望和对权利的病态追崇成为了一切的肇始,对殷寿而言,他是征战沙场心狠手辣的铁血征服者,也是有野心又受制于礼法难以继位的凡人王子,是自认被原生家庭有所亏欠继而将认知由己推人的扭曲者,更是利用一切机会踏着尸山血海向权力顶峰攀爬的野心家。在“实”与“虚”的融合刻画下,角色再不是一个被概念化的符号,被脸谱化的反派,而是一个扎实可信,血肉丰满的——人!

那么姬发呢?

以父之名与挥剑弑父

谈影片中的姬发,不妨先聊聊原著中的这位周武王,几乎是人肉背景一样的存在,也就“红沙阵”、“白鱼跃龙舟”等几处场景戏份略多,倒是符合纲常名教下的圣主贤君形象,中规中矩却也面容模糊。影片中的姬发,英风锐气,一副曹子建笔下“捐躯赴国难,视死忽如归”的少年英杰形象。但仅如此,也不过影视化的常见桥段。 影片秒在,在开启宏大封神叙事序幕之际,在后续千钧之力初见端倪之时,以姬发成长为视角,同时精巧的将“父与子”这一东西方皆有的经典母题贯穿其间。

姬发面临的,是两个父亲。

与尤利西斯一直在寻找精神之父却寻而不得不同,影片中,在朝歌做人质的姬发一直将能征善战的殷寿视为内心崇敬的“父亲”。而亲生老夫西伯侯姬昌,在姬发心里多少已沦为一个称谓。所以面对三大伯侯的责难与父亲姬昌的卦象,姬发信誓旦旦维护着他心中的“父亲”。而商王殷寿,他假九尾狐之手弑父上位,龙德殿血犹未干,杀戮又将上演。阴谋家的眼中只有赤裸裸的利益与谋划,所以殷寿要的,就是以父之名,逼迫四大伯侯的质子通过弑杀亲父,来完成对自己的终极效忠,由身到心彻底掌控一众质子(这段戏笔者认为实乃全场最佳)。

是听从精神之父殷寿的蛊惑,还是认同血脉相连的生父。四大质子各自做出了不同选择。也为个人的命运埋下了伏笔,特定场景下巨大的矛盾冲突与人性考验激荡,一度为笔者带来了几分莎翁古典戏剧的既视感。

“你是谁的儿子不重要,你是谁,才重要。”

殷寿对姬发,是蛊惑,是控制,是利用。姬昌对姬发,是关爱,是理解,是引导。是扼杀自身良知屈从殷寿,还是遵从内心真实想法反戈一击。及至影片最后,某种程度上讲,姬发确实完成了殷寿的期许。刺向殷寿的那一剑,象征着姬发在精神上彻底完成了一次艰难的“弑父”之举。从满怀敬仰到不得不怀疑,到最后幡然醒悟奋起抗争。敬仰时越是美好与热烈,怀疑时便越是犹豫和痛苦,最后的抗争才愈发碰撞出惊心动魄的善恶火花。如果说对殷寿的反抗,令人感觉到了古希腊乃至西方文化体系中挥之不去的弑父烙印,那姬发的回归西岐,与生父姬昌的和解与接纳,则是对东方伦理文化图腾的一次尽心雕琢。这不仅是姬发由质子向英雄乃至日后天下共主的淬火之旅,也是文化层面带来的致敬与连接,更是姬发所代表的的银幕外,无数年轻群体事虽不同其理相近的心路成长。正因为他的价值具有普遍性,这场跨越三千年的心灵相通,才不至流于表面,情感脉络上方有真实动人之感。

总论

从一个耳熟能详大神通者满天飞的神话故事里,影片由“封神”到“塑人”,完成了扎实的第一步。从以“父”之名”到对“弑父”反抗,呈现了肆意也隐忍,狞厉却蓬勃的戏剧张力。在笔者看来,这同样是对封神原著的一次致敬。要知道,在封神演义里,反抗一直是核心主题,最典型的自然是哪吒剔骨还父,削肉换母。但整个一场宏大烈扬的武王伐纣,正是一出以有道伐无道,以臣下之身,克君父之尊的最大“反抗”!用人的故事来推动与铸就神的传说,配合影片主创扎实稳健与想象结合的美术风格,这虚实间的结合,让笔者在观影过程中,甚至产生了游玩刺客信条与阅读金庸小说时,那种历史底蕴的壮美与想象力的飞驰迷人。封神第一部,当得一赞,值得一看。

疑惑、不足、碎念

封神榜的设定:

1、天下共主方能开启

2、能消除天谴

3、能吸收人魂魄然后持有者可驱使魂魄为己所用。

天谴是什么?

影片中通过四大伯侯会面有所提及,即严重自然灾害,继而导致民不聊生,动摇大商统治基础。

然后呢?借片中人物之口来讲封神榜能直接消除天谴,但貌似具体怎么个执行方法尚不明确,目前只知将天谴导致无数百姓死于非命,万千死者魂魄都能通过封神榜来收拢驱使。殷寿说有了封神榜,天谴未必是坏事。问题来了,你殷寿是要做人间之王还是幽冥教主?商朝的百姓死光了你还统治个什么劲儿?还真就得通过封神榜统治鬼了。这点设定令笔者一直费解,留待第二部观望。

截教大本营金鳌岛,视效上一看即为反派窝点的呈现。能理解设定上的泾渭分明是为了尽快入戏,降低观影门槛,吸引非封神原著粉的观众。原著里金鳌岛,是截教通天教主碧游宫的所在,本应一派仙家气象,为了与昆仑山玉虚宫作比,直接成了恶浪滔天的森冷鬼域。私心还是有些小意难平啊。

殷郊断头看来是为日后三头六臂的太岁神做铺垫;预告片里所谓的“下一个天下共主”之前一直以为是姬发。笔者多少有些上帝视角了。看来变成凡人的姜子牙在前期一直是把希望寄托在了“王二代”殷郊身上。希望扶持殷郊上位来拨乱反正。

四大诸侯里,姬昌算是笔墨刻画较重。而崇侯虎、姜桓楚这两人工具人太明显,鄂崇禹略好,性如烈火倒是契合南楚之地的离火根性。

伯邑考与商王妖妃合奏这场戏,笔者认为精彩度比起四大质子弑父不遑多让。前者妖红乍裂血腥残酷,后者则静水深流杀机暗涌。殷寿密如疾雨的鼍鼓声如挣脱枷锁后的饕餮,嗜欲纵欲肆无忌惮,配合妲己一袭红衣的舞姿颠倒媚惑,颇具视听冲击。而伯邑考的箎声恰如一叶扁舟,任外界风急浪涌迷离诡谲。自有不疾不徐的风波宁定之态。乐者心之声,这场戏以乐舞为凭,将殷寿、妲己、伯邑考三者各自内心不同的价值观准则与剧情走势曲意呈现,于无“言”处,处处惊雷。实收言有尽而意无穷之效,甚妙哉!略为遗憾的是乐舞过后伯邑考下线节奏有些偏快,剪辑略急略赶了些。

再说老姜下山这段也可以再稍微丰富下。直接出场就是以天下安危为己任的救世心态,看得出来人物的成长戏份全部让位给了姬发。对老姜这一原本的男一号,笔者自己是有一些抛转之见的:

老姜是元始天尊关门弟子,天资一般勤奋努力,无奈道法水准40年了都长进不大。封神榜成为阐截二教争夺的关键,代天封神也好,消除天谴也罢。为光大本门,二教都志在必得。以老姜水准本不该由他持榜下山,但经过二教博弈,不被看好的老姜阴差阳错成了持榜人。阐教不得不派杨戬哪吒以及十二金仙先后下山帮衬老姜。截教方面自然也暗中蠢蠢欲动伺机夺取。而老姜,本身抵触下山辅佐天下共主,只想留在昆仑努力修行以证大道。下山后由一开始的不积极,应付差事,到结识商周两大阵营一干人等,亲眼看到殷寿治下的哀鸿遍野与西岐的仁心治世,思想逐渐发生改变,最后由被动下山,变为主动辅佐姬发,开西周八百年天下,封365位正神安定天人两界。

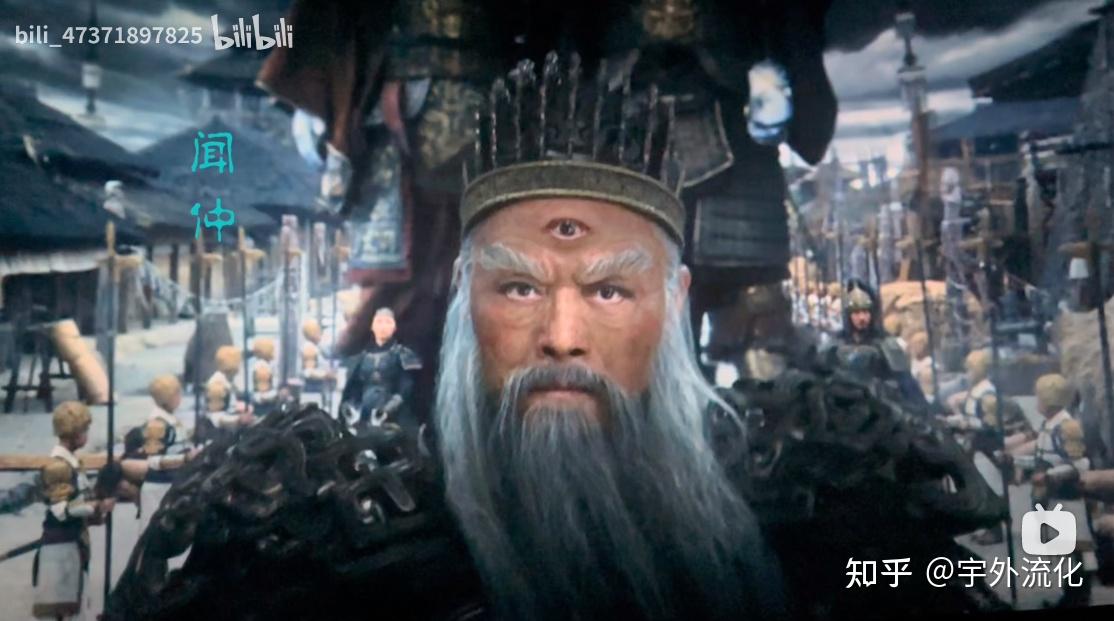

好吧,这么弄,这部电影得三小时起步,如此高的时长,风险还是太大。资方与导演不可能不考虑。笔者承认,由于对封神原著的喜爱,对本片其实是有所偏爱的。它像一株有凌云之材但尚未完全勃发的树苗。需要大家的呵护关爱,它确实有不足与缺陷。所谓风物长宜放眼量,尚有未上映的第二、第三部。三部曲全部看下来其实才能综合评价这个系列。对于目前的第一部,还是希望大家能去影院支持,一旦票房失利,真正的神魔大战极有可能银幕无缘。最后放一张彩蛋里的闻太师的截图,对封神迷而言,如何能不期待!

最后说一句,希望有更丝滑的导剪版。