答主这个问题描述和题目差别还挺大..

主要想知道,绥芬河流域,海参崴是哪个旗的驻地?

这种鬼地方哪能有旗,只有一帮野人。这里谈谈中-朝-俄三角地带,图们江-绥芬河下游,吉林珲春,直到海参崴等滨海边疆区南部,这一带原住民在明末清初遭遇了很大的变化

由于资料的匮乏混乱,不可解的地方有很多,许多最基本的问题都有很多分歧

1.

首先,综合一下增井宽也 ニマチャNimaca雑考 和 佐佐木史郎 狩猟文化からみた満州東北部住民の系譜 : 15世紀から17世紀 两文观点。图们江到绥芬河间原住民的记载主要是朝鲜人留下的;该地域在明代主要分布各种兀良哈与兀狄哈部落。

兀良哈,大致即东海女真中的瓦尔喀;兀狄哈是朝鲜对斡朶里(建州)和兀良哈之外女真的泛称,大致分为分为忽剌温兀狄哈(即海西女真)、骨看兀狄哈(即东海库尔喀)和其他诸姓兀狄哈(东海窝集部)三类

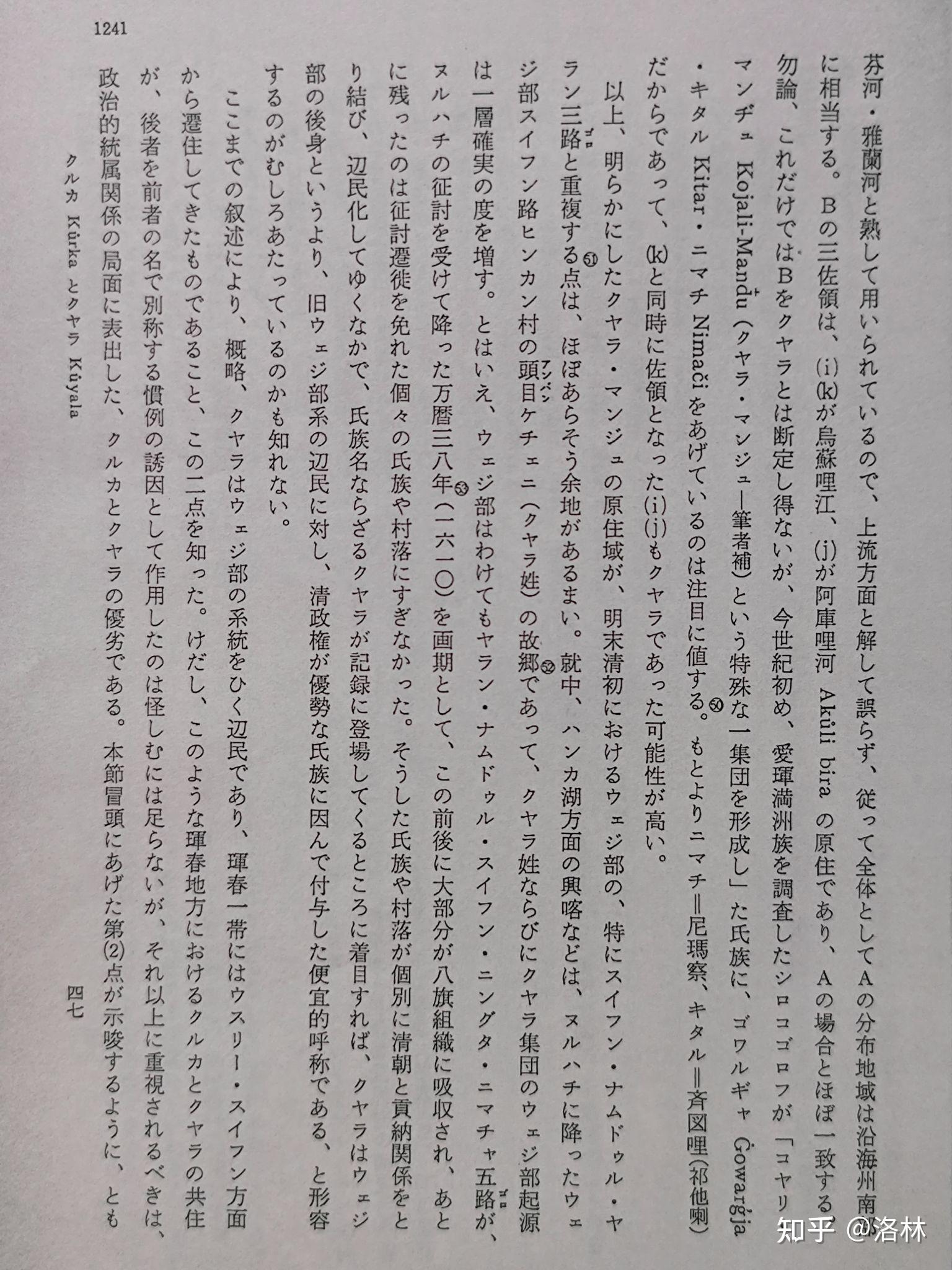

具体来说,绥芬河上游有兀未车兀狄哈,即窝集部绥芬路;兀未车附近又有南突兀狄哈,即窝集部那木都鲁路。见下图。

此外,以摩阔崴为中心,图们江到绥芬河之间的海岸周边是骨看兀狄哈/库尔喀,朱棣时其酋长土成哈(朝鲜称豆称介)归附明朝,设喜乐温河卫。皇太极时期其头目加哈禅反叛,逃到了海参崴附近熊岛,后被清廷摇来的朝鲜人剿灭。

库尔喀人的另一个重要事迹,就是他们,以及北方迁来的库雅喇人,就是著名的《鞑靼漂流记》中,杀死和俘虏日本漂流者,让他们踏上清国奇妙之旅的女真人

而根据清朝资料,在绥芬河以东还分布着窝集部的锡林路 雅兰路 胡叶路,见下图。值得注意的是,按照田中克己 明末の野人女直について 一文观点,所谓的东海三大部之一的窝集根本不存在,它实际上是虎尔哈、瓦尔喀两部的合称,虎尔哈与瓦尔喀都是女真人。而之前说的窝集部的锡林 雅兰 胡叶等路,包括更北的尼玛察(下图尼麻车) 宁古塔等实际都属于瓦尔喀

(国内,丛佩远《南海边地的库尔喀与恰喀拉》则把锡林路 雅兰路等都看作库尔喀人;张杰《“库雅喇人”考论》陈鹏《清代东北地区库雅喇“新满洲”形成初探》由地理分布的相似性,认为库尔喀人属于瓦尔喀人)

瓦尔喀人也是日本人的老相识,朝鲜图们江沿江五镇中,最东北的庆兴对面是库尔喀人,剩下会宁钟城稳城庆兴,面对的都是瓦尔喀人。加藤清正遭遇的所谓兀良哈人,也正是图们江左岸的瓦尔喀人

当地的情况,在明末清初遭遇剧变

2.

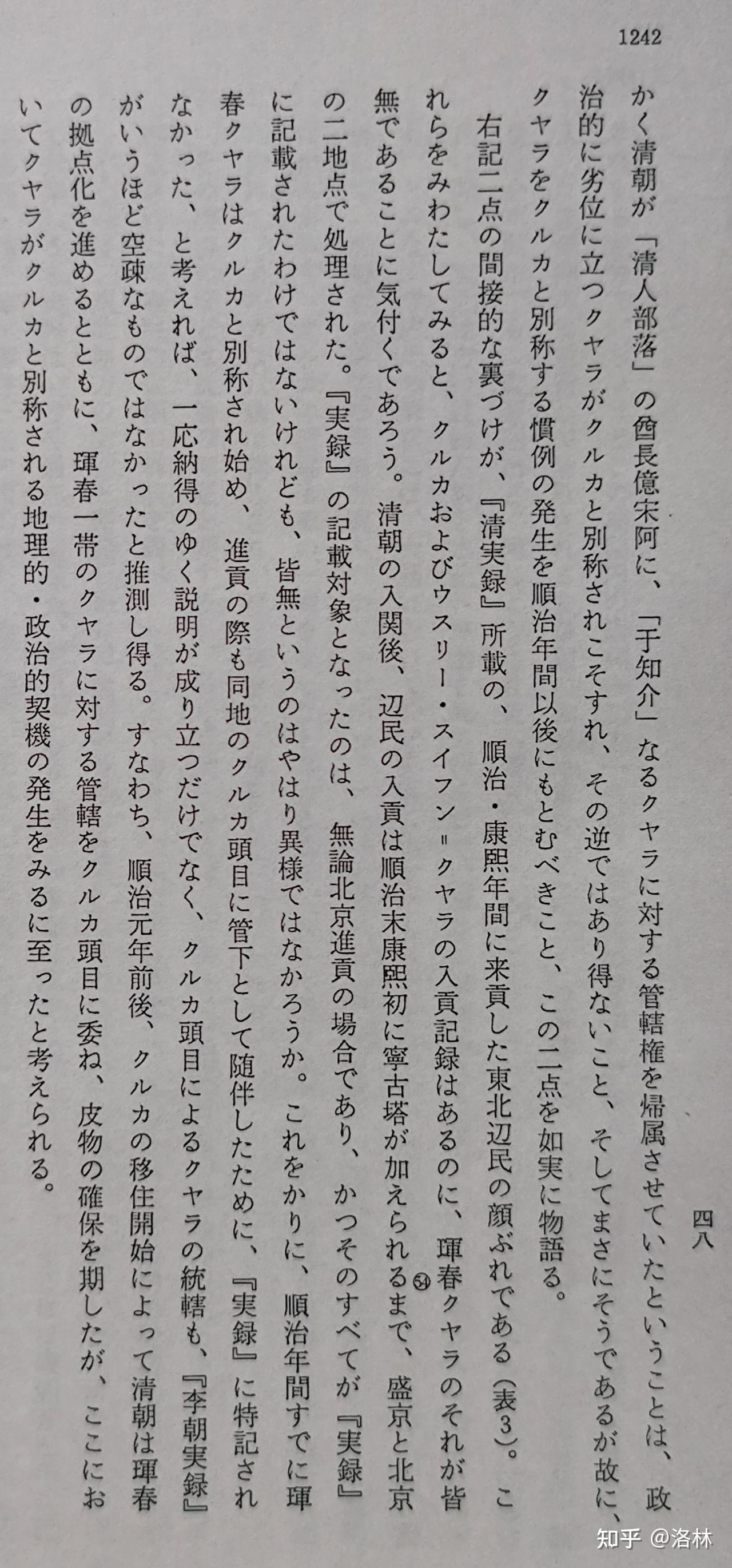

根据阿南惟敬 清初の東海虎爾哈部について 清の太宗のウスリー江征討について 两文观点,他与田中克己有些不同,认为:

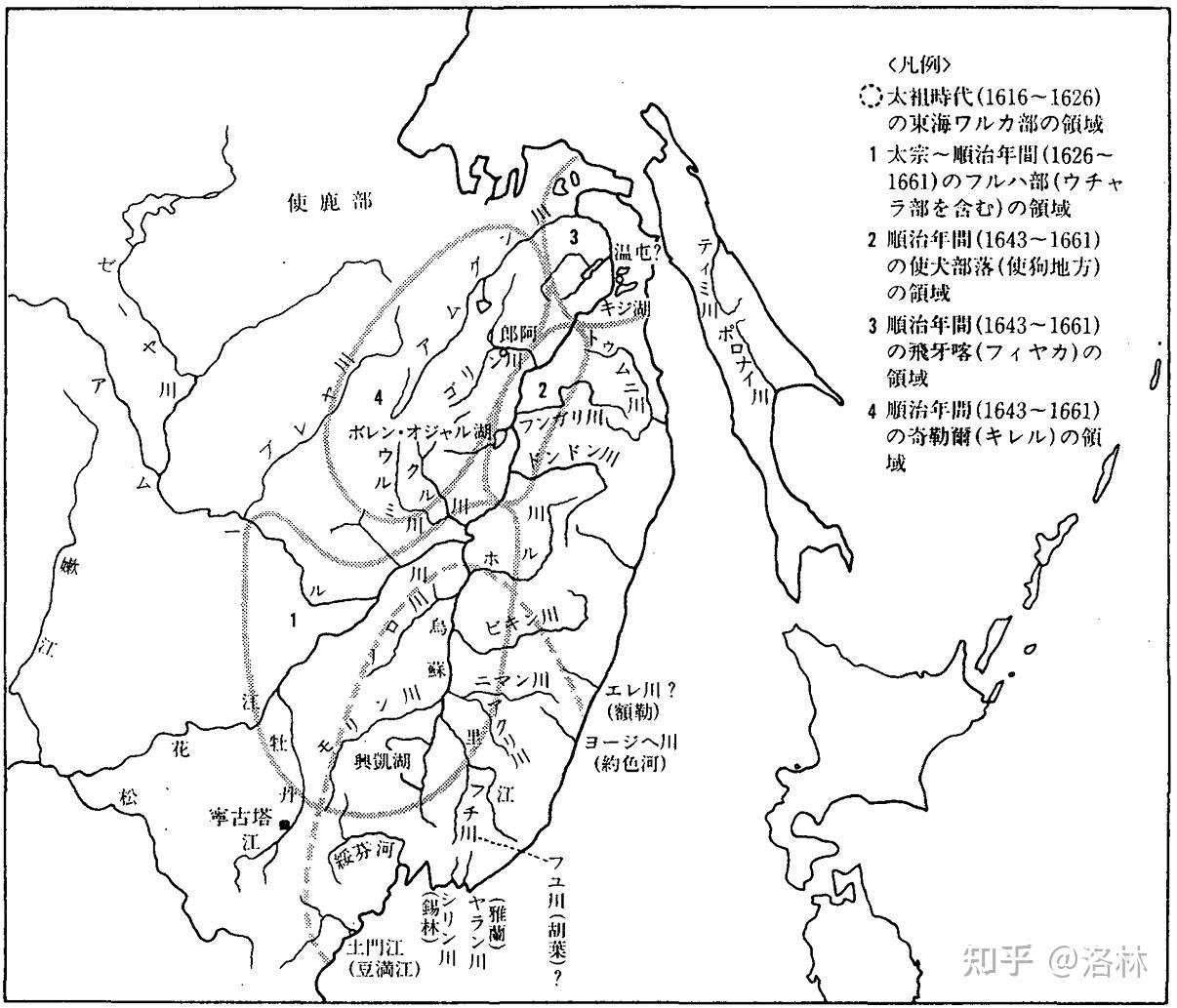

早期东海女真三部指的是窝集、瓦尔喀、库尔喀三大部,其中瓦尔喀(兀良哈)占据乌苏里江流域到滨海边疆区南部,库尔喀(骨看兀狄哈)占据摩阔崴周边,也就是题目中涉及地区。窝集部的主体则是虎尔哈人(高尔特人,即国内所谓赫哲人)。但是,瓦尔喀人早在努尔哈赤时期就被金军吞并、编入八旗,其地成了无人区,于是,窝集的主体虎尔哈人南下占据了其故地。结果,整个三江平原、往南直到兴凯湖以南,都被东海虎尔哈人占据了,而瓦尔喀、窝集两部事实上解体了。具体见下三图

(虎尔哈人和使犬国的种族问题,是日本东洋史界长期争论的悬案,这种着迷于把古代人群比定为现代种族的争论,在八十年代末后被佐佐木史郎指出从民族学与人类学来看很不科学)

(另外,诸如东海女真=野人女真、海西女真=扈伦女真之类民族概念比定,图一乐就行,真要较真的话全是问题)

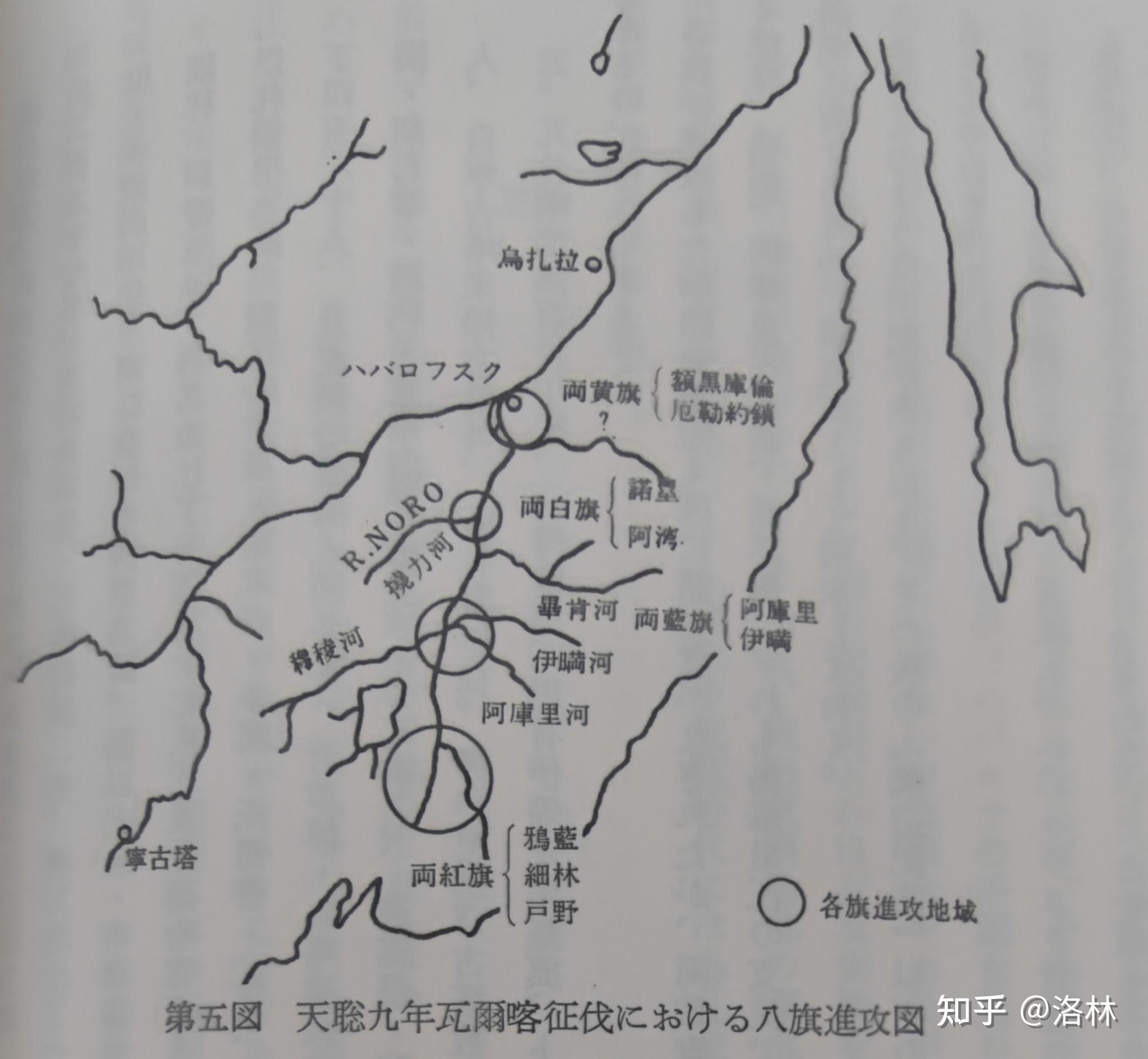

因此,当地的原住民瓦尔喀人变成了虎尔哈人,但是原住民的生活并不安宁,努尔哈赤父子均不停到乌苏里江流域直到日本海抓壮丁,天聪九年,皇太极兵分四路,发动空前绝后的乌苏里江大远征,北起哈巴罗夫斯克(伯力),南到海参崴以东的雅兰 锡林 胡叶(见下图、上图),整个乌苏里江两侧直到滨海边疆区南岸尽被捕掳虎尔哈壮丁的清军扫荡。

3.

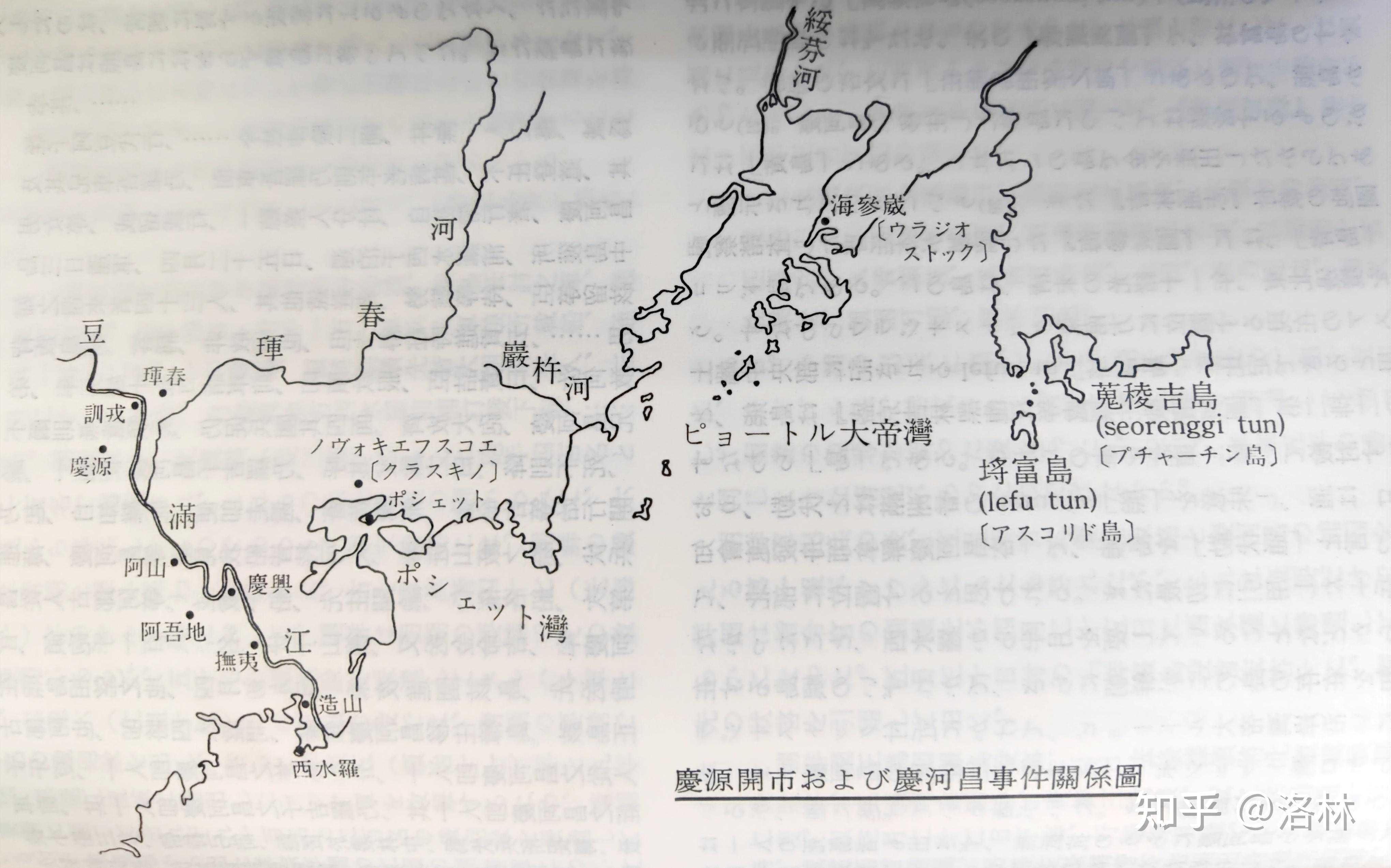

居住于珲春以东,兴凯湖以南海岸边的库尔喀人自然不可能独存,1639,不上贡毛皮的库尔哈酋长加哈禅(朝鲜称庆河昌)逃往海参崴附近的熊岛,结果被五百朝鲜军活捉。此后该部归顺大清,被集中安置在也春(又写作鄢朱 炎褚等)地区,进贡海豹皮、海獭皮等

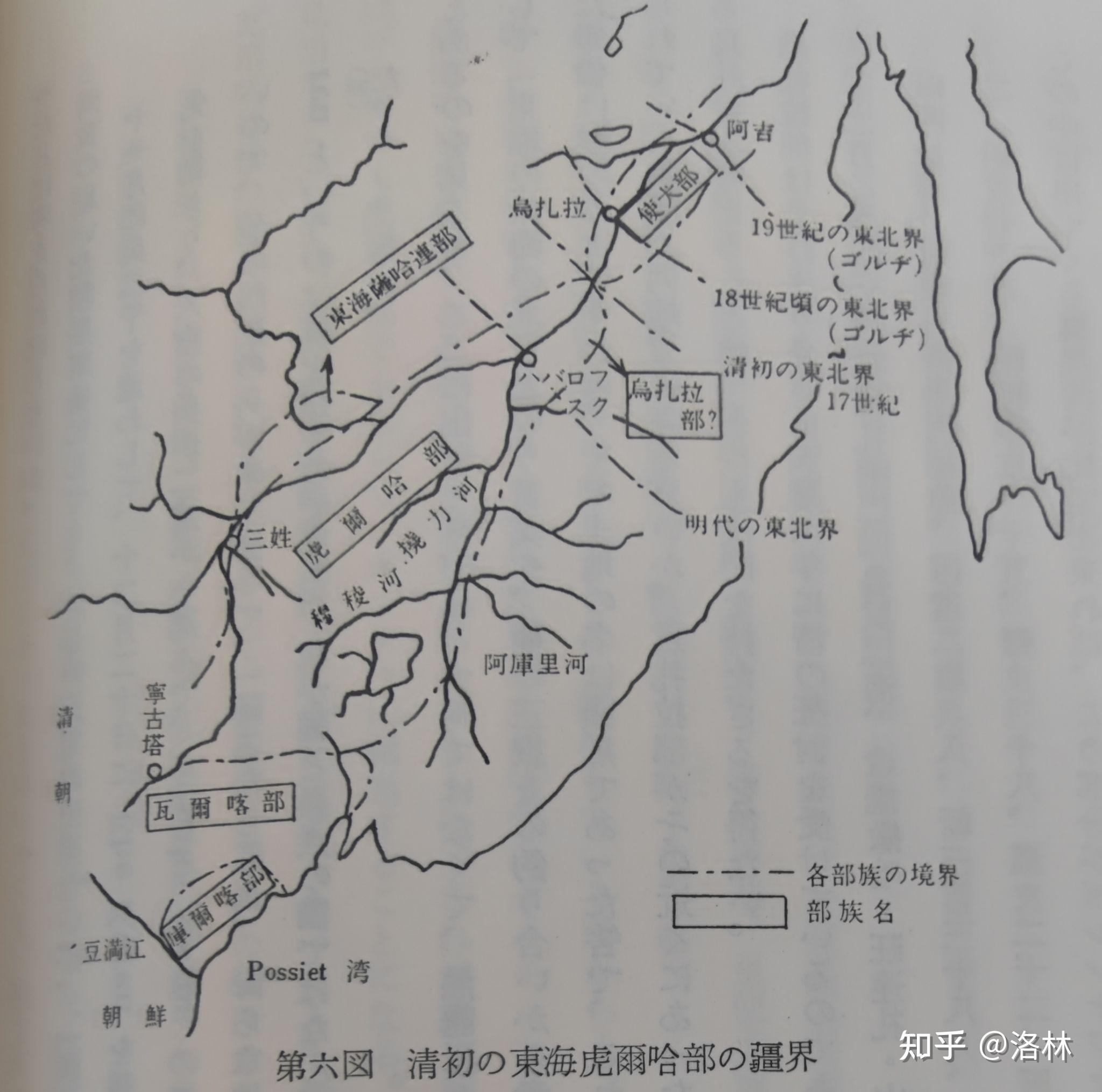

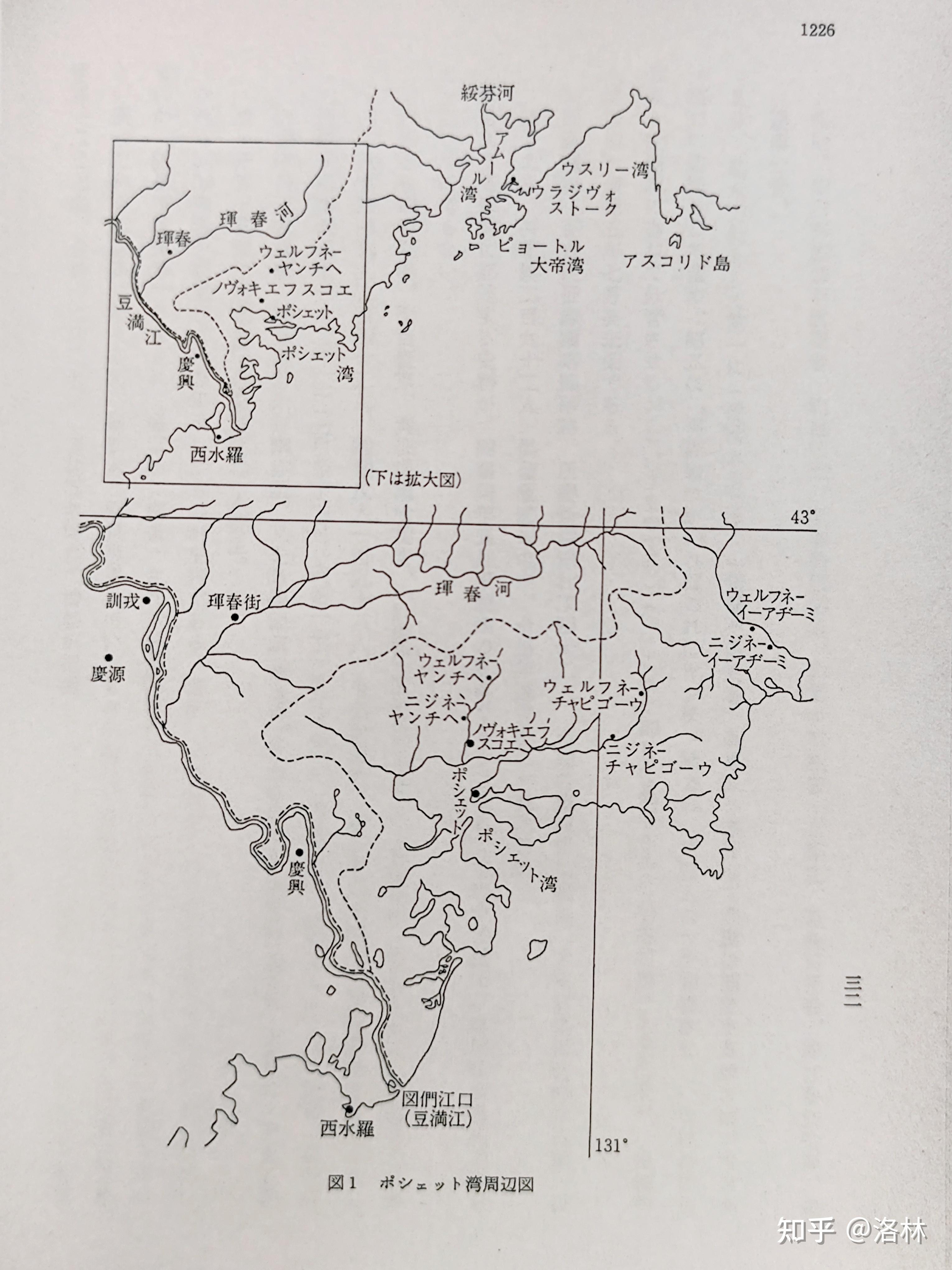

下图出自 寺内威太郎 慶源開市と琿春 注意日本与国内在地点考证上略有不同:国内认为庆河昌逃往的熊岛是俄罗斯岛(图中海参崴南侧岛屿),但寺内认为熊岛是阿斯科尔德岛,后来逃往的獐岛是普提雅廷岛。也春地区国内认为是严杵河,他认为是摩阔崴以北的新基辅斯克(现名克拉斯基诺)。不过毫无疑问,此时库尔喀活跃在图们江以北,摩阔崴 海参崴周边广大海滨上

增井宽也在 クルカKurkaとクヤラKuyala--清代琿春地方の少数民族 指出,寺内一文中对岩杵河标注有误。ノヴォキーエフスコエ即新基辅斯克,ヤンチヘ(1972年远东地名去中国化运动中改名Цукановка)即岩杵河,ポシェット湾即摩阔崴,见下

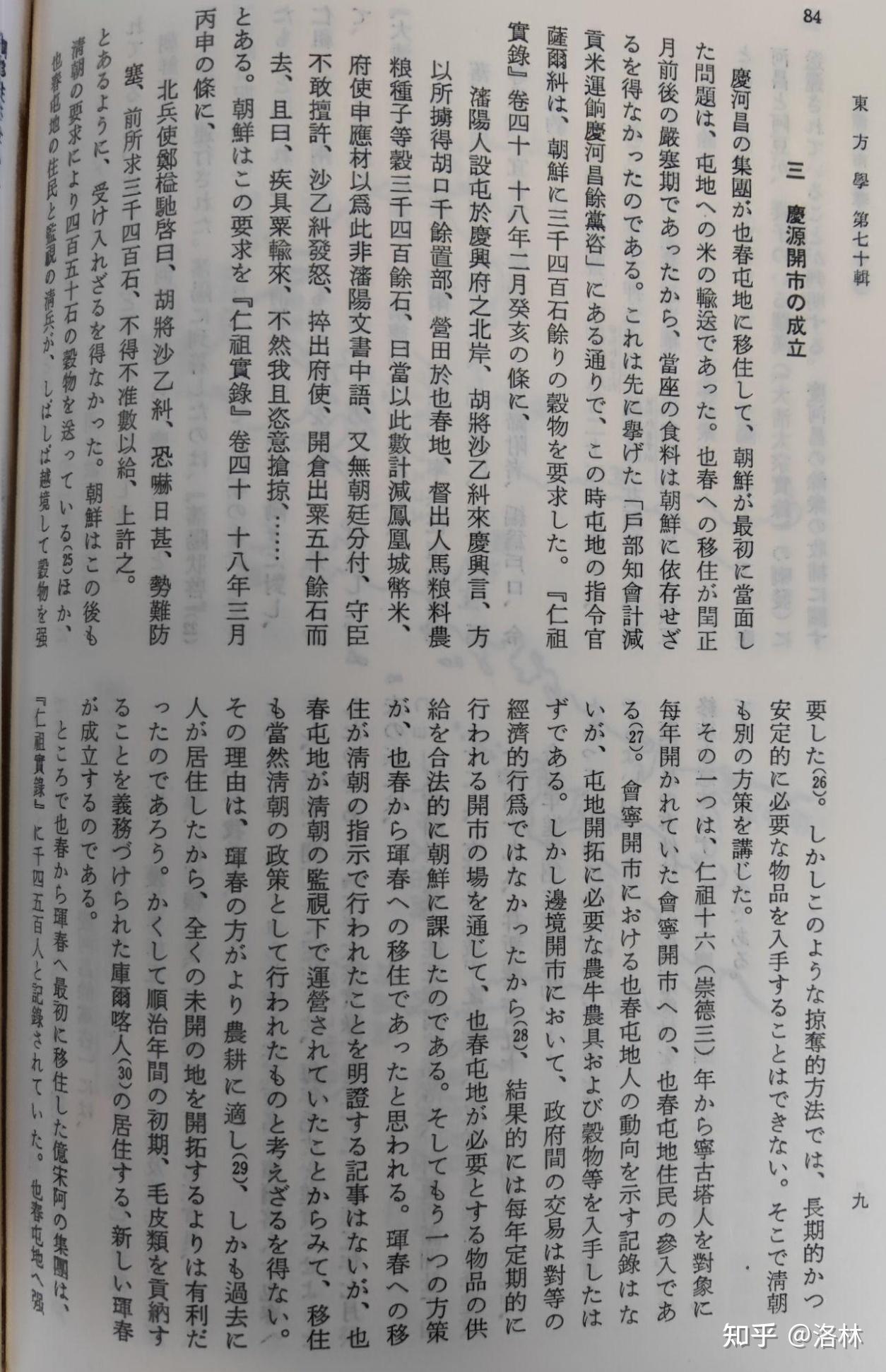

如寺内一文题目所揭示的,其关注的不仅是库尔喀问题,还有由其引发的清朝关系与珲春开发问题。库尔喀/骨看兀狄哈作为朝鲜人老邻居,其在明末躲往熊岛,又被清朝为了便于管理,迁往靠近朝鲜的也春,后又安置在厚春(珲春),这一系列事件一直在朝鲜紧张的关注下。而为了开发也春、珲春,清军也勒令图们江对面的朝鲜提供物资,最终的结果就是珲春对岸的庆源被迫开市,在长达二百年的时间中为珲春供应耕牛农具

提到这种迁民与无人区的问题,我们一般容易联想到东北防务空虚、俄国哥萨克趁虚而入等,相比之下,近代积极挑动所谓“间岛(吉林延边朝鲜州)”问题的日本人想得更复杂一些。前述田中一文,及其另一文 清鮮間の兀良哈(ワルカ)問題 结尾都谈到,清初讨伐野人女真、大批通古斯集团迁徙移动,是咸北到图们江外的一大变。“不但咸北女真人为之一空,豆满江在名与实上都成为了清鲜国界线,而且间岛也成为了无人区,沃野被勤劳的鲜人所开垦”“咸镜北道与间岛成为韩人土地的命运,也是此时决定的”,寺内该文结尾,也称“清末清朝间出现了间岛问题,其实此时朝鲜在珲春的特殊存在,是从珲春成立开始漫长关系的延续。珲春的起源,就是清初被朝鲜军收捕的库尔喀人叛乱集团安置地,而江对面的庆源,则为服务珲春的开发而开市”。

前述的咸镜北道,指的是努尔哈赤吞并瓦尔喀,不但让瓦尔喀解体、虎尔哈南下,也把图们江左岸的六镇藩胡以及逃入朝鲜境内的向化野人等几乎搬空了

4.

话虽这么说,尽管瓦尔喀、虎尔哈、库尔喀被大量抓壮丁拉走编入八旗,但各地并未全变成所谓无人区(那时候对于边民制度的研究还非常少),清对黑龙江/东海两地原住民采取两个措施:徙民政策,把人搬到辽东,编入八旗;边民制度,土著待在原地,上贡毛皮。

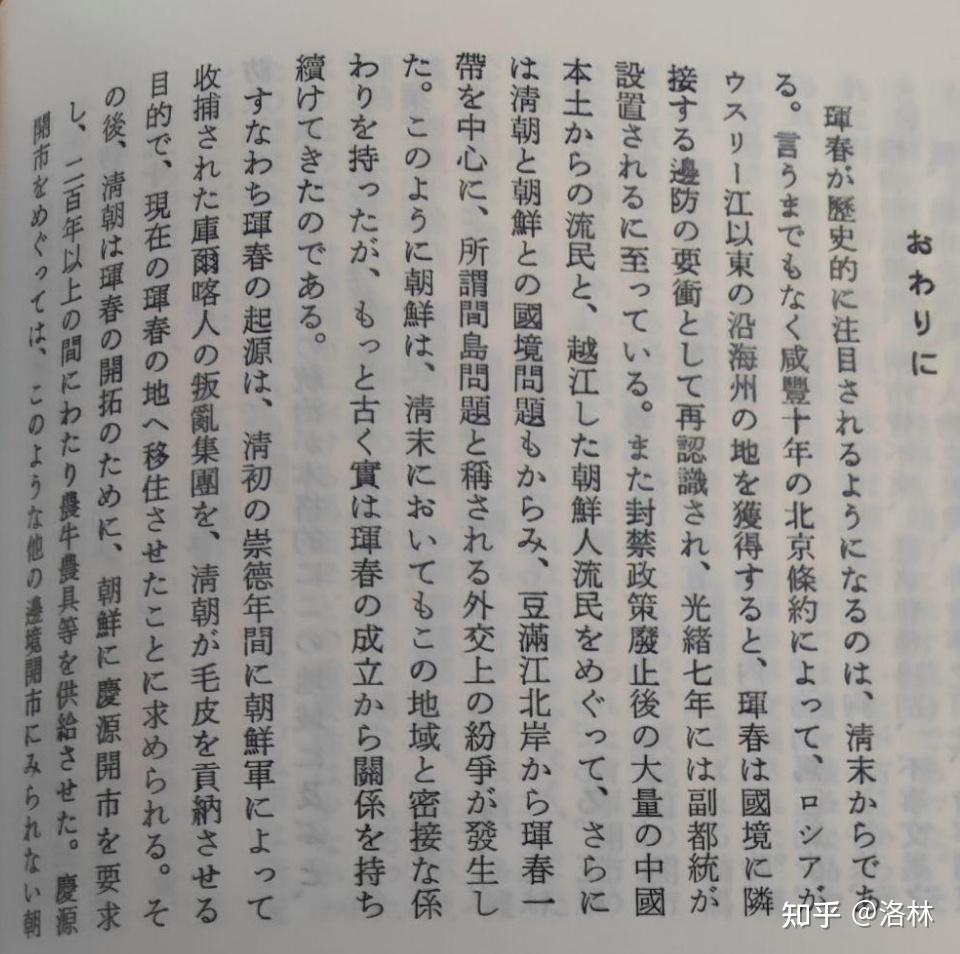

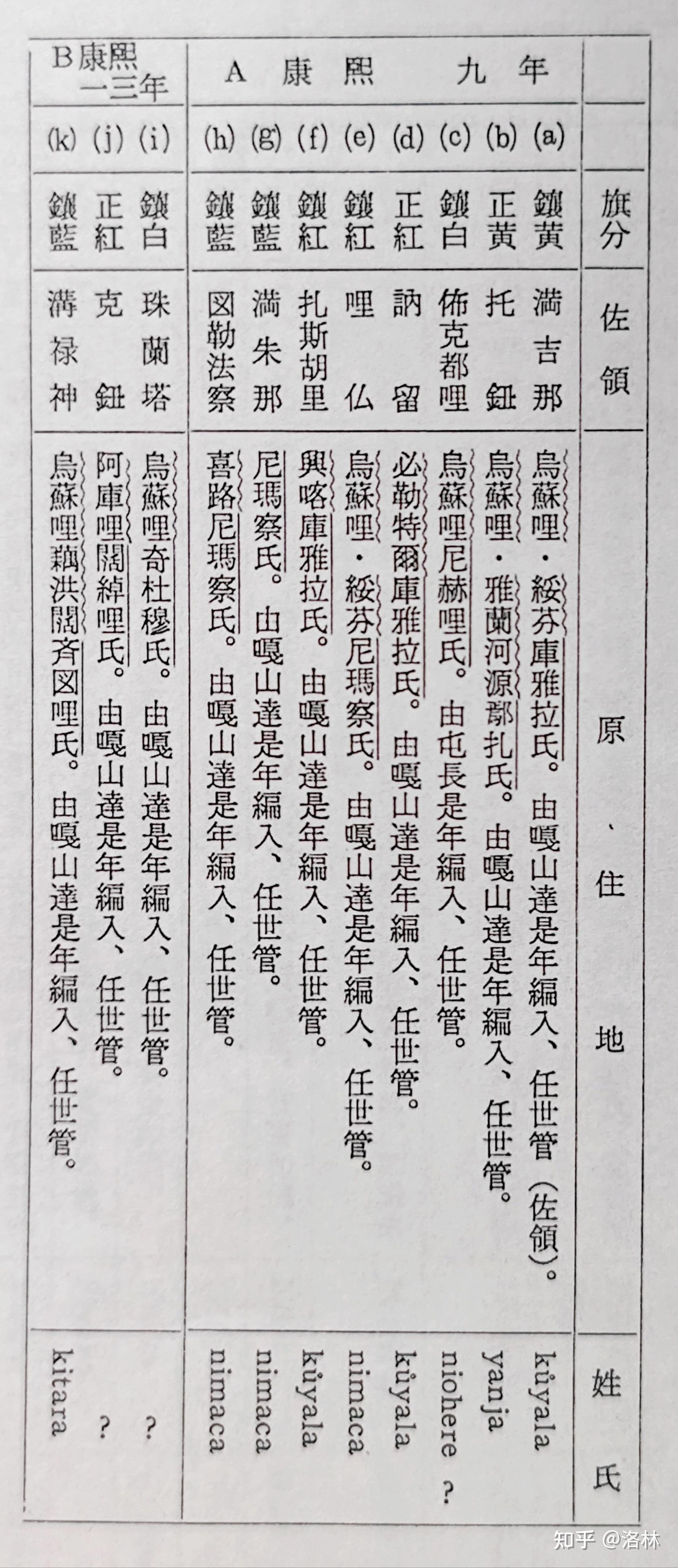

例如说,加哈禅事件后皇太极对库尔喀人的处置见下表,总计一千七百多人中,只有四十几个壮丁、八十来个家属被迁往辽东内地,剩下绝大部分人口都被留置在附近的鄢朱屯(也春),让他们上贡毛皮。同样,在北方的兴凯湖 乌苏里江流域等还残存一些土著,将会在未来应对三藩与哥萨克时与库尔喀一同被编为新满洲。总之,“徙民”和“边民”的交织带来的是16世纪末到18世纪中东北亚复杂民族迁徙与再生运动,不能简单的视为造就无人区等

对于各地边民管控不断加强、内迁入旗,以及把势力扩张到黑龙江下游、收纳新的边民,是顺治-康熙间应对俄国哥萨克的结果。

从黑龙江中游,到乌苏里江流域、松花江下游、兴凯湖与滨海边疆区南部地区的虎尔哈人、库尔喀人被纳入边民制度,又逐渐成为新满洲编为八旗,库尔喀人驻守宁古塔 吉林乌拉等,最终集中于珲春周边,具体过程参见松浦茂 清朝のアムール政策と少数民族 第三部。总之,到了康熙末年到雍正时代,原住民被编入八旗,原有的边民社会事实上消亡,也促成了其故地新一轮的民族更替。带有独特文化与方言的原住民们被编入旗与旧满洲接触,也给当地满洲社会带去了异质色彩

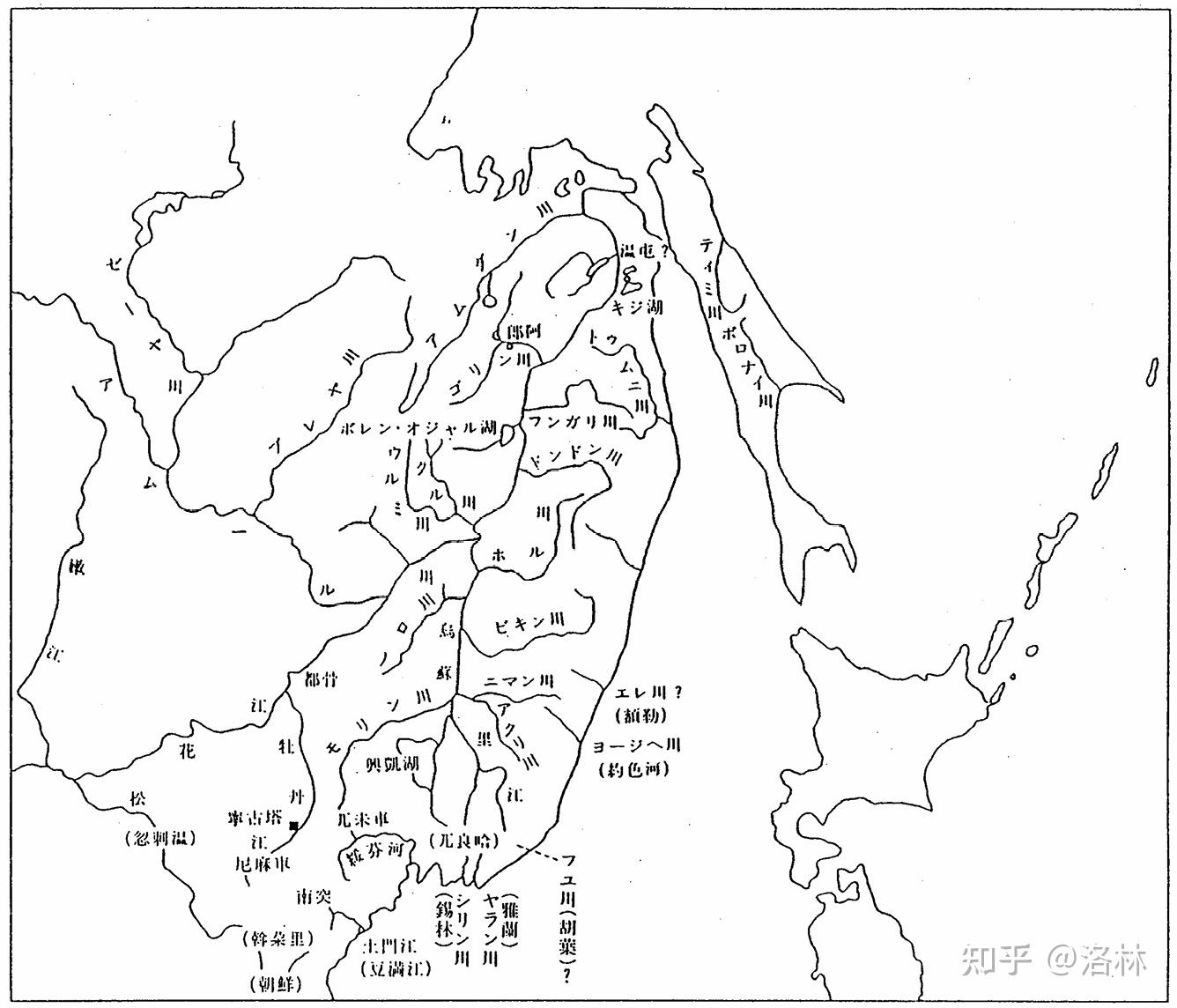

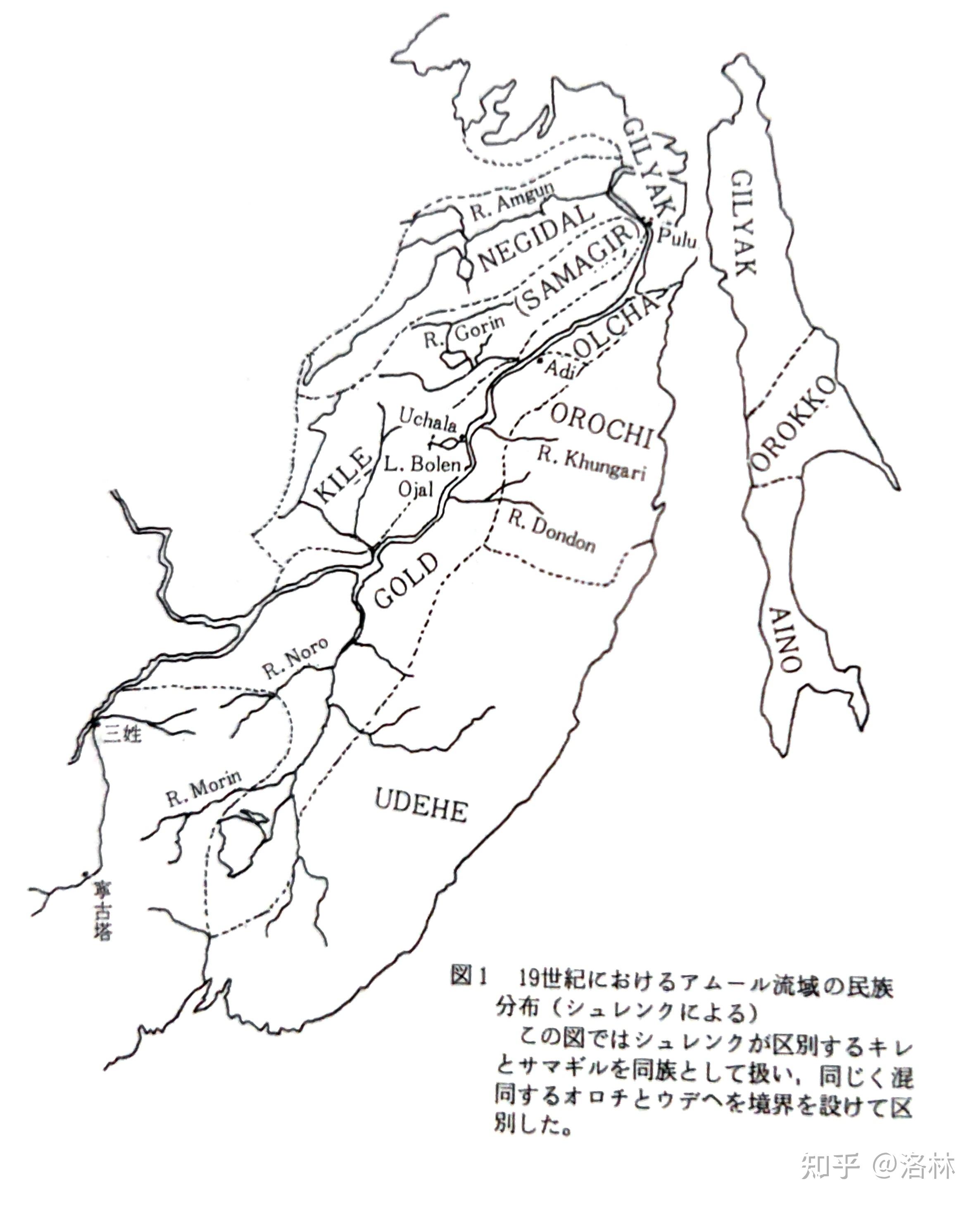

珲春河处成为了满洲社会,占有锡霍特山地直到海参崴的则是乌德盖人,一般认为,其与奥罗奇人的祖先在清被称为恰喀拉人。下图为增井宽也根据19世纪五十年代考察黑龙江流域的俄国民族学家利奥波德·冯·施伦克绘制的民族分布图改动而成(原图因乌德盖人当时未被识别为独立民族,只标了奥罗奇Orochi)

5.

以我个人所见,国内谈及库尔喀,全部接受满洲源流考中“库雅喇,即库尔喀之别名”的说法,认为清代的库雅喇佐领,以及构成珲春社会的库雅喇新满洲的源流就是明末的库尔喀部。

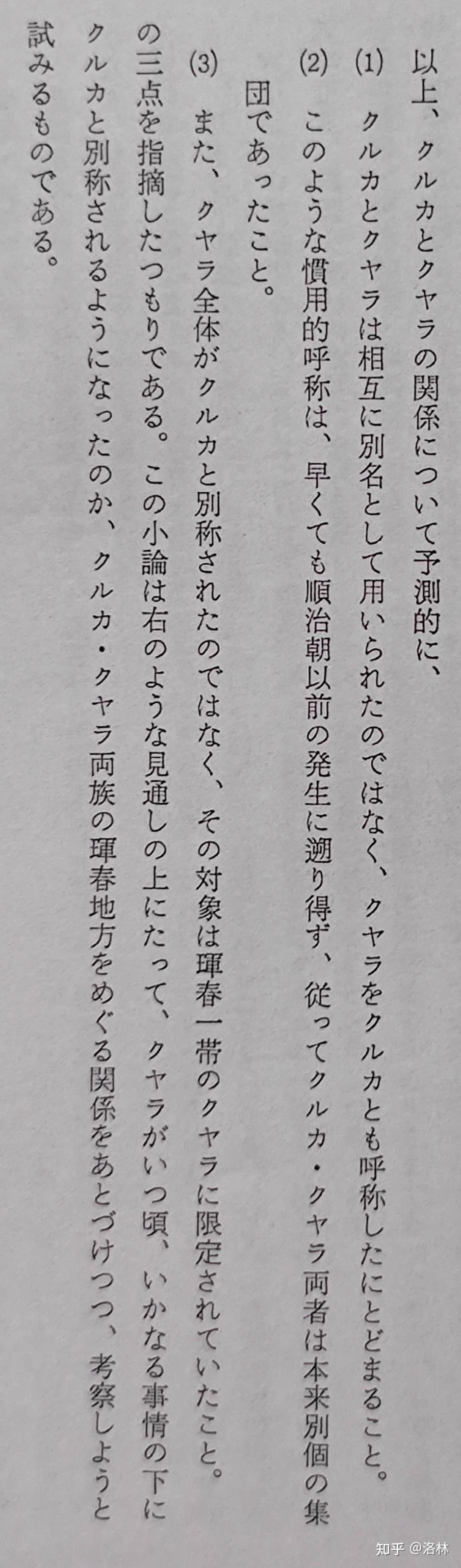

但是,增井宽也则在 クルカKurkaとクヤラKuyala--清代琿春地方の少数民族 一文中对此表示强烈的怀疑,他在经过种种的爬疏后,认为库雅喇与库尔喀实为根本不同的集团,库雅喇=库尔喀别称的说法直到顺治时被迁徙后才成立,而且也仅限被迁到珲春与库尔喀杂居的部分

他认为这种构成的二元异质性也被朝鲜人注意到,朝鲜观察家们记录的“清人部落”就是库尔喀人,“于知介”则是库雅喇人

从康熙年间编成的库雅喇佐领来源来看,其原籍分布于滨海边疆区南部,而不是如已安置下的库尔喀那样仅在海岸周边。库雅喇满洲的原籍,主要在窝集部的雅兰 那木都鲁 绥芬三路

(有的中国人也注意到这一点,于是在主张库雅喇=库尔喀=瓦尔喀下,认为库雅喇人分布从吉林省吉林市、黑龙江省牡丹江市以东 直抵珲春市所在的图们江流域及其南与朝鲜接界的沿海地区)

增井的意思是,所谓的库雅喇人其实是窝集部的后继者,努尔哈赤时期,大部分窝集人都被掳走编入八旗,残余人口留在乌苏里江到绥芬河的各地与清形成贡纳关系,以其中氏族库雅喇而被清朝称呼为库雅喇人,他们在顺治康熙间陆续迁入珲春与库尔喀杂居,库雅喇也逐渐成为库尔喀别称