这个回答下面,比较主流的说法有1966年论与澳门人口稀少论,但这两种说法似都不能成立。

若是一二三事件以后,亲北势力已经在澳门一手遮天,1976年立法会选举以后,第一届立法会又怎么会被土生葡人所主导呢?若是论人口稀少,为何1950年代~1960年代间的琉球列岛人口未逾百万,一样也是全岛性罢工罢课的群众亢议运动不断发生,把驻琉美军都闹得不得安生呢?

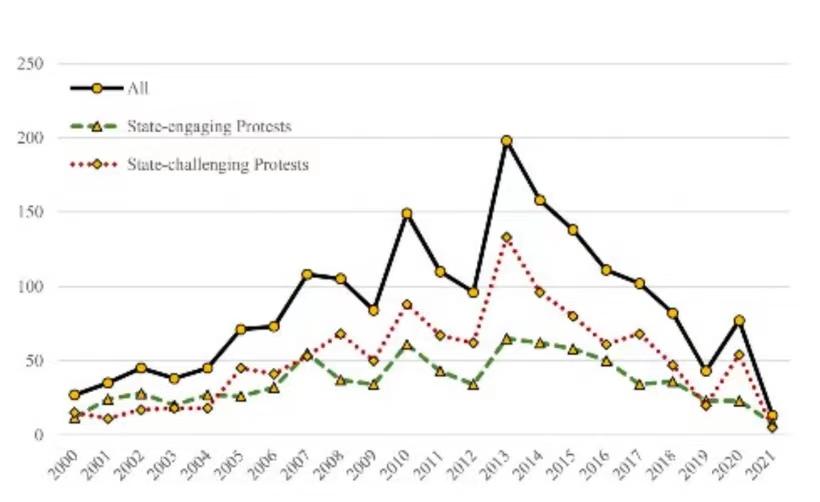

而且,澳门实际上也没有众人想象的那么平静。2014年鬼岛、香江相继爆发大规模运动时,澳门也发生了声势浩大的反离保运动(5月)与赌场工运(6~10月),证明了澳门出现大规模社会运动的可能性。根据澳门政府统计,14~17年间的集会犹行多达2029次,其中不乏冲击Legco、毁损景车、占领马路的激进行为。此外,与香江硕果仅存的一名中间派议员类似,如今的澳门Legco也依然存在着一名老牌反对派议员(高天赐)①。

我们不应该忘记,被视作澳门安定一大因素的「政府发钱」——即「现金分享计划」,本身就是受2007年五一犹行中的景民冲突、鸣枪事件冲击而产生的。上述的反离保运动爆发以后,时任长官崔世安也在他的最后一年任期,为现金分享加码。

不可否认,澳门存在着一些使其「平和许多」的因素,包括澳门政府早已在2009年通过了国庵立法、澳门市民长期的政治冷漠态度、澳门人均GDP位居世界前列等等。不过,在内地被视为香江矛盾主因的贫富差距,在澳门也并非不存在。

澳门学者及文化评论人李展鹏在自己的著作中论及2007年五一事件时,指出作为犹行路线的新马路,实际上是「掺杂了澳门的不同阶层:赌场富豪、政府人员、跨国企业、本地小企业、老百姓、流莺。随著澳门的贫富悬殊日益严重,那一头的新葡京跟另一头的旧国际酒店的经济差距与心理距离亦越来越远。团体想走的路线从最底层的北区,走过草根的旧城区,再直接进入饶富阶级意味的新马路,并在权力的中心议事亭式潍陈情。」然而:

运用这种空间分析法,景方提供的路线便完全代表了另一种社会阶层。从美副将开始,到士多纽拜斯及水坑尾等,都是中产阶级及小康之家的区域。在那里,不见民间疾苦,不见萧条景象,无论是宁静的士多纽拜斯或热闹的水坑尾,这一片城市空间并不是属于草根与社会弱势的。因为路线争拗,犹行队伍不顾景方安排,坚持往新马路方向进发,结果发生冲突,景员向天开枪示警,有路人误中流弹受伤,事件震动整个澳门。

事后回顾,犹行队伍在路线上的坚持其实并非必要,社会对此也意见分歧。然而,整场犹行却有一个可堪玩味的象征意义:犹行人士最终没有走到市中心区,他们在提督马路就被景方阻止,而那里正是一个比较草根的空间。澳门人对沙梨头的可能习以为常,但是,且看香江人如何看这一区:「五一冲突的沙梨头就像五、六十年前的西环海旁,与内河对面珠海的高楼相比令人心酸。这种破落现已成为病毒,蔓延到所有非游客点。」……

那么,这种日益扩大的贫富差距危机,却为何没有造成澳门的政治危机呢?问题既然来自于阶层,也要回到阶层的视角来考量。

众所周知,隔壁两地的反对派政治运动,是以当地的中产阶级为主体的。在隔海对望的现代都市里,反对运动的领导层本身就是中产阶层,而历年的选举调查也证明,中产阶层市民才是反对运动的主要支持阶层,其支持度超越了工人阶级与基层市民。

与此同时,澳门的中产市民社会又呈现出如何的景色呢?首先,与隔壁在回归后即遭到亚洲金融危机冲击、经济陷入一段时间的萧条不同;澳门社会在回归前,中产市民已对葡澳政府的施政表现出了明显的不满,回归后则达到了治安情况好转、经济迅速恢复的局面,这种澳门政府的绩效合法性自然维持了中产市民的政治稳定与忠诚。而得益于经济增长与庞大的博彩税收,澳门政府也有能力提供更多的「好处」,如公共财与税收减免。用通俗的话来说,澳门政府在建立施政合法性上「开了个好头」,而非如同隔壁一样,长期陷入迷航之中。

澳门市民社会长期具有害怕抗争、视政府为「父母官」的「臣属性文化」,很晚才发生变化。隔壁的中产市民社会受1980~1990年代一系列充满张力的政治事件所刺激,才有了摆脱华人政治冷感的「家庭主义」、在政治上走向全面活化的潜力,而葡澳政府则没有做出这种激进的改革。另一方面,2000年代初赌权开放后的赌场业快速发展,也深刻地改变了澳门的社会结构。有2014年的分析指出,在赌场资本主义驱动的经济增长之中,催生的一批「新中产阶级」,其主要特征是:渴望赌场业经济与社会稳定,在政治上较为保守,却只是有少数派的中产阶级呼吁加速当地的政制改革。比如从2013年选举、2017年选举等数次Legco选举来看,议会第一大、第二大势力的宝座属于亲北传统社团,以及商界政党(即资本家组建的政党)、同乡会政党,反对派阵营则长期在边缘挣扎求存。某种意义上,可以将澳门理解成六七暴动没有失败、回归后资本家直接参与政治更为积极的香江。

更重要的是,澳门的中产阶级实际上是依附于澳门政府与赌场业的雇佣。学者楊鳴宇就此指出:

此外,葡澳时期的澳门作为一个「社团社会」,长期由亲北的、华人精英领导各种传统社团(工联、街坊会等)充当民间利益代表、向民间提供社会服务。这些亲北社团主宰了华人民间社会与葡萄牙殖民政府之间的互动、反馈关系,进而产生社团主宰的「民间政府」②与殖民政府的二重政治。在这样的一种社会结构之下,大众的利益与呼声由各个领域的亲北社团,对政府参与仲介即可。这些亲北的社团在1966年一二三事件后走向巅峰,而隔壁港口的类似物——亲北左派阵营,则在第二年的六七暴动后影响力严重下滑。尽管传统亲北社团的影响力近年来有所式微,这种近似法团主义的结构还是不可避免地削弱了中产阶级参与政治行动的意欲。此外,当地长期缺乏支持反对派阵营的大型新闻机构,也使反对运动失去了形成社会回声的场所。

最后,动员隔岸两地之中产阶级参与政治运动的最重要因素,始终是本土认同,即身为「○○人」、为此要建立/捍卫「○○人」的政治。香江形成这种本土认同的关键转折点是在1960~1980年代经济快速发展时期,各种本土市民文化大爆发之余,将自我的认同建立在「自己人」同内地人的对比之上,想象自己是一个别有一天地的独立社会共同体;与此同时,当时的澳门则缺乏如此强劲的经济增长与本土文化爆发期,使其本土认同更为晚熟,要到2000~2010年代才初现峥嵘,而非如同隔岸两地一样,已经有着深厚的文化政治土壤。

值得一提的是,这种身份认同的浮现,甚至会以2010年代的数次港澳网路骂战体现出来。上文已有提及的李展鹏,如此描绘这种本土意识:

澳门的本土意识的危机就在这里:我们对谁是澳门人、什么是澳门文化划下了重重限制。对于大陆外劳,我们带著不忿加歧视,因为「他们是来抢饭碗的」;对于东南亚移工,我们更是抗拒加厌恶,因为「他们占用公共空间,不卫生又吵嘈」;对于外资,我们也没几分好感,因为「他们只是来赚钱的」;对于游客,我们也不太欢迎,因为「游客逼爆澳门,令澳门快陆沉」。

不过,截止2010年代为止,这种本土意识也比它在对岸的孪生兄弟来的温和许多,只体现在针对下环街市、灯塔景观的几次保育运动上。而且,随着这种「我城」心态的高涨而前行的反对运动,也在2014年达到最高点以后,遭到澳门政府的加强监管与压缩空间,逐渐陷入低落时期之中。若以两地全面DQ事件前后发生的2016/2017年Legco选举与2021年legco选举相比,对比香江地区直选重挫28%,澳门的总体投票率也只是下降了15%,这个数目或许体现出两地反对派群众的数目。

而且,根据鄺英豪教授的分析,这里有一个相当玩味的事实存在:与隔壁不同,对澳门本土认同越强的人,会越倾向于通过亢议寻求澳门政府帮助,反而是对桃花石认同越强的人,越会积极地参与不满澳门政府而发起的亢议。与隔壁对本港认同越强,越容易参与不满政府的亢议相反,澳门是对桃花石认同越强,越容易参与不满政府的亢议活动,这或许暗示了当地爱国主义土壤对政治想象的框架性影响,即一种充满张力与限制的信任心框架。

另一方面,宰制两地社会的阶层同样是当地的大资产阶级。不过,不同于香江大资产阶级与北方宏观因素「紧张而不稳定的同盟关系」(这一点在2012年CE选举中鲜明地体现出来),澳门当地的这种关系更接近于明确的上下级关系。不过,关于这一点,笔者就不在这个平台去详细点明了。

最后,澳门的工人阶级也并非一直在亲北社团下保持沉默。如果说隔壁出现了中产阶级与工人阶级的反对同盟,那么在澳门,两个阶级也在反外劳的议题上,存在激烈的共识。不但澳门中产阶级的身份保障来自于对外劳的限制,而且1988年后的劳工运动,也大多诞生在这个反外劳的动员框架之中。而且,澳门的限制比隔壁来的更加严厉,当地工人不但与香江工人一样没有集体谈判权,甚至无法以工会名义向政府注册自己团体,原因是澳门是两岸四地唯一一个没有工会相关法律条例的地方。

劳工力量的喷涌而出,首先应归功于传统社团的逐渐失能。回归前后,负责代表劳工利益的传统社团,也是当时澳门唯一的工会联合组织——「工联」在北方宏观因素的要求下,却顾忌于本地资产阶级的管治联盟关系,无法全力投入到劳工抗争之中,使其自己在劳工领域中的影响力逐渐衰退。我们从2001~2013年的第二届立法会到第五届立法会选举之中,工联的直接选举得票数持续低迷之中,就可以看到工联社会认受性的下降。

在这样的情况下,澳门劳工的经济行动开始不断爆发而出。2000年5月~7月,来自建筑业、制造业的失业工人发动请愿行动,要求澳门政府「打击非法劳工、减少失业率、废除外劳政策」,冲击政府总部,导致景方出动水炮车、催泪弹,造成「三十年来最严重的景民冲突事件」;2001年,又出现号称「回归后最大劳资纠纷」的「澳博」劳资纠纷,延烧达两年之久;2002年开始,各大工会开始举行五一节犹行,成为每年展示社会不满的一大舞台……尽管澳门政府承诺限制外劳政策、努力安抚工人的情绪,但工人抗争的浪潮持续激荡下去。

2002年赌权开放、2003年开放自由行以后,澳门经济快速回升,与此同时澳门建筑业劳工却因为外劳的恶性竞争而沦为经济发展的牺牲者,结果「反对输入外劳」、「打击非法黑工」的呼声再度高涨起来。再加上2006年的欧文龙贪污案震动澳门社会,使社会矛盾进一步凸显。2006年的五一节犹行因犹行路线触发景民冲突,最终500个璟坐工人遭到驱逐;2007年的五一节犹行则出现了景方向天连开五枪驱散亢议人群,结果误伤路人的事件。而2008年金融危机以后,又出现了一波失业劳工抗争,使澳门劳工抗争的爆发似乎越发频繁。

不过,不同于香江的反对派工人运动,澳门的劳工抗争很少聚焦在提高最低工资等制度性诉求上,反而使议题呈现出支离破碎的繁琐样态,工人抗争的共识似乎只有限制外劳、打击黑工。与此同时,澳门政府一系列高明的策略也消解了工运的力量:

正式制度上,低门槛与有利小党当选的直接与间接选举制度吸引劳工争相进入体制,放弃街头抗争;非正式制度方面,得益于天文数字般的博彩税收,当权者利用对民间社团的各种财政资助,逐渐豢养体制外的劳工力量,后者则在竞逐政府资源的情况下持续分裂。造成回归后抗争频繁,但相对温和、低动员力与议题支离破碎的澳门工运。

——廖志輝,2018年

尽管21世纪到来之际,独立于工联的新兴工人组织如雨后春笋相继诞生,但这些独立组织却因积极参与legco选举,一方面因选举而转入活动沉寂之中,一方面加速了新兴工人力量的分裂,使工运山头林立。此外,随着劳工局对民间社团不断增加的资助幅度,自主工会逐渐陷入不得不过度依赖政府补助的境地之中,为竞逐政府资源而陷入分裂之中。正如一名工会营运者所坦言,工会的活动费用「主要是靠劳工局,会费是补不到的」。有工人组织如「工人自救会」因发展迅速而得到政府巨额资助,结果就惹来了其他劳工组织的非议。此外,为了获得政府更多的补助,自主工会们纷纷提出各种民生议题、「建立品牌」以提高社会曝光率,反而导致议题的支离破碎化。结果自主工会诞生逾十年,他们本该最关心的外劳问题却不断严重化。

当来自基层的自主工运陷入低潮之时,被视作「劳工贵族」的博彩业员工却举起了抗争的火炬。随着赌场企业的赌博收入达到顶峰,博彩业员工也开始就禁烟、反对输入外劳荷官等议题争取自己的权益,为此不惜采用抗争的手段,甚至开始组建自己的非建制工人组织——主要由荷官与监场等前线员工构成的「博彩最前线」,就是在这样的背景下,于2012年9月诞生的。而这个组织也先后在2013年10月、2014年3月发起两次数千人规模的犹行。

2014年6~9月间,「博彩最前线」(博前)组织了博彩工运的最高潮一刻。7月17日博前代表向博彩监察局局长展示一份五千名金沙员工联署的请愿信,促请解决员工福利问题,「博前」理事长表示公司不回应诉求将发起罢工;六天后,他们因不满资方冷淡的回应程度,而组织了环绕金沙赌场的两千人犹行。随着工运诉求进一步扩大,「银河」的员工也开始参与其中,而工联旗下的博彩工会协调乏力,无法阻止8月初千名员工参与犹行,反被员工控诉「工联无耻」、分化员工团结。资方迅速以行政手段行动起来,压制工运参与人数,致使8月7日的集会后,「博前」被迫搁置罢工计划。

罢工失败后第二天,面对工运的焦灼局面,「博前」决定开展六大博彩企业的员工联署行动,五天间联署人数已激增至六千人。在这次联署行动中十分活跃的澳博员工,开始行动起来。8月14日,数百名员工向资方递交请愿信,要求公司正视员工薪酬、晋升制度等问题,交涉期间员工人数快速增加到过千人,高呼口号的澳博员工将办公大楼赛得水泄不通。对此,「博前」理事长遂预告之后的进一步工人行动,而崔世安也保证连任后,将在任内保证不输入外傭庄荷。19日,在澳博高层没有回应员工诉求的情况下,1000多名员工冒雨在澳博旗下最大赌场新葡京举行集会,即便在组织者宣布集会结束后,千名员工依然自发围绕新葡京犹行,促使赌场工运进入最高点。8月25日,上千名赌场员工在「博前」的号召下,在炎炎烈日下举行「全澳博企员工联合申诉大犹行」,不断高呼「严禁外劳、保我职位」、「全面禁烟、勿再拖延」的口号。犹行过后,依然是在「博前」的组织下,数百名澳博员工参与了集体怠工、变相罢工的行动。9月13日,700多名澳博员工自行发起围绕赌场的犹行。

眼见罢工即将延烧到大量内地旅客来澳的十一假期,澳门政府断然以法律行动控告工运组织者,导致工运遭遇严重打击。再加上来自各方的分化、经济大环境的不利因素,以及工运参与者围绕着对隔壁大规模运动的评价,工运的团结力量出现严重分裂,博彩业工人的整体参与意欲受到很大影响。随着社会舆论方向、媒体关注方向转移到隔壁的大规模群众运动,这场工运失去内外的动员力量。最终,为时四个月左右的博彩工运落下帷幕。

尽管此后博彩业工运依然保持了一定量的抗争,而在官方登记的博彩业劳工组织也增加了一倍左右,但「博前」的影响力在工运后一到两年内已经逐渐消亡,成为「形同虚设的组织」。而劳工抗争风潮也自2014年以后开始回落,并转向温和的抗争方式,比如从「博前」分裂而出的「新博彩员工协进会」就致力于通过自身与议员、资方高层的关系来争取员工福利。2017年Legco选举中,尽管代表赌场资方的两支组别得票数分别下降3.5%、1.5%,但首个由业界劳工组成的参选界别「博彩员工最前线」,也只不过是获得2%的得票数而已。

总的来说,敌视外劳的「反外劳」工运总框架,总是导致最受压迫的外劳被分化出工运的动员者以外,而正如「瘦田无人耕,耕开有人争」这句谚语所形容的一样,组织发生分化的力量在工运内部一直存在,影响了工人的团结性。再加上政府的安抚手段,工人斗争一直缺乏走向全面活化的契机。

与此相比,对岸港口的工人阶级与基层青年长期扮演了反对派动员的重要力量。在坚定亲北的大资产阶级社会掌控力强大、作为反对运动中坚的中产阶级缺乏意欲、反对运动的基层支持者力不从心的情况下,澳门自然来的更加「平和」。

我们都知道,很多时候,问题不在于没有矛盾,而在于这些矛盾如何被掩盖、削弱、转化与消解。

①高天赐所属的政团「新希望」还在2021年Legco选举之中增加了一个议席(谢誓宏),而实际上与狄○○生态位相似的中间派政团(传新澳门协会),也有林宇滔一人当选。

②这些传统社团曾扮演着澳葡政府与华人社会的中介角色。由于澳葡政府不像隔岸的英殖政府在1970年代允许中英文具有同等法律地位,而是一直采用葡萄牙语为官方语言,华人与葡澳政府打交道必须要会葡萄牙语。故而,传统社团长期帮华人代为向葡澳政府申请身份证明、税务、进出口管制业务,以获得殖民政府批出的批准文书。另一方面,传统社员还可以出具获大陆认可的身份证,比如中华总商会曾有权为澳门华人运棺回国安葬出具证明书,如此一来灵枢才可以出入拱北海关。

参考文献:

『勞工貴族的反抗:澳門博彩業工運的研究』(廖志輝)

『從比較政治角度 理解澳門的政體穩定』(楊鳴宇)

『澳門中產階級的社會特徵與研究思路澳門中產階級的社會特徵與研究思路』(何曼盈)

『澳門公民社會發展觀察』(梁佳俊)

『從2009-2013年的社會運動看回歸後澳門公民社會的發展』(蔡永君)

『澳門的政黨政治和民王發展的局限』(伍成昌)

『從理性選擇理論評澳門第七屆Legco直選結果』(史超宇、陳建新)

『政治文化與投票行為——以2021年澳門Legco選舉為例』(鄺錦均)

『澳門政治發展的遞嬗:以2013澳門Legco選舉為例』(董致麟)

『傳統社團對澳門政治發展的影響——以澳門街坊會聯合總會為例』(羅穎森)

『權力、賭場與社會:澳門賭場業之監管資本主義分析』(崔子釗)

『「國族認同」與歷史教育政策之關係:以澳門為例的分析研究』(劉嘉恆)