这题我会:

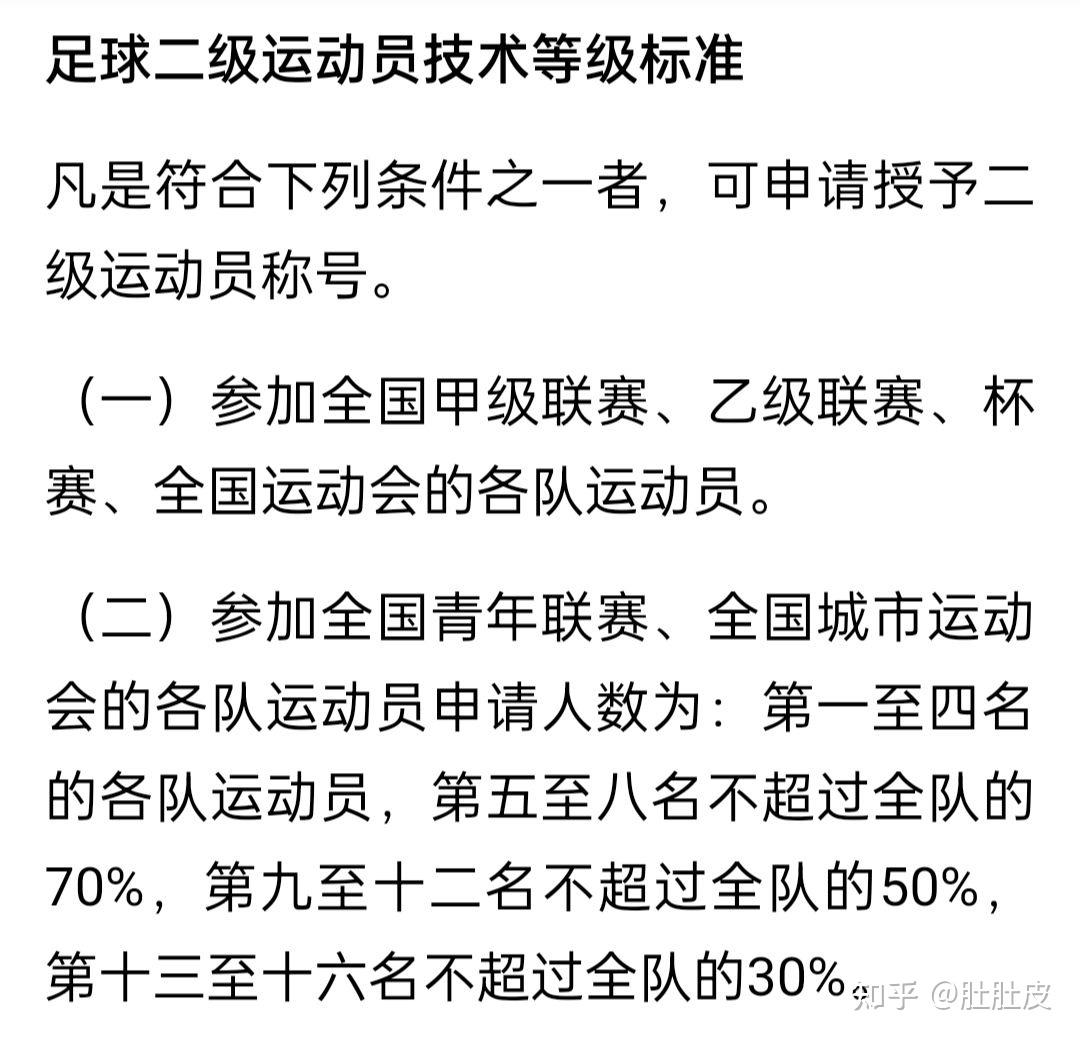

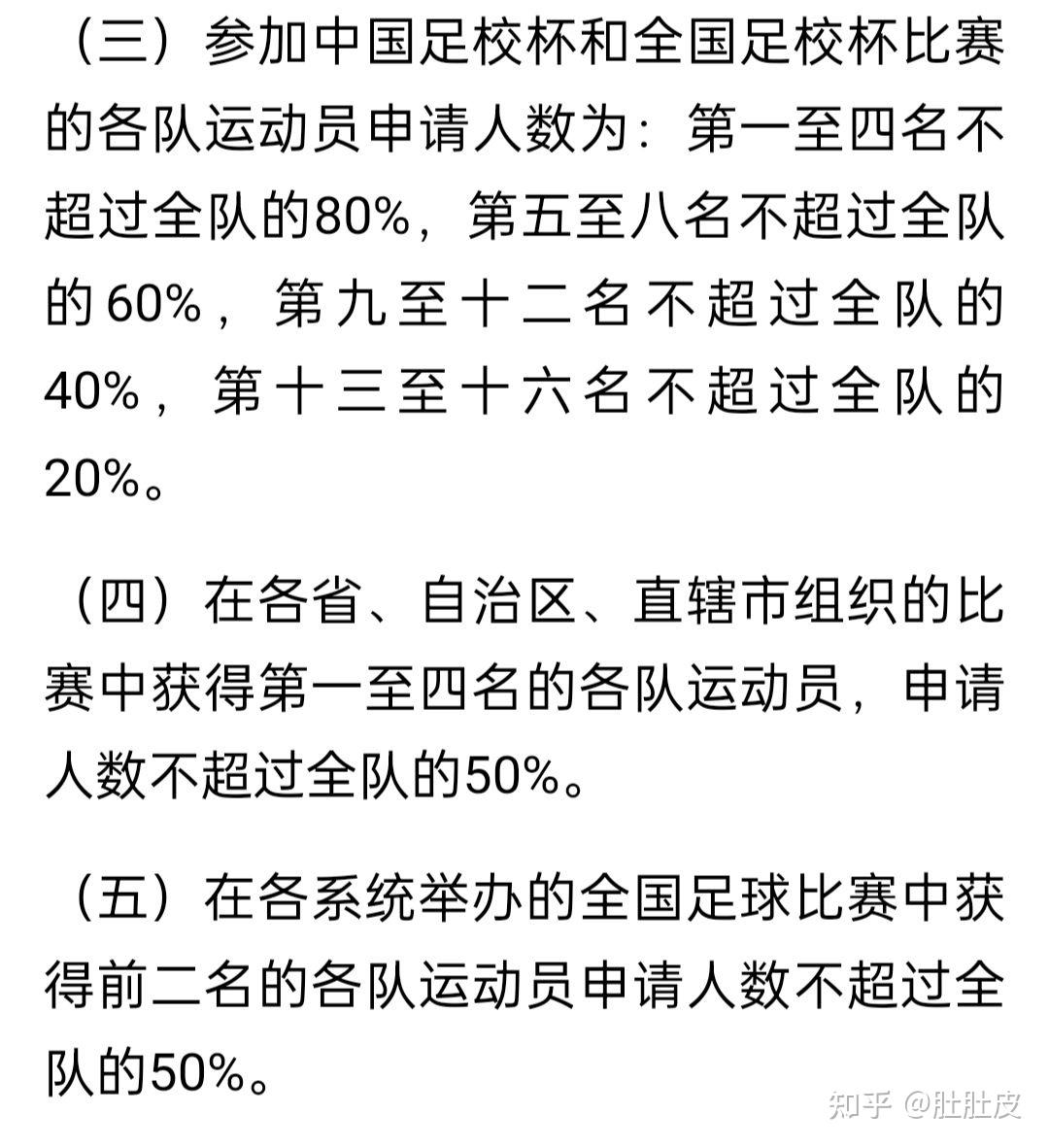

关键信息:冠军队成员不少会获得二级运动员 称号,后面升学啥的能带来不少好处。我们来看看足球评选二级运动员规则。

难道不应该细化标准,依照球员上场有效比赛时间结合球队成绩来评定么?这样的规则妥妥的留下巨大的暗箱操作空间。不是说成绩不重要,前几名主力大腿球员究竟比冠军酱油球员差哪儿了?不会来事,不会给教练及领队送钱,你觉得这职称等级能落到你头上么?

另外这种以省,自治区,直辖市为等级组织的比赛本事就有很大的问题。足球是看比赛质量的,国际足联已经有很详细的评判联赛水平的评分标准,无论跑动距离,传接球质量啥的。组织一帮人搞菜鸡互啄水平的比赛有什么意义?必须还要结合整体比赛水平进行运动员等级的评定。广东省U15联赛水平肯定比宁夏U15水平不一样吧。

15岁啊,都还是孩子,我们能说这是孩子们的错么?我国这种青训时期就以成绩为导向的制度设计有很大问题。

我国这个青训该如何开展,足协应该好好思考。可以说现在国内青训就是一个字——乱。人人都知道青训重要,但是青训该怎么搞呢?

踢足球说来说去还是一门技术,技术就会涉及师徒关系,这种关系有利有弊。好处就是师傅会倾囊相授、呵护备至,并为徒弟找出路,当年张引的辽小虎,后来的根宝基地都是很成功的例子。坏处就是形成了固定的利益集团,这个社会有门阀、财阀,也的确有了球阀(不是说水管零件),他们上可以要挟俱乐部投资人、管理机构;下可以沆瀣一气,彼此掩护,相互捧臭脚,甚至盘踞在足球行政机构上,具体就不说了,懂的自然懂。

如果不采用这种师徒结构的传帮带,所谓的足球训练营、青训机构、足球学校、俱乐部梯队等,教练成了决定孩子们未来的关键一环,谁上谁不上,谁打主力谁替补,都是教练一句话,然后就有了层层送钱,甚至要求孩子母亲陪睡的丑闻。现在越踢越烂,根子就在这儿。

做好足球蛋糕的分配制度,让从业者从上至下都有获得感,让真正的付出者获得回报。有些基层教练辛苦带出一个好苗子,可能很快被更大的训练机构和俱乐部挖走,摘桃子的事情屡见不鲜,各种机构彼此争利,家长也无所适从,在吵吵闹闹中,一个苗子可能就这样毁了。一个小学阶段的青训教练,要说服一个有潜力的孩子和孩子家长,让其从事职业足球的道路需要做大量的工作,这种工作并不比后期训练孩子成才的难度低。

顶层设计才是足协应该做的事情,而不是天天插手具体的比赛业务。

现在进入了互联网时代,青训体系建设还是需要有点互联网思维。目前足球教练员职称等级还停留在混资历混年限上培训课这种极其落后的评选体系下,去上几节足协的课,上几节亚足联的课,你足协就没有个成功经验,上你的课有锤子用啊,教练就靠上课获得教练员证书和职称,指望他们当伯乐那真是见鬼了。在目前经济快速发展,没有太多资源倾注到足球领域的大环境下,建设全国球员和青训教练甚至学校足球老师数据库,球员及师从的教练均在数据库备案,最后根据球员在不同的等级联赛出场时间,倒算出该球员整个青训阶段,所师从教练及助理教练的师从年限,进行积分累积,作为该教练的晋升依据。这样的设计,完全可以让基层教练有盼头,会积极挖掘有潜力的好苗子,并在自己遇到瓶颈后有积极向更有水平的教练推荐的动力。并且教练会跟踪球员一辈子的职业发展路径,并在球员遭受到不公正待遇的时候积极为其寻找出路。建设出球员发展好教练才能发展好的奖励机制。形成青训体系的健康发展。

打个比方,如果一个球员在五大联赛上场时间达到50个小时,那么曾经带过他五年的青训教练可以晋升二个级别的职称,并在退休前每月都可以从中国足协青训基金额外获得3000元津贴。你看青训教练是不是玩命找苗子动脑筋。该球员会与教练形成很紧密的利益共同体,球员也会把最新的训练理念及方式方法反馈回青训教练。

现在还在迷信什么足坛名宿,青训大咖就只会让足球发展原地打转转。国内青训搞来搞去就是这帮教练员。你青训教练员有本事没有本事靠结果说话,无论白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫。民间草根教练员你觉得你有本事也可以参与进来,自己看书看资料也行,自费去西甲英超学习两年先进足球青训方法也可以,无非就是从最低级别教练员开始奋斗。

仅仅打击李铁及其党羽,就算还有最后还有老虎也丝毫动摇不了国内足坛的生态。这种以老乡、师兄弟、师徒、同学等各种纽带盘根错节在国内足坛的这帮人,依然换汤不换药。不打破他们的话语权垄断地位,这次也不过又一次轮回。