卧推的发力,要注意的点太多一时半会讲不完,只能少量说几个重点

卧推的初步学会很简单,只要几分钟就可以了,但是精通则需要很多年;我们在线下卧推教学中,光是理论部分就至少要一整天,这不包括针对个人的调整部分。因为卧推要注意的点太多,没办法在一篇文章中全部写完,我只能讲几个我认为比较重要的、要注意的点来说。

第一,大重量训练应该关注的是整体,而不是执着于局部感受;一般过分关注局部会削减运动表现,但对一些安全性相关的局部细节也必须引起高度重视。

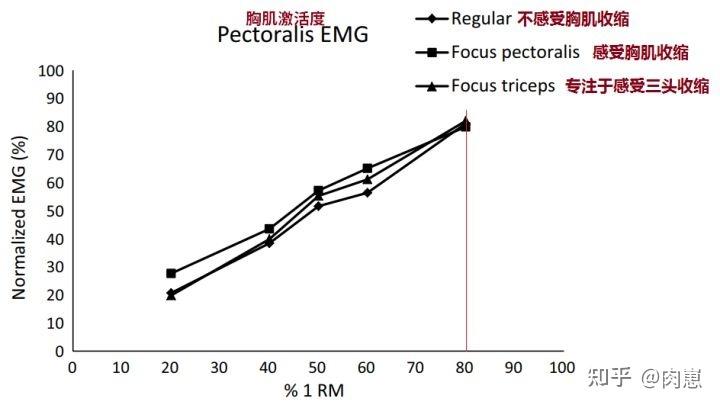

第二,中小重量刺激胸肌为目的训练,是否关注局部,其实意义也不大。适当关注局部和关注胸肌感受没什么坏处,不过已有大量的证据表明感受胸肌只在20-50次一组的轻重量下有一些不太大的作用,能提高约10-12%左右的肌肉激活度。

在我们常规的8-12次做组过程中,不管感受不关注胸肌,胸肌的激活度都是类似的,都达到了峰值(肌肉激活度不直接等同于增肌效果,但是在其他条件对等的情况下,更高的激活度往往意味着更好的增肌效果)。

这些我以前已经写过,就不赘述了:

第三,从安全的角度出发,一般建议使劲收紧肩胛骨。肩关节是人体活动范围最大、也最不稳定的关节之一,相对最容易受伤;向后收缩、并且收紧肩胛骨,理论上具有提高卧推安全性、减少肩关节受伤几率的作用。而且这也不只是理论推测,在康复医学的病例中,卧推时肩关节通常在不稳定的状态下受伤率显著增加。

第四,也就是今天要说的主题:卧推需要注意多肌肉的协同性和发力的时间问题。

我指导过许多训练者,包括教练、教练培训师、力量举参赛者等,同时我也指导过很多新手。根据我的个人经验,我发现新手和有经验的老手之间有2个明显的区别:

(1)全身肌肉的协同性上有明显区别。老手在做卧推等动作的时候,一般会收缩全身肌肉,向后紧缩肩胛骨,反弓起收紧整个身体,维持整体稳定,包括腿臀和背部也都会参与,让整个卧推处于一个非常稳定的『底座』上;而新手因为熟练度不够,往往只能关注到上肢;

(2)老手的发力一般比新手更集中、更早,特别是在下降达到预定深度之前。老手不管是做深蹲还是卧推,往往会在杠铃达到预定下降位置(比如深蹲的水平深度、卧推碰胸)之前,就开始预先发力了,在达到下降位置之后立刻迅速让杠铃转向;而新手往往发力是呈两段割裂式的,杠铃下降的时候发力较少,达到预定位置或者深度后再开始发力,所以他们在动作底部的停顿往往时间长一些,所耗费的体力和精力多一些。

力量举运动员和未经训练者

有趣的是,这两个点虽然是我的个人经验总结,但也有一些运动科学实验的支持。2015年有个研究[1]招募11个丹麦力量举运动员和11个未经训练者进行卧推研究,来区别他们的卧推发力。

这些力量举运动员在他们的体重级别中属于丹麦的国家级卧推精英,原文写的是the national Danish elite,他们至少有6年训练经验,年龄28.6±5.8岁,身高179.2±4.3 cm,体重102.4±16.5 kg,卧举中3RM 163.0±19.9 kg。

作为对照组,未经训练者们的年龄25.5±3.4岁,身高183.7±5.9 cm,体重79.9±10.2 kg,卧推中三次重复最大值(3RM)61.1±11.7kg。

注意,3RM一般是1RM的90-92%左右。

主动肌的发力区别:

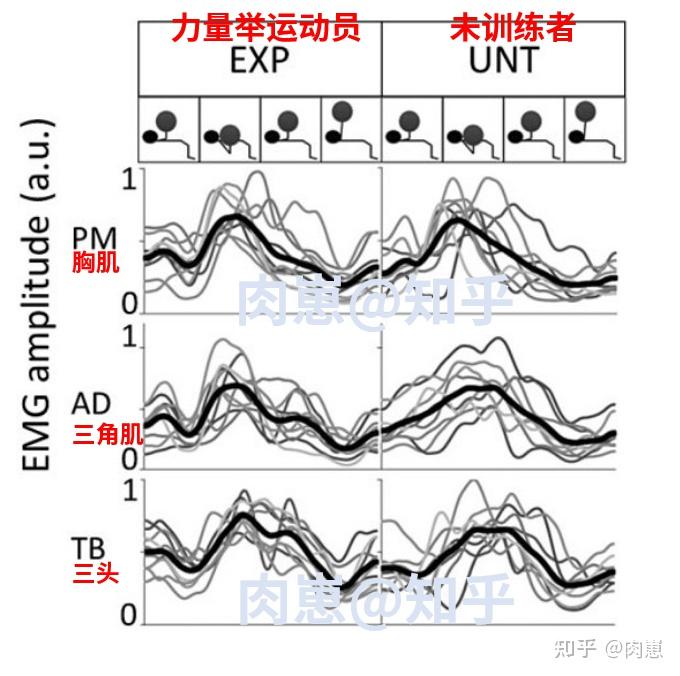

卧推的主力肌肉是胸肌、三头肌和三角肌前束。从图上大家能看到,在卧推比较困难的碰胸阶段(没说是最苦难),力量举运动员和训练者的胸肌发力是类似的,但在三角肌和三头上就不一样。

胸肌的发力比较类似,三角肌前束区别相对大一点。从图中我们看到,力量举运动员的三角肌激活度峰值发生在碰胸的阶段,而且峰值比未经训练者稍微高一点;未经训练者的三角肌前束活动峰值发生的位置稍微靠后,时间上稍微滞后一些。

肱三头肌的发力上也体现了类似区别,力量举运动员的三头肌发力在时间稍稍提前于普通人,而且峰值更高。

总体上看,这几个主动肌的发力上:

- 力量举运动员比未经训练的普通人的发力似乎更早一些、快一些;

- 力量举运动员比未经训练的普通人的发力峰值更高,更集中、更猛烈一些;

- 普通人的发力比力量举运动员杀稍微滞后一些、慢一些、迟疑一点,肌电活动的峰值更低一些,也更靠近碰胸之后的一段时间内。

辅助肌的发力区别:

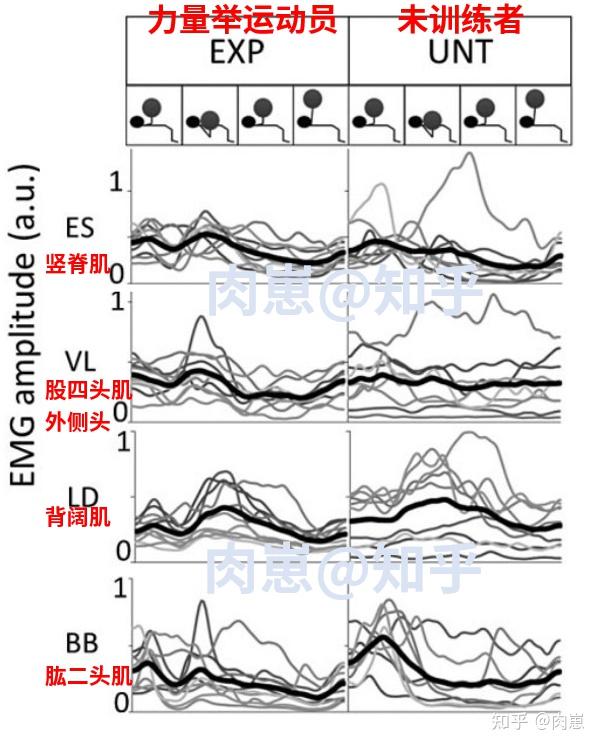

从竖脊肌的角度看,力量举运动员的竖脊肌活动峰值在比较困难的杠铃碰胸阶段,而未经训练者的竖脊肌活动峰值在杠铃下降阶段,这可能体现出力量举运动员在碰胸的时候更多使用躯干和背部力量来助推杠铃,是一种技术。

从股四头肌的角度看,力量举运动员的股四头肌明显在碰胸的时候有一个活动峰值,之后迅速下降;未经训练者的股四头肌活动似乎没有明显的峰值,相对来说他们的股四头肌激活要平缓和均匀一些,也就是说,力量举运动员会集中的爆发出一定的腿部肌肉力量来协助推起杠铃。

从背阔肌的角度看,力量举运动员的背阔肌活动峰值出现在离胸一个阶段内,也是出现了相对集中的波峰,而未经训练者的背阔肌活动相对平缓。

从肱二头肌的角度看,力量举运动员的肱二头肌活动整体较低,而未经训练者的肱二头肌活动明显更高。肱二头肌是卧推中的拮抗肌,它起到对抗肱三头肌、屈肘的作用。所以卧推中肱二头肌肌既发挥稳定作用,在某种程度上也是个拖油瓶,二头肌激活越高,三头被抵消掉的力(伸肘的扭矩)越多。

在我看来,肱二头肌的情况,一方面说明力量举运动员的神经肌肉协调和动作优化更好,减少了它的拮抗作用,变相增加了三头的神肘效率;另一方面说明力量举运动员的整体稳定性可能更好,未经训练者的稳定性可能较差。

这种稳定性的差异,可能是因为力量举运动员在卧推中有更好的整体协调性,更重视腿、臀和所谓的卧推底座(反弓起桥);这也从力量举运动员和未经训练者在腿(股四头肌)、背(竖脊肌)的肌肉活动差异可以体现。

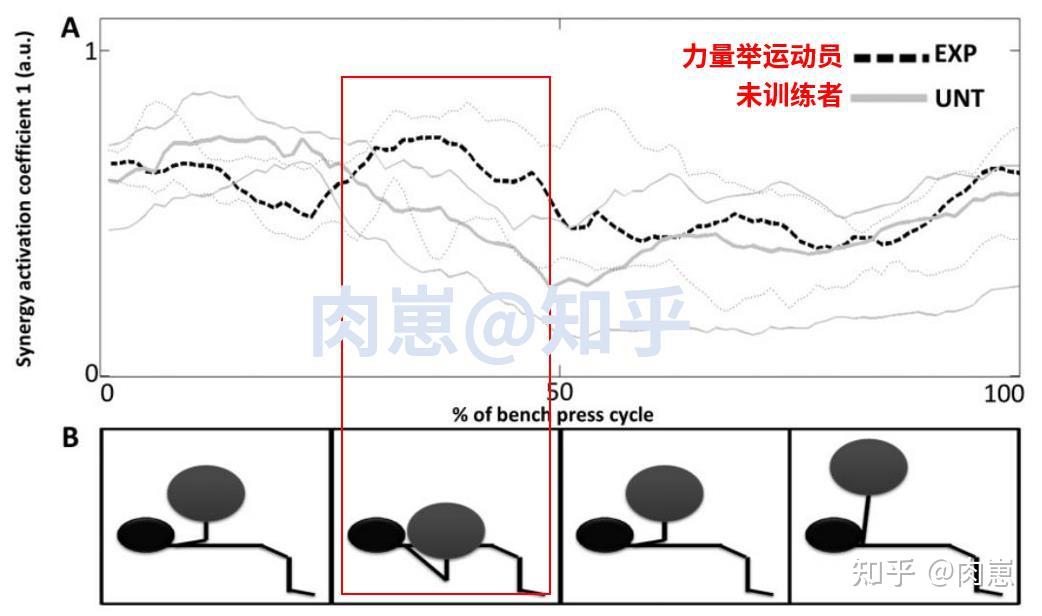

总的来说,力量举运动员(黑色虚线)和未经训练者(灰色粗线)的区别在于整体的协调性和肌肉发力模式、时间延迟方面有差别。如下图红框所示,在比较困难的卧推碰胸阶段,力量举运动员表现出了各个主动肌的激活度最大化,协调性最大化;而未经训练的普通人,在这一阶段的肌肉激活相对低一些,各个肌群,特别是那些维持身体稳定的腿背部肌肉的协同性更低。

总的来说,我们得到的启发是:

- 卧推要正确发力,需要关注的地方非常多,特别是一些关于安全性的细节务必高度重视;

- 要更好的卧推,应该考虑在杠铃碰胸或者更早的时候集中发力;

- 要更好的卧推,应该考虑总是使用和协调全身腿、臀、背在内的大肌群;

- 力量举高手通过长期训练产生了一定程度抑制拮抗肌(比如卧推中的二头)的能力,这相当于一种神经模式的优化,可以在现有单个肌肉体积和力量都不变的前提下,产生更大的合力,也是我们通过训练可以改进和学习的地方。

参考

- ^M. Kristiansen, P. Madeleine, E. A. Hansen, A. Samani.Inter-subject variability of muscle synergies during bench press in power lifters and untrained individuals.Scand J Med Sci Sports 2013