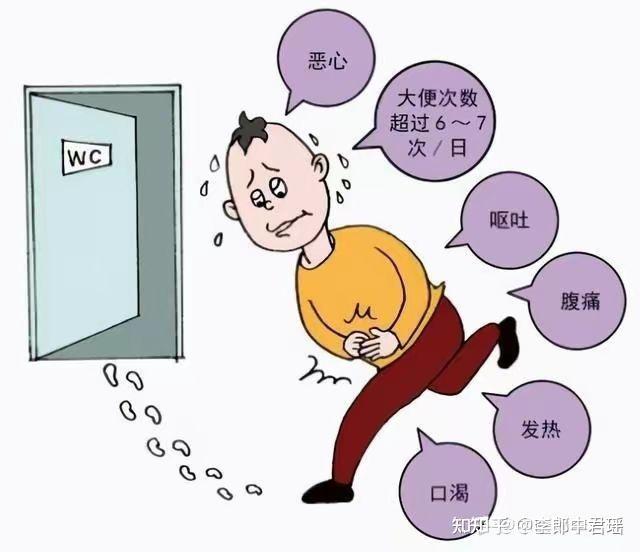

腹泻,为临床常见疾病之一,根据其不同的病因病机,治法也不尽相同,真正掌握腹泻,还需要对腹泻的各种病因、辨证治法有非常熟悉的掌握。

《沈氏尊生书》指出“泄者,脾病也。脾受湿而不能渗泄,致伤阑门元气,不能分别水谷,并入大肠而成泻……风寒热虚皆能为病,苟脾强无湿,四者均不得而干之,何自成泻”,进一步总结“湿兼风者飧泄也,湿兼热者下肠垢也,湿兼寒者鸭溏也,湿兼虚者虚泄也”。秦伯未老先生认为这是在历代医家论述的基础上去伪存精,提纲挈领的总结,是对腹泻病病位和病因的高度概括,即腹泻病以脾为主脏,以湿为主因。

对于腹泻病的论治,需要以实证和虚证两类辨证施治。

实证分为寒湿犯胃证、寒伤脾阳证、湿热下利证、伤食证4证。

寒湿犯胃证

主症为腹内隐痛,或作水声,泻下稀薄,或如鸭溏,小便短少不黄,舌苔白腻,脉象濡缓。

治宜化湿渗利,用胃苓汤加减。

如湿重者肠鸣如雷,泻下多水,称为水泻,可加干姜;如泻下稀溏挟有痰沫,系湿聚成饮,为痰泻,可结合二陈汤治疗。

寒伤脾阳证

主症为泻下清谷,肠鸣且痛,舌苔薄白,脉象迟沉或沉紧。

治宜温散分利,用藿香正气散加减。严重者宜暂用四逆汤逐寒回阳;如伴见寒热头痛,可于前方加入荆芥、防风。

湿热下利证

主症为腹痛即泻,泻下黏秽呈黄褐色,小便短黄,舌苔黄腻,脉象濡数。

治宜清化淡渗,用芩芍汤合四苓汤加减;其中有外感者称为协热利,加葛根、黄连。

亦可见泻一阵,痛一阵,泻下稀水,有后重感,口干喜冷,脉象滑数,称火泻或热泻,治疗同前。

夏季感受时邪而泻者,亦见泻下稀薄,肛门觉热,烦渴尿赤。称为暑泻。可酌加藿香、连翘、六一散之类。

伤食证

主症为腹痛,泻后减轻,秽气极重,伴有脘痞,嗳噫食臭,纳呆厌食,脉滑,舌苔厚腻。

治宜消导和中,用保和丸加减。

此证多与受寒有关,即寒食交阻,如见舌苔厚腻白滑,腹痛较剧,泻后隐痛不休,可加乌药、煨姜;见有寒热表现者,可加紫苏、连翘。

虚证分为脾阳虚弱证、脾气不振证、命门火衰证、肝旺脾虚型4证。

脾阳虚弱证

主症为腹痛绵绵隐隐,喜温喜按,泻下稀薄,脉象濡弱,舌苔薄腻。

治宜温运健中,用理中汤合参苓白术散加减;泻不止或伴见手足不温,可加附子以益火生土。

脾气不振证

主症为泻下溏薄,或仅软而不成型,腹微痛或不痛,或食后有胀滞感即欲大便,常伴神疲倦怠,肛门不收等症。

治宜补中益气,用调中益气汤加减。

命门火衰证

主症为黎明时肠鸣作痛,泻下稀水,泻后即安,亦称五更泻,常伴下肢畏寒,腹部不耐寒冷,脉象沉细无力。

治宜温肾涩肠,用四神丸加减。

凡虚证腹泻,久泻不止,均可结合固涩法,如诃子、石榴皮、赤石脂、禹余粮等。

肝旺脾弱证

主症为腹痛作胀,泻下溏薄,挟有失气,常因情志不和反复发作,脉象多弦。

治宜抑木扶土,用痛泻要方加减。

若经久不愈,能使肝火偏旺伤阴,泻下如酱,黏滞不畅,口干口苦,胸膈烦闷,舌质红,脉细弦数,可加石斛、黄芩、竹茹、乌梅;若土木不和而久利,寒热错杂,亦可用乌梅丸而止。

腹泻病属于肠胃病,饮食宜忌对于疾病的痊愈影响较大。一是禁生冷水果类,禁油腻厚味类,禁黏滑甜味类;二是需要用清淡和易于消化食品进行调养。这样才能防止病情反复,易于疾病的恢复。