关于系统、性能、芯片以及影像的改变与进步,已经有很多更专业的讨论和观点了,而作为工业设计师,我自己其实会更关注整体工业设计的思路与执行情况,以及细节体验的设计。因此,刚发布的 vivo X90 给我留下好印象的部分,主要也集中在这两个方面。我来展开说明一下。

成熟的品牌化设计与执行落地

一、与感性、随机的灵感相比,我更偏向于通过逻辑来展开产品设计。因此,从三年前开始,我多次在文章和视频中主张一种设计原则:更好的摄影摄像体验,需要多颗镜头尽可能同时向矩阵的几何中心聚拢,以便减小镜头之间的视像差,在取景、过渡、融合等环节上实现多镜如一镜的状态。因此,镜头组的设计应该朝向「方」或「圆」的廓形去做,而不是一字排开的长条形态。

因为廓形本身是从逻辑推导出来的,所以任何额外的装饰都是画蛇添足。因此,最佳的处理手法无非两种:要么直接呈现多颗镜头的聚拢关系;要么整体「黑化」,全部统筹在同一个形状之内。这两者不存在高低之别,具体怎么选择,要看品牌自身的设计语言如何来决策。

很显然,对于已经拥有标志性「云阶」设计的 vivo 来说,新旗舰 vivo X90 通过整体「黑化」来达成多镜合一的效果,是更符合「云阶」设计语言的。

二、对于任何厂商来说,找到适合自己、有辨识度且能持续演进的设计语言,是一件很难得的事情。作为前些年探索的成果,「云阶」是一个比较成功的设计:它很好地平衡了机身与镜头组之间厚度与布局的关系,也给设计保留了施展的空间。作为最先确立自己设计语言的国内手机品牌,vivo 也一直在随着技术和产品定义去不断迭代它的设计方案。

vivo X90 将「云阶」的设计从「两层台」进一步演化成「影像区+大圆台」的组合,分阶与层级不再局限于元素的规整和产品识别度,也给机身背部带来了更明确的分区与更丰富的质感。这种在大块面上进行分割的手法,可以在延续「云阶」的同时,也创造出了作为新旗舰需要「十米开外也能被认出」的标志性识别度。

但仅仅依靠分割的手法,是不足以构成一套完整设计的,因此需要第三点来进一步完善。

三、手机再轻薄,也不是一张纸片,设计师需要同时处理好不同维度的比例关系。

在平面维度上,vivo X90 中间的分割区域不是一根细线,而是一段有宽度的「另一种材质」,它不是一种修饰性的元素,而是与镜头组并存的主视觉之一。因此,分割区域的比例、它与圆形镜组之间的秩序,都是需要非常小心处理的。它们共同构成了这款机器的背部,标志性的方圆视觉符号。

在纵向维度上,由于新的硬件更大更厚,如果直接采用原本的分层手法,很可能会产生「一个硕大镜头」的效果。因此 vivo X90 的镜组外围设计了一圈与机身同色的边框,一方面借分层手法丰富了视觉体验,另一方面通过拆分纵向的视觉连贯性来减小镜头组整体的厚度感受。

除了比例关系,还有一处细节值得把玩。只要你注意看就会发现,中间的分割区域它并非直接切断整个机身背部的,而是在两端以圆角的形式与边框衔接过渡。这种手法对生产良率的提升微不足道,但可以通过视觉边缘的收拢,来形成两个相对独立的区域。

从以上的图示应该可以感受到两者的差别:左边的主视觉是一个形体,被拦腰截断;右边的主视觉,是一上一下、一大一小两个形态并置的状态,并无截断的感受。因此,虽然都是做了「分割」这一个动作,但相比之下,右边方案因为形成了两个形体而产生了延伸感,比左边的方案显得更为精致,宛如可以修饰颈项曲线的 choker 。我猜 vivo 也是因此才用 choker 来称呼这一区域的吧?

四、越旗舰的机型,越需要在设计上强调「廓形」。因为细节可以无限堆叠,但一眼可辨的比例与轮廓是统筹所有细节的领队。

但也往往是越简练的形态,越需要成熟克制的 CMF 来配合。vivo X90 的华夏红是我最喜欢的配色。荔枝纹素皮表面分布粒面软格,与陶瓷质感的 choker 形成色彩和材质的对比,很好地互相衬托出了双方的特点。这样的撞色方案,起到了「1+1=2.5」的效果。

同样以同色亮面处理的品牌 logo 也是我比较喜欢的设计细节。它的低调反映出了品牌自身的自信,以及在设计语言上的成熟,通过将「廓形」与品牌关联的方式,无形中提升了品牌价值。这是真正值得鼓励的设计策略。

基于双芯与用户场景的体验设计

设计方面的亮点说完了,我想再顺便说一下体验方面给我印象不错的几个细节设计。

一、基于双芯的影像体验提升,可用范围的扩大。

其实对于 99% 的手机用户来说,并不会关心数码博主们讨论得面红耳赤的那些参数,也不太能感知到某项性能数据的提升体现在哪里。但作为普通人使用手机时最常用的功能之一——拍照,按下快门后,是「咔嚓」地拍完一张照片,还是「咔~~~咔嚓」地拍了一张照片,还是很容易感受到差别的。

因此,vivo X90 通过双芯片与软硬件算法的结合,提升了快门速度,这在我看来是比提高像素数目有意义得多的优化。毕竟对于许多稍纵即逝的日常瞬间来说,能拍到就意味着一切。尤其在暗光环境下,快一点慢一点就决定了这个画面,究竟是珍贵的记录,还是一团拉丝的线。

无论是否是影像创作者,快门速度与暗光能力的提升,对所有用户(尤其是那 99% 的普通用户)而言都很好的体验升级。站在产品经理的角度,我给这个点投一票。

二、如何处理不可避免的炫光?

镜头炫光作为一种自然的物理现象,想要完全避免它似乎有点不讲道理。然而我们在面对这件事的时候,似乎总是不自觉地陷入了二元对立的处境之中:要么冲着消除炫光去解决,要么佛系躺平就这么接受吧。但作为最高频使用摄影、摄像技术的电影行业,似乎早就给出了第三种思路:

为何不充分利用并使之风格化呢?

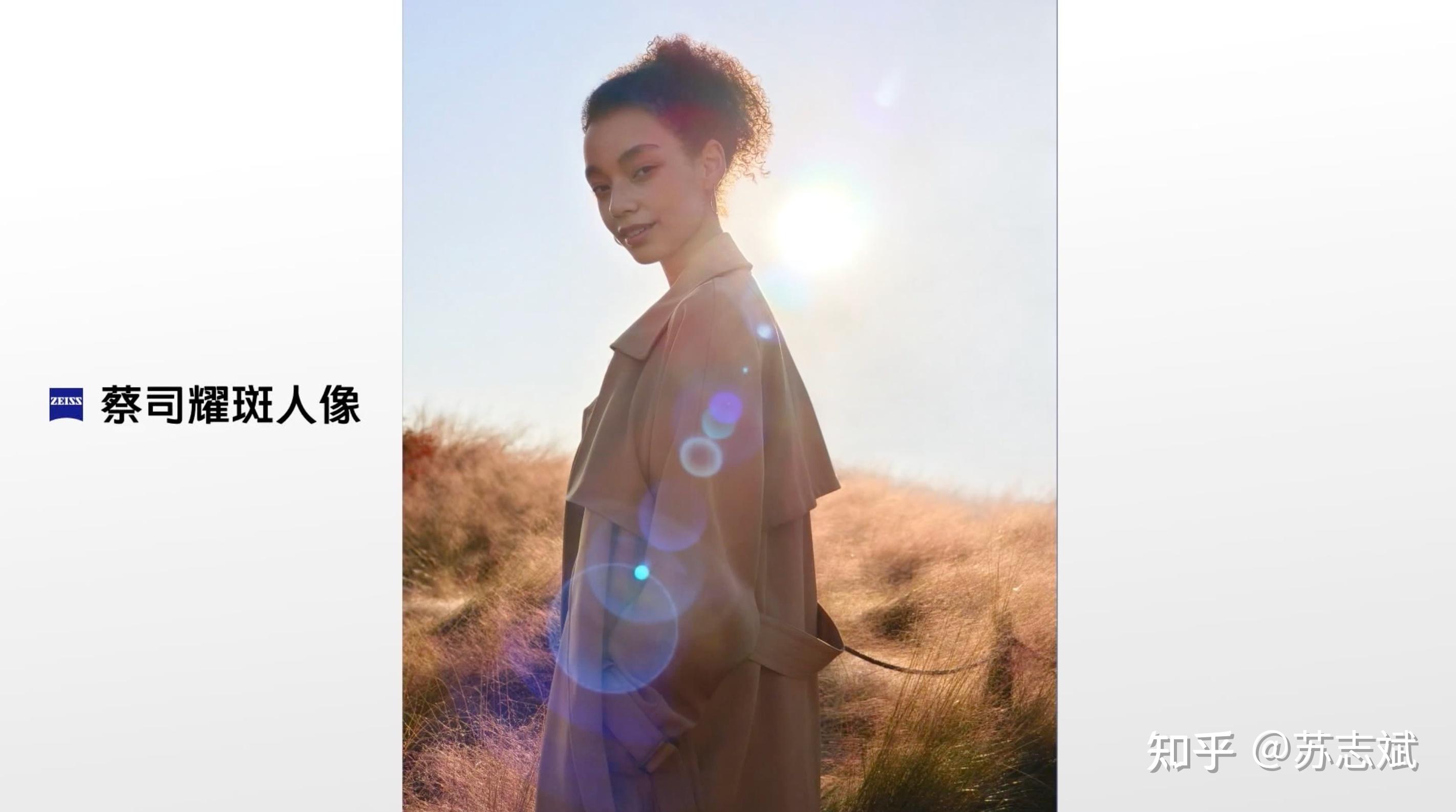

vivo X90 在与蔡司合作的过程中,一方面通过「蔡司耀斑人像」解决了逆光拍摄时画面发矇的通病,另一方面,更是通过优化逆光算法,将光晕效果更靠近蔡司经典电影镜头所呈现的感觉,让炫光成为提升整体氛围和影调的增味剂。

不是回避,而是化敌为友,这是我很欣赏的产品思路。

三、离线语音:效率与隐私!

应该会有不少人质疑:隐私问题值得说吗?

但你一定不会对这个场景感到陌生:正和朋友热烈地讨论完某个话题,转头就在各个电商平台上看到相关商品的推荐。你忍不住质疑,自己的手机是不是被监听了。

当然,我们都知道这在技术和运营层面上是不现实的,但个人信息泄露这件事情对于我们都不是什么新鲜事。甚至可以说,任何需要联网交换信息的服务,都会有风险。因此,作为高频使用的语音输入这个功能,是让云端来处理还是在本地处理,这个表态是值得关注的。

语音技术放在本地,一方面可以减少网络数据交换带来的延迟,能更高效地处理完任务,这确实是对体验有很好帮助的;另一方面,乱象横生的应用市场一时半会还管不住,但在设备端有防范的动作,总是要比不加防备来得强。

于用户体验,于社会责任,离线语音都是一件我欣赏的事情。

四、现代人焦虑的小药丸:AI 机场模式

这是一个我觉得非常精准的体验优化项。

这个模式包含两个部分,一是识别你是否到达了机场,并根据你的飞行起降状态调整手机的搜网策略来减少飞行途中的搜网能耗,延长电池的续航,可节约三分之一的电量;二是基于航线和起降状态的判断,在关闭飞行模式后重新捕获网络的速度可以从 7.4 秒提升到 1.5 秒,几乎是落地的瞬间就重新回到了在网状态。

我喜欢这一点的原因很直接:一是电量焦虑,尤其是飞行期间手机没什么用还猛耗电这一点,确实很无奈,你可能会选择关了它,但你一旦想拿出来拍朵云、拍条河时发现要开机,那确实就错过了;二是飞机落地那一分钟的度日如年,你等着某个人的信息,但一机舱的人都在同一时间搜信号,你看着绿色小软件在那转啊转,恨不得立刻打开飞机舷窗把手机伸出去。

确实是很小的点,但在这些现代人特有的焦虑里,确实有被关怀的感觉。

总结

最后,简单概括一下我有好印象和喜欢的点吧:

第一、成熟克制的品牌设计语言,有延续、有坚持,也有新的思考;

第二、影像性能可用范围的扩大化与易用化,让更多人可以更多地记录;

第三、用户体验的细节上花了不少心思,既有方便也有关怀。

以上三点每一项单独完成都不算太难,但同时做到,确实是值得尊敬的。