前段时间,魏牌公布了在保定和北京进行的城市NOH智慧领航功能beta版实际道路测试的一些情况。其中保定路测视频在我看来有不少干货,也透露出了不少新的技术应用信息。

目前市面上,在魏牌公布测试视频之前,只有小鹏正式量产落地了类似的城市NGP功能。特斯拉FSD的功能尽管强大,但因国内的种种限制并无法体验其“完全体”。因此,小鹏和魏牌下如此多的功夫在智能驾驶领域,就是为了抢占国内智能驾驶车企的第一梯队。

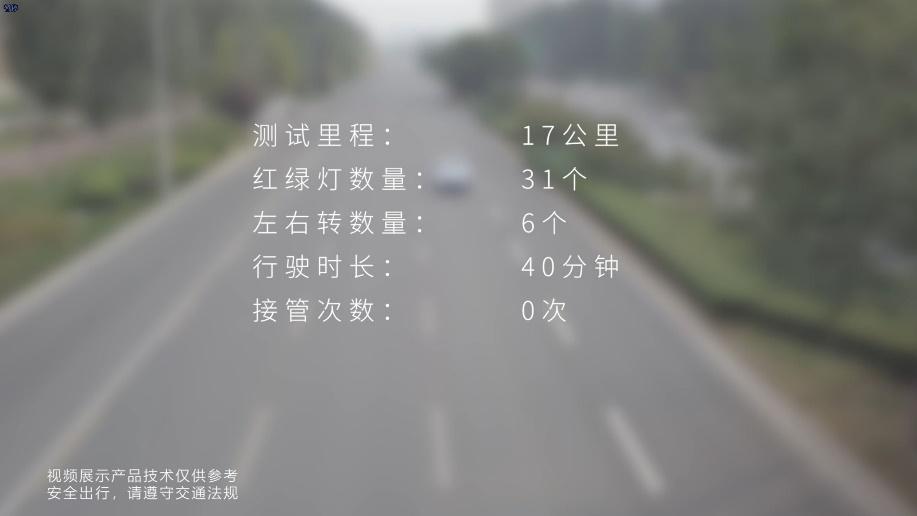

这次高管内测的测试地点在保定市区,测试人员有两位,坐在主驾的是毫末智行CIO甄龙豹,坐在副驾的是魏牌副总经理乔心昱。视频显示测试里程17公里,通过红绿灯31个,左右转共6次。考虑到小城市的路况相对大城市会更加复杂,自行车、电动车、农用车较多,并且存在一些行人或车辆不规范的行为,因此这段路程其实具备一定的挑战性。

整个测试视频的时间其实不长,40分钟的路程被剪辑为13分钟多,不过关键的节点和场景都非常清晰,下面我们看看视频呈现的几种关键场景。

交通路口场景

城市道路与高速道路最大的区别之一就是有无红绿灯,所以对于用户来说,解决了红绿灯识别就搞定了交通路口的直线通行问题。这个场景的关键是要识别红绿灯,并且根据交通信号灯的颜色来判断车辆要采取的策略,绿灯行、红灯停、黄灯减速。之前有部分品牌车型的感知系统是可以识别红绿灯的,但是并没有随后的执行步骤。

魏牌城市NOH系统红绿灯最远识别80米,对于各种不同形态的红绿灯也可以通过仿真模型的建立和学习来进行识别,用户就不用担心系统在不同城市的适用性了。

转弯场景

如果说红绿灯的问题还比较好解决,那么转弯的问题就相对比较复杂了。路口转弯基本就等同于既要识别红绿灯,还要识别车道,还要判断执行。以视频中展示的三次转向操作为例。

第一次右转,系统识别到了右转专用车道;第二次左转的转弯角度很大,从视频上可以看到方向盘的转动角度已经超过了90°,第三次左转是在车流较多的复杂路口,转弯之后路上没有车道线,但是系统自动选择了合理的行驶路线成功转弯。

可以看出魏牌城市NOH系统可以在不同的场景和路面状况下选择不同的策略,用接近人类的处理方式来完成转向,非常智能,用户在实际使用中也会因为转弯成功率的提升而增加信心。

车辆加塞场景

路面车辆cut-in的场景也是国内城市道路上的普遍现象,而且很多车都不打转向灯,视频中展示了两个典型场景。

第一个场景是有车辆轻微越线侵占本车道,系统做出了轻点刹车的动作,可以说是老司机的操作方式了。

第二个场景是车辆通过路口时,有多车加塞超越,在这种相对复杂的情况下,车辆选择了相对保守的处理方式——礼让。毫末智行CIO甄龙豹对智能驾驶的观点是要保持“敬畏之心”,“在保证安全的前提下保证路权”。

个人认为这一处理方式是合理的,因为实现完全智能驾驶的规划是基于未来所有车都无人驾驶,所以在理想的情况下每辆车按照相同的策略来行车才是最为安全和高效的。也许在现在看来这样的处理略显保守,但是这却是对于用户生命安全的最大保护。

类似的情况还出现在路边出现一辆静止的洒水车时,系统也进行了判断和短暂的等待,确认没有危险,车辆才继续前进。

车道选择

路上如果出现单车道变多车道或者多车道汇合等情况时,车辆会自动判断,选择更合理的车道行驶。

视频中的一个场景是在单车道变双车道时,系统选择右侧车道紧跟一辆家用SUV,而不是左侧车道的小货车。如果系统每次都能够做出合理的预判,确实会大幅度提高车辆的通行效率,这也是消费者喜闻乐见的。

躲避障碍物

路边停放的车辆或是随意穿行马路的非机动车和行人都有可能成为障碍物,测试车辆对于这两种情况都处理得很好。

路边的静态障碍物相对来说比较好处理,选择合理的路线绕过就行。

比较难的是动态障碍物,比如行人或者非机动车等。对于这种移动的障碍物,车辆的激光雷达就派上用场了,它通过3D点云的方式,可以精确知道障碍物与车辆的相对位置关系以及轨迹变化趋势,实时感知结果结合全局路径规划、局部路径规划,从而形成预判,生成本车即将行驶的路径。

对于那些开车注意力不集中,粗心大意的用户来说,系统的这个能力绝对会帮上大忙。

从上面5种在城市道路上极为常见的场景不难看出,搭载魏牌城市NOH系统的测试车整体表现是非常优秀的,整个测试过程的车辆速度基本保持在55km/h左右,符合日常驾驶的习惯,大部分场景的处理比较老练,个别场景偏保守,但是确保了安全性。

从智能驾驶辅助系统实现的技术路线上来看,特斯拉是特立独行的“纯视觉”流派,也就是完全采用摄像头进行感知,而不依赖于激光雷达和高精地图。信息的处理采用神经网络来识别障碍物、交通参与者、交通符号,更是将3D位置关系和时间关系也纳入神经网络,这些东西都通过神经网络学习,其“思考”方式可以说和常见的机器处理大不相同,而和人类的思考过程非常类似。这是由于马斯克坚信“第一性原理”,认为人靠肉眼识别就可以驾驶汽车,所以车辆智能驾驶也不需要依靠视觉之外的其他解决方案。

尽管纯视觉方案有着成本上的巨大优势,但当前摄像头的分辨率和识别能力暂时还无法媲美人眼,有时候即便能识别物体,但是车辆如果没有人的大脑这种超强的计算能力和过往经验,也会出现一些匪夷所思的误判。正是因为如此,绝大部分车企都抛弃了纯视觉方案,而采用视觉+感知融合的解决方案。

在融合方案中,激光雷达善于获得3D信息,毫米波雷达适合获得速度信息,高精度地图则提供位置信息,多种信息融合,来获取更为可靠的自动驾驶路线,控制车辆自动行驶。不过,不同车企的融合解决方案也有所差异。小鹏是采用激光雷达和高精地图结合的方案,对高精地图的依赖程度还是比较高的。但由于国家对高精地图的管控比较严格,测绘资质也有所收紧,因此会带来审核周期长和地图成本高等一些问题。此外,高精地图的更新频率也较慢,对用户体验会带来负面影响。华为余承东就认为,未来不能过分依赖高精地图和车路协同,否则智能驾驶的能力就上不去。

魏牌在智能驾驶方面采用的则是一种结合以上两者的技术路线——“重感知”。对于激光雷达等感知设备更为重视,同时,将高精地图作为辅助。从某种意义上来说,既弥补了纯视觉方案的缺陷,又不会被高精地图掣肘,是一种非常聪明的做法,值得其他企业模仿和学习。

当然,现在说“重感知”是智能驾驶的终极技术路线也许还为时过早,不过至少在短期内,这一路线还是具有相当大的优势,大概率会成为众多车企争相追捧的技术路线。

小结

从测试视频来看,不出意外,魏牌城市NOH功能量产落地的车型就是这次视频内的测试用车——摩卡激光雷达版DHT-PHEV,而这个时间应该很近了。这样,小鹏P5和魏牌摩卡激光雷达版就将是中国首批量产城市智能辅助驾驶系统的车型,通过技术的量产落地,小鹏和魏牌树立起了国内城市智能驾驶辅助技术的行业领先优势。

在智能驾驶技术路线选择上,“重感知”的路线是目前很好的一种解决方案,可见“没有新势力,只有新技术”,中国传统品牌在智能驾驶这些前沿技术上也已经摸索出了一条自己的道路。当然,“不管白猫黑猫,抓住老鼠就是好猫”,无论采用何种技术路线,智能驾驶辅助技术的落地对于消费者来说都是利好,用户只需要根据不同产品的表现,用手中的钞票投票,选择自己心仪的那一款就行了。