以太坊!

先说结论:以太坊总市值将在下轮牛市中超越大饼!

让我们先梳理公链的发展逻辑来看,为什么以太坊总市值将在下轮牛市中超越大饼?

公链的发展历史和逻辑

公链最初被看成是一种去中心化的加密账本技术,但随着智能合约公链的诞生,公链上记录的数据早已不止是账本数据了,现在公链也被应用于包括CPU、内存、存储、带宽、GPU等更多去中心化计算资源的应用平台,进一步考虑到,公链拥有自己的开发语言,具备搭建生态系统的能力,具有显著的操作系统的特征,因此公链更像是一种去中心化的云计算平台+操作系统,

我们都知道,按照记账人或者叫记账节点的去中心化程度,我们可以将区块链划分为私有链、联盟链和公有链。而公有链,或者简称公链,是其中去中心程度最高的,所有人都可以参与记账,没有任何个人或者机构能够控制或篡改链上数据。

智能合约公链和非智能合约公链

公链又包括智能合约公链和非智能合约公链,如比特币(btc)、莱特币(LTC)、比特币现金(BCH)、比特币Sv(BSV)等就是典型的非智能合约公链。又比如以太坊(eth)、波场(TRX)、柚子(EOS)等就是典型的智能合约公链。

这两种公链最大的差异在于,相较于非智能合约公链,智能合约公链的区块中所包含的交易还可以是一份包含复杂逻辑的合约,因此为了方便开发者编写这些合约,智能合约公链通常有自己的开发语言,而为了计算机能够理解这些合约,通常还有虚拟机,所谓虚拟机,顾名思义就是虚拟机器,是一种模拟真实电脑运行环境的软件系统,虚拟机主要作用就是构建安全和独立的运行环境,并将这些合约代码翻译为计算机能够理解的指令。

由于公链的目标过于宏大,要想实现这样的目标,首先就要具备强大的业务处理能力,但当前无论是智能合约还是非智能合约公链都在这一方面存在严重不足,我们通常把这一类问题称作是可扩展性问题,当然也有人将其称之为扩容问题,扩容可以理解为扩大单位时间内能够处理的交易数量。

可拓展性

可扩展性是一种表征软件系统处理业务能力的指标,如果某一系统仅通过很少的改动,就能实现整个系统处理能力的线性增长,我们就说该系统具有高可扩展性。

但是像比特币、以太坊这样的系统,你会发现,一旦交易规模出现大幅增长,整个系统就会陷入拥堵、甚至瘫痪状态,系统性能急剧下降,很难通过优化来改善这种糟糕的状况。

因此,我们通常说,这样的系统具有较低的可扩展性。

区块链处理交易的模式是通过打包区块、验证区块、同步区块的顺序依次进行,因此区块容量、同步效率等因素必然影响系统处理速度。

而对于中心化系统,一旦需求大规模增加,通常只需要添加计算设备就可以了。且系统中只有一台主数据库负责数据写入,其他从属数据库则可以通过异步的方式同步和读取数据,因此对大多数实时性要求不高的领域,不需要在数据同步问题上耗费太多精力。

从数据处理的角度而言,区块链更像是一个同步处理系统,而中心化系统则更像是一个异步处理系统。

公链可扩展性低下的主要原因,大概就体现在这里了,同步处理系统,重点在于数据同步机制或者说叫共识机制,这种机制一旦定型,后续升级是不太容易的。

不可能三角

为什么会这样?

这就不得不提及“不可能三角”了。

"不可能三角"最初来自于经济学领域,通常指一个国家不可能同时实现资本流动自由,货币政策的独立性和汇率的稳定性。现在被引入到区块链领域中,其实是指一个公链不可能同时实现去中心化,安全性和较高的可扩展性。

也就是说,要想实现较高的可扩展性,就难以同时维持较高程度的去中心化和安全性,最多只能满足其中的两个方面。

从上面的分析,我们可以很容易看出,提升可扩展性最简单的办法就是增加区块大小和缩短出块时间,这也是早期区块链扩容最常见的方式,但是由此产生的问题也很明显。

首先,若像比特现金(BCH)、比特币Sv(BSV)一样大幅提升区块容量,则势必要求矿工在同一时间内打包和传输更多交易,这不仅意味着矿工需要提升挖矿设备配置,如增加CPU、内存、带宽。相当于变相增加了挖矿门槛,不利于小矿工的生存,将可能导致矿工中心化程度增加;而且大区块的传输和同步需要更多时间,这将增加分叉的概率,可能引发更多的安全风险。

其次,若像莱特币(ltc)等项目一样大幅提升出块速度,则可能出现,在短时间内,一个新发布的区块很有可能在还没有广播至全部网络矿工节点之前,就有另外一个矿工也计算出了该题目答案,因此也广播了一个区块,这时网络中的矿工就会先后收到两个不同的区块,并将先收到的区块作为当前区块,并在此基础上继续进行下一轮答题计算,这将更容易引发区块分叉。频繁的分叉对小矿工更不利,将导致矿工中心化程度增加,同时也将给系统带来更多安全风险。

因此,在保证公链的去中心化和安全性的前提下,如何提高可扩展性就成了一个难题。区块链发展至今,无数的项目、团队均致力于突破不可能三角问题。

所以,完全可以说公链的发展史就是一部不可能三角的突破史,更具体的说,是一部以提升可扩展性为核心的技术进化史。

见证隔离便是其中的一种方案。

见证隔离

由于比特币交易中的签名或者又称为见证需要占用较大的区块空间,所以将签名数据的一部分隔离开来,好比我们在一张收据背后签名,收据由此可以做得更小一样,这将使得存储在一个区块中的交易数量增加,尽管这种改善可扩展性的方式并不需要进行硬分叉,但是效果不太理想,只能作为一种过渡方案。

早期扩容方案中,最主流的方式还是优化共识机制,例如POS。

POS

POS,英文全称:Proof of Stake,翻译过来就是股权证明或权益证明;可以简单理解为,采用该机制的区块链系统中新区块的产生是通过随机函数,随机挑选出一位矿工负责本轮区块的打包和验证,而且持有的系统代币越多、持有时间越长,被选中的概率越大,持有的代币就相当于股权,所谓股权证明,也就是谁拥有的股权越多,话语权就越大。

我举一个例子,假若公司有六个股东,大家对于公司未来的发展方向都持有不同意见,谁也说服不了谁,若采用POW共识机制,相当于你给每人一个骰子,并约定第一个摇出点数小于某个具体数值,比如3的人,有权最终决定公司的发展方向。

若采用Pos机制,相当于对持股比例高的股东放宽规定,如摇出点数小于4即可。且每轮胜出者需要在下一轮继续PK,直到只剩最后一人,这一人才有权最终决定公司的发展方向。

采用POS共识机制的项目有Cardano(ADA),Tezos(XTZ),以及以太坊2.0等。

然而,Pos机制对于可扩展性的改善仍然有限,因此,在此基础上诞生了DPOS,英文全称:Delegated Proof of Stake,翻译过来就是委托权益证明。

DPOS

从上面分析,我们可以看出,PoS共识机制的达成仍然需要在全网节点之间进行,效率依旧低下,能不能先选出少量节点?然后再在这些少量节点之间达成共识? 这就是Dpos共识机制的思想。所谓委托权益,可以理解为将写入账本数据的权利委托给少数节点,以提高系统处理速度。

代表项目有:柚子(Eos),波场(Trx),它们的记账节点数量分别为21和27,这些节点通常也被称作超级节点,超级节点需要接受公开选举和投票,只有获得足够选票的节点才有资格当选。

但如何才能保证选出来的节点不作恶呢?这很难保证。所以说,DPOS机制尽管提升了系统可扩展性,但是牺牲了去中心化和安全性。

除了上述提到的这些共识机制外,还有诸如拜占庭共识机制,以及各种基于Pos或Dpos的改性或混合共识机制。

应该说,仅靠共识机制的改变是难以满足公链日益增长的交易需求的。所以,我们看到仍有不少项目致力于通过其它方式来改善可扩展性。

这其中较为知名的就要数分片技术了。

分片技术

如果说直接减少共识节点数量带来了极大的中心化风险,那能否将这些节点分组,先在不同的分组内部达成共识,再在分组之间达成共识?这便是分片的思想,好处就是,不同分组的共识可以同步进行,就像去银行柜台办理业务一样,如果只有一个窗口,业务办理速度肯定会很慢,如果增加多个窗口进行分流就可以大大加快同一时间段业务处理速度。代表项目有:Harmony(ONE)、NEAR Protocol(NEAR)、Elrond(EGLD)等,未来以太坊2.0也在计划引入分片技术。

尽管相对于几年前,公链可扩展性已经获得了显著提升,但是相对于中心化互联网而言,仍旧相当低下,如果未来区块链要能够真正撼动中心化互联网的根基,其可扩展性仍有巨大的改善空间,这意味着,公链的发展格局远远没有确定,这里面仍有产生黑马的可能性。

以太坊

作为智能合约公链的鼻祖,承载着海量生态的以太坊,如DEFI、Gamefi两个赛道都冒出了海量的项目就可以看出,以太坊的未来潜力有多大!

此外,EIP-1559提案,由于会将大部分原本分给矿工的手续费销毁,这部分销毁量有望超过以太坊的年增发量,这使得市场对以太坊产生了强烈的通缩预期。

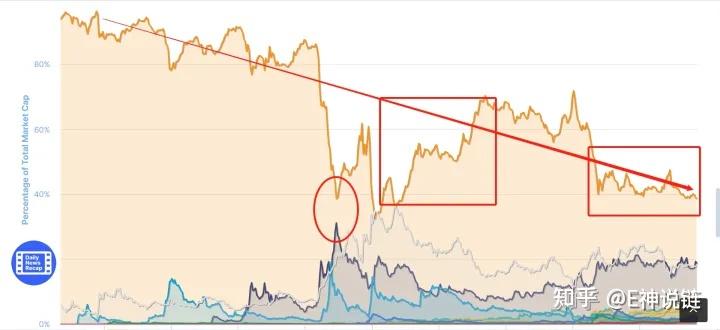

而且,让我们回到大饼的市值占比,我们可以看到一下规律:

1.大饼市值占比一直在跌

2.上轮熊市其他币市值占比下跌,意味着给大饼输血

3.这轮熊市大饼市值占比缓慢下跌,而以太比较稳定!

因此,我们得出结论,以太坊总市值将在下轮牛市中超越大饼!