撰文 | 李庆超(山东师范大学)

毒是什么毒,病是什么病?

毒是病毒,病是病毒感染人类造成的病毒病。

“它者”病毒

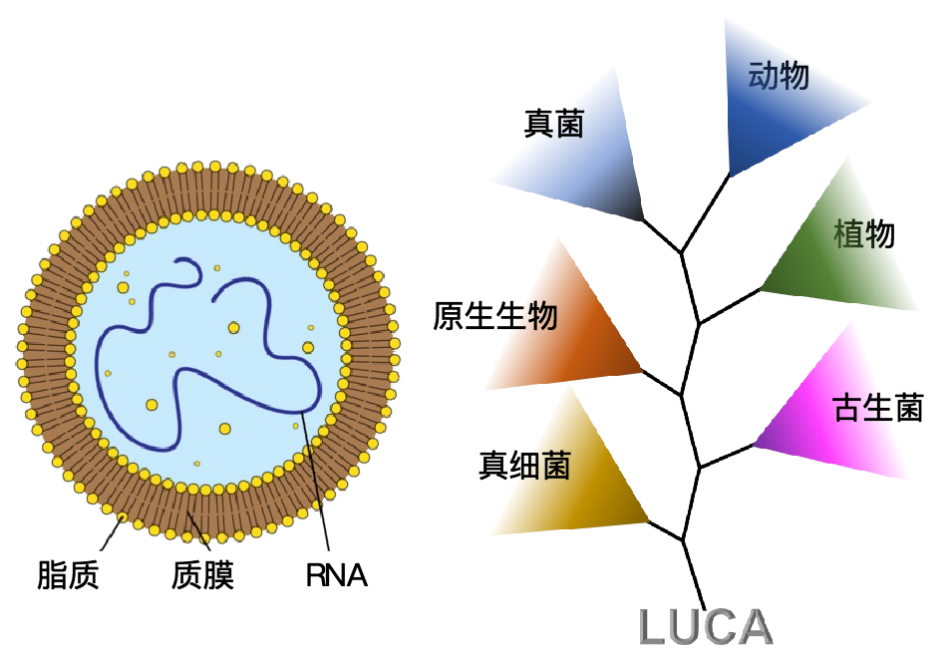

盘古开天地是打破“状如鸡子”的原始宇宙(鸡子是指鸡蛋),而生命的产生却要形成“鸡子”——质膜包裹的原始细胞结构。质膜的产生使原始生命自成体系,产生了“我”与“非我”的区隔。大约 35 亿年前,有这么一类细胞通过繁殖,产生新个体“你”,演化产生新物种“他”,于是“大家”就都产生了。这类细胞就是“露卡”(Last Universal Common Ancestor,LUCA),所有细胞生物的共同祖先。露卡的后代们都可以根据演化关系编排到统一的演化树上。

图1:“35亿年前是一家”。细胞生物共同祖先及其演化丨作者供图

病毒,不在这棵树上。

根据病毒基因组的物质基础、结构和序列信息来看,病毒是多起源的,没有唯一共同祖先(详见《传播力胜过SARS,需要担心新冠病毒变异吗》)。病毒与细胞生物之间的遗传信息差异巨大,也没有某个基因被所有病毒共享,续不了统一的族谱。因此,病毒的演化树看起来是游离于生命演化巨树之外的丛丛灌木。

病毒,也在这棵树上。

病毒是一类没有细胞结构的专性胞内寄生微生物。离开细胞的病毒像生物大分子,其生命特性全部依赖于在宿主细胞内部开展。而病毒的生命特征也仅限于复制和演化,没有代谢、没有稳态、不会生长、无法对环境做出反应……总之,缺乏生命所共有的大部分特征。因此有学者不认为病毒是活的生命体(organism),而仅仅将其称生物实体(biological entities)。之所以说病毒也在这棵树上,是因为几乎所有细胞生物都可以被病毒所感染。

鸡为我们产蛋,奶牛为我们产奶,植物为我们提供蔬菜、水果和粮食,还能产生氧气。病毒为我们做了什么?以人类为自我中心的思考方式着实值得商榷。“天地不仁,以万物为刍狗”,所有的生命,无一例外,玩着相同的游戏:生存。“物竞天择,适者生存”,为了适宜生存,生物世界演化出丰富多彩的生存之道,铠甲、翅膀、爪牙……甚至智慧。

作为个体,我们的忧烦喜乐,我们对生命意义的一生追求,在生命这一“大道”上,或许只抽象成了传递“香火”——我们是遗传信息存在和繁衍的载体。而病毒,成为了最“纯粹”的生命体,它几乎不需自备一切,寄生在细胞内,让别人帮它“生”,帮它“存”——病毒是一种“极端自私”的遗传信息复制装置。病毒病是病毒感染宿主而复制自我过程中产生的“副作用”。

病毒是一类重要的病原体,人类传染病中70%以上的疾病是由病毒造成的。从防疫的角度看病毒病,是人们关注病毒的最主要原因。

病毒与病毒病要分开看待

新冠疫情涉及的病毒和疾病名称是什么?这是一个非常基础,却少有人能够正确回答的问题。2019年底新出现的疾病目前被命名为“冠状病毒病-2019”(Coronavirus disease 2019,COVID-19),我国一般称为“新冠肺炎”(严格意义上说COVID-19的范畴大于“新冠肺炎”,包括肺炎以外的其他轻症和中度疾病,而肺炎是COVID-19重症的主要表现);而引起新冠肺炎的病毒被命名为“严重急性呼吸道综合征冠状病毒2”(Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)。COVID-19是由SARS-CoV-2引起的病毒病,而SARS-CoV-2是引起COVID-19的病原体。

大量的无症状感染者和轻症患者告诉我们,感染SARS-CoV-2不一定患有COVID-19(致病率),更不一定患“新冠肺炎”(重症率)或死亡(病死率)。随着SARS-CoV-2自身的演化和人群自然免疫或疫苗接种的发展,重症率及死亡率还在持续下降中。因此,一种病毒感染人后,是否造成疾病,以及疾病的严重程度都不是固定的。病毒只是决定病毒病后果严重与否的因素之一,其他的因素还包括感染者自身的状况、医疗条件等。

区分认识病毒和病毒病,能够帮助我们纠正很多错误的观念。比如,我们人类个体不可能与COVID-19或者“新冠肺炎”和平相处,因为人体要么从急性病毒性感染疾病中痊愈,要么被疾病杀死,我们要减少重症的发生;而清除SARS-CoV-2病毒也是一件非常困难的事情,因为新的SARS-CoV-2传播力更强、更隐秘,特别是在存有巨量病毒储库的情况下(国外病毒依然流行)。再比如,疫苗保护效果的重点是“保护接种者免于疾病、特别是重症或死亡”,就感染和传播而言,疫苗至少会提供一些保护,但保护作用没有在防止重症和死亡方面的作用大。因此认为疫苗不能极大降低接种者再次被病毒感染的风险,就断言疫苗无效的说法是错误的。

区分病毒和病毒病来谈防疫是不是诡辩?

首先我们得清楚,防疫的目的是预防疾病。由于病原体是导致传染病的原因(病因),因此我们可以清除病原体或传染源、斩断传播途径或保护易感人群,通过这些方式预防传染病。

预防疾病是目的,而清除病原体是预防疾病的手段之一,不是唯一。区分病毒和病毒病有利于我们找出防控病毒病的最适宜措施。

病毒与宿主的关系

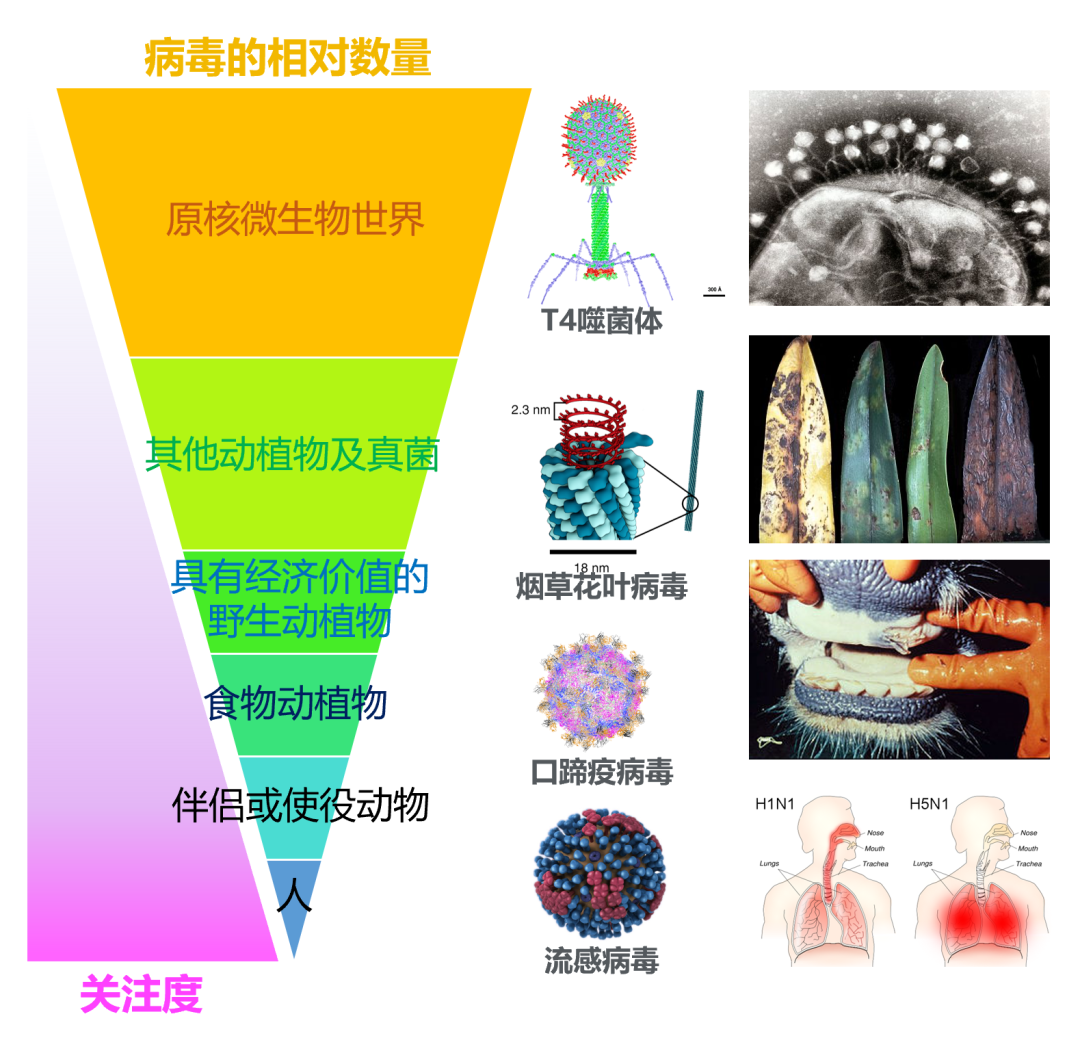

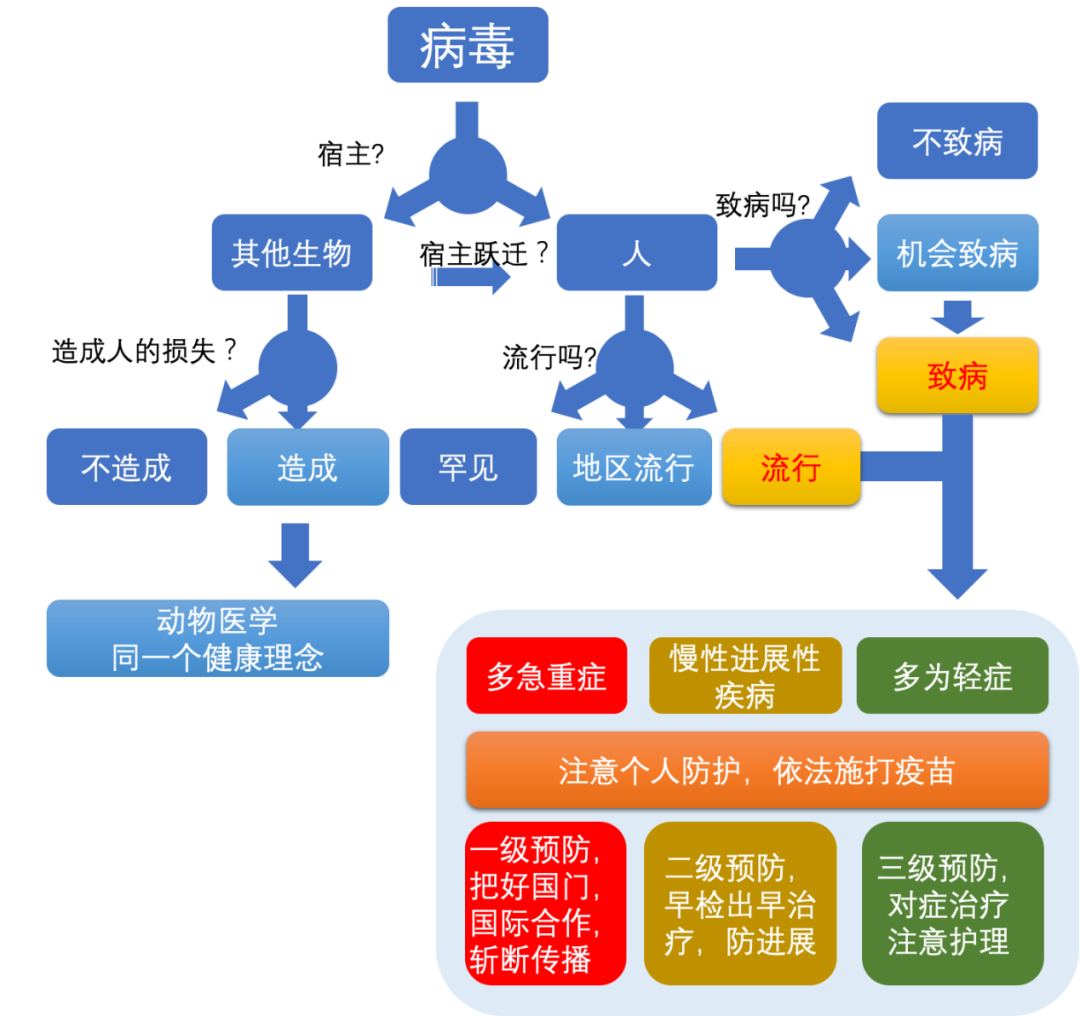

在有限的资源下,我们只能解决最迫切或最重要的事情,对病毒及病毒病的关注度也不例外。地球上的病毒千千万,造成人类严重病毒病的病毒,才会受到更多的关注。我们需要根据病毒传播和致病的特征,有针对性地采取相应的防疫手段。接下来,我们从多个维度来了解人与病毒关系的复杂多样性。

从宿主范围看

病毒感染其他生物这件事,具有高度的特异性。一来,病毒仅能在特定的宿主体内完成完整的复制周期,比如SARS-CoV-2只能在哺乳动物体内复制,而不能在昆虫或者植物体内复制,也就不会感染昆虫或植物。二来,病毒仅能感染特定的细胞类型。

病毒虽小,但在自然界中分布广泛、数量巨大。以海洋病毒为例, 1毫升海水中平均有一千万个病毒,从数量上看,比海洋中的原核生物(细菌、古细菌)多了一个数量级,从总质量上来看,病毒是仅次于原核生物总生物量的第二大生物量的海洋生物类群[1]。尽管海洋病毒具有极大的生态和学术研究价值,但在防疫层面上来说,几乎无关紧要,因为大部分海洋病毒是仅感染原核生物的噬菌体,不感染动植物。

图2:人们对病毒的关注度很大程度上决定于病毒的宿主范围丨作者供图,素材选自维基百科

通常能引起人们关注的,主要是能够感染人、牲畜及农作物的病毒,它们分别是基础医学、动物医学和植物抗病研究的内容。有大量传染病可以同时感染人或动物,称为人兽共患病(Zoonosis)。事实上,超过70%的新发传染病是人兽共患病,是由动物传染给人的。这一过程称为人畜共患外溢。

外溢过程中,病毒必须克服许多障碍才能实现跨越物种的传播。除了突破地理隔断之外,变异是病毒从原宿主传染到新宿主的重要途径。病毒变异后获得感染新宿主的能力,这个过程称为宿主跃迁(host leaping)。病原体进入新宿主,引起的疾病往往比原宿主中引起的更严重。因此,监控动物病原体是防控传染病的重要工作。

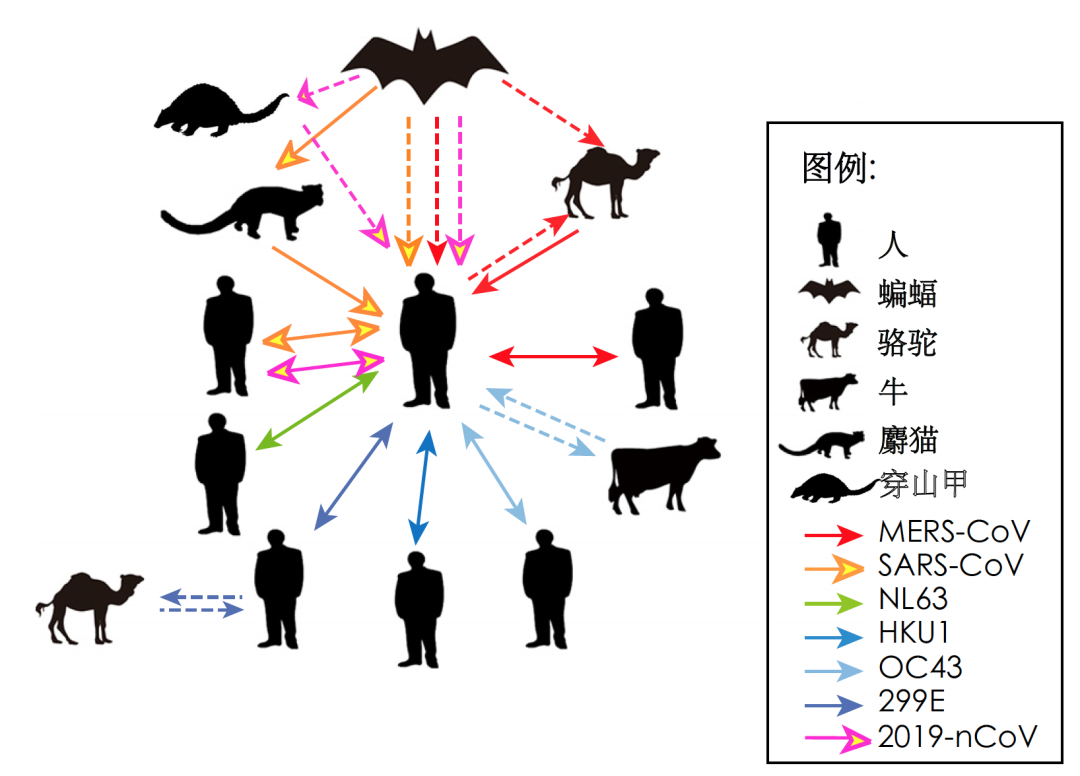

SARS-CoV-2 大流行说明,人类迫切需要更好地了解人畜共患外溢的机理。2004年, 世界野生生物保护学会(Wildlife Conservation Society)首次提出“One World,One Health”的理念,建议增强对人类、家畜和野生动物健康之间联系的认识。“同一健康”(One health)是涉及人类、动物、环境卫生保健各个方面的一种跨学科、跨地域协作和交流的新策略,致力于共同促进人和动物健康,维护和改善生态环境[2]。事实上,由于动物、特别是野生动物难以管理,清除人类疾病的动物病毒储库是非常困难的事情。尽管如此,科学家也做了大量工作,其中最引人瞩目的是对候鸟携带禽流感病毒的监控,以及蝙蝠携带病毒的研究。目前认为,蝙蝠是新发冠状病毒疫情的根源。

图3:冠状病毒的种内及种间传播:三次冠状病毒暴发均指向蝙蝠这一自然宿主。实线为已证实的传播途径,虚线为疑似传播途径。改编自参考文献[3]

病毒能够感染的细胞种类也有特异性,这决定了病毒的侵染途径和致病所能累及的器官。病毒从呼吸道、消化道、泌尿生殖道及皮肤损伤上的特定细胞类型开始启程,进入人体,再经过细胞间传播,或血液运输到身体的其他组织器官内。譬如,能够感染呼吸道细胞的病毒可以通过飞沫、气溶胶或空气传播,进一步,仅能感染上呼吸道黏膜细胞的病毒可造成上呼吸道感染,也就是普通的感冒,如果也能感染下呼吸道或肺部细胞,则可造成肺炎。病毒的传播方式不同也给防疫带来不同的难度,相对而言,空气传播的病原体传播效率较高,比较容易引起大规模流行的传染病。

从流行性看

病毒病的流行具有一定的时空特性。

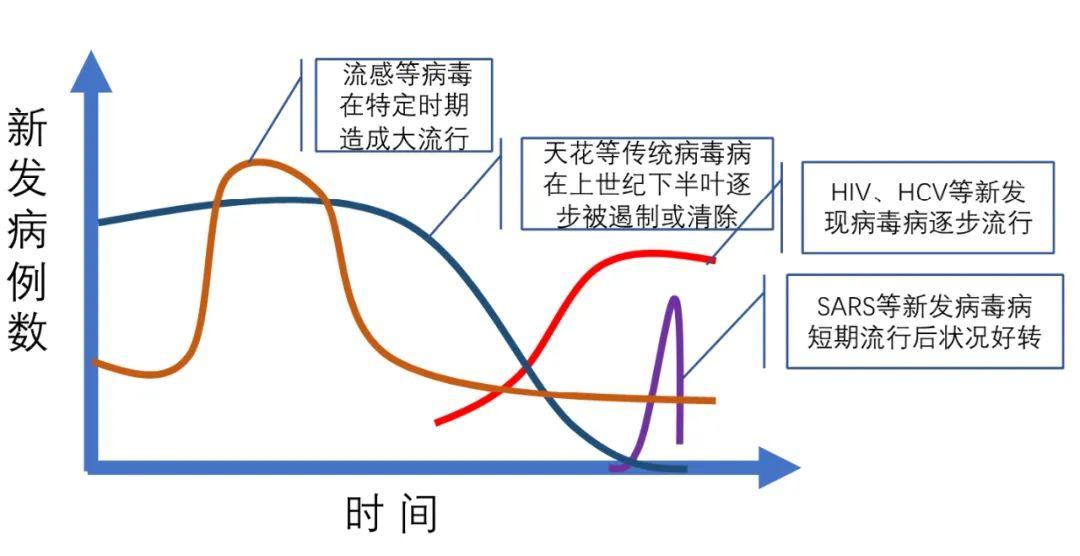

历史地来看,病毒传播具有时代特征。在早期的城市化进程中,人员聚集,公共卫生状况恶化,给呼吸道传播(流感)、消化道传播(脊髓灰质炎、甲型肝炎)、载体传播(城市鼠患、跳蚤等体外寄生虫)创造了条件。而在大航海时代,传染病可跨洋传播,给原住民造成极大的伤害。卫生条件伴随着经济发展而逐渐改善后,大量公共卫生相关的传染病传播就相应受到很大的遏制。但新时代也产生了新的问题:环境破坏引起新发病毒病和再发病毒病,国际间频繁交流加速传染病流行,艾滋病持续肆虐,耐药毒株出现……

从短期时间线来看,病毒传播具有季节性,这与病毒自身在环境中的稳定性,带毒动物迁徙,虫媒生活周期及人类活动的季节性有关。

图4:不同时代威胁人类健康的病毒病种类有很大差异。此外,常见病毒病流行具有季节性。丨作者供图

从空间上说,病毒病的流行具有地区特征,大部分病毒病在某些地区内流行,少数可以引起全球范围的跨国流行。流行病的地区局限性取决于病原体的致病性及传播能力,原发地与周围地区的交通联系、地理阻隔、病毒天然储库或虫媒的生态分布状况等。

随着人与自然的边界愈加模糊,气候环境剧烈变迁,人或动物的国际交流运输频繁,新发与再发传染病能够更轻易的进行国际传播。对于同一种病毒,随着演化时间增加,地区内部流行的病毒株可产生较为特异的突变,形成地区特异性的流行株。

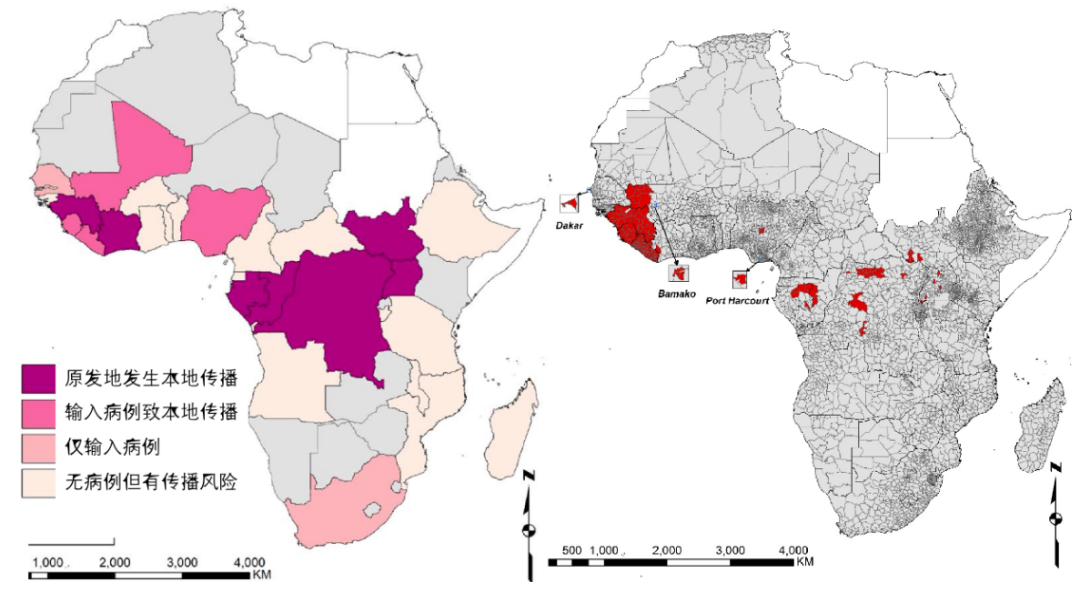

图5:病毒病的地区分布,以埃博拉病毒为例。左图以国家为单位显示埃博拉传播地区及风险地区(以非洲果蝠生态分布为依据),右图以更详细的行政区域划分展示1976-2015年报道的埃博拉病例所在地区(红色)。[4]

病毒传播的时空特异性及流行现状是人与病毒间长期相互作用的结果。短期看,如果不考虑防疫措施的影响,病毒流行能力主要取决于其基本传染数R0。长期看,人类免疫功能的抵抗和强力防疫措施的实施往往能大大降低强致病的病毒的实际R0值,并控制住强致病病毒——特别是在疫苗发明之后。同时,那些致病性差的病毒可能被人类忽略,反而能在人群中长期、广泛传播。

从病毒在人群中的实际感染率来看,大部分病毒的感染病例(如狂犬病)相对罕见,个别病毒可能短期内大流行(如季节性),而某些病毒(如疱疹病毒)却特别“成功”。其中,高感染率以疱疹病毒一众最为突出。单纯疱疹一型病毒HSV-1感染约37亿人,性传播病毒单纯疱疹二型病毒HSV-2感染约8.46亿人,水痘-带状疱疹病毒VZV每年导致超过1亿人患病,而EB病毒、人类巨细胞病毒则感染超过90%的人类。但这些病毒一般不会给人类造成严重伤害。(详见《一朝感染终身复发,史上最难缠病毒攻陷全球九成人口,性生活时发现它一定要及时喊停丨病毒超话》)

还有一类病毒却从人类的仇家变成了“亲家”。内源性逆转录病毒(Endogenous retroviruses,ERV)是存在于人体基因组中的内源性病毒元件,一般认为是感染人类生殖细胞后残留下来的病毒序列,打打闹闹成了一家。ERV占人类基因组长度的5-8%,不过不用担心,这些病毒序列在人体内一般无害,还有研究发现它们在胎盘发育过程中起到正面作用[5]。(待续)

参考文献

[1] https://aoc.ouc.edu.cn/2021/0325/c15171a316349/pagem.htm

[2] https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%90%8C%E4%B8%80%E5%81%A5%E5%BA%B7

[3] Su, S., Wong, G., Shi, W., Liu, J., Lai, A.C.K., Zhou, J., Liu, W., Bi, Y., and Gao, G.F. (2016). Epidemiology, Genetic Recombination, and Pathogenesis of Coronaviruses. Trends Microbiol. 24, 490–502.

[4] https://apps.who.int/iris/handle/10665/206560[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Endogenous_retrovirus#Role_in_genomic_evolution

人与病毒的“关系谱”

从感染状态看

接触病毒不必然导致感染,感染病毒不必然导致患病。

未发生感染:并非所有病毒都能感染人类,而能够感染人类的病毒也不是次次可以成功感染。病毒的成功传播需要正确的传染途径、足量的病毒颗粒以及适宜的宿主状态。

不成功的感染:当宿主感染某种病原体后,宿主可能自发清除病原体,而不表现症状,称为隐性感染或亚临床感染。此种情况可能是由机会性感染(强调通常不感染人类的病毒发生的偶发性感染)、流产感染(强调病原体建立感染、完成复制周期的失败)或无症状感染(强调病原体感染后无症状)造成的。例如,成人感染乙肝病毒后,有90%以上的自愈率。大量新冠无症状感染者也属于这种情况。

潜伏期:潜伏期是指自病原体侵入机体到最早临床症状出现这一段时间。高危地区旅行史或解除感染者的人需要进行一段时间的隔离观察,这个隔离观察时间就是按照传染病的潜伏期长短来设定的,一般为平均潜伏期加1~2天。

临床症状期:指传染病病人出现疾病特异性症状和体征的时期,这种感染称为显性感染或临床感染。这一时期病人体内病原体数量多,且疾病症状(呕吐、腹泻、咳嗽等)有利于病原体排出和传播,传染性最强。

恢复期:指病人的临床症状已消失,机体所遭受的损伤处于逐渐恢复的时期。恢复期病人的免疫力开始出现,体内病原体逐渐被清除,一般不再传染他人,如水痘、麻疹等,恢复时期就不会传给别人了。但有些传染病,如痢疾、伤寒、乙型肝炎等,患者在恢复期仍可排出病原体,感染其他人。

病毒感染人体后迅速复制并导致疾病,使病人在较短时间内经历上述三个时期,称为急性感染。

持续性感染:(Persistent infection)是宿主感染病原体后不能短期内恢复,长期携带病原体的状态。其中,病原体不活跃,一般不排毒或不造成进一步病程恶化的状态称之为潜伏感染(Latent infection)。潜伏感染可以在免疫力低下、药物刺激等条件下重新激活、发病,例如单纯疱疹一型病毒、人类乳头瘤病毒感染等,就表现出持续性感染的特征。

病原体处于活跃复制状态,不断释放病原体并造成病程缓慢恶化的感染状态称为慢性感染(Chronic infection)。例如,感染了乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒及艾滋病病毒,任由这些疾病发展,将造成严重的后果。

我们要注意区分:急性感染不代表一定很严重,慢性感染也不代表“轻松”,“急/慢”只不过是病程发展快慢而已。引起急性感染并快速在人群中传播,或在感染者体内以持续感染形式存在并伺机感染其他个体,是病毒存续的两种策略。

免疫保护状态:发病后痊愈的人群一般对病原体具有免疫力,感染后,身体自发清除病原体的人也带有这类免疫力。但会不会再次感染这一病原体,则视病原体种类而异。甲肝、天花等病毒一般一生只感染一次,丙肝等则由于感染后的获得性免疫不高,不足以预防新感染而易发生再次感染。

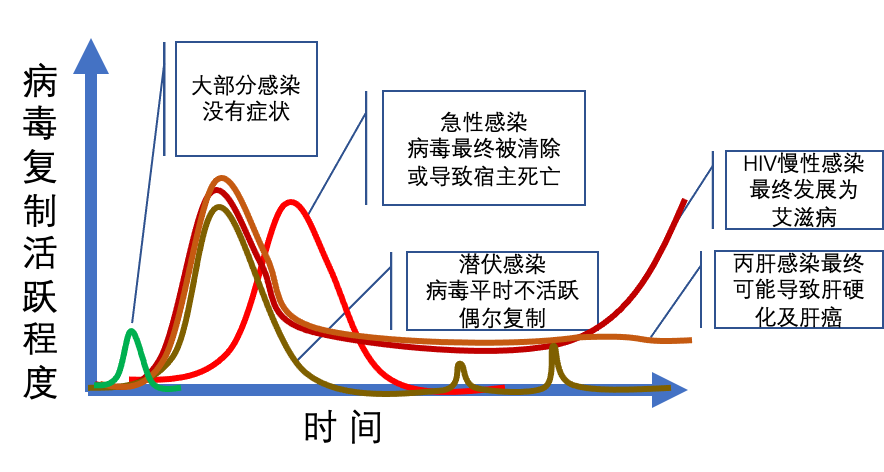

图1:病毒感染后果并不相同,大部分感染不导致疾病。部分急性感染或慢性感染可导致严重疾病。丨作者供图

搞清楚病毒感染后可能出现的状态,也有利于制定合理的防疫措施。例如,新冠病毒感染属于急性感染,不存在持续感染的情况,因此新冠感染者痊愈后,在不接触新传染源的情况下不可能转阳,对康复的新冠患者另眼相看是毫无科学依据的。

即便是病毒携带者、或者核酸检测阳性者,也需要根据不同病毒的特性来进行具体讨论。

例如,艾滋病毒(HIV)几乎不可能被彻底清除,但随着人们越来越多地获得有效的艾滋病预防、诊断、治疗和关爱措施,HIV感染已成为一种可管理的慢性健康疾患,HIV感染者已可能过上健康长寿的生活。如果能接受抗逆转录病毒疗法,每天按处方服用抗病毒药物,达到并保持病毒载量低至无法检测,则这些HIV携带者就没有将病毒传播给性伴侣的风险。也就是说,HIV感染者经过治疗后,检测不到病毒,则不具有传染性(Undetectable = Untransmittable,U=U)。(详见《艾滋病毒藏身何处?安享性福要避免这些高危动作丨艾滋病日专题》)

通常人们在有症状时,才会在医生的建议下做相关的病原体检测,这就导致在一般情况下是较少发现无症状感染者的。实际上对于很多病毒来说,感染后确实有很多人不发病。大量的无症状感染者被发现,是新冠病毒感染的特征之一,也是当前的时代特色。这些无症状感染者到底有何临床意义,在疫情传播中发挥了何等作用,需要投入多大资源对其加以管控?要回答这些问题,归根结底就是要回答一个问题:无症状感染者传播给其他人并造成重症的几率有多大?

对于某些病毒,即便能够从人体中检测到该病毒存在的迹象,也不代表此人可以作为传染源,将病毒传播给其他人。武汉市卫生健康委员会2020年6月就曾发布消息称,中科院武汉病毒所对武汉市2020年5月14日-6月1日集中核酸检测排查所发现的300名无症状感染者样本进行病毒培养检测,结果发现无一例“活病毒”存在。此外,同时检测这些无症状感染者的牙刷、口罩、毛巾等个人用品,也未监测到活病毒。专家认为,无症状感染者样品未检出活病毒的原因可能是:1)样本中的病毒含量极低,2)不存在具有致病性的“活病毒”。流行病学调查显示,这300名无症状感染者的密切接触者1174人核酸检测结果均为阴性。上述研究结果说明武汉市当时发现的无症状感染者没有传染性。[1]

根据病毒在感染或病程发展中的特点,科学界定传染源或高危人群,能够帮助我们更好地做到集约化防疫。

从致病性看

我们可以从两个维度来看待病毒的危害性:一,传播率(Transmission rate);二,毒力(Virulence)或致死率(Mortality)(两个概念相关,但不完全等同)。前者代表了病毒危害的广度;后者代表了危害的深度。对于个体而言,毋庸置疑,毒力影响更大;而对全体人类而言,病毒所造成的健康损害是两者的“乘积”:传播能力强,但危害小的病毒,或者毒力极强但传播能力差的病毒,相对而言都不会给人类社会造成巨大灾难(但是不得不注意,鱼龙混杂的疫情信息所造成的社会恐慌、医疗资源挤兑等问题,也会以致病之外的方式对社会造成负面影响)。

毒力(Virulence)是一个比较笼统的概念,指的是微生物感染宿主和对宿主造成损伤的能力,是由病原体、宿主和环境因素共同决定的复杂特征。同一种病毒的不同基因型或不同病毒株的危害性可能差别很大。例如人类乳头瘤病毒(HPV)有170多种基因型,其中十几种基因型在持续感染数年后可能会发展为癌症。根据致癌几率,或者在癌症组织中检测到的频率,可以将这些HPV的致癌风险分为三个等级:高危、危险、有风险。HPV16和HPV18是最危险的HPV种类,世界范围内 65%-85%的宫颈癌是由这两种HPV引起的。因此我们抓住少数几种致病性强的HPV基因型进行重点防控即可大大降低宫颈癌发病率。(详见《HPV疫苗打完就安全了吗?男生也要打吗?几岁打最有用?一文讲清关于HPV的一切 | 病毒超话》)

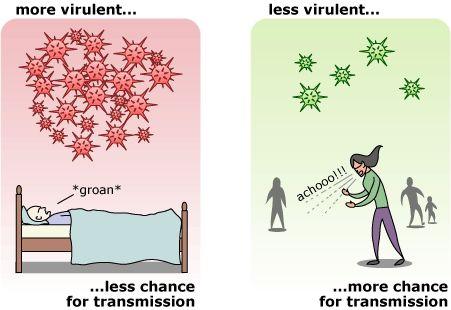

病毒演化的方向不是追求高毒力,而是追求高适应性。适应性(adaptation)理论上可以用适应度(fitness)来衡量,所谓适应度,是指某个群体内某种基因型的个体存活并将其基因传递至下一代的相对能力(与其他基因型相比的比较优势)。适合度越大,存活和生殖机会越高。例如,同为新冠病毒,Omicron变异株的适应性要强于原始毒株(表现为传染力增加,从而逐渐替代其他毒株)。对于某个病毒而言,自然选择到底是增加毒力还是减少毒力,具体取决于宿主、病毒和环境之间的特定组合。因此,病毒的演化不必然带来病毒毒力的增强,而往往是通过“低毒力+高传播力”来换取更强的适应性。因此,我们可以观察到,新发病毒病往往症状十分剧烈,因为新病毒与人类接触时间较短,而与人类长时间共同进化的病毒则较少引起严重的急性疾病。例如,艾滋病在非人灵长类动物原宿主中的致病性极低,但遇到新宿主(人类)之后,引发的症状却十分剧烈;而疱疹病毒由于与人类共存的时间非常久,彼此“适应”了对方的存在。

图2:毒力与传播率的权衡关系:过高的毒力导致感染者无法接触新的潜在宿主,限制了其传播能力;而毒力适中的病毒虽然产生较少的病毒,但因其宿主活动性不受限,可以感染更多新宿主,从而获得更高的适应性。[2]

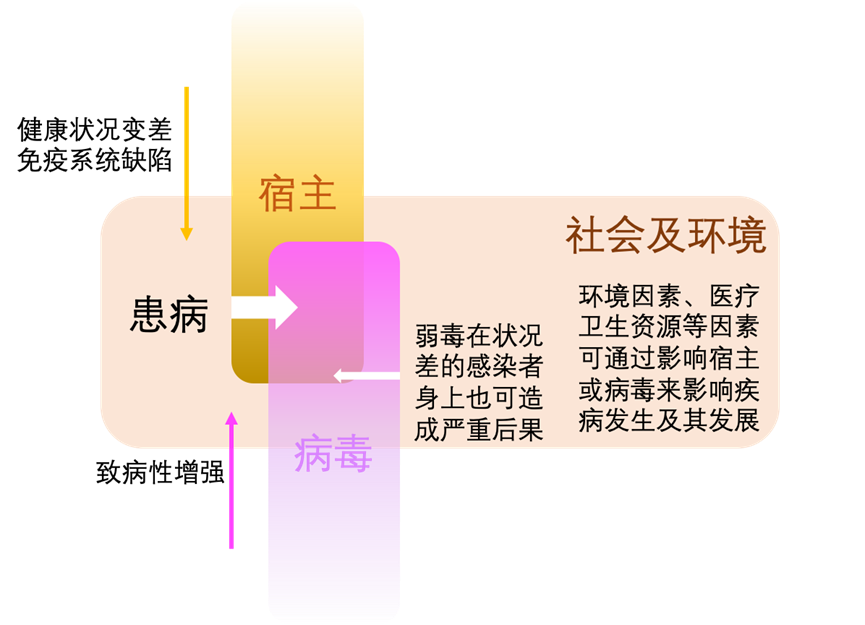

病毒的致病性在一定程度上与宿主相关,宿主也参与着病毒的致病过程。例如,普通感冒的症状,实际上主要是病毒刺激机体天然免疫系统,产生细胞因子导致的。细胞因子是一组低分子量细胞外信号蛋白,多由各种免疫细胞分泌产生。肿瘤坏死因子和干扰素,会引起人类头痛;白细胞介素1、白细胞介素6和肿瘤坏死因子,都可以造成体温升高,也就是发热。

发热本身是一种正常的机体抗感染反应,而体温过高或持续发热对人体也是有害的。不受控的细胞因子释放也可以导致灾难性的后果——细胞因子风暴综合征。细胞因子风暴是一种常见的、由病毒感染引起的全身炎症反应,其特点是众多细胞产生并释放大量的促炎细胞因子。失控的炎症反应引起感染性休克、多器官损伤,甚至最终导致器官衰竭——这些就是新冠肺炎患者走向重症的原因之一。

病毒感染的后果也与宿主状况密切相关,相同的病毒在感染不同性别、年龄、营养状况、免疫状态的人时,可以导致不同程度的疾病。例如,人们在研究新冠重症的案例时发现,男性、吸烟及高龄和基础病是重症发生的重要预测指标。而对于免疫力低下的胎儿、婴幼儿、老年人、免疫系统缺陷者来说,任何病原体感染都可能是危险的。

图3:病毒病的发生及病程进展与病毒、宿主及环境因素均有关系,三者共同决定了病毒病的危害。丨作者供图

毒株或宿主因素的差异,必须在防疫中加以考虑,重点预防高毒力毒株,重点保护易感人群。

从防疫措施看

防疫措施不是只有病原筛查、隔离和封锁。预防医学的干预策略包括五个级别:

1. 初级预防:在出生之前或生命早期避免健康危险因素。例如环境、经济和社会因素及优生优育措施。初级防控是针对几乎所有健康威胁给出的一般性预防措施。

2. 一级预防:消除病原体,或增加对疾病的抵抗力,避免疾病发生。针对传染性疾病进行免疫接种,遵循饮食和锻炼方案以保持健康,以及避免吸烟等。

对于传染病来说,一级预防强调“预防感染”,以免引起疾病。由于不同的病原体具有不同的流行病学特征,因此不同病原体的一级预防措施也会有所差异。比如新冠病毒主要通过飞沫进行传播,那么新冠病毒的一级预防措施就主要是阻断飞沫传播及接触传播。此外,最廉价有效的传染病预防措施是注射疫苗,研发和使用疫苗是战胜传染病的关键。

3. 二级预防:在症状出现之前检测和解决现有疾病。例如病原体检测、高血压治疗(避免其引起心血管疾病)和癌症筛查。

对于传染病来说,二级预防强调“发现感染”,以免发展成为疾病。检测并隔离传染源是防疫中重要措施。另外,某些病原体从感染到发病有很长的潜伏期,早期对病原体进行检测并干预治疗可以避免发展为更严重的疾病。应检尽检、应治尽治,提高传染病的检测率和治疗率是对已有传染病进行治理的重要措施。

4. 三级预防:通过治疗来减少已有症状疾病的危害。例如阻止疾病传播或进展的治疗方法。

对于传染病来说,三级预防强调“治疗感染”,以免疾病恶化。已经确诊的传染病患者是重要的传染源,同时也是需要医治的主要人群,管理救治确诊病例是减缓其病情恶化、阻止其进一步感染他人的重要措施。

5. 四级预防:减少或避免对卫生系统进行不必要的、过度的干预,保护医护人员和病人的权利。在传染病防治方面,医护人员是战斗在抗疫第一线的工作人员,必须保证他们的防护措施和工作条件。另外,歧视、甚至侵害病患或治愈者,也是极端错误的,需要避免。

因此,广义的预防医学措施包罗万象,涵盖了疾病发生前、发生中及治愈后的各个阶段,涉及到环境、社会及个人等各个方面。

对于一些传染性和致病性强的病毒,我们主要通过一级防控,依靠清除病毒和接种疫苗的方式,力图清除之。例如,国家法定免费接种疫苗所预防的病毒病。

我国传染病防治法将传染病分为甲类、乙类和丙类三类,不同类的传染病预防措施也不同。除了甲类传染病鼠疫和霍乱之外,对乙类传染病中传染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感,也采取甲类传染病的预防、控制措施。其他乙类传染病和突发原因不明的传染病需要采取甲类传染病的预防、控制措施的,由国务院卫生行政部门及时报经国务院批准后予以公布、实施。目前我国仍把新冠按照甲类传染病管理。中国工程院院士李兰娟教授在一档节目中接受采访时说到,“随着防控措施逐渐到位,新冠病毒对人们生活的影响肯定会越来越小。”李兰娟院士认为,在“专家全面评估,结合病毒对人类健康的危害、病毒未来发展趋势,以及病毒对人类经济生活造成的影响等综合分析之后”,新冠终将在合适的时候,回归乙类传染病管理。[3]

对于一些传染性有限,但致死率高的病毒,我们应当针对高危人群或紧急暴露的情况,准备疫苗或免疫血清。例如狂犬病毒就属于这类病毒。这一类病毒的疫苗未广泛接种。

对于一些比较容易传播,感染初期症状不明显,但长期感染可造成严重后果的病毒病,应当在一级预防的基础上,加强二级预防,提高病原体检测率,早检出、早治疗,争取避免更严重的疾病发生。HIV、HBV、HCV、HPV等病毒感染就属于这类情况。

对于一些传染性强,但是症状轻微的传染病,应当以三级预防为主。这一类病毒病主要是通过患病个体就医而被确诊。加强治疗和护理,阻止疾病进一步恶化,并预防感染者将病毒传染给他人。

此外,在防疫过程中,要保障医护人员的安全,并注意对病患或治愈者的权益保护。

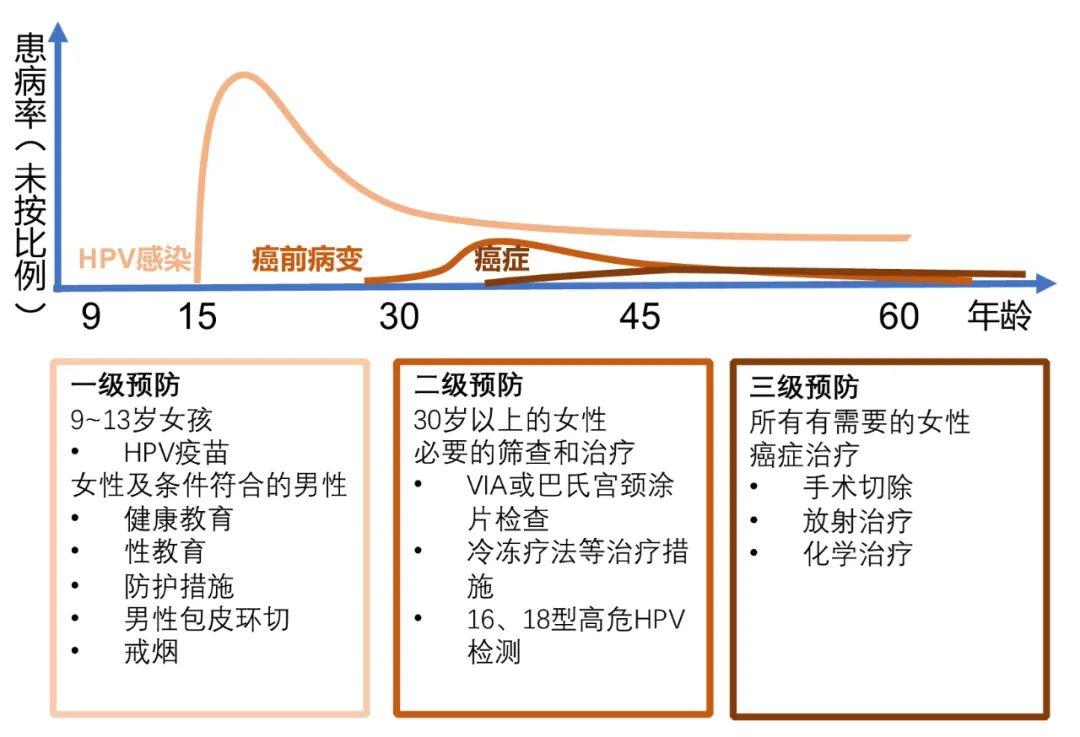

图4:以宫颈癌的三级预防为例。HPV感染高峰期发生于性活跃期,大多数感染被自发清除,部分感染后三到五年后造成病变,病变持续恶化可能会导致宫颈癌。疫苗注射(一级预防)和病理筛查(二级预防)是预防宫颈癌的重要手段,并应当通过检测发现癌前病变或早期宫颈癌,并及时治疗(三级预防)。一级预防和四级预防未名列,但应贯穿始终。丨作者参考WHO资料制图

同样的,针对不同的传染病需采取不同的、合理可用的预防措施。

人类可以彻底消灭某种病毒吗?可以。针对危害极大的病毒病,可以制定长远、可行的清除计划,通过国际协作,最终消除病毒。目前全世界已经消灭了天花这种严重的传染病。2019年10月24日,在世界脊髓灰质炎日(10月24日)到来之际,世界卫生组织(WHO)通过全球消灭脊髓灰质炎(脊灰)证实委员会(Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication, GCC)正式宣布,Ⅲ型脊灰野病毒已在全球范围内被消灭!这是继全球消灭天花和Ⅱ型脊灰野病毒之后,人类公共卫生史上又一项历史性成就[4]。

结语

图5:病毒复杂多样,防控传染病很重要,大众也需要了解病毒病。至于大众需要参与防控的病毒病,以及需要进行的防疫措施,选择起来必须精之又精。就像法律对守法的人来说,存在度很低,我们不会天天与警察、法官打交道一样,优秀的防疫对健康人来说存在感也应当很低。

病毒是“它者”,它与我们太不一样了;但病毒又与我们关系密切,它默默存在于我们的身体上或周围的环境中,时时刻刻地危害、骚扰着我们。人与病毒共存的例子很多,人类彻底消灭病毒的例子也不是没有。如果“公说公有理,婆说婆有理”,那只能是说两派各自掌握了部分事实。任何个案的经验都无法全套照搬,具体到某种病毒的防疫,应当实事求是,具体问题具体分析,并依据疫情的发展动态不断调整防疫措施。

(完)

参考文献

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/k1A1jlVhfU_bVqIVVfx01A

[2] http://evolution.berkeley.edu

[3] https://zj.zjol.com.cn/news.html?id=1912949

[4] http://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/jshzy/yqdt/201910/t20191025_206468.html

出品:科普中国