两年前的问题,今天突然刷到时间线上,简单搜索了一下,也没查到张智铭同学最后有没有拿到录取。

2023年,医学届有个非常著名的案例,19岁的反向折叠人姜延琛。他从小身患罕见的肌肉病,牵拉脊柱向后弯曲以至于几近折叠,头部贴到臀部,之间只有一只手掌的距离。

他平时的体态是这样的:

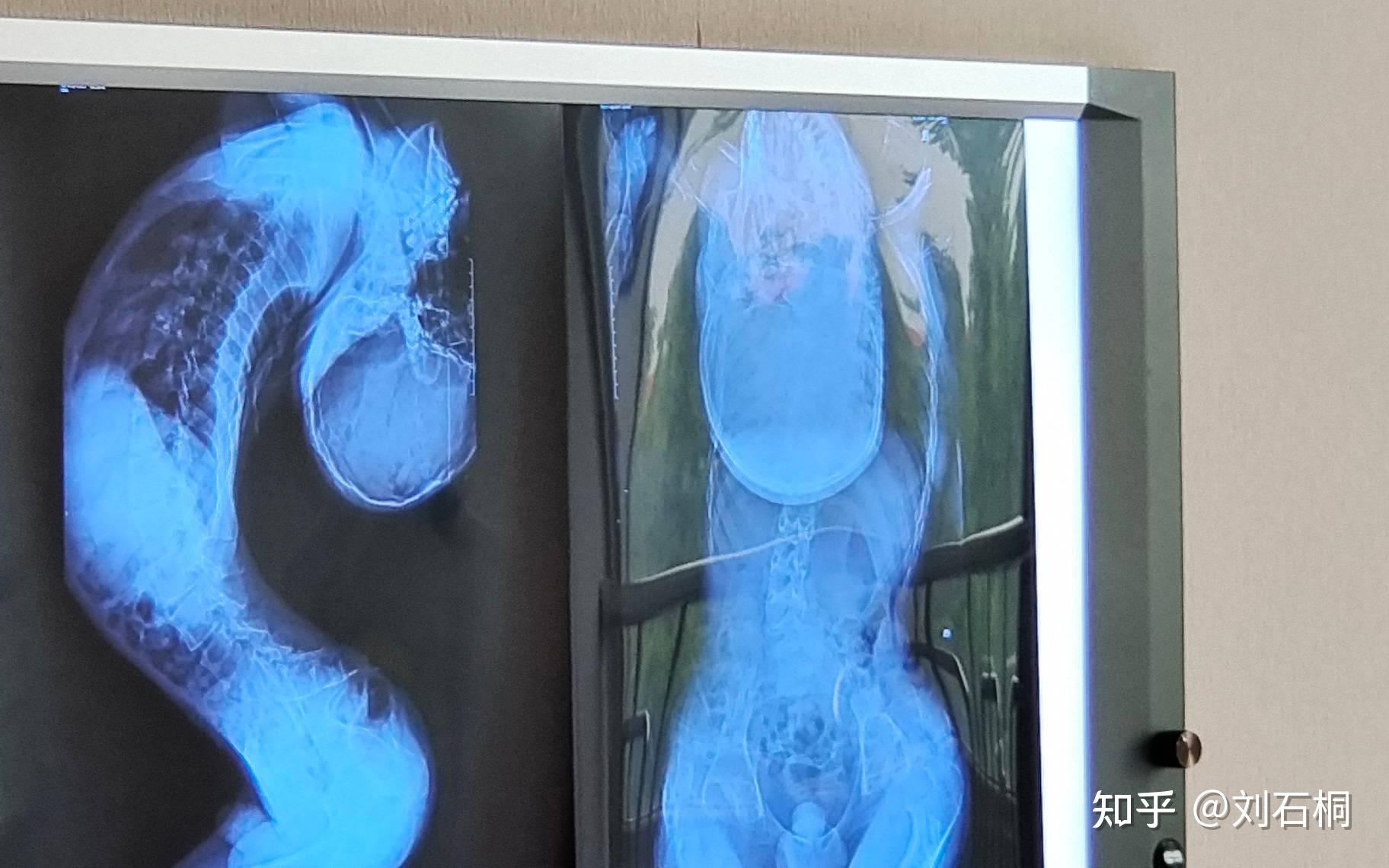

他的脊柱拍片是这样的:

知道他是因为他的主治医生王宇,是我在网络上关注的一位著名的脊柱外科医生,也是北大的学长(为北大自豪一秒)。王宇医生专攻脊柱侧弯多年,接受了许多例奇形怪状甚至触目惊心的病人。通过他介绍的案例,许多严重的病患生活困苦,因为残疾或家贫辍学,无法维持正常的学习工作生活。

而小姜是个例外,在我看到的案例里,他的病情严重程度可以排进前五甚至前三。按王医生的说法,如果不接受治疗,他余下的生命不超过十年。可是他从未放弃学习,虽然只能跪在椅子上,用眼睛余光看书写字,可他竟然按照正常的进度完成了小学到高中的学业,还在18岁时跪在瑜伽垫上参加高考,在高考竞争激烈的山东省,考上了本科。

作为一个教育从业者,我深知他上大学这件事能够办成,除了他个人的顽强毅力和不屈努力,他的母校德州学院,也表现出了极大的包容和承担,愿意接纳这样一位学生。严重的脊柱疾病不仅是身体变形和不美观,患者的心肺功能很弱、骨骼非常脆弱,风险远远高于普通人。可是学校接纳了他。这是作为教育者,我很感动的事。小姜即将赴京接受手术治疗时,他的同班同学和班主任一起为他送行:

回到这位河南考生张智铭的案例,严重的心脏疾病,按照现行的高考招生体检指导意见,高校以此为理由拒绝录取,也有说得过去的理由。

但这真的是好的教育做法吗?

在我看来,体检指导意见里,影响录取的体检条件可以分成三类:

第一类,是专业对考生身体有特殊要求,比如某些专业的视力要求,化学、食品专业的嗅觉要求,野外工作需要不能扁平足……等等。

第二类,是由于高校是集体生活,不能对他人造成影响,例如严重的传染疾病,或精神疾病,就不合适。

第三类,则是影响学生自己的健康,例如肢体残疾,视听力残疾、心脏疾病等等。姜延琛和张智铭都属于这一类。

前两类是目前还难以解决的问题,但第三类,能不能针对具体案例,尝试更多解决办法?毕竟,一个孩子能在河南的高中经历三年高强度学习生活还能考上一本线,他的身体条件完成大学的基本学习要求并非不可能。

比如免体,比如不入住集体宿舍,要求家长陪伴就读保证安全——很多重度残疾的学生都是这样读大学的,姜延琛就是由母亲陪伴入学。具体条件可以由学校和家庭先进行商谈,结合学校条件和家庭能提供的支持来最后决定,而不是直接拒绝录取。

最近几年,国家一直讲“教育强国”,“教育高质量发展”。从正确的大道理角度来说,教育强国的教育应该是能惠及更多人的教育,让那些非学业水平之外的原因,影响尽量减小,再减小。哪怕退一万步从功利的角度来说,一位重病或残疾青年,接受高等教育更有可能自食其力,避免成为家庭和社会的负担,不也很好吗。

跟普通人比起来,他们的生活已经充满更多绝望,教育能不能做那一点点希望?