正常。

在美国,杀人案和连环杀手是稀松平常的事情。

再加上美国警察并不联网,也互不干涉,各州之间对于流动人口的管辖也很松散,富人区和穷人区治安差距云泥之别,所以美国的连环杀手是世界上最活跃的地区,警察部门之间经常缺乏沟通,这意味着犯罪中的共同点会被忽视,因此大多数连环杀人犯都不会被认出来。

据FBI的前成员透露,从70年代开始,至少有2100个连环杀手被捕,当前活跃的连环杀手至少有50人左右。

然后各种电视剧都出现过。

《犯罪心理》这十来季,简直是太好看了。

所以连环杀手很普通。

而且相比国内和欧洲,不怎么宣传连环杀手的事迹,比如高承勇被抓住之后,媒体的报道一段时间内非常多,但是后来一夜之间,就跌下热搜,停止过多报道受害人和凶手过多的故事,就是为了避免模仿杀人和成为流行符号。

但是美国不同,美国人喜欢探索连环杀手的内心,喜欢报道这些连环杀手的事迹,喜欢从各个角度来窥视连环杀手,所以美国的连环杀手成了一种文化符号,成了流行文化中偶像。

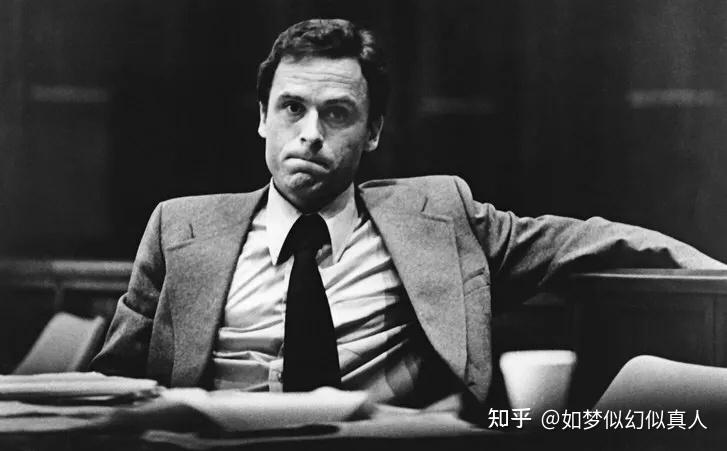

从某种程度上说,美国人是泰德·邦迪的。一个连环杀手,能拥有那么多公众起的酷炫绰号、编造的正面笑话,这看似颇为荒唐——然而,事实就是如此,他在聚光灯下绽放迷人的微笑,在法庭之上悠哉阅读《古拉格群岛》。

一种新式美国英雄就诞生了:邻家杀手。如果你不把这个杀人狂魔和姐妹会成员惨死在床上,牙齿粉碎、脑浆奔流的场景联系起来,你会误认他为一个逍遥法外之徒、一位越狱专家(在其于1978年2月最后一次被捕之前,他曾两度从县监狱中越狱成功)、一名误入歧途的好男孩,乃至女人们心目中的白马王子。

于是他成了美国一代人的偶像。

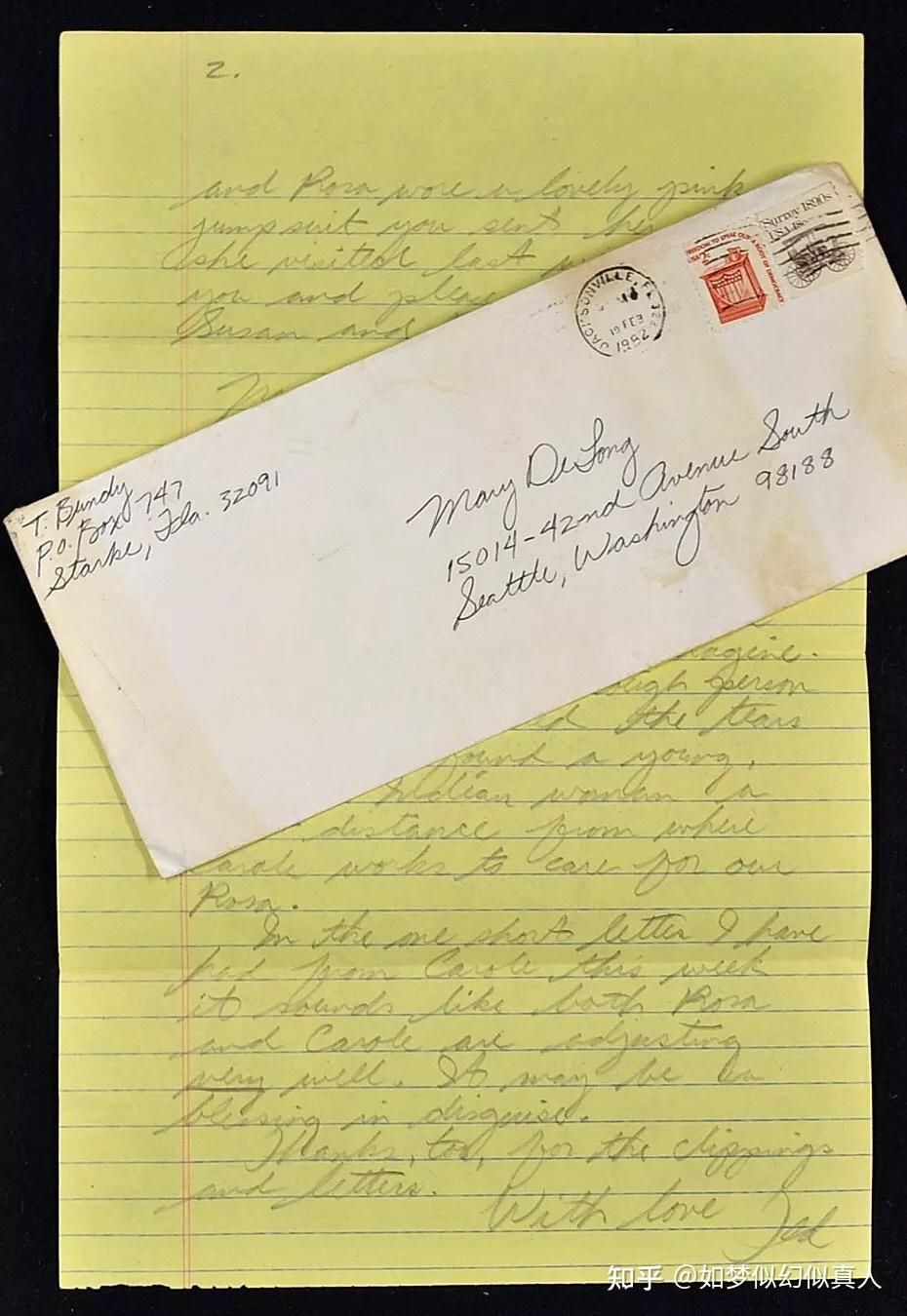

泰德·邦迪的一位已婚粉丝就曾写过一封情书给他,信中狂热地写道,“我对你的想念之情难以自已。我愿付出所有,只求换来与你独处的一小时。我会用尽一切办法,向你证明,我有多么爱你。”

而从传奇性来说,如果抛开恋尸癖不谈,邦迪就是一个为电视荧幕量身打造的杀手。

新闻报导将其描述为一位政治前途一片光明的睿智准律师……他看上去就像是那种女孩会很骄傲地带回家,向父母介绍的男人。

而且邦德每次向受害者搭讪,都会如同偶像剧的开头,利用帅气的皮囊,自信帅气对受害者说,“你好,我是泰德•邦迪,能认识一下吗?”

《纽约时报》的一名记者激动得上气不接下气地称其为“肯尼迪式的人物”。

就他妈离谱。

但是,又有谁能扭转这种对邦迪传奇的崇拜呢?考虑到这件事儿发生在美国,这种趋势就更不可能逆转了。哪怕是这个杀手被处决的那天,都成了全美人民狂欢的日子:人们畅饮冰啤,售卖纪念T恤,大肆举办烧烤聚会,待他死讯传来,人们便把平底锅敲得咣咣作响。

群众也希望邦迪接受制裁,但他们仍旧沉溺在这个连环杀手的传奇之中,正如一名记者在《纽约时报》上写的那样,“邦迪身上有着一切美国引以为傲的个性。”

所以吧,我预计这个案件会在媒体上占据头条很久,破案后也会成为一段传奇。

就是这么魔幻现实主义。