关键是谁拍的,自拍的吗?

基建鼻祖慈禧与北洋水军覆灭记:修建颐和园到底花费了多少钱?

喜欢大基建的人都认为基建可以带动相关产业链,这在经济学上确实存在,但是过度浪费的基建反而加重了财政负担,老百姓被敲骨吸髓,农业、工商业秩序被严重破坏。

理论上秦始皇才是中国第一基建大师,修建了万里长城和阿房宫,举全国之力发展大基建,最后只延续了两代就被灭国。

古代居民税负分为徭役、农业税、兵役,在后期均可通过钱粮替代,有钱人可以出钱找人替自己服徭役、兵役。在法定徭役的基础上,居民参与重大公共设施建设是没有正常工资的,均是义务劳动,但是即便如此,也必须管饱,因此古代官方的重大基建项目还是有人力成本的,除去人力成本还有物料成本。

秦始皇的长城、阿房宫、陵墓到底花费多少,已经很难计量,可能占到实际财政收入的三分之一以上。

由于古代家天下不同于现代公天下,天下的财产成为了帝王的私产,很难逐一区分,因此封建王朝的大基建很难被精准的测量出来。然而在我国最后一代封建王朝末期,国家财政初步现代化以后,还充斥着封建色彩的基建项目。

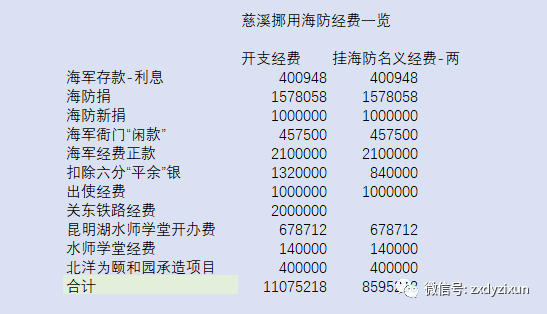

例如有史料统计的颐和园,为了慈禧过寿,大兴土木,光绪年间每年财政收入为6000w两白银,而修建颐和园即花掉了1000w两白银,为慈溪过生日举办各种派对又花去1000w两白银,本来应该用作海军军费的白银却被挪用给慈溪享受,使得海军丧失了补给弹药和维护舰船的能力,最后在甲午海战全军覆没。

大清1886年前后开始订购战舰,1888年北洋海军正式组建,到1894年全军覆没仅仅不到8年,订购之初组建了亚洲第一舰队,可八年之后没有系统的保养和维护,已经被日本追赶上了,日本舰队的船舰采购日期更近,装备更先进。黄海海战的结局是日本:大清战损比为 0 : 5,缺乏维护的北洋海军炮弹即便击中日本舰船也无法爆炸造成可观的杀伤,fubai和缺乏管理均成为了战败的直接原因。

类似于R-U war中的R,没有精确制导炸弹,缺乏现代通信系统导致多位将军被U精确清除,最先进的战斗机却挂着二战时期的铁炸弹投弹,被U防空导弹击落。

R的fubai有目共睹,大量的私人游艇和别墅被xx享受,军事工业依旧吃几十年前的老本,毫无进步,却被无数孝子吹捧成神。

就连收买U政府的几十亿美元资金都被R情报机构tanfu掉了,这种国家焉有不败之理呢?

----

当然为了缓和矛盾,马上5月9日要开大会,这好比大清海军阅兵一样,日本人参观这些旧式装备后,坚定了备战清军的决心。----那么问题来了,耗资1000w两的颐和园为何没能带动大清内循环经济,反而导致民生凋零越来越穷呢?有人说,这是私家园林,如果开放卖门票,卖房子,那么一定能够发财,这样经济就活了。

1000w两是其财政收入的16.6%,大清朝一两白银可以购买500个鸡蛋,地主家的长工收入在10两/人/年,门票按照0.1两计价,折算成白银以后,需要1亿人次旅游,才能回本。

大清朝总计4亿人口,除去老弱病残,实际中产不足4000w,且分布在全国各地,1911年北京实际人口76.7w。

北京人每人每年去一次颐和园,花费0.1两白银,合计一年颐和园收入为7.6w,需要131年才能回本。

如果把后期维护费用折算进去,颐和园要想回本预计需要200年以上,1860、1900年颐和园两次遭到侵略者的洗劫,而大清在1911年宣布破产,1924年颐和园对外开放。颐和园旺季门票30元,按照年游客600w计算,年收入最高1.8亿,但是实际上我们根据颐和园的公开信息发现,颐和园是亏本运营的。

2022年颐和园预算收入5.133亿,其中财政拨款4.095亿,即实际颐和园收入为1.038亿,每年基础支出3.8亿,其中大部分用于翻修维护。

财政收入必然意味着财政支出,大清的失败灭亡归根到底是财政支出进入到了一些无底洞领域,没有平衡好军事、个人享受、社会福利三者的利益分配,最终才导致人心尽失、国破家忘。

1900年,即甲午海战六年以后,盲目得意的慈禧向十一国列强宣战,为何要宣战呢?戊戌变法失败以后,洋人和慈禧产生的矛盾越来越大,慈禧认为此时兵强马壮,是时候该向外国人翻脸了,想继续闭关锁国,重用义和团抵制洋人,先杀主降派再杀主战派,遗臭万年。而创办北洋军事、经济集团的主官们再清楚不过自身的实力了,纷纷和洋人达成协议,史称“东南互保”,“东南互保”也是历史上少有的“卖国”不被清算的例子,李鸿章、张之洞至死都没有受到保皇派、义和团、民粹主义的清算,在历史教科书中至今都被定义为正义人士。