怎么说呢。

黑社会诞生的地方,往往是政府职能缺失的地方。

根据中国政法大学何秉松教授的论文,1953年到1978年,中国是没有黑社会活动记录的——在这背后则是国家和党组织对各领域的全面控制,从最基层的生产队、人民公社,各种集体所有制、全民所有制单位,每个人都处在国家或者集体的控制下,积累的社会财富成为国家资本。

中国的计划经济体制当然不够完善或者尽善尽美,但计划经济对政治的影响确实很有代表性——与其说中国的计划经济是经济的,不如说是政治的。

在这样一种情况下,国家控制每一个个人,当然也需要对每一个个体的基本人权负责,确保每个人都能履行义务、承担责任,但限于当时国家的财政能力不足,因此依赖群策群力的办法搭建起了基本的社会公共秩序——合作医疗、联防队员,乃至于公共水利设施,等等等等。

但到70年代中期,尤其是五五计划开始以后,这个就像曾经的朱元璋“编户齐民”一样的政策已经执行不下去了。

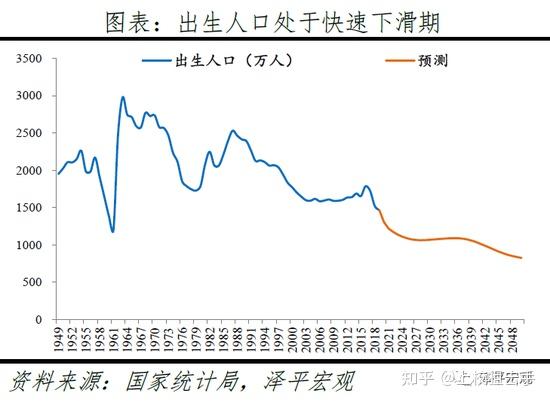

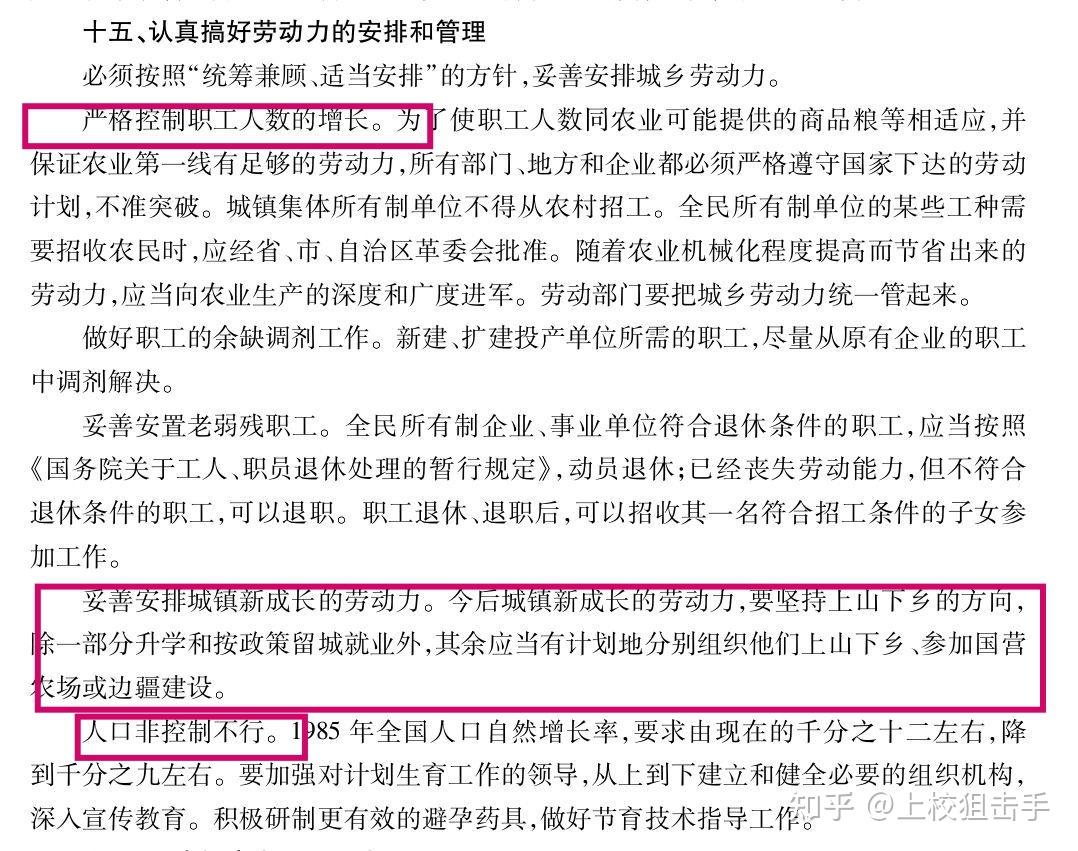

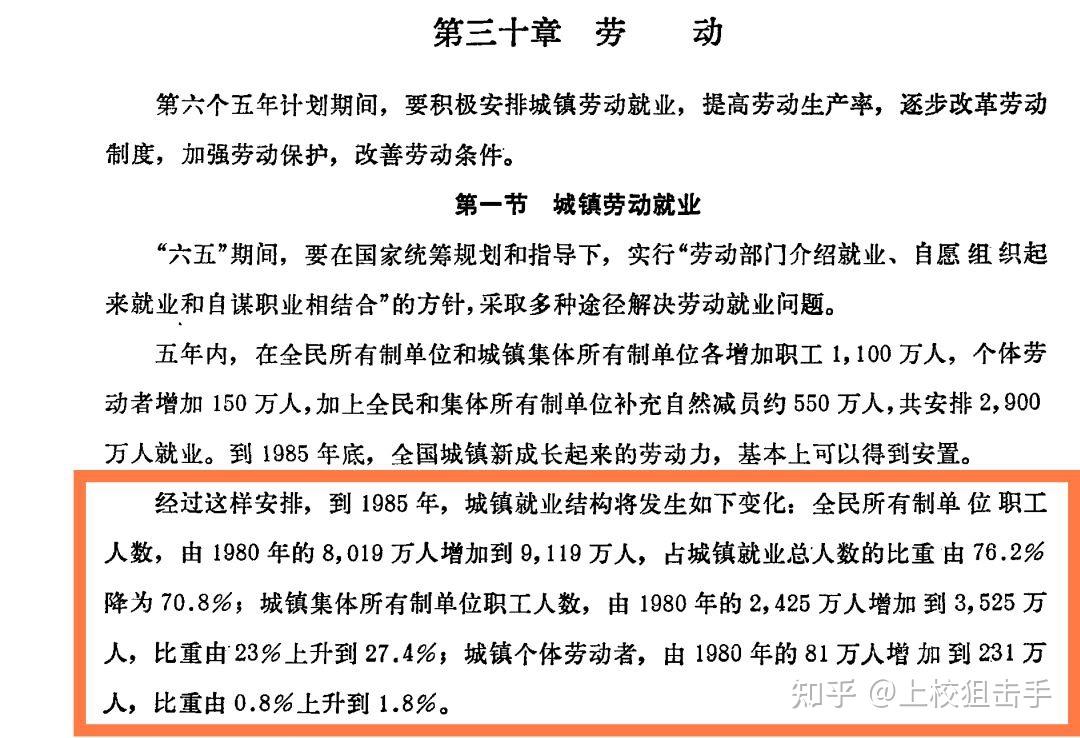

中国的boomer——即婴儿潮一代出生在1961年到1967年,短短的一个五六年间,超过1亿人出生,这几乎完全是新增人口。这些人口将在1975-80年前后,也就是五五计划时期,达到无法控制的地步——历史实际上也证明了这一点,五五计划、六五计划和七五计划的文件实际上充分地证明了这一点,你们可以在国务院网站上下载到。

一开始,国家采用鼓励农民经营副业的办法,但很快,一个矛盾即将最终爆发。

根据国务院知青办1973年的数据,自1969年以来迫害知青案件2.3万余起,其中奸污女知青案约占到70%。

随着知青下乡过程中与社队干部、农民之间矛盾的爆发,国务院和各级政府不得不同意知青返城——近千万的知识人口短时间内的流动几乎让各级政府失声,他们在共和国建立以来还未面临过如此规模的人口流动。

随之而来的就业让政府进一步失声,当年的城市几乎就是工人的代名词,乡村几乎就是农民的代名词,城乡身份极致简单又极致对立——工人就是工作在各种“单位”、“公有制企业”中的,农民就是在人民公社的管理下挣工分的,返城而没有工作的知青这个全新身份意味着旧的体制下没有安排他们的空间,而没有空间则意味着熵的增长。

一个社会的熵的增长,则意味着动乱的产生。

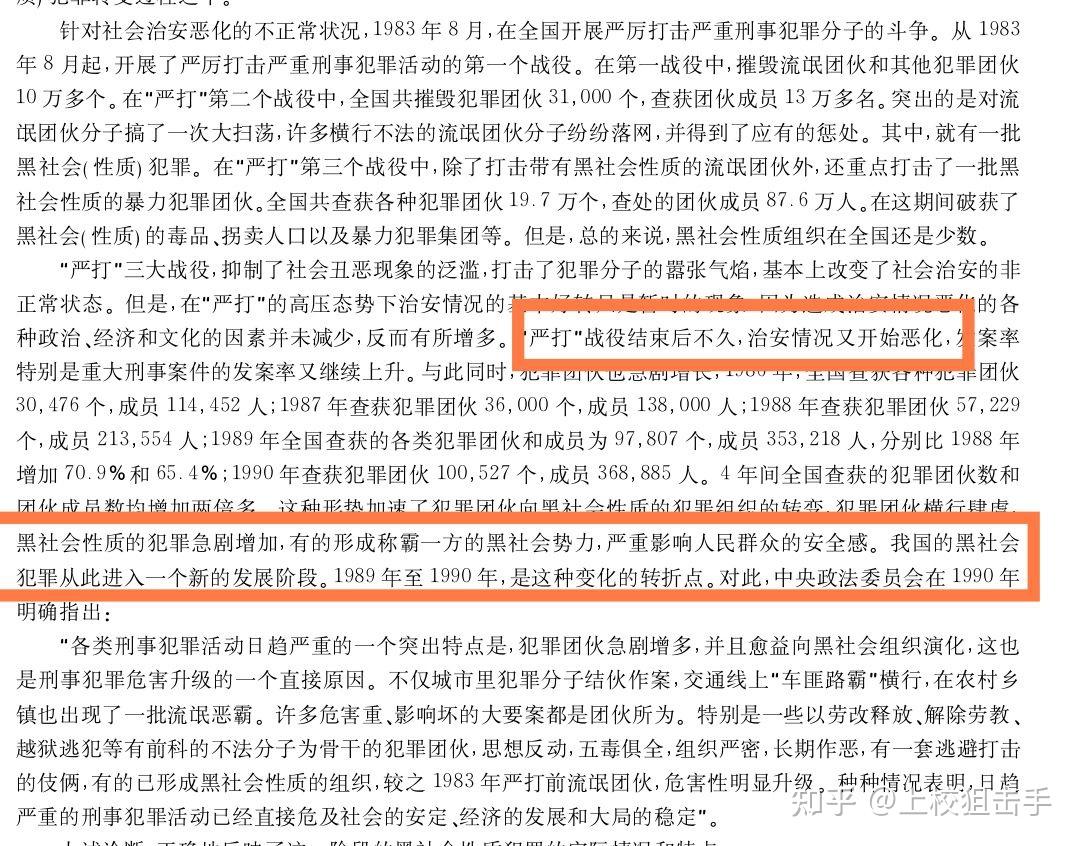

伴随着知青返乡的除了第一批私营的、剥削性质的(邓主持下的党的十三大报告明确定义当时的非公经济为剥削性质)企业之外,还有黑社会的滋生。

一个社会中法律没有到达的地方,自然会有其他规则替代它;一个社会中没有形成秩序的地方,自然会自发形成秩序——只不过形成这个秩序的过程,是极其野蛮而不堪入目的。

1982年的人口普查显示,共和国此时已经拥有了整整10亿人,相比1964年的6.9亿,在18年中增长了3亿多人,增长率高达45%以上。与此同时,百万大裁军还将超过100万的精壮男子输送向了社会——如果操作不好,这是可以酿成政权倾覆的力量。

在国务院和各级政府因为人口问题焦头烂额,哪怕农副业都容纳不了足够的就业人口,以至于曾经的革命元勋都开始向所谓“具有剥削性质的私营企业”妥协,尽可能用任何一个地方、一种办法塞进就业人口的时候,也是在逐渐放弃自己手中曾经能够控制到一个家庭甚至一个人的利维坦式的权力。

经过整整1297个字的铺垫,我们终于进入了今天的主题——黑社会。

政府职能的不断退让恰恰犹如太阳落山后,路灯接替太阳照耀大地一样。社会达尔文主义在各种阴暗的角落滋生,并以最野蛮的姿态建立有利于最强者的规则。

与此同时,本应该维护社会公共安全秩序的警察部门遭遇的却是1949年以来的最大危机——伴随着人口剧烈的流动,原用于将农民“属地管理”的人民公社体制解体,治安联防队员和民兵在社会公共安全中发挥的作用逐步微弱,失去群策群力的帮助以后,所有的职能都强加到了那个没有那么多钱、没有那么多人、没有那么多科学经验的政府身上。

这个政府与1953年或者1964年的并没有什么不同,它还是足够拮据、足够一贫如洗——但不同的是,曾经它可以将农民的乡土同乡气息和数千年的宗族自治、乡贤乡约引导并且改头换面成为互帮互助的人民公社,但现在,面临空前规模的人口增长、就业人口规模失控和人口流动,它只能依靠自己。

1992年,为了分担中央政府压力,允许各省“自建编制”,这意味着将组建公务员队伍的权力下放——各省于是组建了总数超过30万人规模的“自建”警察。与此同时,私营企业开始在就业上占据主导地位。90年代后期,在东北亚三角债和东南亚金融危机的背景下,3000万国企工人下岗、超过50万名公务员被裁撤——这意味着政府职能被削弱到了一个临界崩溃的地步。

那个时代是什么样子的呢?

一个镇的党委成员可以因为政见、路线不同而大打出手,悍匪横行,大案频发。商人遇到不收礼不受贿的官员是不敢做生意的——因为格格不入意味着不是自己人,政治上的干部逆淘汰在那个时代成为一种所有人习以为常的惯例:跑关系、走后门不需要遮遮掩掩,说出来反倒是证明自己人脉和情面的值得骄傲的事情。

那也是大陆社会与香港社会在风貌上最接近的一个时期。

当时的英国人或者香港人之所以答应“回归、五十年不变”,是因为他们坚信五十年后中国大陆会变成香港的样子,而香港将继续保持自己“明珠”一般的地位。

对于石副厅长来说,使用卧底和恐吓吉米的政治和经济成本要远低于进行严打的成本,找回龙头拐杖所要付出的几个便衣和卧底的泡面钱,相比解决和联胜五万多人的就业实在是不值一提。

这也是那个年代警察处理社会治安常用的手段——找到让社会稳定的办法,而不是消灭邪恶。因为在那种恶劣的环境下,惩恶扬善更多属于一种奢望,只能稳定住社会,期待经济发展可以解决潜藏的许多问题。

我知道你用“轻易”这个词,更多是想听到爽文式的大陆公安“降维打击”的段子,但石副厅长身后的山并不是正义与公平,而是“稳定压倒一切”,用山、用高速公路、用威逼利诱的方式或许在今人看来几乎“同流合污”,或者反映更加令人厌恶和嘲讽的“统战价值”,但也是当时唯一可以选择的方式——香港人从未想到,回归后他们见到的所谓的“一个酒店里全都是便衣”式的“大陆恐怖而庞大的力量”,仅仅只是旧体制衰落后残缺的一角。

在那个时代千千万万的干部都在“文件精神”的指导下,像石副厅长一样做着事,他们有自己的人脉、自己的方法,有些超越法律的界限甚至长期在法律的允许范围以外。当下一个时代来临时,如石副厅长或者华润集团旧掌门人这样的人物甚至认为,“不违法、不违纪,工作就没法干。”

他们理所当然的受到了下一个时代的报复——活在上一个时代中的人终究在下一个时代的船上没有位置。

当那些“不收敛、不收手”的石副厅长们在铁窗里了却余生的时候,我们第二部的主角吉米仔的原型,那位被称为上海仔的男人,则仍然在国安和香港保安局的庇护下,继续发挥自己在两岸三地中的特殊作用,在某些隐秘肮脏的角落中与《寒战2》里对方在香港埋下的、相对应他的力量斗争,为新时代的《无间道》书写着新的续章。

所以,当年山坡上的掌掴与恐吓,作为个人来说,谁又笑到了最后呢?