在看到这篇文章的时候,已经是新的一年了,先祝各位新年快乐。

谈巨变可能我不够资格,但在经历了一次意外的病痛后,我渐渐的对变化这件事情有了新的了解。

接下来我将以一个普通地产人的视角,给大家讲讲过去3年我看到的变化,和对我个人的影响。

01痛觉、和接受痛觉

那时候还是我刚刚恢复行动能力,痛觉仍然无时无刻伴随着我,无时无刻的提醒我身上仍有的残缺和生活的不连贯。

我无精打采的来到了理疗室的门口,趴下,低头,把脸埋进理疗床预设的空洞里,正如我空洞的眼神。

理疗师是个40左右精干的医生,他的力气不大,也没有什么特殊的手法,一切都显得这么的无趣,又是一次漫长的重复,既不能缓解肉体的疼痛,也不能捏碎我心里的恐惧。于是,在又一次放弃了神医能让我立刻恢复的幻想后,一声习惯性的叹息,就这么从我嘴边溜了出来。以至于我都没有意识到。

“小伙子,我觉得你看起来,就没什么意思。”他一边按着,一边说道,手上的力道也没变小。

无间道里,傻强死前问过仁哥,昨晚的按摩小姐到底漂不漂亮,现在我既不是按摩,也没有小姐,这自然是一个到死前都不用关心的话题。

但仿佛话疗也是理疗的一部分,理疗的先生继续自顾自的讲了起来。

“我和你有过一样的经历,你这才哪儿到哪儿。我见过好多严重的病人,你看,我不是还在给你理疗”说完帮我压了压腿。

有点痛,在我哼哼唧唧的时候,我回应了他一句。

“但是现在就是和正常的时候,有很大的不一样。”

“我知道。”感觉是话疗进入了状态,他手上的活稍稍停了一下,接着又摁了起来。

“但你不能就此就放弃了生活。”

而接下来的这段话,仿佛正骨手法里最后发出声响的那一下,把我从虚无当中,拧回了现实。

“你现在是个病人,疼痛不是一天就造就的,那自然,不会一天就散去,你现在抗拒疼痛下的生活,你知道病痛会远离,你躺下等待他的离去。但如果,疼痛持续一生,你准备和他对抗到什么时候?

既然他短时间离不开你,你所要做的,就是在这段时间里,和他成为朋友,面对他,接纳他,然后学会如何,和他一起生活。

这是一个全新的过程,意味着一个不一样的你,你可能会有新的限制,新的约束,你也会在和他的磨合中感到挫折,你和他成为了朋友以后,也会有挣扎和对抗,你要学会适应。

人的任何一个阶段,都会面临变化,你要学会在这个过程中,接纳变化,找到新的平衡,带着镣铐跳舞。”

30分钟以后,我带着一具全新的躯壳走出了医院,空气是清洁的,草是绿的,人们是鲜活的,我和我的新朋友站在一起,向人群中走去。

02地产的变、和人的一尘不变

作为一个地产从业者,整个地产行业,也在经历着前所未有的变化。

2年前我听从了一个经济学硕士的话,看完了曼昆的经济学基础,读完了兰小欢的《置身事内》,在知网上阅读了200多篇关于地产市场、价格、供需理论的论文后。

经历过和家人无数次的解释,争吵,谈判后,我甩掉了手上的不动产,成了一个无家可归的人。

你会顶着压力在上海买房吗?顺便提一句,这个经济学硕士,本科的专业是土木工程,现在是一个将要主动离职的公务员。 @侯汪汪

于是一个不靠谱的人接受了另一个不靠谱的人,一个极其不靠谱的建议。

而促使这个建议达成的因素,是在大量的阅读中,我问了他一个价值千金的问题。

你相信变化吗。

而他的答案是相信,也不相信。

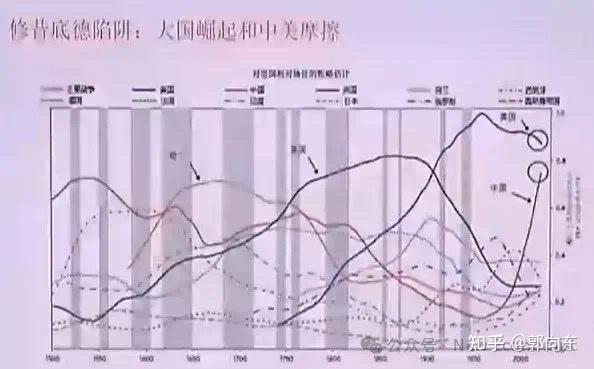

相信的是世界是在飞速变化的,而不相信的是,人类的劣根性是不变的。

正因为世界的变化,和人类的不变,催生出了周期——人类在一次又一次放任世界向极端发展的过程中,把筹码下在了永远不会有变化。

于是世界的在变动到了极端以后,就无情的抛弃人类这些愚昧的筹码,向中性化义无反顾的做出了变化。

这篇文章里,我不会向你们解释价格机制,也不会向你们阐述为什么钱越来越多,通胀却越来越不可能——如果有这些需要,可以点开我的主页,看看我过往的回答,这是一个很明显的广告。毕竟在非专业创作的情况下,这个账号在过去的1年2次登上了经济管理板块的“知势榜”,关注一下也不会吃亏。

明明那么多人在等房价降之后买房,怎么还说房地产会崩呢?为什么深圳的房价比其他城市高?

03人的力量

我在前两年和大家的思想碰撞中,很多人让我相信一股非自然的力量,那种力量伸出手,就可以挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾。他对市场除了干预,还能进行抛开逻辑和理性的干预。

然而我的回复是,我相信人类自身的力量。

我给你们讲一个通俗的故事,我们这个物种,20万年前从非洲走出来到了现在,我们经历过天灾人祸,却一次又一次的存活下来。

为什么?

因为人类有原始的生存欲望。

无论环境如何改变,无论生产关系社会结构如何变化,人类都可以依靠生存欲望活下来,而这种欲望,往往是自发促使一些极端化行为改变的动力。

当人类被挤压到生存的边缘,这股力量就会激发,自发的去保护自己。从遇到野兽和泥石流的肾上腺素爆发,到旧社会的农民起义,随着社会结构的演变,如今,是一种无声的对抗。

旁氏游戏最大的特点在于,要有新的参与者,一旦缺少参与者,这个看似宏伟的大厦,顷刻间,就会崩塌。

社会科学有一个特点,就是没有办法做实验,因为实验品是人本身,这是不人道的。所以,社科的一大特点就是后验性——要么理论等待事实的发生,要么从事实中总结理论。

从近2年的救市政策和实施的结果来看,救市的意图,不在房价,而在流动性。

而一旦流动性缺乏的时候,就引入新的投资者(降低首付比例,解绑限购),这也是为什么过去2年高端住宅市场逐渐活跃,底端市场哪怕在不断的政策刺激下仍然渐渐沉寂的原因——因为被政策卡在置换链上的人群,正在逐渐被政策开放所消化。

而关于置换链,本身很好的证据在于,三四线市场的崩溃,是先于高能级的市场的,然后由低到高逐级按照先后传递的,而现在仍然保持活力的,并不是一线的整个市场,而是一线和新一线的高端市场,这也是一个侧面的证明。

这也证实了一个反常识的逻辑,即:

决定房价的人,恰恰是被购房市场看不起的,“最穷的人”。

为什么这个最穷的人,存在一个引号?

因为不可能是赤贫,这些人本不在市场内。地产市场最穷的人,是原本有意愿参与,却无力参与的人。

他们或是失去了工作,或是发现买了房也没剩余的能力结婚,于是,正如前文所述,凭借着“人类生存的本能”,他们选择保护自己,完全退出这个市场。

而这,正是“刚需”逻辑的破灭——年轻人不再服从社会的规劝,不再接受社会时钟的牵扯,主动退出了婚姻和购房市场。

因为房价太高、收入太低。

这才是地产市场崩溃的本源。这也是为什么,在这两年,我反复强调的:地产市场的修复,和地产政策无关的根本逻辑。——要修复的问题本身是房价,是就业和收入,而不是政策门槛。

04深冬还是立冬

那么,这种剧烈的变化结束了吗?很多人拿出了租售比修复,租售比接近存款利率以及房价变动速度的边际改善来证明这件事情。

租售比首先没有一个恒定合理的值,租售比的合理性,是要结合资本市场当前的无风险收益确定的,其次,不动产的收益本身就要计算流动性溢价、折旧和外部引起的估值损失。所以不动产的合理租售比应该显著高于存款利率,毕竟存款本金不会灭失,也不会折旧,且流动性极佳货币层级也较高。

如果以上我的逻辑是正确的,不动产市场的筑底起码要满足2个条件:

1、行政定价和限制手段彻底退出,市场自身进行价格修复和调节。

2、普遍的青年的就业及未来收入预期得到改善。

实现第一条非常容易,第二条的实现,涉及非常复杂的过程,这也不是我该探讨的内容。相信读者有自己的判断。

05一些不成熟的想法

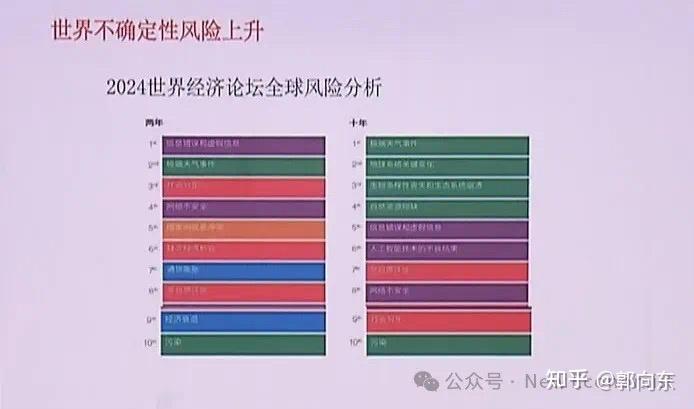

最后,讲讲我们还会面对什么样的变化。

1、一定要抛弃永远通胀的概念。也要牢记通胀并不是完全的货币现象(inflation本身就没有通货这个意义,翻译误导了中文读者)。因为印钱的不是央行,最大的印钱的机构,是商业银行,和向他借钱的你。反过来说,还债的行为,是在湮灭货币。

2、利率高低并不体现在数字上。假设正常的投资都能在市场上获得年化30%的收益,那么利率20%,都是非常低的,因为你可以无风险获得10%的收益;那请问,在多数金融资产“绿色化”的今天,1%2%的利率,低么???那既然借贷不划算,投资会“绿化”,直接合理的投资渠道在哪里呢??相信读者自有判断。

3、如果大多数人都在后退,那么只要能大差不差的站在原地,就是一种前进。当这部巨大的电梯在上行的时候,你站在原地,都能上行;但当电梯在下行的时候,不要因为你努力跑还在原地踏步感到不安。因为跑快了会摔下去,不跑也会自然向下,你在原地,就是胜利。

4、永远接受变化,时刻观察变化,然后,给后面的变化,留足空间和余地。——不要再尝试去做猛加杠杆和孤注一掷的事情,因为谁也不知道,变化会发生多久,会有多么难以捉摸。留好余地,轻装上阵。上周,我一个知心大姐的闺蜜被骗掉了自己和她97岁老爹的所有的积蓄。阿姨没有结婚,也少有别的亲戚,于是她崩溃了。我们不去讨论骗子有多么可恶,我想提醒大家,人的精神是多么的脆弱,不妨回忆一下,你有没有建立在外部的精神支柱,如果这根支柱坍塌,你会如何。所以,也可以借此机会,摆脱这个外部的依附——外部的支撑只能是支撑作用,不能让他成为你的地基,永远保证你不会被击垮。

5、活下去。这是我要讲的最后一点。就在昨天,我罹患宫颈癌的表姐离开了人世;3年前她和姐夫买了期房,问了我关于屋面防水的问题,现在装修已经进入尾声了,然而她一次都没住过。讲这个没有别的想法,只是希望你多关心自己,因为活下去,就是希望。

最后的最后,我送大家一首歌——顶楼的马戏团的《崇明岛》,11月,我去西岸看了顶马的演出,看着台上谢顶大肚子的摇滚中年陆晨,用平淡温馨的口吻唱完这首白口,我决定主动离职,去给自己一段休息的时间,因为休息既不违章也不违反劳动法。而哪怕这种休息是错的,我也有退路,我有崇明岛,我有崇明岛上吃不完的“乌小蟹”和70块钱房租(10年前)的小公寓,也愿大家接受变化,勇敢的面对从未面对的生活,找到属于各自的崇明岛。