某位性别混沌状的知友大概是它朝思暮想的S3早已成为乐子,“入关”信仰崩塌而癫狂疯魔了,试图在最后的疯狂中凭借对你乎法西斯后备役小市民所思所想的极度了解,在近期大吹狗哨来狂揽流量——然而令人遗憾的是,如果说某位知友以前那样不知所谓的口嗨怪话由于过于言之无物,倒是让人懒得反驳,如今它对具体的苏联革命历史大放厥词,就很容易发现大量的基本史实错误和无比荒谬的叙事,证实其不学无术的本质了。

考虑到篇幅所限,我们就主要集中于他所讨论的雅戈达和叶若夫的部分来进行驳斥。与主题相关的贝利亚的垮台就不再赘述了,但正如叶梅利亚诺夫(Ю.В.Емельянов)教授论述的那样,贝利亚并不是从一开始就注定垮台,马林科夫等人最初甚至把他当成一个强有力的盟友,只是后来出于政见不合,尤其是对贝利亚发动政变的恐惧而率先勾结军方的朱可夫等对其发动了军事政变:

事实上,早在1934年就被正式任命为内务部门主管的雅戈达热衷于享受和贪腐,根本就没有因“太想进步了”而利用基洛夫遇刺扩大党内清洗的主观动力,例如雅戈达曾一度把有关于托洛茨基下令在苏联实施恐怖行动的相关证据称为“琐事”和“胡说八道”。正如马修·莱诺(Matthew E. Lenoe)教授所说,在这些案件中“雅戈达以一种有限和微妙的方式抵制了斯大林试图在前反对派中寻找巨大反革命阴谋的要求”,而“负责监督NKVD的中央书记尼古拉·叶若夫才是真正推动阴谋叙事的人,他往往比斯大林在公开场合走得更远”。具体在基洛夫遇刺案上,试图维稳的雅戈达恰恰在案件调查一开始,就努力想把调查方向往境外势力的方向引导,而不是去调查季诺维也夫这些党内反对派。

甚至说雅戈达很可能对把案件转向反对派分子的举措施加了一些阻力,最后是在斯大林的压力和其派遣的叶若夫的监督下雅戈达才勉强配合从该角度开始调查(雅戈达对叶若夫插手他的事务深恶痛绝。他为此向下属不断的抱怨,并严厉的告诉他们未经他的允许不得与叶若夫谈业务。当有人这样做时,雅戈达会勃然大怒,质问他为什么在与叶若夫谈话之前不征求他的同意)——叶若夫回忆说:“我记得,斯大林同志把我和科萨列夫叫来,说:‘在季诺维也夫分子中寻找凶手’。我应该指出当时的契卡并不相信这一点……斯大林同志不得不出面干预。斯大林同志叫来雅戈达,说:‘小心点,我们会打烂你的脸。’”

但即便如此,基洛夫遇刺案第一次的调查结果在政治局向全体党组织起草的一封通函中,也仅仅只是解释为“季诺维也夫追随者”所为,并认为党内的季诺维也夫反对派本身本身,即“罪恶的巢穴——季诺维也夫反苏集团——(早)已被彻底摧毁”,因此季诺维也夫本人只需为组织和领导“地下反革命小组”负责被判处十年有期徒刑,甚至说在监狱中,受到特别优待的季诺维也夫(雅戈达后来回忆说:“我采取了一切措施为季诺维也夫和加米涅夫创造最有利的条件。书籍、纸张、食物、散步一一所有这些他们都不受限制地得到了”)还有“闲情雅致”对斯大林进行“信件轰炸”诉说健康之苦来“卖惨”博取同情,当他意识到自己那简短而可怜的信息不起作用时,就开始认真写长篇大论的忏悔录(分两部分,共有足足308页),即名为《应得的判决》的手稿。

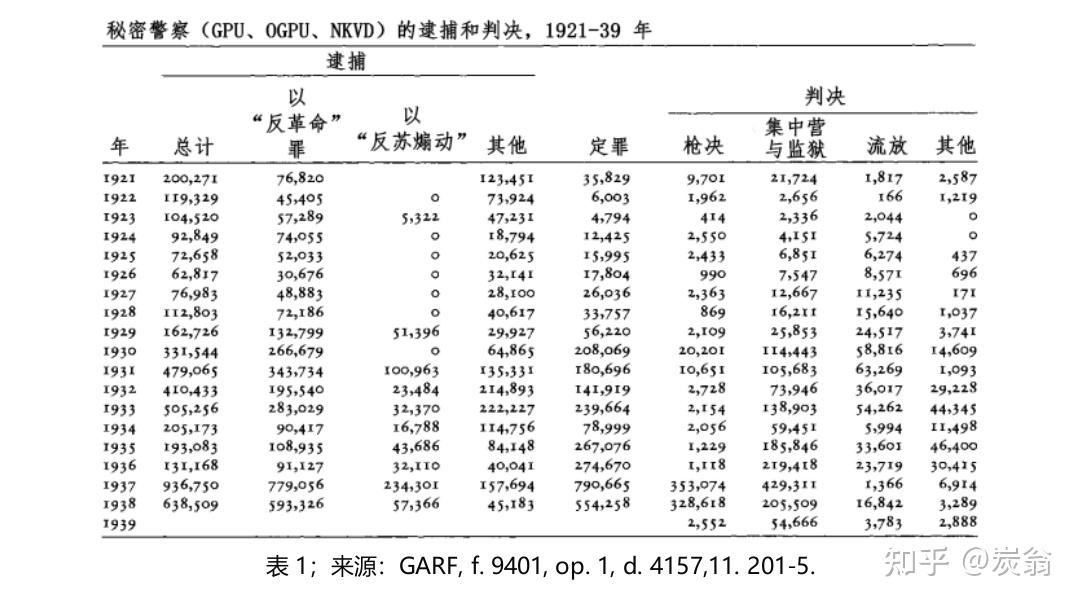

必须强调,雅戈达不仅不是瑞典原神某纳粹胜利时间线MOD中塑造的那样,即某位知友所谓“对内镇压时下手极其凶残,大修劳改营,大抓政治犯,三天两头毙人玩”的魔怔人,恰恰相反,正是在相对温和怠政的雅戈达主管内务部门的1933年至1936年间,苏联政治性和非政治性逮捕者及判处死刑的人数每年都在下降,尤其是在此期间,因“政治性”、反革命犯罪(刑法第58条)被捕的人数减少了三分之二(从1933年的283029人减少到了1936年的91127人)。在同时期,因非政治性犯罪而被捕的人数下降了80%以上(从1933年的222227人下降到了1936年的40041人)。一直是到叶若夫彻底替代雅戈达执掌内务部门之后,逮捕和判决死亡人数才迅速猛增。但即便如此,“1936年到1937年期间”逮捕人数也才堪堪百万左右,处决人数为36万,何来所谓“逮捕150万”、“处决半数”之说呢:

然而1936年初,托洛茨基的反对派下属瓦连京·奥尔贝尔格,在高尔基市试图沟通当地的托洛茨基分子时被内务部逮捕。尽管托洛茨基及其子列夫·谢多夫第一时间宣布奥尔贝尔格是所谓NKVD特工,否认了反对派与奥尔贝尔格的关系,进一步否定了苏联审判的真实性。但是如今根据解密的相关档案文件提供的大量证据(例如奥尔贝尔格及其同伙的供词、他与托洛茨基和谢多夫频繁的信件往来和来源神秘的护照等等),使哪怕威廉·蔡斯(William J. Chase)这样毫不掩饰对斯大林厌恶的学者,都不得不承认自己陷入了痛苦的“最令人不安的境地”——所有证据都导向托洛茨基在撒谎(甚至托洛茨基的谎言在其死后都没有停止,根据约翰·盖蒂的说法,一些1932年后托洛茨基与反对派的信件往来被人为移除了):

这些和其他的揭露让我和我的合作者奥尔加·诺维科娃·蒙特德感到震惊。我们发现了大量证据,证明托洛茨基、谢多夫和他们的支持者对奥尔贝尔格撒了谎,捏造了他是NKVD特工的指控。他在NKVD的记录清楚地表明他不是。关于他的活动和政治网络的细节来自他和他的同志们的审讯记录以及其他主要和次要材料。有些人可能会说,审讯记录不可信,因为审讯人员对奥尔贝里和其他人实施了酷刑,或者编造了供词。我们无法断定他们是否受到了刑讯逼供,但仔细分析他和他的战友们的供词,可以发现他们的供词在很多方面都相互印证,这使他们的供词更加可信。这些材料提供了一个不同的、可信的视角。更重要的是,NKVD和斯大林相信这些材料是真实的。

……

这些发现和其他发现挑战了我们对奥尔贝尔格和1936年审判的理解。但重要的是要明白,正是托洛茨基、谢多夫和马克斯·沙赫特曼(一位狂热的托洛茨基主义者)精心塑造了我们所继承的奥尔贝格的形象。谢多夫和沙赫特曼在1936年合作撰写的书籍对杜威委员会和法国罗加托尔委员会产生了重大影响,这两个委员会都得出结论,托洛茨基在1936年的审判中无罪。这些判决证实了托洛茨基的谢多夫的证词,并被广泛接受。现有证据清楚地表明,父子俩在与奥尔贝尔格的关系上撒了谎,并向这些委员会隐瞒了证据。

……

奥尔贝尔格案和斯米尔诺夫案提供了一些例子,说明如何利用最近解密的档案文件研究具体的镇压案件,从而挑战我们的一些假设。在早前一篇关于示众审判的文章中,我假定奥尔贝格和其他德国被告只是被指派扮演所谓阴谋的代理人的角色。如果今天让我来写这篇文章,我会以不同的方式介绍奥尔伯尔格审判。奥尔贝尔格将扮演核心角色,因为他可以说是关键被告。

……

虽然同意叶若夫的观点最令人不安,但我们必须愿意在证据确凿时重新评估自己的工作和假设。

……

奥尔贝尔格的案件带来了另一个难题。谁才是真正的瓦伦丁·奥尔贝尔格?他是托洛茨基和盖世太保的特工,正如维辛斯基指控的那样企图谋杀斯大林,还是谢多夫和托洛茨基所描述的那个人——一个NKVD特工,他的证词是由NKVD编造的,因为履行了他的职责,他被处以死刑?直截了当地说,我们是相信谢多夫和托洛茨基的话——我们知道他们在奥尔贝尔格的问题上撒了谎,还是相信雅戈达、维辛斯基和斯大林的话——他们的政策毁掉了许多人的生命?这是我们所处的最令人不安的境地。

——William J. Chase Wrestling with Aspects of Interwar Stalinism

奥尔贝尔格的证词极为关键,他证实,斯米尔诺夫等托洛茨基安插在苏联的反对派分子在苏联组织干部和巩固阴谋组织,破坏苏联的工业生产,怂恿身为党员的托派分子成为“两面派”,并“主要通过非法手段”向苏联派遣支持者,让他们“准备恐怖行动”来反对党的领导,其中包括暗杀斯大林等重要领导人的计划和准备,以及尤为关键的是托洛茨基和纳粹达成了某种合作,奥尔贝尔格的护照就是纳粹提供的。这些连同NKVD线人关于其他托洛茨基“信使”的报告,都被传递给了斯大林。倍感惊诧的斯大林决定重启对基洛夫案的调查。以叶若夫后来的描述:“正确地意识到这一切有些不对劲的斯大林下令继续(调查),特别是从中央派我去监督调查。”

奥尔贝尔格这些说法看似骇人听闻,尤其是其中托洛茨基和纳粹合作的说法令人难以置信,似乎降低了这些证词的真实性。然而根据三位意大利学者(当然,他们也是反斯大林的,只是这并不影响意大利托派组织PCL发文给他们扣上了“斯大林主义者”的帽子加以种种抨击,但未曾料到他们进行了条理分明的回应漂亮的结束了辩论),即丹尼尔·布尔乔(Daniele Burgio)、马西莫·莱奥尼(Massimo Leoni)和罗伯托·西多利(Roberto Sidoli)主要基于对托洛茨基分子皮达可夫的飞行进行分析的共同研究。认为托洛茨基在杜威委员会中对自己的辩护并不成立,皮达可夫的证词是真实的(其实据布哈林的妻子回忆,皮达可夫曾被前领导奥尔忠尼启则当面询问是否遭到了严刑逼供,而被列宁评为“具有坚定的意志”的皮达可夫承认“我的供词是自愿的”)——皮达可夫承认自己在1935年12月10号到25号之间,利用到德国出差的机会坐飞机去挪威秘密会见了托洛茨基。原因是他要求托洛茨基向他亲自解释为什么要跟纳粹德国合作。

这向我们表明托洛茨基为了壮大反对派的确和纳粹达成了某种合作。只是其合作深度和持续时间到底如何,尤其是否达到苏联官方所认为的所谓“法西斯奴仆”的可怖程度是值得怀疑的。毕竟我们丝毫不会怀疑托洛茨基作为“最保守的苏联反对派”,他真诚的“反斯不反苏”的立场绝不会让他赞同纳粹对苏联的侵略,要知道他的最高目标就是返回苏联执政——仿佛只要让他执政“堕落的工人国家”就变成“纯净的工人国家”那样。因此,他出于手足无措的机会主义和纳粹建立的合作关系,注定只会是一场互相利用的浮士德式的合作。同样我们毫不怀疑的是,以被击垮的差不多的反对派的组织度和力量并不足以支撑他们完成什么刺杀基洛夫之类的高级领导人的计划,甚至说他们互相之间本身都缺乏足够的联系和规划(奥尔贝尔格也是因此在高尔基翻的车)。

可这些是身为“局外者”的我们站在后世历史研究者的视角所能得知的,而对以斯大林为代表的苏联中央这些“当局者”而言,“意识到这一切有些不对劲”,并过分夸大反对派力量才是极为正常的反应。尤其是此前似乎有很多“蹊跷之处”(例如基洛夫的侍卫长在运送过程中出现车祸,凶手列昂尼德·尼古拉耶夫一直和对斯大林保持不满的松散的反对派分子之间保持着思想上的交流和联系等等)的基洛夫遇刺案在此刻终于有了一个极为“合理”的“解释”——这都是渗入党内已久的反对派分子兼法西斯走狗的阴谋。而更宽泛的说,遮蔽在理论局限性下布尔什维克所困惑不解的苏联社会的种种矛盾和冲突似乎也有了一个答案。1936年9月29日,政治局发表了一份坚定的声明。以托洛茨基主义者为代表的反对派不再被认为是宗派分子,而被定义为是法西斯间谍和破坏分子。

但哪怕这样,在不断增长的供词网络的基础上,1936年6月19日,雅戈达和苏联检察官维辛斯基提议审判并处决了82名托洛茨基主义“恐怖组织”成员——他们的名单仅限于托洛茨基主义者,尽管他们在一封信中提到了季诺维也夫和加米涅夫的可能性,但没有承认这种可能性。实际上,通过将情节限定在托洛茨基主义者身上,雅戈达企图论证阴谋的中心在托洛茨基居住的国外,而不是在季诺维也夫所在的苏联,以此来尽量摆脱自己作为内务部门主管“无能”的责任——换言之,雅戈达担心把季诺维也夫及其同伙置在被被席上会对他产生恶劣影响,因此他希望自己的调查仅限于托洛茨基主义者(最好是国外的),并拒绝了季诺维也夫相关的证据,在文件的顶部写着“胡说八道”、“垃圾”和“不可能”。

但他的这种小心思很快就被看出,得到斯大林支持的叶若夫强制命令雅戈达必须从国内的反对派以及季诺维也夫和加米涅夫本人那里获得供词。在6月和7月,内务部门的审讯人员在叶若夫的监视下审问了季诺维也夫和加米涅夫(可以肯定,在该过程中审讯人员确实没有使用酷刑的余地)。先是7月23日,加米涅夫承认自己是一个策划恐怖活动的反革命中心的成员,但他否认自己是组织者之一,暗示季诺维耶夫更了解这件事。三天后,季诺维也夫面对前追随者克莱夫的直接指控,也要求停止审讯,上交了《应得的判决》这份忏悔录——在这种情况下,相当于完全承认组织了暗杀和恐怖活动。

应该强调,这两人及很多反对派承认罪行的重要原因其实从他们“抽象承认、具体否定”的“认罪”方法就可以看出,与其说他们真的进行了如此多广泛的罪行,倒不如说是他们希望通过表现出这种对党的“忠诚”来赢得广大党员和党的好感和“宽恕”——他们在此前的路线斗争中通过认罪已经得到了党的多次“宽恕”,甚至重新分配了职务,这一招称得上他们屡试不爽的惯用手法了。季诺维也夫在《应得的判决》的手稿中就这样写道:“谁玩弄‘反对’社会主义国家的思想,谁就是在玩弄反革命恐怖的思想……重生为布尔什维克吧!在党面前带着罪责结束你的人生!尽一切努力消除这种罪责”。

但在党中央看来,已经堕落为“法西斯间谍和破坏分子”的反对派们显然已经失去了任何政治信誉,这次不同以往,他们并没有任何得到宽恕的可能。事实上,自作聪明的季诺维也夫的供词支持了叶若夫长期以来的观点,即托洛茨基、季诺维也夫和加米涅夫共同策划了推翻苏联领导层的恐怖和暗杀阴谋。不到一周后,叶若夫就即将到来的审判起草了一封密信给所有党组织。同时,斯大林让叶若夫负责组织审判和监督新闻报道(这包括发布新闻简报,协调《真理报》和《消息报》的日常报道,并安排外国记者采访审判),最终,第一次莫斯科大审判结束了季加等人的生命。所以,硬要说是谁“残杀了”季诺维也夫和加米涅夫,比起自始至终都在尽可能将责任甩向“境外”(尽管是为了自己)的雅戈达,难道不应该说叶若夫更加合适吗?

综上所述,与某位知友所谓雅戈达“树敌过多,手上沾了太多血,于是斯大林马上和他切割”云云不知所谓的论述完全相反,雅戈达的垮台恰恰是因为他在基洛夫遇刺案及之后的大清洗的调查中,始终持消极抵抗的推诿和保守的态度,自然而然的遭到了党中央对其似乎与反对派暗有勾结的怀疑。同时长期来看,他的贪腐和无能更是人尽皆知(容忍他的原因很大程度上在于当时布尔什维克极其缺少这种对特务组织有管理经验的“专业人士”,莫洛托夫后来就抱怨说他们不得不“和雅戈达这种‘爬行生物’打交道,但没有其他人,没有人!”),尤其是其被捕后的抄家结果达到了一个匪夷所思的地步:他的货物库存竟达130个品类共数千件(他甚至非法利用国家资金为自己建造了一座富丽堂皇的别墅——仅在1936年,雅戈达就花了100多万卢布来维护他的家庭使用的公寓、别墅和休养院),最终垮台并被叶若夫取代也就不足为奇了。

至于说某位知友所谓“凶残成性的叶若夫”更是经典的恶魔学神话,实际上在大清洗前,叶若夫长期在党务部门工作,一直以来都是那里的人事专家。尽管他是个拙劣的演说家,甚至说根本不喜欢说话,但他的效率、不知疲倦的工作、热情和活泼机智这样的实干作风仍然使他一直以来都得到了绝大多数人的喜爱,在一位同志的记忆中,他还是工人时就是工人中“每个人的最爱”。哪怕后来经历过内战的磨砺之后,原先的工人叶若夫在1922年2月15日被组织局任命成为马里地区党组织的“责任书记”,叶若夫加入高官干部的行列之后,他也保持了这些作风并丝毫没有架子——他允许下属直呼他的名字,与周围饥饿的士兵共同分享自己的口粮,并将钱借给他的旅行伙伴,同时也会拒绝接受还款,表现了他的慷慨大方(甚至说在战时他患坏血病时仍将新鲜的果蔬送给身边的战友们)。

而说起叶若夫的垮台过程要更加复杂,作为革命以来契卡原则的虔信者,正如叶若夫年轻时的老上级伊万·莫斯克文评价的那样,有很多优点的叶若夫在性格上却很容易走极端,即“叶若夫不会停下,有时你必须盯着他,以便他在正确的时间停下来”。具体表现在大清洗中,内务部第一总局局长,同时也是叶若夫的重要副手夏皮罗(负责统计工作)根据叶若夫命令把关于镇压的实际情况压下来没有上报,一直是到1938年11月,夏皮罗被捕后苏联人民委员会(也就是斯大林)才了解到内务部在大清洗期间究竟判处了多少死刑。类似的还有白俄罗斯军区前司令员别洛夫在受审后给斯大林写了一份声明,要求受理一起重要的国家案件,而根据叶若夫的指示,这封信被从别洛夫的调查档案中删除并烧毁——别洛夫的情况并非孤立事件。这是一个系统性现象,获得更大独立空间的叶若夫旨在保护内务部的自主性,避免党和政府领导层干涉他的“斗争”。

而从1938年1月开始,逐渐意识到过激的斯大林开始想要给大清洗降调,但叶若夫却试图将第三次莫斯科大审判营造成更大清洗的铺垫,1938年4月,叶若夫兼任水运人民委员,斯大林此时似乎还打算保护叶若夫,让其不再那么显眼,但到了1938年8月,马林科夫向斯大林递交一份致命的报告,在报告中他有力的宣称并证实了叶若夫冤杀“上千共产党员”。这一有力的抨击结合之前斯大林所能得到的四面八方的来信等可信力较弱的信息渠道的抨击积累在一起,叶若夫在自己有限的空间中用来影响斯大林这位“决策者”的种种小动作开始被斯大林正式注意到。而8月,内务部在远东地区的负责人,叶若夫的助手、参与了从基洛夫遇刺案到大清洗审判一系列关键警察调动的柳什科夫向日本叛逃,他的叛逃不仅证实了此时内务部严重的安全漏洞(正如雅戈达“统治时期”的内务部一样),使叶若夫的能力像当初的亚戈达一样受到了怀疑,更是叶若夫的一个重大政治污点。

大概从这时起,斯大林才开始真正将叶若夫“放弃”了大半,至少打算将他彻底撤出内务部门。斯大林为此专门安排老契卡贝利亚在1938年8月22日从外高加索第一书记任上过来担任叶若夫的第一副手,正如叶若夫逐渐架空亚戈达一样,到了1938年9月,贝利亚基本架空叶若夫。而叶若夫对此倍感恐慌和绝望,居然开始收集关于贝利亚和其他政治局委员,包括斯大林本人的“黑材料”。并且在巨大的压力下自暴自弃的不再像当初那样勤恳的工作,而是和他的亲信们一起呆在家里一起喋喋不休的酗酒——斯大林为此抱怨说,当他需要叶若夫的时候却找不到他(这也侧面反映斯大林哪怕到了此时仍然没有打算彻底“放弃”叶若夫),毫无疑问,这些“摆烂”和危险的举措只会进一步降低他的威望和形象。

到了1938年11月25日,以其这段时间多次怠工懈职为由(这的确是不折不扣的事实),叶若夫被迫辞职。到了这种时候,叶若夫之前就一直高度紧绷的情绪也跌到了谷底并且极不稳定,酒精近乎成为了他的第二条生命,他是如此的不甘心,又是如此的紧张,正如他自己说的那样——他“快要疯了”。正是在这种情绪高度不稳定的痛苦情况下,叶若夫不理智的做出了一系列在旁人看来显然“别有用心”的异动,如在酗酒后愤怒的辱骂苏维埃政府等等。1939年4月10日,根据他以前的助手供词的指控,叶若夫被逮捕。至1940年2月2日,可能是在急于肃清叶若夫进而完全掌握内务部的贝利亚指使下,叶若夫被迫供认了大量罪行,并在受审后立即被枪决,作为一个时代的缩影最终跌的粉碎。

但需要强调的是,诚然,叶若夫是有过错不假,但是难道大清洗扩散到如此地步都能怪到他或者斯大林这样一个两个“恶魔”头上吗?实际上一直被人所忽略的是,在大清洗中,苏联中央采取了大胆鼓励积极发动群众的策略,正是群众热烈的自发支持使大清洗扩大化到如此地步。罗伯特·瑟斯顿(Robert W. Thurston)评述说,在1937年2月至3月的苏联中央全会上,斯大林强调了党“与群众的联系”的重要性。具体在总结涉及一五计划重要组织者的第二次莫斯科审判之后,斯大林认为工业中之所以会充斥着破坏者和破坏分子,是因为与过去的敌人不同,他们通常都是处于较高位置的共产党员,而党内已经被反对派分子所严重渗透。因此斯大林认为在这方面,“小人物”,即普通工人阶级和低级干部往往比“大人物”看得更清楚,他们的话应该被听到。

同样是在这次全会上,苏联开始进行了如火如荼的工会民主化运动,试图通过自下而上的“夺权”改变工会的停滞堕落和扫除其中“根深蒂固的托洛茨基-布哈林主义法西斯主义代理人及其支持者”。到1937年底,苏联全国157个工会中有146个选出了新的委员会。约123万人(占2200万会员的6%)当选工会职务,值得一提的是,该过程中取消了数百次违反“工会民主原则”的选举,因为这些选举没有提供无记名投票和一个以上的候选人。一份报告称这“给工人们留下了深刻的印象”。在基层工人们投票改组了数十万个各类委员会。最终的选举结果显示,工会的组成发生了剧烈的变化。超过70%的工会成员被替换。新当选者中斯达汉诺夫工人这样的工人积极分子占据着瞩目位置,经常多达一半以上的委员会当选者是斯达汉诺夫或突击工人。

另外在苏联中央的这些会议上至少还产生了两套具体的指示。首先,是在工厂每月召开一次管理层与斯达汉诺夫工人的会议,其次,是要求在州一级定期召开斯达汉诺夫工人会议一一这两项活动的既定目标都是促进工人参与和工厂民主,而实现这一目标的手段是鼓励工人对工厂管理层的公开抨击,并对被指控的管理层进行无情的斗争。全会的第二个指示涉及工厂的工作安全。工会被告知要求对违反安全规定和恶劣的工作条件进行严格审查,工厂负责人要对不足之处负责:一般情况下是对其进行刑事诉讼(“蓄意破坏”者除外),与此同时,报纸媒体上开始出现越来越多的公开批评和指责工厂领导层的信息。在温迪·戈德曼(Wendy Z. Goldman)看来,这不仅是赢得民众支持的一种方式,而且是为清除专横的地方精英、重振普通民众以及整个政治体系效能的手段。

而这种路线斗争的下沉最大程度上迎合了此时苏联压抑已久的阶级矛盾。正如路易斯·西格尔鲍姆(Lewis Siegelbaum)有趣的评论所指出的那样,大清洗的重要内容便是工人对工厂领导的“造反”,斯大林发动并鼓励了工人阶级参与大清洗:“大清洗……既是‘国家与自己的斗争’,也是‘工人与老板的斗争’,上级国家当局不仅没有调解和缓和后一种斗争,实际上还帮助和纵容了它”。在大清洗中,大批工业管理人员被工人指控作为“人民公敌”而逮捕,工厂管理层的最高层(厂长及其副手,以及大工厂的总工程师)也不例外,甚至他们往往是对现状(被拖欠的低工资、糟糕的工作环境、严苛的工作纪律和恶劣的住房等缺失的工人福利,尤其是工厂内部的不平等)长期不满的工人们指控的首要目标。

整个苏联劳动群众的政治热情被燃起,大清洗在广大群众的自发参与中也迎向高潮——更别提这还得到了恐惧因1936年宪法而重新活跃的反布尔什维克力量的猛烈抵抗的地方书记的支持。以温迪·戈德曼(Wendy Z. Goldman)所举的一家工厂案例为参考,1937年4月,在拥有6991名工人的迪纳摩工厂中,有561名党员和178名预备党员。这些党员中有163名工人,一年后,该党有532名党员和229名候选人。换言之,短短一年中有64名党员被工人指控为“人民公敌”,其中44人被捕(大清洗后恢复名誉),另有18名党员被捕后又被开除党籍。尤其是1937至1938年间,迪纳摩接连换了三任厂长:两人被开除出党,一人被捕。党团会议的速记报告显示,该时期的会议内容几乎看不到任何生产相关的语句,只有激烈的指控与自我辩护。

最后,我们应该说某位知友除了大量基本的史实错误,在其总体的叙事中,仿佛苏联存在着无所不能操纵一切的极权国家机器,苏联社会成了一副完全受所谓极权主义政权的有力行动塑造和操纵的被动客体的图景。苏联从捷尔任斯基到叶若夫进行如此大规模的革命恐怖,似乎都只需要一个恶魔+无所不能的国家机器即可完成,这种叙事用菲茨帕特里克(Sheila Fitzpatrick)的话来说:“极权主义模式——声称拥有一个统一、高效的国家和一种教条式的、改变思想的意识形态——并不能描述,更不能解释历史现实。它似乎是政治学家强加给他们(指历史学家)的一种过于机械化的模式。历史学家们一次又一次地对这一概念感到失望,因为事实证明它无助于阐明新的研究问题和组织经验性发现”。