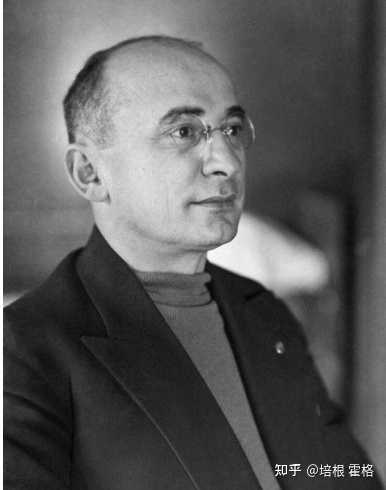

贝利亚更像一个技术官僚,他的马列主义信仰有多少是存疑的。据他儿子回忆说“贝利亚不崇敬列宁斯大林。”贝利亚在生前即被认为是妥协派,面对冲突倾向选择和谈解决,愿意与对手(无论是孟什维克还是西方)达成交易的“诚意之足”(在同志们眼中就是“下限之低”)甚至在同事眼中达到“机会主义者”程度——在苏俄政治词典里意为放弃马列原则向敌人妥协投降者。斯大林不无深意地嘲讽他“(戴着圆眼镜的)你看起来活像个孟什维克,带上领带就更像了。”

年轻的贝利亚在1924年格鲁吉亚孟什维克暴动时反对镇压,主张和平解决,与孟党头目谈判。

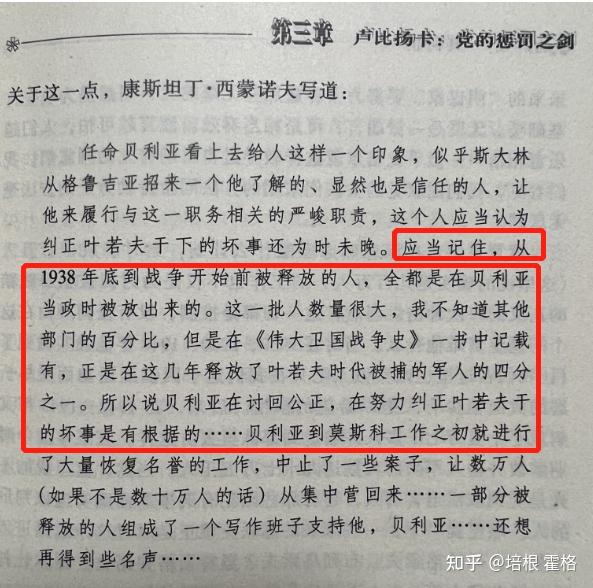

温和派色彩颇浓的贝利亚三十年代末代替叶若夫,给大清洗刹车,有了第一波平反,使清洗人数从1938年的几十万一年下降到几千一年。

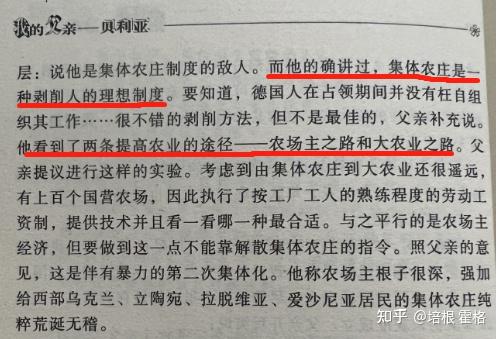

他在斯大林去世后,首先主张与西方缓和关系,不惜支持两德统一(实质是放弃东德)。又力主与南斯拉夫铁托缓和关系(还有一个原因是贝利亚与铁托私交很好,在二战中贝利亚指挥了苏联飞机拯救被围的铁托司令部行动,使之免遭德军一锅端。斯大林在与南斯拉夫交恶后曾责备贝利亚当年不该救铁托)。

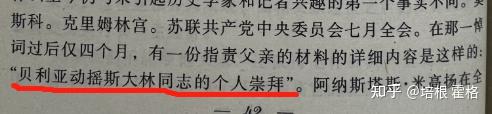

结束“医生案”,释放古拉格囚徒,反对个人迷信,大搞翻案。

莫洛托夫极其厌恶贝利亚,锤子虽然事事反对玉米,却认为逮捕贝利亚是赫鲁晓夫的功绩。我认为,相比于危险的秘密警察首脑,莫洛托夫更主要是把贝利亚看成鼬派,后者更令莫洛托夫痛恨。

正如一位答主所说“贝利亚比赫鲁晓夫之流更不加掩饰,走的更远”——贝利亚比赫鲁晓夫更倾向目田主义,更淡化意识形态,或者说“更鼬”,贝氏一些言行无限接近后来的戈尔巴乔夫。贝利亚的下场有“反鼬”因素在里面。赫鲁晓夫说服同僚赞同处决贝利亚的理由之一是贝的“机会主义,自由主义,鼬倾倾向。”粗俗地看,逮捕贝利亚是苏联领导集团“反鼬倾翻案风”的措施,赫鲁晓夫处决了一个戈尔巴乔夫式人物。

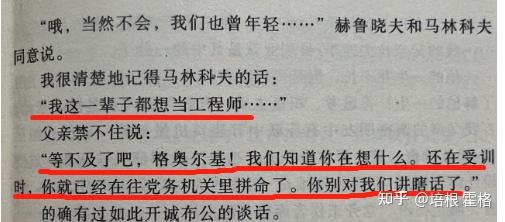

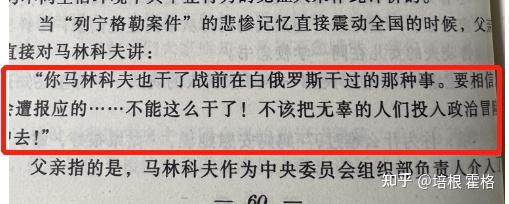

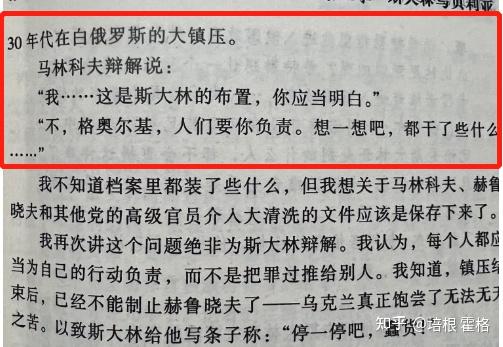

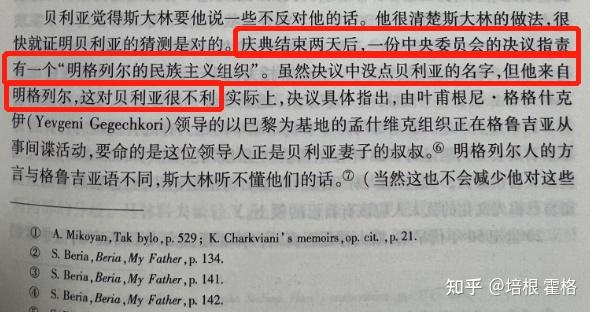

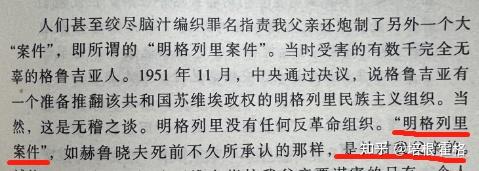

贝利亚在斯大林晚年已经失宠,被免去关键职务,处于随时可能被捕的岌岌可危状态。五十年代初的“明格列尔案”就是针对他的(贝利亚是格鲁吉亚明格列尔族人)。明格列尔案快了结时,斯大林说:“还没揪出幕后的大明格列尔人”,指向不要太明显。马林科夫与赫鲁晓夫在斯大林时代比贝利亚得宠得多,故而地位比贝利亚更高,其中玉米1939年就是苏联政治局委员,早于马林科夫,远早于贝利亚。是马林科夫与赫鲁晓夫在慈父弥留之际拉了贝利亚一把,使其恢复了权力。当然,能给你,也能夺去——最后马与赫出于种种原因选择让贝利亚背锅受审,使之沦为叶若夫第二收场。什么原因这里可以简单说两句,其中之一是,1937-1938年大清洗高峰期间马林科夫与赫鲁晓夫手上沾血比贝利亚多(贝利亚1938年底才接任叶若夫),对此内务人民委员贝利亚明显有证据在手。1953年贝利亚在“劝谏”他们接受自己改革主张时候,于对话中时不时提起马林科夫在白俄罗斯,赫鲁晓夫在乌克兰的肃反往事。这在马与赫听来无异于威胁暗示,他们此时心理恐怕与寓言中的东郭先生差不多:我tm脑袋被驴踢了,拉了一条中山狼入伙。我仿佛看见赫氏与马氏心里有一万头羊驼在奔跑“小样贝利亚,你都快被慈父整死了,现在我们哥俩拉你回中央,你却要教我们做人?”

看到某高赞答案里说“我相信贝利亚是斯大林心目中的接班人”把我逗乐了。斯大林晚年已经明确排除米高扬,莫洛托夫,贝利亚出权力核心。前两者在1952年十九大遭领袖当众炮轰,后者被剥夺实权。斯大林选接班人标准中有一条暗的条件——从斯选择基洛夫,日丹洛夫,以及最有可能的马林科夫与赫鲁晓夫,可以看出其中暗示的标准:年轻的俄罗斯族小伙。大概这是要破除那个自列宁时代起白卫分子的流言“布尔什维克主要借助外部少数民族势力(例如列宁时代大量领导是犹太人,捷尔任斯基是波兰族,斯大林与奥尔忠尼启则等是格族人)镇压俄罗斯本族基本群众。”