必须回答一个。我曾经被泽州府城玉皇庙的二十八宿塑像震惊过。但如今,我更被高平米山铁佛寺的二十四诸天震惊,这是我见过的最富张力、精彩绝伦的明代雕塑,平生仅见。

以下录用杨昆老师的一篇文章,文图并茂。

铁佛寺,一座隐身于米山西侧小村子里面的一座名不见经传的小寺庙,在2017年度中央美术学院承办的世界艺术史大会特展“华彩之塑”展览亮相以后,名声大燥,闻名于天下。从此,隐藏在偏远古村中的中华艺术宝库打开了它尘封已久的大门。。。

1惊现瑰宝

历史的大门徐徐打开

2010年清明节前后,中央美术学院雕塑系第六工作室师生一行正在山西省境内例行春季野外乡间考察写生课。这一天,我们来到一个叫做米西村的地方。六工师生一行到达米西村的时候天色已晚,临近落日时分。一路打听,同学们通过和老乡们的交流,找到了一座隐藏在古村中的小庙——铁佛寺。

清明前后的山西,乍暖还寒,白昼的时间依旧不是太长,伴着夕阳的余晖,同学们帮着文管所的老奶奶搬开了挡在铁佛寺大殿门口的铁香炉,“咯吱——”一声,伴随着剥落的墙皮,空气中散落着泥尘,潮湿发霉的空气中,一座艺术宝库的大门正在徐徐打开,尘封了百年的记忆,在中央美院雕塑系师生到来后,慢慢的被唤醒................

2010年的傍晚,大家来到铁佛寺,铁佛寺“伪装”在农家院内,已经被遗忘多年。

大门打开后,央美雕塑系六工的师生被眼前的一幕惊呆了。

此时天色已晚,凭借手电的光线,可以看到一尊尊彩塑面目狰狞,动态夸张

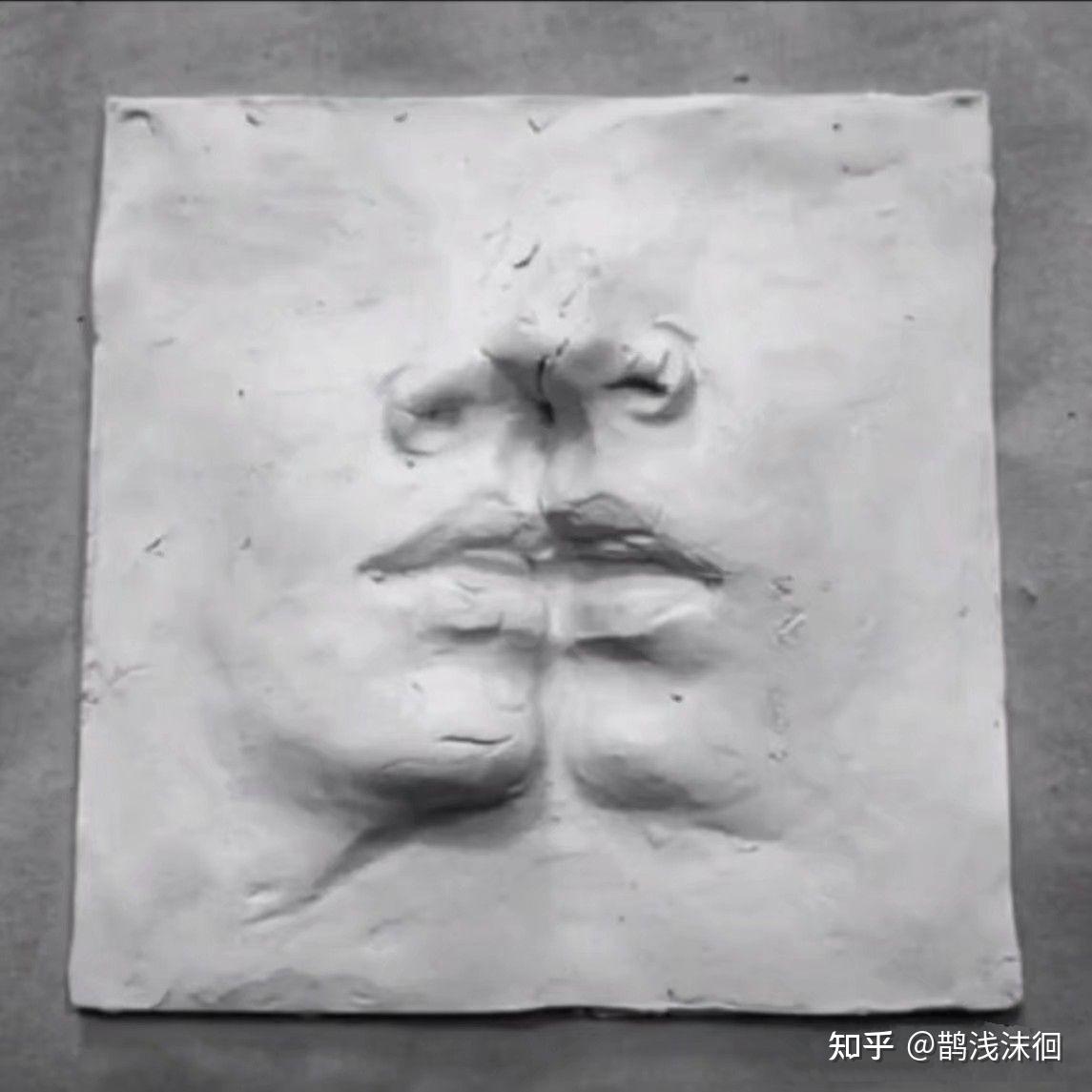

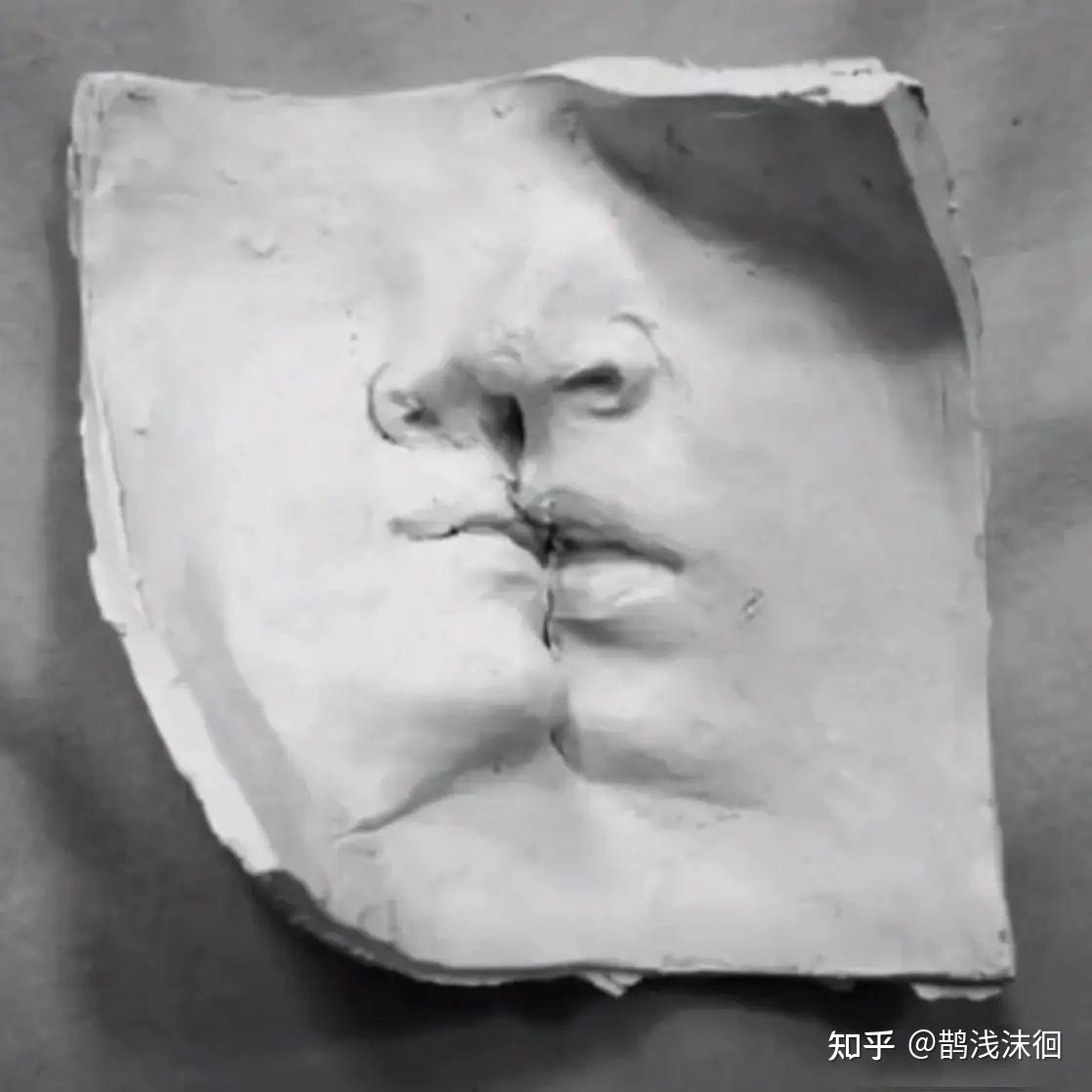

这堂彩塑的给人的直观感受就是密集,紧凑,繁缛,乃至是拥挤不堪,但是仔细品读后会发现,在这杂乱无章的空间里面,依旧有一种秩序感隐藏在里面。有着多年传统雕塑艺术教学经验的六工的老师敏锐的感觉到,铁佛寺虽然未在任何画册,学术文章,考古报告中露面,但是这堂彩塑以其独特的塑造手法,表现技巧,强烈的视觉冲击力,这一定是中国雕塑史上的经典之作,乃至孤例..........

2震惊寰宇

“华彩之塑”展览

中央美术学院雕塑系第六工作室结束对铁佛寺的考察和观摹六年以后,2016年秋季,中央美术学院承办的世界艺术史大会特展中,铁佛寺作为此次大展“华彩之塑”展览的重头戏,一举成名,成为大展的焦点,从此铁佛寺在艺术史领域,雕塑领域,文史领域内名声大燥,经典之塑,深入人心。

世界艺术史大会展览中铁佛寺相关的招贴和学术书籍

铁佛寺主尊释迦造像/二十四诸天等,在中央美院主楼展厅展出

铁佛寺为主体的高清等大图片形成的阵容,是此次大展的焦点。随着展览的推进,这些图片先后随着展览在国内,国外几个大城市巡回展出。让国内外更多的人了解了中国古代的雕塑艺术,尤其是从未露面过的铁佛寺。

作为一名中国古代雕塑的学习者,笔者有幸跟随六工多次考察铁佛寺,并临摹,写生过寺内的“华彩之塑”

铁佛寺最震撼到人的心灵的彩塑当属环绕佛殿四周的二十四诸天造像。2016年初冬,一次偶然的机会,我再次经过铁佛寺,并有幸在寺内留了下来,用毛笔记录了二十四诸天的一些形象。

伴随着初冬早上的第一缕晨曦,再次推开铁佛寺的大门,临摹期间,中午在寺内得到了文管大姐的热情招待,文管大姐就住在寺内,透过她家钉着塑料布的窗户,可以看到铁佛寺的殿宇。

铁佛寺“华彩之塑”——二十四诸天

您现在可以把手机横过来

“铁佛”之迷

铁佛寺问世以后,受到社会各界的广泛关注,随着大家对这座乡村小庙的逐渐了解,“铁佛寺”的种种疑团却随之而来。

首先,“铁佛寺”为何称之为铁佛寺?众所周知,铁佛寺所在的晋城,长治一带,古称“上党”,自古以来就是我国的铁制品生产中心。晋城不仅多铁矿,并且多煤矿,尤其是以优质的“兰花煤炭”的生产销售远近闻名。得天独厚的资源使得此地铸铁工艺非常发达,历史上,山西地区曾经有很多寺庙的佛像就用铁来铸造。

民国时期林徽因女士在山西考察灵岩寺铁佛,该寺佛造像系铁铸造(图片来源梁思成文集)

假设铁佛寺的佛像用铁铸造,那么,铁质造像相对泥塑造像更容易保存,为什么现在泥塑造像保存下来了,却不见铸铁造像?有人说,金属造像在近代的战乱年代容易被毁,去制造兵器或者移做他用,如果事实是这样的话,住在铁佛寺内,年近80岁的老乡们怎么会对“铁佛”毫无印象?甚至更多传说是在此地别的寺院内有铁质佛像,并非这里。最关键一点,金属铸造的造像,在古代属于相对消耗人力,物力,财力相对比较大的工程,铁佛寺看它目前保存至今的院落规模,殿宇大小来看,铁佛寺尚属一座乡间小庙,并非地方的大型寺院,所以铸造金属佛像的可能性并不大。假设铸造了金属佛像,发愿的施主,捐资的主持和尚一定要竖碑撰刻,记载流芳。目前在寺内尚未发现相关的碑刻。

铁佛寺现存碑记

2017年铁佛寺落架大修后,显现出题记。

中央美术学院雕塑系第六工作室主任张伟教授,凭借多年的中国传统造像实践与教学研究得指出:“材料决定造型”,这个规律可以说适用于所有的雕塑作品。铁佛寺在造型手法,表现语言与一般的明代彩塑相比,虽然材料都为泥塑,但是视觉呈现效果却是截然不同,风格上是独树一帜的。铁佛寺所呈现出来的,是一种轮廓非常张扬,肢体语言表情语言特别夸张,衣纹层次非常丰富,铠甲等细节装饰、局部的衣纹图案的表现,是一种竭尽极致的华丽效果。

张伟教授在华彩之塑展览开幕式上发表演说

同样都是彩塑,为何铁佛寺可以做到如此“炫丽”,究其原因,还是“材料决定造型”。一般的彩塑,都是木架为骨,泥草为胎,细节多用竹签,木条为框架去丰富,但是铁佛寺不同的是,它运用了大量的铁丝铁线为骨架去包裹泥巴进行塑造,来丰富细节。铁丝相对木签竹签的造型来说,可以尽情的柔,弯,曲,叠,加,折,相对木签竹签等僵硬的骨架来说,造型立刻变得丰富了起来,不在像以前那样单一,僵硬,铁线的大量运用,使得彩塑多了一份灵活,多了一份创造,多了更多的层次感和空间感。最终使得铁佛寺彩塑呈现出不同的效果。

铁佛寺二十四诸天身上繁缛的细节处理

来自南京大学的宁孜勤教授,凭借多年的冶金,铸铁工艺的研究,对于铁佛寺,他提出了新的阐释:

南京大学社会学院教授宁孜勤

铁佛寺彩塑运用金属铁线作骨架并不是孤立,也并不是原创。早在南北朝时期,麦积山石窟遗留的北魏泥塑造像就裸露出来了金属丝线的骨架,但是,南北朝时期的铁线和铁佛寺的铁线却有着根本不同:麦积山泥塑造像所用铁线通过观察我们可以看到,它的截面是接近方形的,为什么是这样的结构呢?因为此时的钢铁冶炼铸造工艺并不发达,铁丝是用铁锤敲打而成的并非像后代那样抽拉成为铁丝,这种铁丝含碳量高,质地较脆易折断,这种质地的铁丝造型范围,弯折范围都极其有限。

麦积山北朝造像已经使用了铁丝骨架,这种铁丝为锻造而成

正式因为铁佛寺所在的高平地区, 自古就是冶铁中心,优质的煤、铁资源,使得铁的质地,成分,物理性质的优于其它地区。到了明代,冶铁手工业进一步发展,尤其是抽拉成型的铁丝铁线已经有了大规模的生产和制造。此时铁佛寺用到的铁丝铁线,就是抽拉而成的。抽拉成型的铁线,横断面为圆形,铁丝容易弯曲,造型灵活,铁佛寺的泥塑匠,就大量的应用了此类铁线,塑造出二十四诸天的发丝,铠甲,飘带,火焰以及各类图案,最终把细节刻画发挥到了极致,形成了铁佛寺独特的造型和视觉冲击力。

铁佛寺造像露出铁丝,为抽拉工艺制造的铁丝

正因为铁佛寺每一尊造像的身上都运用了大量的铁丝铁线,最终每一尊造像呈现出“以铁为骨,用铁造型”的核心塑造手法,造像内大量的用铁,会不会是这座寺院称为“ 铁佛寺”的最根本原因呢?期待这一历史谜团随着进一步的探索,终究会大白于天下。

作者微信:木易昆仑/y123k123yk123

转载完了杨昆老师的作品,我也狗尾续貂一下,附上自己在落架大修之前的一篇文章吧

探密铁佛寺

九年前我曾只身寻访铁佛寺,到米西村询问了好久,却仅仅找到了铁佛寺南殿的后墙。也许是村民看我来得唐突,刻意防范吧。今年春节,我与友人再度来到米西村,在一片民宅之间左拐右转,终于来到一处东向的圆拱门处,朋友告诉我,这就是铁佛寺的山门。强抑住内心的激动,我轻轻步入其中,迎面是南殿的东山墙,拐向西北,一处狭长的四合院赫然入目,坐北朝南的就是铁佛寺释迦殿。没想到,为了这一见,竟经历了九年的等待。

也许,铁佛寺从创寺之始,就是一处乡野小寺,即便与高平其他寺庙相比,它也太小了,占地仅为667平方米,我一直在想,当年,是不是一位信士出于虔诚的信仰,捐出自家的一亩地修建了这座小寺,不然,为何是整整的一亩呢?从铁佛寺的门墩刻字上看,铁佛寺创建于金大定七年(1167年),因铸造有铁佛而得名。后于明嘉靖年间大修,铁佛寺现存释迦殿,南殿,东、西配殿,基本为明代建筑。殿顶正脊中央明代烧造的琉璃脊饰保存较好,而金代创修时的铁佛已经不在。令铁佛寺名声远扬的是释迦殿内的27尊明代彩塑。大殿正中塑释迦牟尼坐像,背光悬塑高大精细,直通菩萨顶。左右塑文殊、普贤菩萨站像,典型的“一佛二菩萨”造型。背后是观世音菩萨,这在别处是不多见的。相传观音菩萨本来已成佛,叫正法明如来,他为了度众化众生,发下大愿,把自己降为菩萨,倒驾慈航度众生,这就是倒坐观音的来历。也许五百多年前的工匠怀着虔诚的心理来塑造佛像,因此塑出的佛、菩萨造型法相庄严、中规中矩,而东、西两壁的二十四诸天并未成佛,则更多地融入了生活中的细节和大胆的想象,也使得二十四诸天成为不可多得的精品。这些立像站在一米多高的砖台上,高两米有余,体魄魁伟、表情生动,他们有男、有女,有文、有武,有慈面、有狰容,或是帝王装,或是臣子像,或坦膊赤足,或身披铠甲,生活气息浓郁,极富感染力。进入释迦殿,走道呈“回”字形,中间为佛、菩萨,周围是二十四诸天,既方便信徒参禅礼佛,也显示出佛、菩萨的崇高地位以及诸天环侍护法的寓意,塑像本身就高于常人,又站在砖台上,平视过去是佛像的小腿,仰望上去,佛、菩萨神情庄严,仿佛已入禅定,诸天护法神情各异,好像在时刻准备迎击来犯的邪魔,保护佛界的安宁。从美学角度上看,这些护法诸天的塑像都身长而腿短,上半身比例大,不符合人体结构。然而,砖台的设置拉长了人们对塑像腿部的印象,上身长、比例大也克服了视觉上“近大远小”的透视现象,更加显得佛像庄严肃穆,让人们自然而然地产生敬仰的心理,不由得成为佛的信徒。

一般人对二十四诸天生疏并不意外。二十四诸天指的是佛教的护法诸神,又称“诸天鬼神”。诸天鬼神大多源于印度婆罗门教和印度民间神祇。二十四诸天的发展演变过程简直就是佛教发展的一个缩影。释迦牟尼在未出家以前,曾是婆罗门教的遵行者,虽然他本身是刹帝利的王族,但他并不想用刹帝利的权威去统治人民、压迫人民,而是反对婆罗门教的种姓至上、祭祀至上和天神至上,最终他创立了佛教,用慈悲平等的真理,向阶级森严的社会宣战。在现实当中,“众生平等”必将与婆罗门教产生水火不容的矛盾,特别容易与当时的高种姓族群发展正面冲突,这对佛教的发展是极为不利的。在这种情况下,一方面,他通过“因果轮回”的理论对种姓制度作出了解释,告诉人们今生的形态是往昔的罪业导致的,而今生的努力也能造就来世的福报,因此本质上还是平等的。这样不仅缓和了宗教矛盾,同时也鼓励低种姓族群不甘堕落、积极生活。另一方面,佛教并不否认天神的存在,它把天神作为一切众生的一个组成部分,并把婆罗门教天神纳入佛教神祇系统,使其成为护持佛法的神。这样的安排颇有深意,在扩大佛教生存土壤、向婆罗门教争夺信徒的同时,还无形中抬高了佛陀的地位。最初佛教列十六天像,后来又增加了日神、月神、娑竭龙王及阎摩罗王,成为二十诸天。

佛教传入中国后,二十诸天也随之传入,佛教寺院每年农历元月九日都要举行供佛斋天法会,以感谢诸天神鬼修诸善业、不作恶业、尽心护法的功劳。而举行供佛斋天等佛事活动,也是佛教从婆罗门教的祭祀活动中吸收借鉴来的。佛教在中国发展过程中,特别是在佛道两教的争斗中,诸天鬼神又与道教供奉的神灵和民间鬼神相结合,将“天龙八部”之紧那罗王,及道教神祇紫微大帝、东岳大帝、雷神增入其中,最终形成二十四天。虽然佛、道两界上层对新征编的道教系统神祇都有异议,但各地庙宇从吸收信众的角度出发,不仅开始设位奉置二十四诸天,而且还将其塑造成古代帝王将相和后妃贵妇的模样,日益中国化。普遍认为奉置二十四诸天在明代以后,但从北方各地的寺庙遗存上看,金元时期已有此类做法。这一时期北方先后处于女真族、蒙古族统治之下,为适应多民族信仰的需要,统治阶级采取了较为宽松的宗教管理政策,对佛教、道教都持肯定和支持的态度,而不是扬此抑彼,有所倚重,这也迫使各宗教在基层要自主发展、建立阵地、争夺信众。此时无论是佛教还是道教,都主张以本教义为主的佛、道、儒的三者合一。而底层人民往往从实用的角度出发,为达到佑护生命财产、实现安居乐业的目的,将希望寄托在各路神灵之上,因此出现二十四诸天甚至三教寺也就在情理之中了。而当时的上党地区由于佛教、道教与地方祠神信仰相互交融,另行发展出了一套有别于其他地区的二十四诸天。原本的二十诸天是一致的,新晋的四诸天主要来自宋代的传承,分别是昭惠天、崇宁天、那罗天、伽毗天。从铁佛寺二十四诸天来看,昭惠天排在东壁娑竭罗龙王、南方增长天王之后,昭惠天即二郎神,宋仁宗嘉佑八年封永康军广济王庙郎君神为惠灵侯,并言“神即李冰次子”。元朝封为“英烈昭惠显圣仁佑王”,表彰他治水的业绩。由此看来,昭惠天安排在婆竭龙王身边用意深远。西侧帝释天队列中最后一位武士则是“崇宁天”,红脸美髯,身披铠甲,原身正是关羽。关羽在宋代之前名声不显,宋徽宗于崇宁三年封其为“崇宁真君”,由此开始了历代加封之路,也成为各地信仰的对象。

虽然铁佛寺在明代大修,但仍然部分保持了金元时期的建筑风格,甚至连创建时期的门墩都保留如故,也许是当时财力物力所限,虽然是大修,也本着物尽其用的原则,并未彻底地去旧换新。有专家指出,殿内的二十四诸天塑像排列拥挤,有可能是后人搬移置之殿内的。仔细思考的话,诸天神作为护法,奉置在大雄宝殿或释迦殿中是理所应当的,而且,数百年的木胎泥塑是否还经得起这样的搬动?也许合理的解释就是,创建之初殿内就塑了二十诸天造像,明代增加为二十四诸天后,当时无力扩建庙宇,便采取了折中的办法,将塑像挪动紧凑,腾出空间补塑了四尊神像。

遥想当年,铁佛寺还只是米山村边一座孤单的小寺庙,寺庙的晨钟暮鼓、早课晚读准时响起,让淳朴善良的村民心灵获得一种超脱,从而忘记了人间的诸多痛苦。而今,佛教的式微与村庄的发展壮大形成鲜明的对照,米山村分为米东、米西,铁佛寺已被民居层层环抱。在上世纪九十年代,几次文物窃贼在这里盗取四个佛头之后,热心的村民也行动起来,保护这数百年的珍贵文物免受盗贼的觊觎。这何尝不是一种共生互利的文化生态?不同的是,千百年来,村民的梦想虚无缥缈,只能在宗教的世界中寻求来世;而今,就在铁佛寺不远处,米山中心幼儿园、米西小学、米山中学和高平一中构成了一个完整的教育体系,人们在这里认识世界、认识自己,也构筑自己的梦想,再一步步去实现。如果说,铁佛寺代表了米山的过去,那么,它们才代表着米山乃至高平的未来。