古代的裙裳都几乎拖着地面了,是不是得经常洗?

- 1 个点赞 👍

穿着裙裳的都是画中的公主格格妃嫔,她们不需要亲自洗衣物,也只有她们才会闲暇有画师作画,寻常百姓人家又怎会日日身着长裙还被作画留存至今呢…

查看全文>>

澄芷儿 - 13359 个点赞 👍

不要用我们的现代人贫穷的思路想古代集权的帝王的事。

反对一下前面的答案。并不是只有吉服才拖地。

汉文帝当年搞节俭,专门命令慎夫人“衣不得曳地”,说明当时后妃的衣服正常都是拖地的。

--

但是,莫说是吉服,就算是日常衣服,为啥要洗??还可以扔了的啊哈哈(๑ᵒ̴̶̷͈᷄ᗨᵒ̴̶̷͈᷅)

“服浣濯之衣”(穿洗过的衣服)对于古代贵族,尤其是皇族,其实是一项非常难得的美德,史书上都是会有记载的。

历史上,搜皇帝“服浣濯之衣”,出现的结果寥寥无几。北魏孝文帝:“性俭素,常服浣濯之衣”。梁武帝“身服浣濯之衣”。唐宣宗“衣浣濯之衣”。宋太祖这种出名的节俭的,史官很严谨的在史书上写下了八个大字:“常服之衣,浣濯至再。”他弟弟太宗,史书也写了“帝以慈俭为宝,服浣濯之衣。”

唐文宗当年为了带头搞节俭风,专门穿了件洗了三次的衣服,就能跑去跟百官得瑟了。

到清朝的大奇葩道光,有记载“衣非三浣不易”衣服要穿一个月才换。也不许后宫、官员穿华服,衣服上打补丁就会被表扬。据说当时旧衣服卖的价格比新衣服还贵。

这寥寥几个皇帝也就是自己搞搞人设,少数的像隋文帝那种真抠门的,还会带着后宫搞“六宫咸服浣濯之衣”。

不仅是帝后,皇族里节俭到会“服浣濯之衣”的,史书里也都会记录,夸节俭的了。

《旧唐书.萧复(公主的儿子)传》少秉清操。其群从兄弟,竞饰舆马,以侈靡相尚;复衣浣濯之衣,独居一室,习学不倦,非词人儒士不与之游。

除了这种专门秀节俭人设的情况,就只有国家财政严重亏空了,才会出现皇帝穿洗过的衣服的情况。

《新唐书·食货志二》:“是时,因德宗府库之积,颇约费用,天子身服澣濯。

--

再说一遍,不要用我们的现代人贫穷的思路想古代集权的帝王的事。

你看古装剧每次皇帝、嫔妃身边只跟着那么几个人。其实一个人有几百人服侍才是日常。

明朝鼎盛时候,内监就达到十万人。

观音菩萨的原型,陈后主的沈皇后,就是以朴素节俭著名,一直青灯古佛的。

《陈书·卷七·列传第一》而居处俭约,衣服无锦绣之饰,左右近侍才百许人,唯寻阅图史、诵佛经为事。

想象一下,有最少百许人伺候你,其中一堆人天天给你做衣服,你为啥要考虑衣服脏了的问题?

据清宫 《内务府奏销档》和 《内务府造办处各作成做活计清档》等档案记载,龙袍的专职织造人员就有2602人。

考虑一下,近三千人专职做龙袍,为什么会有机会让吉服被穿两次?一天三更衣才是常态好吧。

对于古代皇室,莫说吉服根本不可能穿第二次,很多时候,日常的衣服能被穿过一次也就就很不错了。

现实情况就是,大量衣服做出来堆着求“临幸”,大部分等到皇室成员们死了都没被穿过的。

节俭出名的长孙皇后,记载说“性尤俭约,凡所服御,取给而已”,意思是衣服只按够穿得数量做,不会做一大堆衣服丢着不穿。说明她节俭成这样,也并不会把一件衣服穿两次。

其实现在很多高级一点点衣服也都是不能洗的,就是一次性的。包括日本和服等等这些也都是。Gucci还出过一件3000块的泳衣,不过不能沾水。

所以吧,还是少看点古装宫廷剧,多看点《走向共和》《法兰西岁月》《觉醒年代》之类的,感谢一下辛亥革命,感谢一下给我们带来现代平等生活的老一辈革命家们吧。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

一横 - 2922 个点赞 👍

你知道现代那些富豪的衣服鞋子穿多久就不穿了吗?

穿一次

全都是高端时尚品牌。

古代穿衣服,群裳能拖地,这种人基本上都是非富即贵。

平头老百姓日常就穿上衣,下身穿犊鼻浑+开裆裤

古代百姓日常穿的都是粗布麻衣。

像那种超长拖尾又有大摆袖的衣服,一个袖子就可以给老百姓做套衣服了。

所以,有钱人穿的裙裳拖地是不是经常洗?

你可想多了,人家家里压根就不脏,一群9527会把家里的地板搓得一尘不染。

出门都有马车,上马车有佣人跪在地上踮脚,有人搀扶。

不坐马车也有轿子坐。

衣服就算要洗,也有几个家仆小奴婢洗的干干净净。

当然,如果你要问,平头百姓男的可以穿犊鼻浑+开裆裤,女的日常穿什么?是不是上衣下裳?

普通百姓女的的确是下裳齐足。

但是不同时代,女性出门的也就有所不同。

根据清明上河图所绘画的情景来看,全画只有20个左右的女性。

宋朝时期女性几本很少出门。

由于很少有普通百姓女子画像,大部分都是仕女,宫女的绘画。

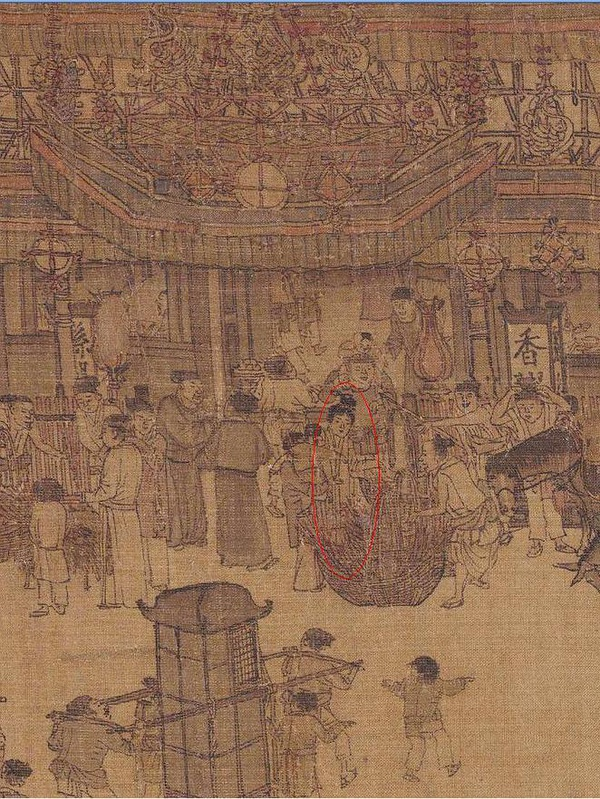

我就截取了《女孝经图》的局部给大家看一下。[1]

女孝经图里,不同阶层的女性都有。

这幅画有更加接近普通百姓家女性着装。

书中历述不同阶层的妇女应该遵守的妇道,以及侍奉公婆、丈夫等人的原则。

从着装来看,普通百姓家女子穿成这样,下摆的确容易弄脏,所以不得已不要乱走乱出门,好好在家带孩子。

所以,清明上河图里女性较少。

古代女性干活的图也很少,我只找到纺织和给娃洗澡的。

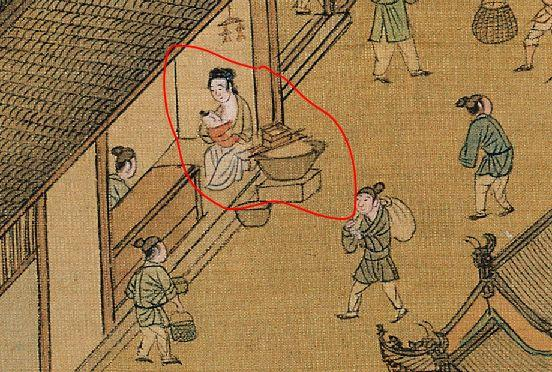

《浴婴仕女图 》[2]

这个是宫女给孩子洗澡的,这些孩子大概率都是王孙贵族的孩子,或者是皇帝王爷的孩子。

农家给娃洗澡就直接在庭院,一个盆。

纺织,跟女孝经图一样,端坐在垫子上干活。

参考

1 人已送礼物

1 人已送礼物查看全文>>

文刀半瞎 - 2815 个点赞 👍

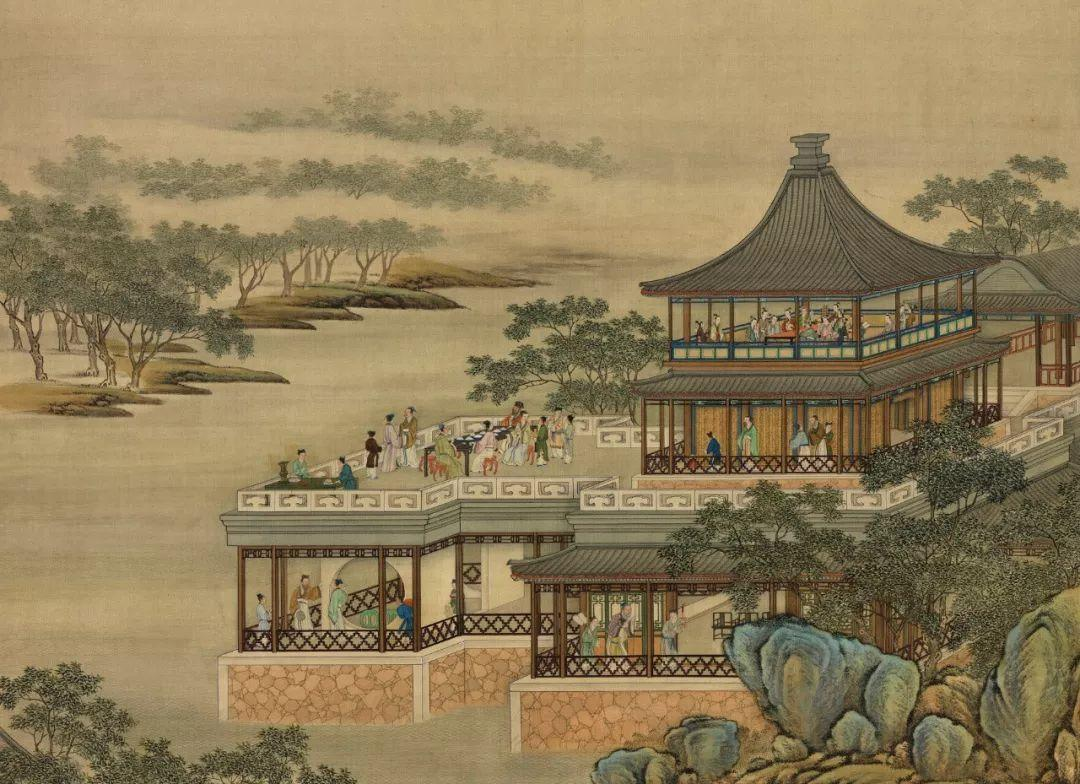

今天,我们穿着汉服,走过的街道是这样的:

在家里地板对某些人来说意味着:

在古代,走这些地方的人,都是这么穿的:

因此你要举办一个长长长长衣裳的册封大典估计很难达到你的理想:

你住过稍好一点的酒店,去过一些场所你就能感受到踩下去软软的:

在古代,人们穿着长的裙裳,走过的地方,可以参考泰国王室

可想而知我天朝上国的建筑是何等的金碧辉煌:

古代人尤其是有钱有权的人,也有清洁观念,且许多时候比今天很多人更爱干净,因此会投入大量的人力物力,不断地维护地方道德干净,才有这种“拖裙可过”的地板,因此,古代人穿着长衣服的即便室外依然干净:

哪些地方的石头走廊干净,适合人通过:

如果太脏需要有轿辇让人抬着过:

穿着群裳的人,除非是亡国的时候带着两个美人跳到枯井里,平时那么多人围着,裙子怎么可能脏?

送你四个汉字:

买一送一

最后再送各位同袍一个回答

现代裙裳拖着地面弄脏了怎么办

一位汉服妹子的话令答题人茅塞顿开

借给别人呀,这样别人送回来就是干净的的啦!

至于古人如何清洗衣服,可以看答题人此文:

真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

何许人 - 1541 个点赞 👍

古代的礼服虽然从来不洗,并不是古代贵族有多么奢侈,单纯的是这玩意洗不了,织金工艺的丝织品洗了就会失金,只留一些碎屑浮在线上;妆花工艺的丝织品过水就会串色,也全废了。

但是这玩意还真不是穿一次就扔了,古代的官服是很贵的,尤其是出席正式场合的朝服、祭服,真的是用金丝银线织成的,清代一套完整的官服(常服),要价一千六百两银子,礼服就更贵了,一套下来动辄上数千两银子,根本换不起新的,很多人的官服都是祖上传下来的,甚至是借来的。

不止清代如此,比如宋代举行朝会的冕服,基本都跟现在大学的学士服一样,都是官员们从礼部借来的,朝会前借出来,朝会结束后要还回来,米芾有洁癖,非得拿去洗,还让人洗了三遍,结果给洗掉色了,结果第二天就挨了罚。

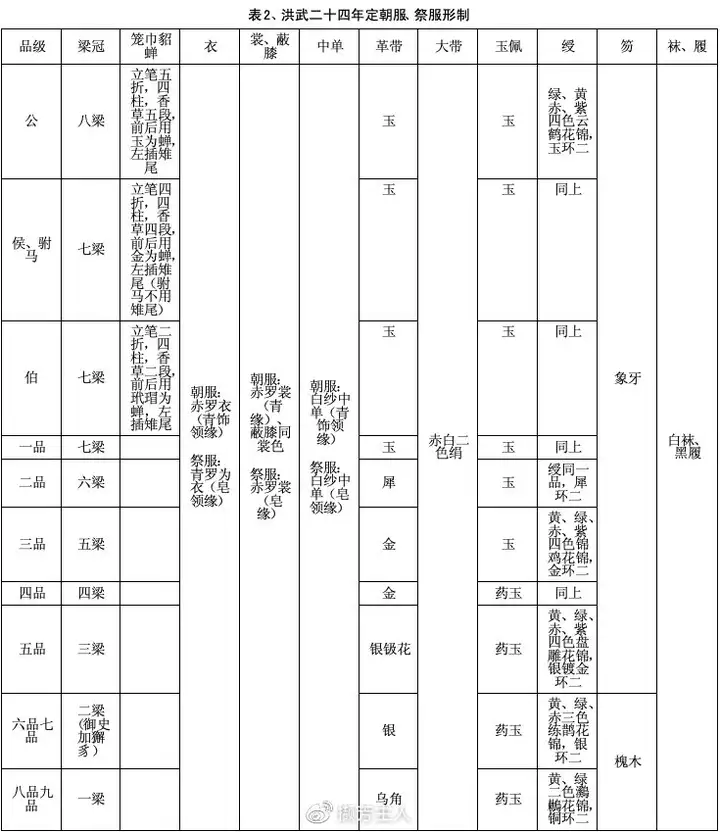

明代的祭服需要官员自己置办,于是官员们为了省钱,发明了很多偷工减料的方法,比如绶环按规定要用金玉材质,要配两个玉环或者金环,官员们买不起,于是用线在绶带上织了两个环形图案;大带要用赤白二色绢织成,官员们买不起,直接在蔽膝上缝个条形图案出来,就好像自己束了大带一样。除此之外官员还要佩戴玉佩,这个也有买不起的,直接拿铜铁材质的凑活。

朱元璋制定这套规范的本意很好,通过统一而华贵的衣服来显示天朝威严,但是他完全没有考虑官员那点微薄的收入,能置办的起这么一套复杂的衣服吗?

所以自明朝中期开始,朝服越穿越乱,材质又脏又旧不说,形制也是五花八门,到嘉靖年间,皇帝终于忍不了,重新制定了朝服规范,大幅度简化了朝服的配置,不过就是这样依然有不少官员偷工减料,不过一般只有不穿的太过分,朝廷也就听之任之了。

古代除了财力无限的皇家之外,其他贵族、大臣们对于礼服的态度基本上都是能不穿就不穿,穿的时候尽可能的避免弄脏了,穿完之后小心掸去灰尘,仔细的收起来,以备下次使用,然后一直穿到脏的受不了为止,虽然从来不洗,但是绝对不代表他们只穿一次。

比如《红楼梦》里描述的贵族生活,贾府很多东西都是“半旧的”,正经的好衣服坏了贾府的主子们也是会心疼,会尽力想办法修补的,压根不是穿一次就扔了这么奢侈的:

正房炕上横设一张炕桌,桌上磊着书籍茶具,靠东壁面西设着半旧的青缎靠背引枕。王夫人却坐在西边下首,亦是半旧的青缎靠背坐褥。见黛玉来了,便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位。因见挨炕一溜三张椅子上,也搭着半旧的弹墨椅袱,黛玉便向椅上坐了。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

月塔 - 1165 个点赞 👍

别说衣服了,后宫佳丽都是皇帝的一次性用品。

典型如宋徽宗赵佶,他皇宫里有一万名以上的宫女,而他“每五、七日必御一处女,得御一次,即畀位号,续幸一次,进一阶”——也幸好他如此努力,将来靖康之耻时,才有足够的“帝姬(昏君赵佶为公主起的新名字)”赔给女真人。

赵佶落下“好色荒唐”的名声主要还是宫里的良家他玩着不过瘾了,以至于经常跑出去睡妓女——经常给宫女破身只是大多数皇帝的日常,并不值得大惊小怪。比如唐代宫廷,养佳丽四万人以上都是家常便饭。相比之下,赵佶算节俭的。

史书给赵佶记一笔是因为他待这些一次性用品实在好的太过分了:“得御一次,即畀位号,续幸一次,进一阶”,慷慨大方的不像话。再加上其它开支,竟使得“皇室每年的支出就达一百二十万贯”。

这个数字意味着什么呢?

古人有个笑话叫“腰缠十万贯,骑鹤下扬州”,讽刺贪得无厌的人;宋朝时宰相的月俸也不过300贯;有人计算过,宋朝时的十万贯大约相当于现在近5000万元——足够好几个屌丝“财务自由”了。

而赵佶的皇室,每年都要烧掉十二个五千万、或者说六个小目标。

由此可见,如果您不幸入了宫廷,成了皇帝的一次性用品,别太悲哀——您属于比较值钱的那种一次性餐具。周抛型。倘若有幸,能被“幸”两次都差不多升级到龙袍一个等级了,偷着乐吧。

要知道,一万宫女,按“周抛”算的话,平均两百多年才轮得到被抛一次;结果短短几年、韶华逝去之前居然都让您遇到了,哪怕不算头彩,也相当于两块钱买一份体彩就赚到万把块了吧。

但也别太高兴,毕竟“周抛”也只用了一次而已。这就是您一辈子的价值。

既然经过层层筛选、摸样周正的您都不过是“周抛”级消耗品,衣服算得了什么——知道为什么皇帝“服浣濯之衣”都值得在史书上浓墨重彩的记一笔了吧。

真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>

invalid s - 1075 个点赞 👍

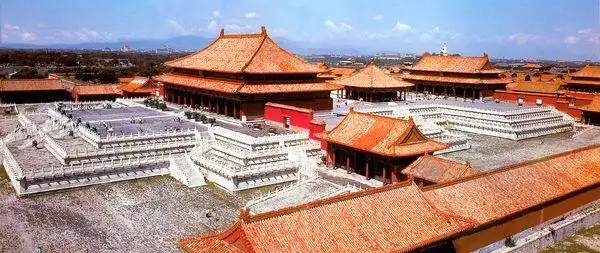

①清宫——也就是故宫,按制度需要在皇帝走动的地方铺上地垫,将污染的地面与皇帝隔开。在大型典礼的时候,太和殿、中和殿、保和殿及其广场、旁边的路等等一切地方都会铺上地垫。地垫的种类很多,一般夏日用茵,冬日用毡,春秋用毯。

此图片中所有地面都会铺上地垫 清末财政出问题,卖掉了很多地垫。达官贵人们买回家铺在地上,用处和皇帝家一样。很多买皇室地垫的人,都在私人笔记里说皇家的地垫,比自己原来用的好很多。反过来应证了,在清朝乃至以前的富贵人家脚下,踩着的可以永远不会是地面,而是轮流铺、轮流清理的地垫。

这是关于地面的对策。

②东亚古代皇帝美德里,有一个叫衣再浣,意思是一件衣服做好后洗了两次还穿。这背后有很多方面因素,比如古代的衣服其实很不耐洗。

以judy的这套衣服为例:

衣服上的龙纹,既不是绣上去的,也不是画上去的,而是直接贴的金箔。一洗,金箔就掉了,还是很不均匀地掉,修补化的工夫要比重做多很多。这也是为什么道光假节约的时候,给衣服修补花的钱,比重买一件还贵的原因。

从这里其实可以看出,道光假节约图的便是衣再浣的“美德”。

而且,古代没有化学染料,除了灰蓝可以用淤泥固色之外,其他非庶民的颜色基本洗了就掉。正常衣服洗两次,基本就会不均匀掉色到很难看了,所以比庶民高级一些的人,衣服基本是洗两次就丢。极端一点的如宋朝著名靓仔蒲宗孟,所有的衣服都是穿一次就丢,永远穿新衣服。

这是关于衣服的方面。

【奉狗略微】

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

毛于久 - 227 个点赞 👍

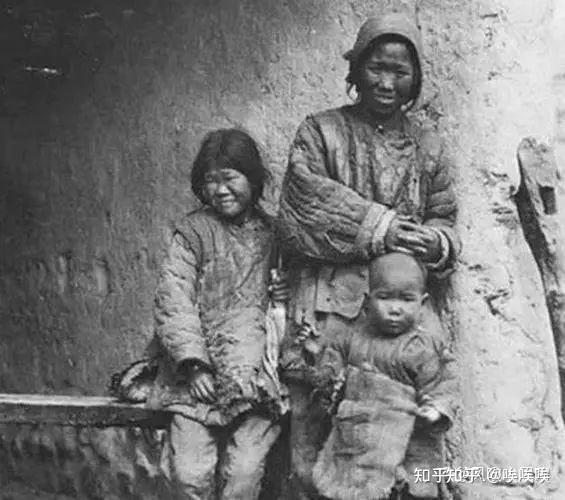

你以为古代人都穿成这样

实际上古代人大多都穿成这样

古代人的衣服能把身体都遮住,衣服不破烂,冬天不冷的要命,就属于过得还可以的了。

你这问题就好像问:一线女星穿礼服上红地毯,裙子不洗吗?人可能还真不洗,因为没这必要。

查看全文>>

唉唉唉 - 161 个点赞 👍

从古至今的礼服都是不洗的。都是穿一次就直接扔了的。

你没看错,就是那些走红毯的礼裙,要么是品牌赞助的,要么就是富豪自带的,大多数都是一次性的。

之前就有人买了小羊皮的高跟鞋,找了记者投诉,说走路一周鞋坏了,专柜回应是,设计师没想到买这鞋的人需要走路。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧查看全文>>

鸿雁复北翔 - 1 个点赞 👍

越奢侈品的装饰越不实用,甚至于跟实用不沾边,就是为了观赏。

不管是高跟鞋,手表,名包,定制的服装,长礼服等等。

人家设计这个就为了一个目的,摆设,突显气质,你竟然说戴这玩意,影响我工地打灰!脏了怎么办?摔了怎么办?

你说这高跟鞋就是好看,去农村下地干活不得把脚给歪折了。

你竟然质疑人家这衣服脏了怎么办,要不要洗!

你看过宋美龄的服装的介绍吗?给她缝制衣服的师傅要做的事就是不断的设计,不断的缝制,不同的场合,不同的材料,不同的设计。

别说一天穿一件,一天穿三件,然后换下来就可以扔了。

但是你说古代,很多时候也还是要洗的,不然宫廷里的浣衣局就是摆设了,只不过真正清洁的地方,那真的是一尘不染。

真正的古代小户人家,穿的根本就不是拖到地上的裙裳,这个你可以去看看很多汉服,抖音上也都有的,没见到过你说的这情况,除了现在的婚纱。

查看全文>>

实话商人 - 0 个点赞 👍

古代可没有现在这么多硬化地面。那时候绝大多数的路面甚至室内都是泥地。

晴天尘土,雨天泥泞,在那样的时代普通人穿长到拖地的衣裙是不现实的。

而且棉、麻之类的“纯天然”布料可没今天的化纤这么结实,经常洗会严重影响使用寿命

查看全文>>

王老实