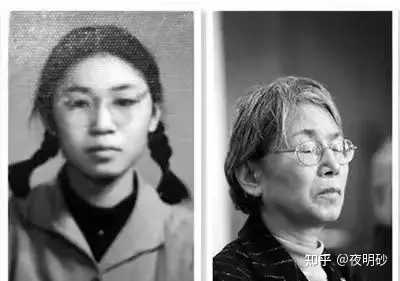

她叫宋彬彬,也叫宋要武,后来又给自己改名为宋岩,后赴美国深造,并加入美国国籍;她是4家科技公司的董事长,并被母校北师大附属女中(现实验中学)评选为“知名校友”;她曾在2014年为自己年轻时的错误忏悔,并宣读《我的道歉与感谢》,几度哽咽,泪流满面。

2023年9月16日,秋风送爽的季节,远在美国的宋岩悄然离世。这位曾经以宋彬彬、宋要武为名的女性,在77年的人生旅程中,留下了太多令人深思的足迹。她的离去,仿佛给这段跨越半个多世纪的历史画上了一个句点。

在生命的最后岁月里,宋岩过着与世无争的生活。每天清晨,她都会准时在家中的佛堂前静坐,念经打坐成为了她生活中不可或缺的一部分。这种平静的生活方式与她年轻时的激进形成了鲜明的对比。在美国这片异乡的土地上,她选择了一种最传统的中国式修行方式来安顿自己的心灵。

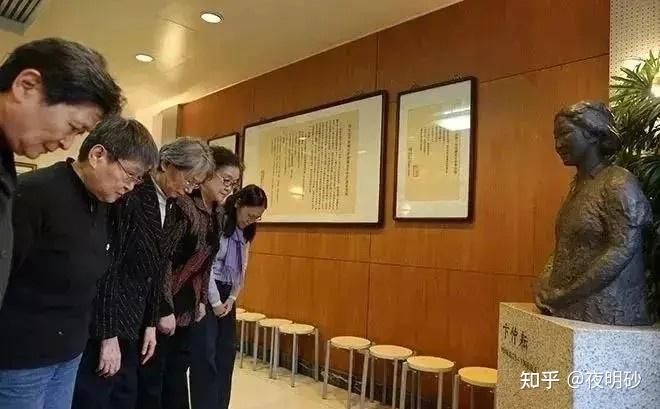

早在2014年,她就曾公开宣读过《我的道歉与感谢》。在那次公开场合中,这位已年过古稀的老人几度哽咽,泪流满面。她说出了一段发人深省的话:"一个国家走向怎样的未来,很大程度上取决于她如何面对自己的过去。"这番话不仅是对个人历史的反思,更是对整个时代的深刻思考。

在美国的几十年里,宋岩逐渐在科技领域站稳了脚跟,成为了四家科技公司的董事长。这样的成就本该是令人欣慰的,但她始终无法摆脱过去的阴影。即便是在事业最为成功的时候,她仍然保持着每日忏悔的习惯,希望能够获得内心的救赎。多年后,她的母校北师大附属实验中学将她评选为"知名校友",这个称号背后包含着太多复杂的历史与现实。

那些年,她经常提起自己的三个名字:宋彬彬、宋要武、宋岩。每一个名字都承载着她人生中的重要转折,也记录着她的成长与改变。

宋彬彬,一个在中国历史与学术领域中具有特殊地位的人物,经历了丰富而曲折的生命旅程。她的名字与那个特殊的时代紧密相连,不仅代表着个体在政治风云中的浮沉,更承载了中国当代历史的变迁与变革。

1966年8月20日,《光明日报》刊发了一篇署名文章,作者是年仅十六岁的宋彬彬。

然而,历史的潮流总是无情地推动着个人命运的转折。1970年代初期,宋彬彬经历了与成千上万的知识青年相似的命运——下乡插队。

在1970年,年仅18岁的宋彬彬被派往内蒙古锡盟阿巴嘎旗,参与农田劳动。

这一阶段的生活充满了艰辛与磨砺,也让她对社会、政治与人生有了更加深刻的反思。

插队经历的艰苦不仅是物质上的匮乏,更是精神世界的压抑与困惑。面对与城市生活截然不同的环境,宋彬彬的思想逐渐发生变化,年轻的她开始重新审视那个曾经让她全身心投入的政治运动。

1972年,宋彬彬顺利进入了长春地质学院,开始了她的高等教育生涯。在这里,她的学术兴趣逐渐从原来的政治理论转向了自然科学,尤其是地质学的研究。

这一转变不仅意味着她个人的成长,也反映了那个时代对知识与思想的重新定位。毕业后,宋彬彬被分配到中国地质科学院地质矿产研究所,担任研究助理,正式进入了科学研究的领域。尽管这一切看似顺理成章,但实际上对于当时的宋彬彬来说,职业选择的背后蕴含着深刻的个人反思与对未来的追求。

进入学术界后,宋彬彬的视野逐渐扩展,学术成就也开始积累。

1978年,凭借卓越的成绩,她顺利考入了中国科学院研究生院,继续深造。在这个阶段,宋彬彬的学术能力得到了更大的锤炼,她的知识体系逐渐完备。

1980年,她做出了一个重大的决定——赴美留学。这个选择,标志着她在世界舞台上新的探索。美国的学术环境和科研条件给了宋彬彬前所未有的机会,她开始在地球化学领域深入钻研,并在波士顿大学获得硕士学位后,继续攻读麻省理工学院的博士学位。在美国的这些年,宋彬彬不仅拓宽了自己的学术视野,更深入了解了西方的思想体系与文化环境,这对她未来的职业生涯起到了至关重要的作用。

1989年,宋彬彬获得了麻省理工学院的博士学位,并成为美国麻萨诸塞州环保局的一名环境分析官员。

在这个职位上,她不仅充分发挥了自己的学术能力,还参与了美国环境保护政策的制定和实施。经过多年的努力,宋彬彬在环境保护领域取得了显著的成就,并获得了同行的广泛认可。

她不仅在学术领域做出了巨大贡献,而且在环保政策的推动与实施上也发挥了重要作用。宋彬彬的工作涉及到地球化学、环境保护等多个领域,成为了跨学科的典范人物。她的努力与成就证明了科学家不仅仅是实验室中的研究者,更是社会发展与环境保护的推动者。

直到2024年9月16日,宋彬彬在纽约家中去世,享年77岁。宋彬彬不仅见证了中国历史的巨大变迁,也参与了世界学术与科技的进步。她的学术成就、环境保护事业以及对知识的追求,都是那个时代与个人奋斗的真实写照。