【P过的照片都不是真实的】

这句话不知道误导了多少人,哪怕在今天无数人还认为直接拍出来的照片才是真实的,还有人认为苹果手机拍的比安卓手机更真实,还有人认为照片不能P,P过的照片就是假的。

今天我给大家做个科普,讲讲这个照片的真实和虚假。

首先我们来看看这句话:P过的照片都不是真实的。

这里的P指的是PS这款软件,1987年,托马斯·诺尔发现他的苹果计算机无法显示带灰度的黑白图像,打算写个程序来解决这个问题。他的兄弟约翰·诺尔对此很感兴趣,两兄弟在此后的一年多把这个软件进行了多次改进。终于,在一个展会上接受了一个观众的建议,把程序改名为Photoshop。

这是一款流行于全世界,适用于平面设计、摄影等等方面的软件,功能强大,几乎所有的摄影师都要用PS来修图,久而久之我们用P图来代表用PS软件进行修图。

为什么大家会有这种误解,是因为在数码时代,很多摄影师、网红、非专业人士使用PS或者其他一些修图软件(包括美图秀秀、B612、C1)进行照片处理,很多处理方式比较夸大,改变了照片原来的面目。还有一些平面设计工作者使用PS这款软件修改照片,可以做到大幅改动以假乱真的程度,也就是因为这些人的做法给大众带来了误解,认为P图就是造假,就不真实。

那我问你几个问题:

1、华为手机的直出有普通模式和徕卡鲜艳色彩模式,这两个哪个是真实的?

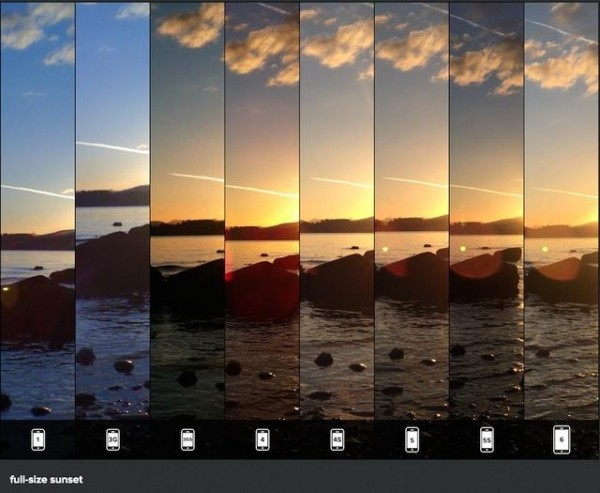

2、历代苹果手机的直出效果都不一样,如果让这些苹果手机拍同一个地点,哪个是真实的?

3、我用手机拍了一张照片,觉得边角不好看所以裁掉了一部分,这个裁剪算P图吗?算违背真实吗?

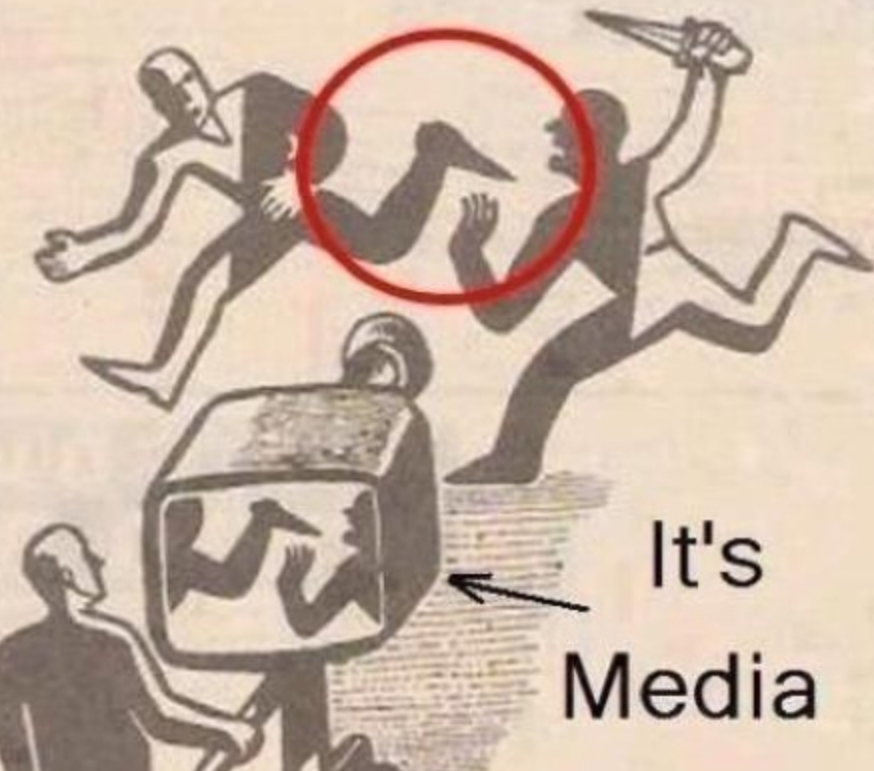

4、新闻纪实摄影如果通过裁剪来歪曲事实呢?

5、新闻纪实摄影的照片如果是摆拍,那么这是真实的吗?

我在修照片的时候不做任何内容上的改变,包括不液化、不去除某一部分,仅仅是改变饱和度、调整色彩、调整一下曝光度,这样算作假吗?

那么你看这张

修的照片,他只用了ACR这个基础的调色插件,只是做了一些局部的曝光调整、色彩饱和度调整,你说这算真实的吗?

甚至有些人认为P图出现在数码时代,胶片年代就没有造假的后期。

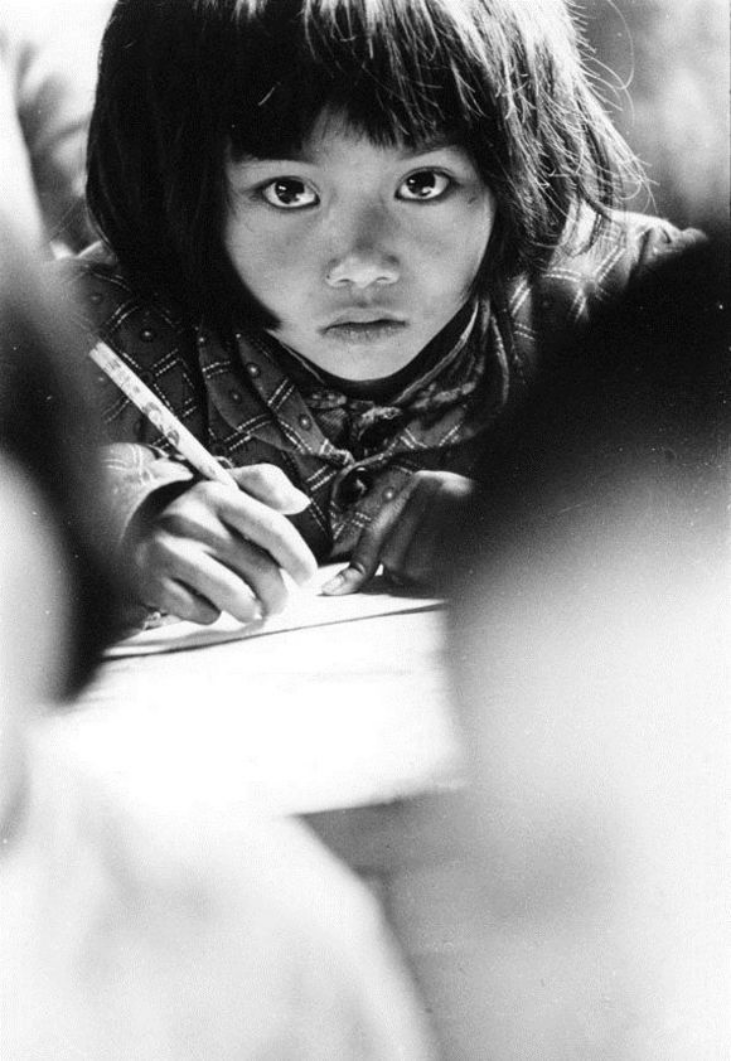

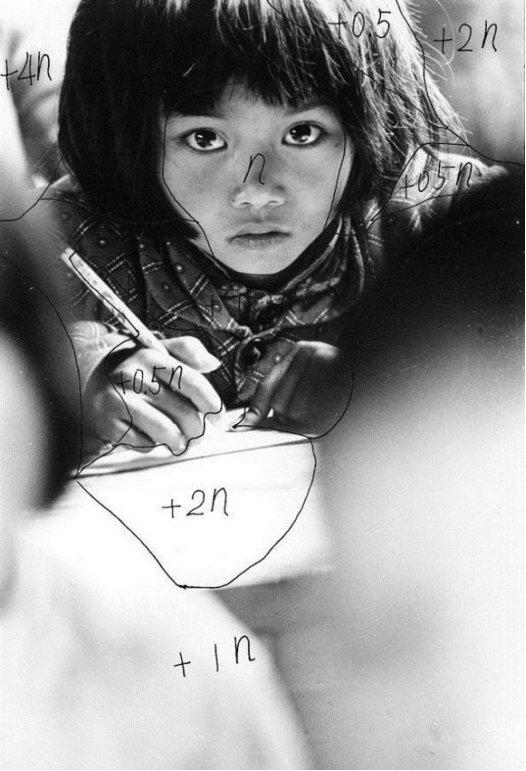

这张是非常有名的照片,叫做《大眼睛》,是解海龙老师在90年前后拍摄的,这张照片作为希望工程的宣传图被大家所知(年轻的孩子们估计不知道了)。那么这张黑白胶片是如何进行后期处理的呢?

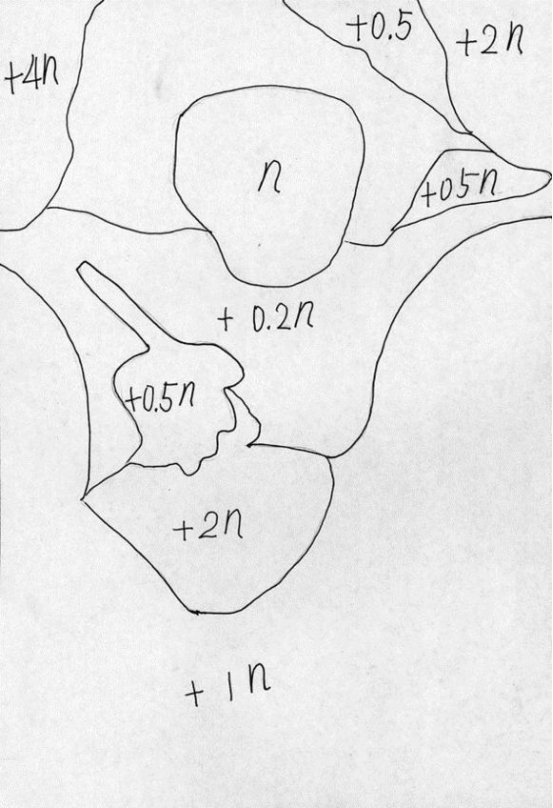

《大眼睛》这张照片的拍摄,使用的是尼康F3相机,80-200mm变焦镜头,柯达TMY400黑白胶卷。拍摄时按人物的脸部测曝光,曝光补偿为加三分之二档。后期胶卷冲洗时,我把显影时间缩短了30秒,底片反差稍大但还是能接受的,要在照片放大制作时加以弥补。对相纸曝光是以人物脸部做的试样,整体曝光后,再做局部的加光处理。在这张照片放大制作过程中,只采用了局部加光的处理手段,还是很容易把握的。另外,还可以尝试:用中性配方的显影药液与硬性、软性反差的黑白放大相纸配合使用;用硬性、软性配方的显影药液与中性反差的黑白放大相纸配合使用;也会出现更让自己喜欢的黑白影调、黑白反差。(摘编自《解读黑白浅影》)

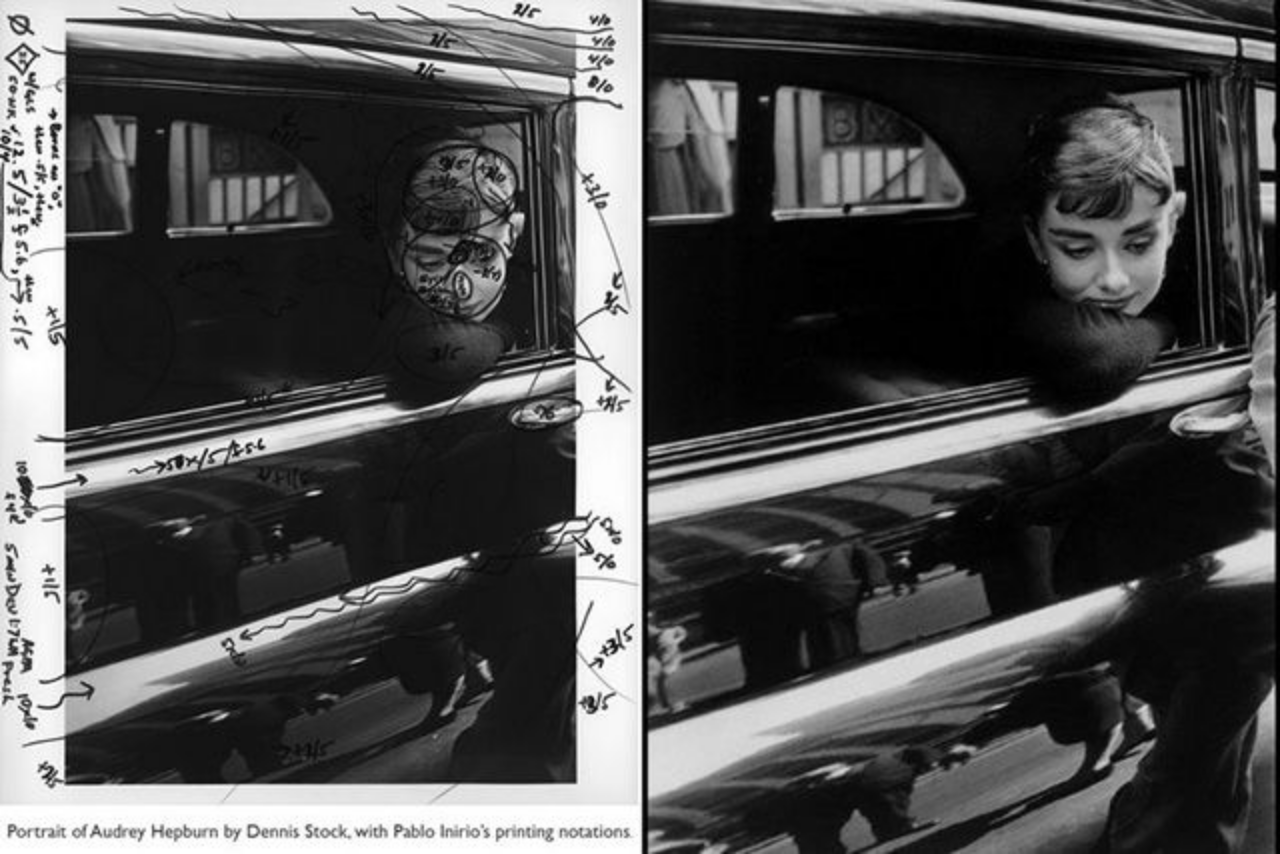

我们再来看看这些国外的照片。

加光减光、迫冲、加云、开眼、两底接放、修版这些是胶片时代的后期技术,曼·雷大师还因为暗房技术玩的太夸张引起过争执。拍风景,有个绕不过去的人——安塞尔·亚当斯,他说过“拍摄是谱曲,后期是演奏”这样一句话,他最经典的“区域曝光法”也是基于后期处理的。

亚当斯回忆道: “我在测光表正面加一节管子,把它的视角减少到大约15°左右。当然,我需要用4去乘侧光表所测得的任何部位的亮度值。在这一景色中,我可以断定表现出质惑的最明亮部分的亮度为160烛光/平方英尺,把这一亮度置于七区。我发现,右边最暗的树所具有的亮度(测光结果是3烛光/平方英尺)落在一区。由于树林挂有一层薄雪,它的平均亮度落在二区和三区。除了呈箭头状的明亮瀑布之外,最明亮的部分要算是云彩了。我估计瀑布的亮度大约有500烛光/平方英尺。为了提高树木的亮度,我本来可以使曝光增大2倍到4倍,但是这样可能会失去我认为照片会表现出来的某种透明的光亮感。鉴于对底片进行的这种最低的曝光,显影是要比正常区域提高一区。这就使得(本来位于七区的)高亮度达到八区的亮度标准,并且各种明暗层次会普遍显得明快。”

亚当斯用遮挡和加光的暗房技术来进行局部曝光调整,从而拍出这些从暗部到高光都细节满满的照片。

局部曝光调整、增加反差这些不同样是我们数码时代的后期技术之一吗?或者说我们这些用PS和LR调曝光的技术,源自于胶片年代的暗房。存下这些图,以后指不定可以用来打脸那些不懂摄影和后期的人。

然后我们来说说调整色彩,lightroom有个功能叫HSL,就是调整每个颜色的色相、饱和度、明亮度。

对于彩色胶片的冲洗,一样有类似的技术,冲洗彩色胶卷要用到各种化学药剂,需要恒温的环境,有兴趣可以搜搜柯达C41,买点亚硫酸钠,碳酸氢钠,硫酸氢钾,对苯二酚之类的自己玩彩色冲洗。当然,胶片的调色更多是由彩色放大机混光通道改变RGB三种光的占比来实现。

好吧,我知道你们已经开始看不懂了,我要说的是,这中间显影、漂定工序,或者你的药剂液体浓度温度不同,最后照片的色彩也不同,对于大师来说,利用这些工序和药水,可以调出他想要的色彩,也就是说暗房技术一样可以调色。

以上这些内容,我得出一个结论:lightroom软件的后期处理完全可以在胶片暗房中完成,可以说lightroom的这些后期技术就源自于暗房。

说完LR,我们来说PS,我们都知道PS的后期技术可不仅仅是局部曝光调整和颜色调整,还有磨皮、去除斑点和杂物、把人P掉、合成之类的,那么这些在暗房年代能完成吗?

1907年,袁世凯想把岑春煊搞倒,蔡乃煌得知这个情况,为了讨好袁世凯,到照相馆找到岑春煊与康有为的照片,令照相馆将两张照片合成一张,好像两人聚首密商事情的样子,献于袁世凯。袁世凯大喜,立交奕劻密呈慈禧,作为岑春煊交通乱党的证明。这可能是中国历史上第一件靠摄影后期技术来污蔑对手的案例。

这张康有为伪造和光绪的合影也是合成的,那个年代可没有PS哦!

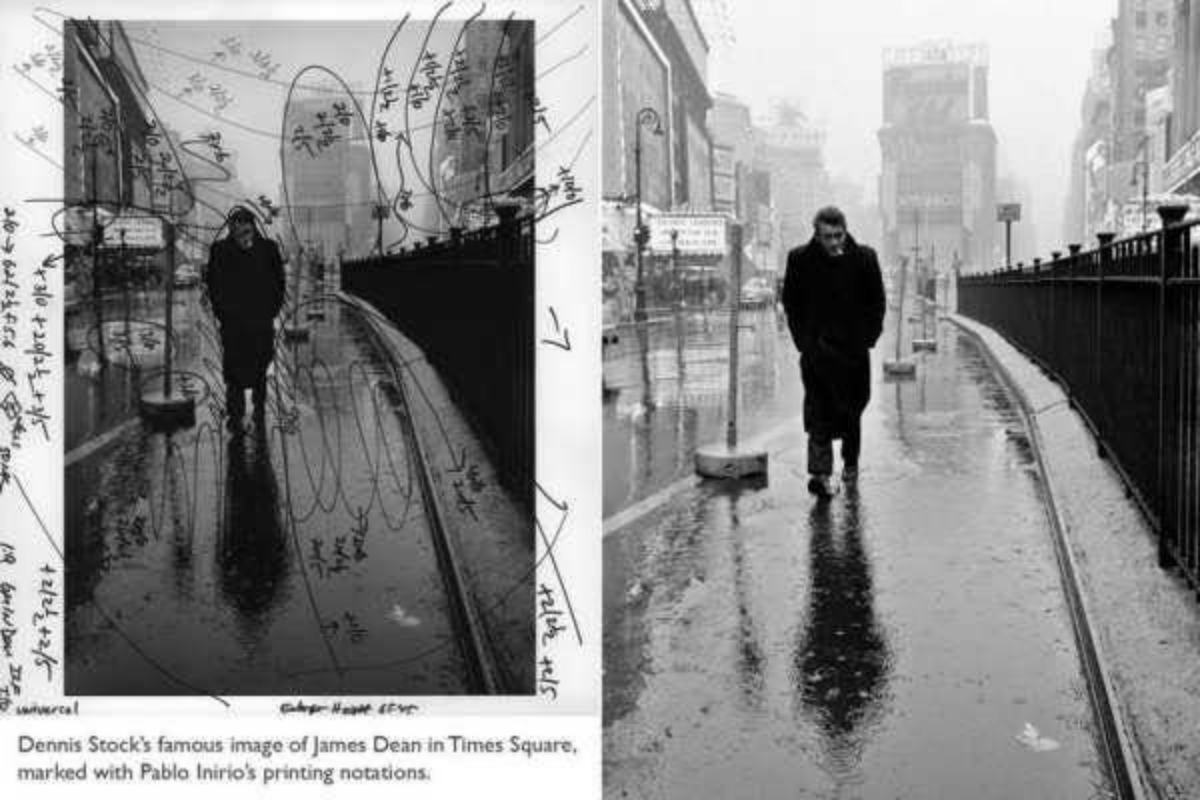

如果你玩PS,肯定知道这两个工具,你有没有好奇为什么加深减淡要用这两个图标?八成没有。

我们用铁丝或者木棒做个这样的工具,圈圈里搞点纱布用来档一下光线,洗出来的照片就不变黑了,这就叫减淡工具。

加深工具也是一样,像不像一个半握拳的手?挡住地方不变黑,没挡住的地方变黑了,这就是加深工具。

你以为PS的这些功能源自于哪里?还不是当年的暗房技术。

PS里还有个玩意叫正片叠底,你如果了解胶片你就知道胶片里有个玩意叫正片,两张正片叠一起就叫正片叠底,这样处理的照片透光率降低、图像变暗。

我们现在看到妹子照片都会问美颜了吗?那么几十年前有磨皮技术吗?

有的

1、钢针刮底片

2、用笔画

3、铬酸洗剂控制反差,有点类似数码时代降低清晰度的效果

4、放大光源柔光,类似数码时代的模糊工具

好家伙,胶片年代连磨皮都有了!还有啥是胶片年代能做到的?

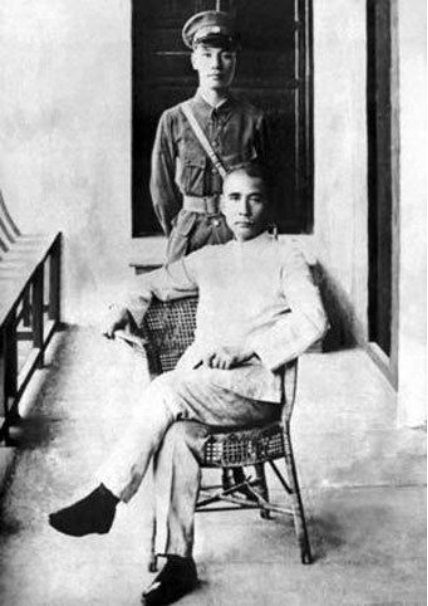

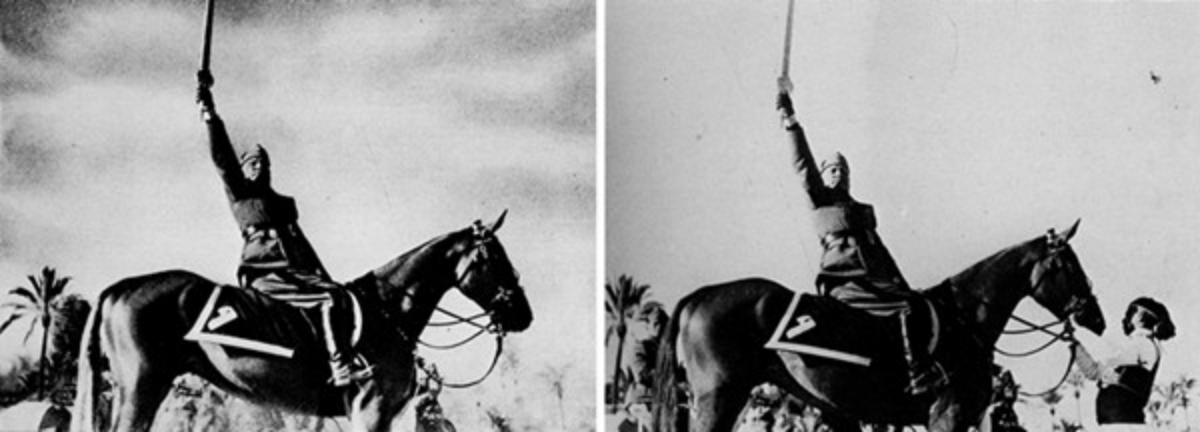

校长你不厚道啊,你怎么把何应钦与王柏龄P掉了?

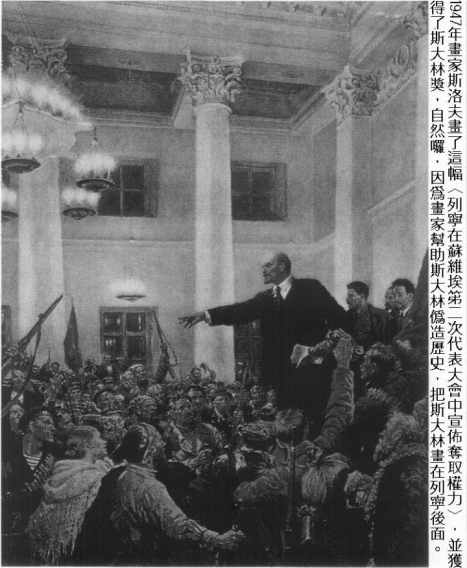

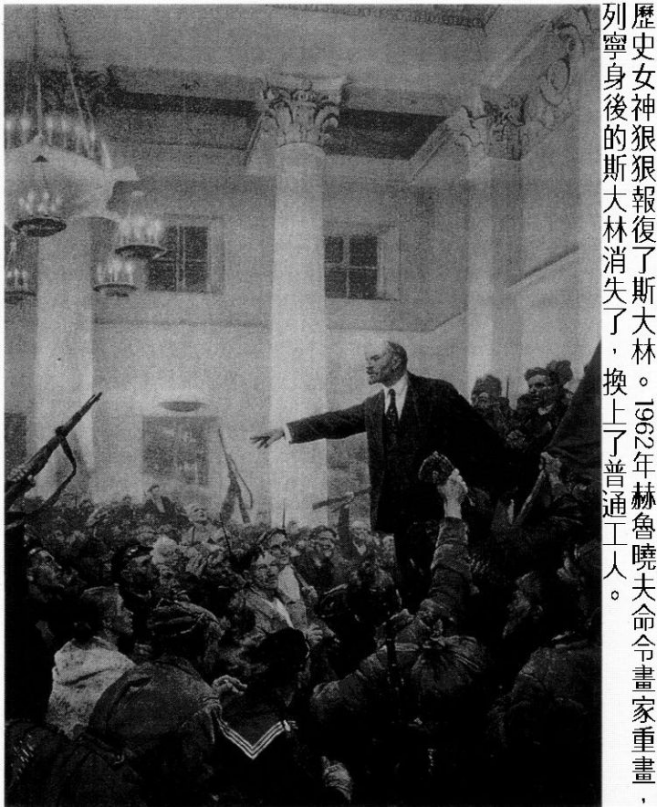

斯大林同志呢?

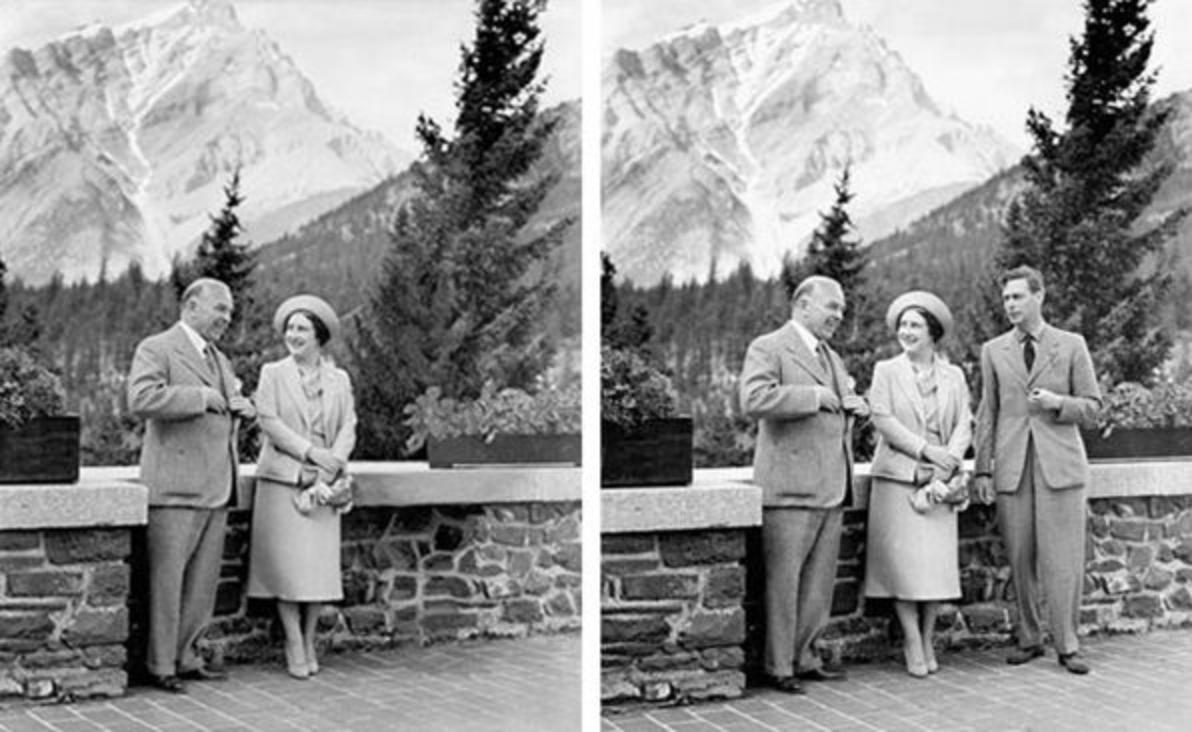

少了个人?

少了个人?

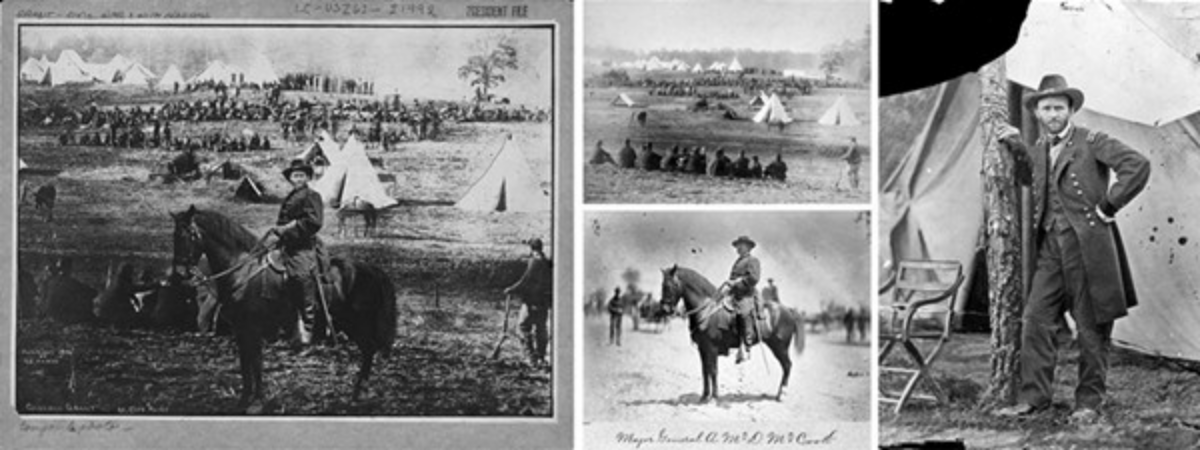

三张合成为一张,就问你怕不怕!你用PS能做到这个吗?

墨索里尼有种你别把人P掉啊!

如果你用的是专业单反微单,或者一些旗舰手机,你会找到一个RAW格式:手机大多都是DNG格式,相机根据厂商不同可能是ARW、NEF格式等。这些文件很难用普通的识图软件打开,这类文件被称作RAW文件,可以理解为数码底片。

既然有数码底片,就有底片,底片指的是胶片时代你用胶卷拍出来的东西,要经过暗房处理才能成为一张照片。

如果真的有所谓的真是未修饰照片,那这个RAW文件大概就是了(问题是这玩意就不能称作照片)。问题在于你用不同的软件或者不同的暗房去解读RAW或者胶卷,最后得出的照片也是不太一样的。就好像佳能拍出来的人像就很舒服,索尼拍的人像就偏绿偏黄,宾得拍树叶就很好看,这些都是不同厂家对颜色的理解,就好像国产手机厂商对色彩的理解比苹果还是差了一些一样。

我们最后回到这句话:

【P过的照片都不是真实的】

一个是拍摄题材,一个是程度的问题。

如果我们拍风景,调色调曝光都没问题,把照片里的一些小瑕疵P掉也不算造假。

如果我们拍摄新闻纪实作品,常见的后期处理手段都没法用,有些新闻摄影大赛甚至要求你提供原始RAW文件。

如果我们拍人像,适当的磨皮液化也是可以的,只要不太夸张就没问题。

最后分享两本书给大家看看,可以拿来了解一下摄影。

感谢阅读,有问题欢迎咨询!