在研究南京到底怎么办的会议上,除了唐生智以外,所有的高级将领都不建议守南京。

理由无外乎三点:一是南京面临三面合围,长江江面再被封锁,就彻底围死了。二是国军经历淞沪大败,部队没有得到整补,士气极为低落,而日军则士气高涨。三是南京并不是要塞城市,不易坚守。

训练总监唐生智的理由是:南京为首都,是国际观瞻之所系,也是孙总理陵墓之所在,如放弃南京,何以对总理在天之灵。

最终,蒋介石决定,守,就由唐生智来守。

此时,南京卫戍军仅有孙元良88师、宋希濂的36师、桂永清的教导总队及三团的宪兵。他们几乎全都是淞沪战场上撤下来的残兵败将。这些严重缺员的部队只能勉强布防城郭阵地。

蒋介石看着眼前的阵容陷入了沉思。保卫首都这么大的事,结果却只有这么点人,无论如何是交代不过去的。于是,他先后调动了第三战区9个师和第七战区2个师,编组了基本的战斗序列。

南京卫戍军司令唐生智,副司令罗卓英、刘兴、参谋长周斓。

10军(徐源泉)

41师(丁治磐)、48师(徐继武)

66军(叶肇)

159师(谭邃)、160师(叶肇)

71军(王敬久)

87师(沈发藻)

72军(孙元良)

88师(孙元良)

74军(俞济时)

51师(王耀武)、58师(冯胜法)

78军(宋希濂)

36师(宋希濂)

83军(邓龙光)

154师(巫剑雄)、156师(李江)

教导总队(桂永清)

103师(何知重)、112师(霍守义)

宪兵三个团,宪兵副司令萧山令

江宁要塞(邵百昌)

炮兵第八团一营

防空司令部高射炮队,城防通信营,本部特务队。

7个军以上番号,总兵力仅15个师,最多10万人。

他们的对手是兵锋正盛的上海派遣军和第十军。上海派遣军司令官松井石根,辖9师团(吉住良辅)、13师团(荻洲立兵)、16师团(中岛今朝吾)、10旅团(天谷直次郎)。第十军司令柳川平助,辖第六师团(谷寿夫)、18师团(牛岛贞雄)、114师团(末松茂治)、9旅团(国崎登)。

同会议上的国军将领们想得一样,日军从东、南、西三个方向打了过来。

攻击从12月3日开始,四天后,三个方向的日军同时推进到了南京外围第一道防线。

12月7日凌晨五点四十五,在留下了“南京决守城抗战,图挽危局,一月以后,国际形势必大变,中国当可转危为安。中拟暂移南昌,军委会迁衡阳”的通电之后,蒋介石飞往江西庐山。

南京城只剩下了唐生智和10万部队。

早上,日军开始进攻第一道防御阵地。

卫戍军长官部立即调动71、66、10军第41师向汤山附近的日军进行三面夹击,但中国军队速度过于迟缓,日军在汤山形成了突破后猛攻栖霞山,夹击计划失败。长官部命令36师预2团在东流附近阻击攻占复兴桥的日军,预2团一度夺回马基山,但日军增援部队到达后,全团陷入包围后溃散。

12月8日,南京东面,日军13师团26旅团击溃57军111师占领靖江,天谷支队攻入镇江;西南面,国崎支队推到了当涂,18师团占领了宣城后向芜湖推进,第6师团强行军到达秣陵镇附近,加入了114师团对南京城的进攻。东南面的中国守军相当坚挺,守卫在这里的是中央军嫡系74军,王耀武的51师和冯圣法的58师顽强地守住了阵地。

由于日军全面逼近,卫戍军长官部命令中国守军退守城郭阵地,日军顺势完成了对南京城郭的严密包围。

这是中国军队突围的最后时机,但是他们没动。

12月9日,16师团进攻麒麟门和沧波门,9师团进攻光华门,占领了大校场和通光营房,114师团攻至雨花台南侧,第六师团攻至雨花台西。

日军飞机向南京城抛撒了松井石根的劝降书:

“百万日军已席卷江南,南京城处于包围之中,由战局大势观之,今后交战有百害而无一利。唯江宁之地乃中部古城、民国首都,明孝陵、中山陵等古迹名胜猬集,颇具东亚文化精髓之感。日军对抵抗者虽极为峻烈而弗宽恕,然于无辜民众及无敌意之中国军队,则以宽大处之,不加侵害;至于东亚文化,犹存保护之热心。贵军苟欲继续交战,南京则必难免于战祸,是使千载文化尽为灰烬,十年经营终成泡沫。故本司令官代表日军奉劝贵军,当和平开放南京城,然后按以下办法处置。

大日本陆军总司令官 松井石根

对本劝告的答复,当于12月10日正午交至中山路句容道上的步哨线。若贵军派遣代表司令官的责任者时,本司令官亦准备派代表在该处与贵方签订有关南京城接收问题的必要协定。如果在上述指定时间得不到任何答复,日军不得已将开始对南京城的进攻。”

唐生智没有给日军任何答复,他下达了一道命令:

一、本军目下占领复廓阵地为固守南京之最后战斗,各部队应以与阵地共存亡之决心,尽力固守,决不许轻弃寸地,摇动全军,若有不遵命令擅自后移,定遵委座命令,按连坐法从严办理。

二、各军所得船只,一律缴交运输司令部保管,不准私自扣留,着派78军军长宋希濂负责指挥。沿江宪、警严禁部队散兵私自乘船渡江,违者即行拘捕严办。倘敢抗拒,以武力制止。

此时,上海派遣军司令朝香宫鸠彦亲王,了解到“约有30万中国军队就要被围”的情况之后,签署了一道“机密,阅后销毁”的密令:

“杀掉全部俘虏。”

12月10日,日军向中华门、雨花台、光华门、紫金山等要点发起全面进攻。第九师团在坦克和炮火的支援下在光华门两侧城墙轰开了缺口,突破了中国守军259旅阵地。另一股日军冲进光华门百余米,占据了两侧房屋。

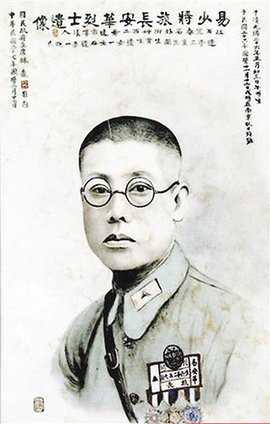

宪兵教导二团和87师紧急投入反击,经过了八个多小时的激战,突入城内的日军被击退。87师259旅旅长易安华、261旅参谋主任倪国鼎阵亡。

10日晚,重要支撑点芜湖失守。据守雨花台的88师遭到日军两个师团的猛烈攻击不得不退到二线。南京东面的孟塘,41师被日军击垮退入城内。长官部索性把66军也调回了城里准备巷战。

在光华门和通济门,83军156师和教导总队先是歼灭了光华门门洞内隐藏的日军,但敢死队在向通光营房发起反击时被日军所阻,最终全部战死。

11日,多日来始终不能撼动教导总队紫金山阵地的日军加大了炮火和飞机的轰炸,还使用了毒气。教导总队官兵以超出日军想象的惊人勇猛在紫金山山峰上同日军展开了惨烈的肉搏,双方官兵都进入了一种生命已经无关紧要的疯狂与麻木。

中华门那边,守卫雨花台的88师终于抵挡不住,被迫暂时撤入城内,日军尾随而至进了城。卫戍军副司令罗卓英亲率部队同日军展开巷战,最终将冲进来的300多日军消灭。

由于雨花台的丢失,守卫南京城西水西门外棉花堤阵地的51师侧翼暴露,退进了水西门。

当天,日军国崎支队在当涂渡过长江向浦口运动,南京守军最后的生路就要没了。

蒋介石终于开始考虑放弃南京。顾祝同给唐生智打电话,告诉他委员长已经下令要南京守军撤退,他本人立刻到浦口,胡宗南在那边等他。

唐生智坚持要求见到蒋介石的正式命令。

晚上,正式电报到了:

“如情势不能久持时,可相机撤退,以图整理而期反攻。”

12日,日军继续猛攻。

水西门的51师阵地被突破,三营营长胡豪率100名敢死队同日军展开白刃格斗,胡营长和团附刘历滋殉国。153旅因友邻已被打光,阵地被突破,旅长李天霞命令坚决反击,但数次均未得手。

雨花台方向,88师264旅连同直属队在内全部在前沿和日军死斗。最终,88师伤亡殆尽。旅长朱赤、高致嵩,团长韩宪元、华品章,营长黄琪、周鸿、符仪廷、苏天俊、王宏烈、李强华等人全部殉国。

88师残部退入中华门,在城墙上继续阻击。孙元良企图发动技能,结果被宋希濂“擅自向江北撤格杀勿论”所打断,他只好带着部队退回中华门。由于中华门被日军封死,他们只能在日军火力下绕路向城北,这一路又损失了不少人。

下午,中华门西面城墙数处垮塌,日军蜂拥而入,城内大乱。电影《金陵十三钗》中,迎着逃难的市民学生顶上前去的中国守军的画面,应该就是源自这个时候了。

所有的城门全被攻破。

为了制止混乱,36师奉命担负起了维持城内及下关码头秩序的责任。电影《南京南京》中,排成人墙阻止友军撤退的那些人,正是36师官兵。

黄昏时分,唐生智召集了师以上军官开会。他询问将领们是否还能坚守,无一人应答。接着,他将蒋介石“可相机撤退”的电报给大家看,然后分发了制定好的突围计划和命令。

突围令:

一、敌情如贵官所知,

二、首都卫戍部队决于本日晚冲破当面之敌,向浙皖边区转进。我第七战区各部队,刻据守安吉、柏垫(宁国东北)、孙家埠(宣城东南)、杨柳铺(宣城西南)之线,牵制当面之敌,并准备迎接我首都各部队之转进。又芜湖有我第76师,其南石硊镇有我第六师占领阵地,正与敌抗战中。

三、本日晚各部队行动开始时间、经过区域及集结地区如另纸附表规定。

四、要塞炮及运动困难之各种火炮弹药应即彻底自行炸毁不使为敌利用。

五、通信兵团除配属各部队者应随所配部队行动外,其余固定而笨重之通讯器材及城内外既设一切通讯应协同地方通讯机关彻底破坏之。

六、各部队突围后运动,务避开公路,并须酌派部队破坏重要公路桥梁,阻止敌人之运动为要。

七、各部队官兵应携带四日份炒米及食盐。

八、予刻在卫戍司令部,尔后到浦镇。

突围计划:

一、74军由铁心桥、谷里村、陆郎桥以右地区突围,向祁门附近集结。

二、71、72军自飞机场东侧高桥门、淳化镇,溧水以右地区突围,向黟县附近集结。

三、教导总队、66军、103、112师自紫金山北麓,麒麟门、土桥镇、天王寺以南地区突围。教导部队向昌化附近集结,66军向休宁附近集结,103、112师向于潜附近集结。

四、83军于紫金山、麒麟门、土桥镇东北地区突围,向歙县附近集结。

以上各部队突击时机为12日晚11时后开始。但83军突击时间为13日晨6时。

五、10军应极力固守乌龙山要塞,掩护封锁线,于不得已时渡江,向六合集结。

六、36师、宪兵部队及直属诸队依次渡江(另有渡江计划表),先向花旗营、乌衣附近集结。36师需掩护各部队渡江后撤离。

由于不可能把所有部队都规划到下关码头撤退,因此,除了36师,宪兵和直属部队,其他各部均是向南京东、南、西三个方向正面突围。

这个计划本身没什么问题。

但是唐生智下了一个计划上没有的口头命令:74军、87师、88师、教导总队渡江突围。

这些中央军嫡系部队不按套路出牌,给其他部队不遵守突围计划提供了借口。

南京守军的混乱就此不可挽回。

12日晚,唐生智烧毁了唐公馆,在下关码头登上早已准备好的船离开了南京。

南京守军各部开始撤退,没有任何的协同、掩护与部署。有的将领甚至在接到正式命令前就已经离开了部队。那些负责再守一阵,掩护部队撤退的单位无一执行命令。

比如乌龙山要塞的第10军,他们几乎是第一时间就放弃了所有阵地,光速登上早就准备好的船一路跑到了江西。

这支本该担负掩护任务的部队成为了最早撤出的部队。要塞的丢失,令日军可以用炮火直接封锁下关码头及长江江面,甚至可以直接居高临下地冲过来。

83军和66军是仅有的从日军正面突围而出的部队,军长叶肇、邓龙光。他们从太平门挤出来之后,冲破了日军一切阻击,于13日天亮到达汤山附近,在这里又被16师团阻击了一阵,部队不得不分散突围。

叶肇军长混在难民中企图苟住一波,结果被一位日军选中去挑担子。好几十斤的重量让老叶移动得十分艰难,日军看他太菜,让他把担子放下哪凉快哪呆着去了。

这两支正面打出来的粤军同还在城里的那些部队比起来,算得上相当幸运。

城内的部队一窝蜂全都奔着下关码头去了。在必经之路挹江门,各部队与维持秩序的36师几乎火并。不久前率部歼灭光华门门洞里日军的教导总队团长谢承瑞在乱军中被踩死。

好不容易挤过挹江门,来到下关码头的官兵绝望地发现,一条船都没有。

之前,卫戍军长官部已经收集了各部队的所有船只,要么运到了对岸浦口,要么开到了汉口。官兵们发现没有船之后,用门板、木桶和现做的筏子向对岸划,有的干脆游泳。可此时,日军战舰已经出现在了江面上,他们要么用机枪对准水里的中国官兵扫射,要么直接驾船撞翻他们。

无法渡河仍旧滞留在码头的官兵被俘。暂时还没有被俘的,有的脱下军装在街头徘徊,有的向难民收容所上交了武器。

1937年12月14日,南京卫戍军司令长官部撤销,南京保卫战结束。

被俘的中国官兵不会想到,日军拒绝遵守国际法。

后来的事情,大家都知道了。

前传,淞沪会战在这里

如何评价淞沪会战? - 10637的回答 - 知乎