因为尤其是文史哲这种创造性的工作中,最大的阴影就是前一个自己。尤其是尚不出名的情况下,写作反而是更加顺畅的,反正写不好,大不了湮灭无闻。但是越是出名,其他人对你的期待越高,这种写作的桎梏就会越大。更为重要的是,写作的点子,其实没有多少,尤其是很难凭空创造新的创新点,所有的创新点其实背后都会看到一个“母题”,尤其是一些划时代的著作,本身就是这个母题的细化,其后就是对于这些点子的修正,或者就是复读机。

其实文学作品如此,哲学作品也是一样的,很多时候你会看到,很多哲学家的思想,表面上看是不一样,实际上内核拿出来,都是既有哲学已经提出来的母题的变种。哲学创造的一个非常重要的必要条件,就是能够看到这些“母题”。

比如说,很多被人拍案叫绝的点子,你真的以为之前的科幻小说家没有想过吗?

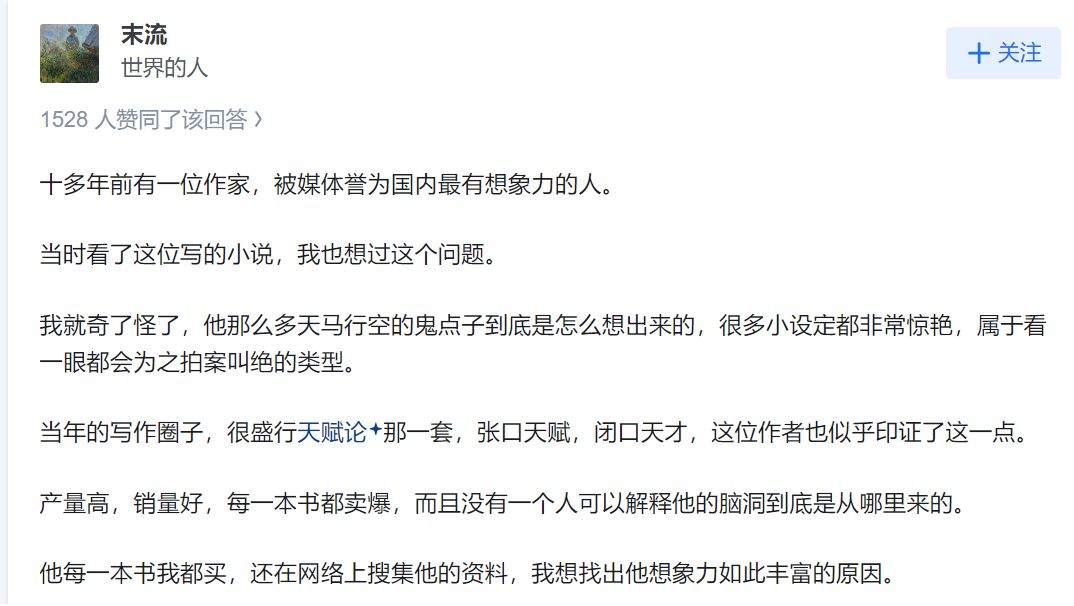

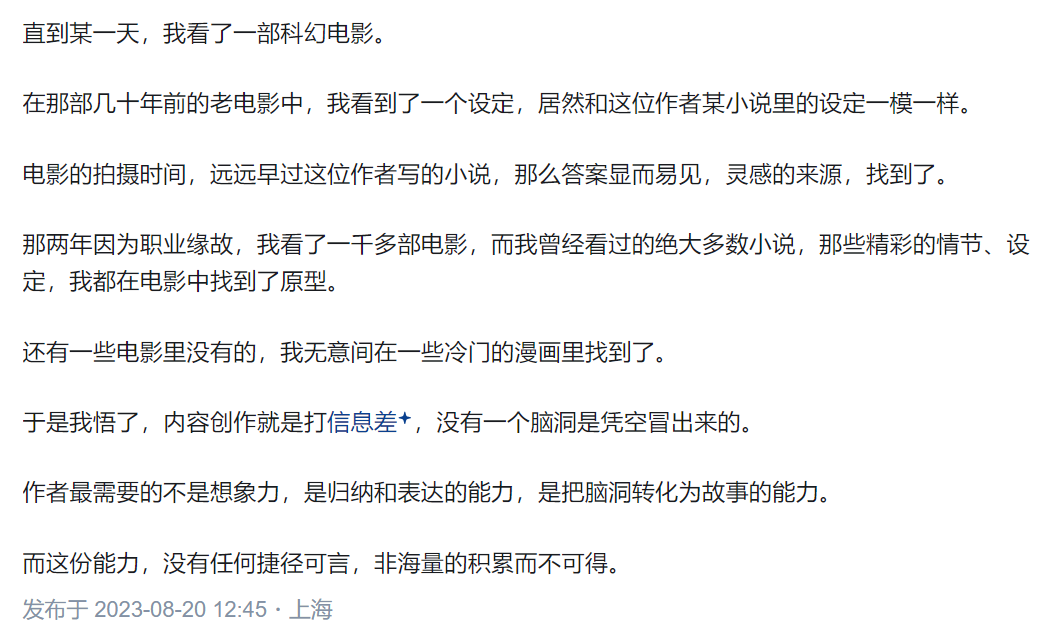

知乎上有个回答很有意思

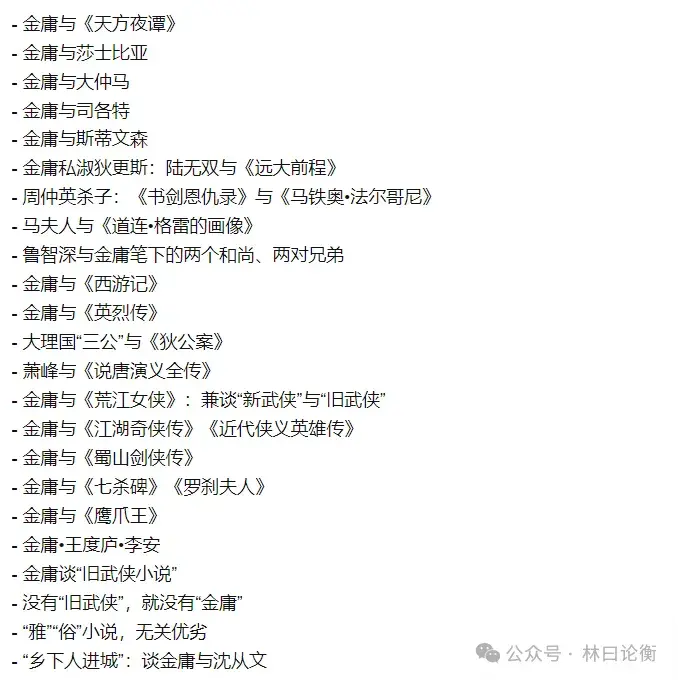

譬如说有人考证金庸小说各种点子,在各种此前的文学中都出现过,如

在这本书中,考证了很多的内容,从目录就不难看出

实际上创新点的出现是有迹可循的。在一个完美的模型中,往往认为,创新点是这么出现,首先阅读大量的材料,发现文明,进行修正此前的假设,提出新的理论。但是这个模型是简化版本,并且很大程度上并不符合人类的创造的心理活动。这个模型,预设了人的心理活动是一张白纸,然后又预设着人才有能动性。

好像我们是无意识的,白板化地阅读大量的材料,然后突发灵机一动。真正的创造会是这样的吗?更多的时候,是借由已有的“偏见”或“问题意识”,选择性阅读的结果。

人类的创造活动,首先是模仿,这是人类学习的一个基本的图式。而模仿是有原型的,很多时候创新,是将其他领域的东西,模仿进入到新的领域。

不好听点的话,其实就是打信息差。但是真正的问题不在于信息差,问题是即使你知道了信息差,这个信息差的述说才是真正考验人的功夫。

为什么在人类思想史上,很多科学家,哲学家的思想被视为划时代的意义,是因为它提供了一个思维的原型。譬如说由近代科学革命造就的机械论图景,由达尔文造假的无目的演化图景。

据传当年达尔文发表了《物种起源》以后,赫胥黎读完以后非常赞叹地说,这么简单的道理,为啥我没有想到。达尔文的演化理论,无疑与当时的拉马克主义,以及马尔萨斯的人口压力理论相关,实际上很大程度上是通过综合已有结论,变换视角的产物。

这就是为什么赫胥黎觉得,这个理论似乎很容易想到,却又很难想到的缘故。或许在这个意义上,创新似乎是一个很容易的事情,去想象一个不一样的世界。