《门》

楔子

1968年冬,陕西黄土高原,风从塬上刮下来,带着沙砾打在程远山的脸上,像无数细小的针刺。他站在田埂边,手里的锄头已经磨得发烫,汗水混着尘土淌进眼里,模糊了视线。他不再是那个在北大讲台上侃侃而谈的物理学教授,而是一个被贴上“右派”标签的劳改分子,日复一日地与黄土为伴。

夜深了,村里的狗吠声渐渐平息,程远山拖着疲惫的身子回到土坯房。他点起一盏煤油灯,火苗在玻璃罩里跳动,照亮了墙角那本破旧的笔记本——那是他在下放前偷偷藏下的,里面记满了天体力学的公式和星图草稿。他本想睡下,可窗外忽然传来一阵低沉的嗡鸣,像是有什么庞然大物在远处碾过大地。

他推开窗,寒风扑面而来,刺得他眯起眼。抬头一看,天空不对劲。不是云,也不是雾,而是一道笔直的裂缝横亘在夜空中,像是有人用无形的刀割开了穹顶。裂缝边缘泛着幽蓝的光,微弱却刺目,里面隐约可见几点星光,排列得毫无规律,不属于任何已知的星座。程远山的心跳加快,他抓起笔记本,凭着记忆飞快地勾勒出裂缝的形状和星点的相对位置。

“这是什么?”他低声自语,手指在纸上划出一串数字——角度、距离、光度。他试图用开普勒定律去套,却发现这些数据完全不吻合已知的轨道力学。那裂缝持续了十七分钟,然后无声无息地合拢,仿佛从未存在。他站在窗前,愣了许久,直到煤油灯燃尽,屋子陷入黑暗。

次日,他没敢跟任何人提起。他知道,在这个时代,科学是奢侈品,异想天开更是罪名。他只能把这事埋在心底,像一颗种子,等待发芽的那天。

1968年的那个冬天过去后,程远山的生活并未因那道天幕裂缝而改变。白天,他仍旧在田间挥锄,汗水滴进黄土,晚上,他蜷缩在土炕上,借着微弱的烛光翻看那本笔记本。裂缝的草图被他反复描摹,边缘的线条已经磨得发黑,旁边写满了密密麻麻的计算——光速的折射假设、引力波的扰动模型,甚至是爱因斯坦广义相对论的简化公式。他没有仪器,没有数据,只能靠脑海中残存的知识拼凑出一个模糊的轮廓。

他曾试着用村里废弃的水车改装成简易的观测装置,想捕捉夜空的异常波动。可水车的轴承早已锈死,木板在风中吱吱作响,最终散架成一堆废柴。村里的生产队长看见了,骂他“不安分”,差点把笔记本也收去烧火。程远山只能更加小心,把纸页藏在炕洞里,用土掩住。

那道裂缝像一个幽灵,萦绕在他心头。他开始怀疑自己的记忆,甚至怀疑自己的 sanity——或许那只是疲劳和饥饿引发的幻觉?可那些星点的坐标,那些不规则的光晕,却清晰得像刻在脑子里。他翻开笔记本,盯着那串数字,低声道:“如果不是幻觉,那就一定有解释。一定有。”

时间在劳作和沉默中流逝。1978年,政策松动,程远山被平反,回到了北京。他站在北大物理系的旧楼前,头发已花白,手里攥着那个破旧的笔记本,像个迟归的旅人。同事们对他客气却疏远,学生们好奇地打量这个“老右派”,没人知道他脑子里装着什么。他申请了一台老式天文望远镜,借口是研究彗星轨道,却夜夜对准1968年那片天空。

他查阅了国际天文台的记录,翻遍了苏联《天文学报》的旧刊,甚至托人从香港弄来几本英文杂志。可所有的星图、所有的观测数据里,都没有那道裂缝的影子。他写信给英国皇家天文学会,信寄出去后杳无音讯。他在课堂上试着提起“未知天象”,却被同行们笑着打断:“老程,别老想着那些怪力乱神,踏实点吧。”

夜深人静,他坐在宿舍的小桌前,盯着笔记本上的草图。那十七分钟的裂缝,像一个无解的方程,嘲笑着他的无能。他喃喃道:“如果不是地球上的现象……那会是什么?维度折叠?还是……”他不敢往下想,可那个念头却像野草般疯长——那不是自然天象,而是某种“东西”留下的痕迹。

时间的灰烬

1980年代的北京,空气里还带着煤烟的味道,北大物理系的实验楼里却多了一丝生机。程远山坐在一间狭小的办公室里,桌上堆满了纸张和图表,墙上挂着一张泛黄的星图。他已经五十多岁,脊背微微佝偻,可眼神依然锐利,像是在与时间赛跑。

他利用教职之便,争取到了几次天文台的观测机会。每次观测,他都带着那本笔记本,试图复现1968年的场景。他调整望远镜的角度,对准西北天区,用肉眼和仪器反复扫视,可夜空始终平静,只有熟悉的星座在闪烁。他开始怀疑自己的计算,甚至怀疑那十七分钟是否真实存在过。

有一次,他熬夜分析数据,忘了关窗,寒风吹翻了桌上的纸张。他捡起一张掉在地上的草图,那是裂缝的轮廓,旁边写着一行字:“光度异常,周期性未知。”他盯着那行字,脑子里突然闪过一个念头——如果那不是一次性的现象,而是某种周期性事件的片段呢?他翻出笔记本,重新计算那些星点的位移,试图推导出可能的周期。可没有足够的观测点,没有超级计算机,他的手工计算就像在沙滩上建城堡,风一吹就散。

他开始写论文,标题是《论未知天象的空间扰动假说》。论文里,他小心翼翼地描述了那道裂缝,提出它可能是高维空间的投影,或是某种遥远星系的引力透镜效应。他避开了最离奇的猜测,只用数学和物理包裹住那个夜晚的记忆。稿子寄给《物理学报》,却被编辑退回,附言是:“缺乏实证依据,过于臆测。”他又寄给国外的期刊,依旧石沉大海。

同事们开始疏远他,有人私下议论:“老程是不是疯了?整天盯着天上看什么?”学生们也渐渐不再选他的课,觉得这个老教授讲的东西“太玄乎”。程远山不在乎,他习惯了孤独。从文革的批斗到乡下的劳改,他早就学会与自己为伴。可那道裂缝,像一根刺,扎在他心里,拔不出来。

1990年,他申请了一次国际天文会议的名额,想把自己的假说拿到更大的平台上。他攒了半年的工资,买了一张去英国的机票。会议上,他站在讲台上,用磕磕绊绊的英语陈述自己的发现。台下坐满了西装革履的学者,有人皱眉,有人窃笑。提问环节,一个美国教授站起来,语气冷淡:“程教授,你的观测数据呢?没有数据,这只是个故事。”

程远山哑口无言。他有的只是1968年的记忆和一堆手写公式。他低头看着手里的笔记本,第一次感到一种深深的无力。那晚,他回到旅馆,坐在窗边,望着伦敦的夜空,喃喃道:“我是对的……我一定是对的。”

1999年冬,北京的医院病房里,消毒水的刺鼻气味混着窗外飘来的煤烟味,空气沉重得像凝固。程远山躺在病床上,瘦得只剩一副骨架,肺癌已将他的生命榨得所剩无几。台灯昏黄的光洒在笔记本上,那道裂缝的草图被他摩挲得边缘发黑,旁边写满了密密麻麻的公式和笔记。他喘着粗气,指尖颤抖着翻开最后一页,眼神里交织着不甘与怀疑。

他盯着那十七分钟的记忆,脑子里两个声音在拉扯。一个低语:“程远山,你疯了,一辈子追一个幻觉,值得吗?”另一个却咆哮:“不,我看见了,那是真的!我赌上一切,也要证明!”他闭上眼,胸膛起伏,汗水淌下额角。不甘像一把火,烧得他心口发烫。他想起文革的批斗,想起乡下的锄头,想起平反后无数次被嘲笑的论文。他宁愿孤独,宁愿被当成疯子,也不愿放弃那个夜晚的真相。可如果没有证据呢?如果他错了呢?

“不可能。”他咬牙低声道,声音沙哑却铮铮如铁,“我是对的。我知道我是对的。”他抓起笔,在笔记本上歪歪斜斜地写下:“若无实证,吾心不死。”字迹像刀刻,透着最后的倔强。

就在这时,病房的门被轻轻推开,一个身影走了进来。程远山抬起头,看见一个穿黑色呢大衣的中年人,面容冷峻,眼神却深邃得像夜空。他没说话,只是静静站在床边,手里拿着一张泛黄的纸——那是程远山多年前寄给某机构的信,信封上盖着“机密”二字。

“你是谁?”程远山声音微弱,却带着警惕。

中年人俯身,低声道:“我叫徐维,来自国家深空计划。你不必知道更多,但你该知道,你的猜想并不孤独。”他顿了顿,从大衣内掏出一份文件,递到程远山面前。文件封面印着“绝密”字样,里面是几页星图和数据,标注着一片遥远星域的异常扰动。

程远山接过文件,手抖得几乎拿不稳。他翻开第一页,目光定在一段坐标上——那是1968年他记录的星点位置,误差不到千分之一。他抬头,眼中闪过一丝狂热:“这是……那道裂缝?”

徐维点点头,声音低沉而悠远:“我们叫它‘天幕事件’。三十年前,你看到的不是幻觉,而是某种信号的投影。我们用了十年才捕捉到它的回波,但没人知道它来自哪里,或者……谁发出的。你是第一个记录它的人。”

程远山愣住,喉咙里发出一声干涩的笑,像哭又像释然。他喃喃道:“我是对的……我是对的……”泪水模糊了他的视线,他看向徐维,“那是什么?告诉我,那是什么?”

徐维沉默片刻,目光投向窗外,语气变得辽阔而冷寂:“它可能是门,也可能是眼。宇宙不只属于我们,程教授。你看到的,是‘他们’的目光,穿过亿万光年,落在地球上。那不是终点,而是开端。你我不过是微尘,可这微尘,触到了边际。”

程远山听着,胸膛里的火苗似乎燃尽了,取而代之的是一种奇异的平静。他靠在枕头上,喘息渐渐平稳,眼神却亮得惊人。他低声道:“开端……好,我懂了。”他把笔记本递给徐维,“拿去吧,我的时间够了。”

徐维接过笔记本,点了点头,转身走向门口。程远山看着他的背影,嘴角露出一丝笑意,然后闭上眼,呼吸慢慢停止,像一片落叶归于尘土。

天边泛起一抹鱼肚白,徐维站在医院外的空地上,手里握着那本笔记本。他抬头望向东方,晨光刺破了灰雾,露出冷冽的天幕。他低声自语:“开端才刚刚开始。”风吹过,纸页微微翻动,露出一行字:“若无实证,吾心不死。”

天幕回响

2010年春,北京郊外一座隐秘的地下设施内,空气中弥漫着电流的焦味和金属的冷意。徐维站在指挥大厅中央,目光锁定在一面巨大的屏幕上。他的鬓角已染上霜白,可眼神依旧锐利如刀。屏幕上跳动着一串串数据流,那是“天幕计划”耗费十余年心血打造的量子卫星“曙光号”传回的信号。

“天幕计划”源于程远山的那本笔记本。自他1999年去世后,国家深空部门投入了巨额资源,试图解开那道裂缝的秘密。徐维成了项目的核心人物,他带着程远山的草图和假说,组建了一支由天文学家、物理学家和密码学家组成的团队。他们发射了“曙光号”,一颗搭载量子探测器的卫星,目标是锁定1968年那片异常天区的回波。

十年过去了,卫星传回的数据大多是寂静的背景辐射,像宇宙在嘲笑人类的无知。团队里有人开始动摇,甚至怀疑程远山的记录只是个巧合。可徐维从不动摇。他常站在卫星模型前,盯着它冰冷的金属外壳,低声道:“他是对的。我们只是还没等到。”

这一天,等待终于有了回报。屏幕上的数据曲线突然剧烈波动,一串低频信号从银河系边缘传来,像深海中的鲸鸣,低沉、悠远,却带着某种规律。徐维的手指攥紧,他低声命令:“放大信号,分解频谱。”

技术员们迅速操作,屏幕上浮现出一组波形,嵌套着复杂的周期性振荡。旁边的数据窗口跳出一行坐标——与程远山笔记本上的星点位置误差不到百万分之一。房间里的人屏住呼吸,一个年轻的研究员喃喃道:“这是……那道裂缝?”

徐维没回答,他盯着波形,脑海里浮现出程远山病床上的模样。那十七分钟的裂缝,三十一年后的回响,此刻化作一串冰冷的数字,静静躺在人类的仪器里。他低声道:“不是裂缝,是回应。”

信号被分解后,团队发现它并非随机噪声,而是包含了一种数学结构——一种超越人类已知算法的编码。它不像无线电波的自然散射,也不像已知的脉冲星信号。它太有序,太……刻意了。徐维的瞳孔微微收缩,他想起了那晚对程远山说的话:“你看到的,是‘他们’的目光。”

大厅里陷入短暂的寂静,随后爆发出低语和争论。有人说这是外星文明的信标,有人说是高维空间的泄漏。可徐维知道,无论是什么,这信号的到来意味着人类不再是宇宙的孤儿。他转身看向窗外,地平线上的晨曦刺破薄雾,像一道微弱却坚定的光。

他掏出程远山的笔记本,翻到最后一页。那行歪斜的字迹映入眼帘:“若无实证,吾心不死。”徐维嘴角露出一丝笑意,低声道:“老程,你赢了。”

信号仍在持续,屏幕上的波形像一首无声的交响乐,回荡在人类的第一缕曙光中。

2053年,地球同步轨道,联合政府“天幕计划”轨道站悬浮在无垠的黑暗中,像一颗孤独的金属心脏,缓缓旋转。站体外环绕着密密麻麻的探测器、量子纠缠阵列和引力波发生器,构成了一张精密的网,中心锁定在一片看似空无一物的虚空——那道“门”的位置。

自2010年“曙光号”捕捉到信号后,人类用了四十三年时间,从震惊走向行动。全球最顶尖的科学家破译了那串低频波,确认它不是通信,而是一次高维空间撕裂的“余震”。程远山1968年目击的裂缝,不是幻觉,而是四维甚至更高维度的结构在三维空间的投影。那信号,是“门”开启的回响。

没人知道“门”通向哪里。有人猜测是另一片宇宙,有人说是时间尽头的深渊,还有人认为那是“他们”——某种超越人类理解的存在——留下的通道。联合政府耗尽资源,在轨道上建起这座直径十公里的巨型设施,试图捕捉下一次开启,甚至维持它的存在。程远山的笔记本被供奉在站内的档案室,成了某种象征。

轨道站指挥舱内,徐维早已满头白发,坐在轮椅上,目光穿过透明穹顶,凝视那片虚空。他是“天幕计划”的元老,如今九十高龄,却拒绝离开岗位。他的助手,一位名叫林瑶的年轻物理学家,站在他身旁,手持平板,屏幕上跳动着最新的探测数据。

“徐老,引力波阵列已经校准到最大精度。”林瑶的声音冷静而坚定,“如果‘门’再次开启,我们有73%的概率维持它的稳定。但……另一边是什么,我们还是没答案。”

徐维没说话,只是盯着虚空。那片区域偶尔会闪过微弱的蓝光,像深海中的磷火,短暂却刺目。他想起程远山,想起那句“若无实证,吾心不死”,嘴角露出一丝苦笑。四十多年了,他从中年走到暮年,见证了人类从无知到触摸未知的边缘。可越是靠近,他越感到一种敬畏——不是对科学的,而是对那不可测的深邃。

“林瑶,你怕吗?”他忽然问,声音低沉。

林瑶一愣,随即摇头:“不怕。这是我们的使命。”

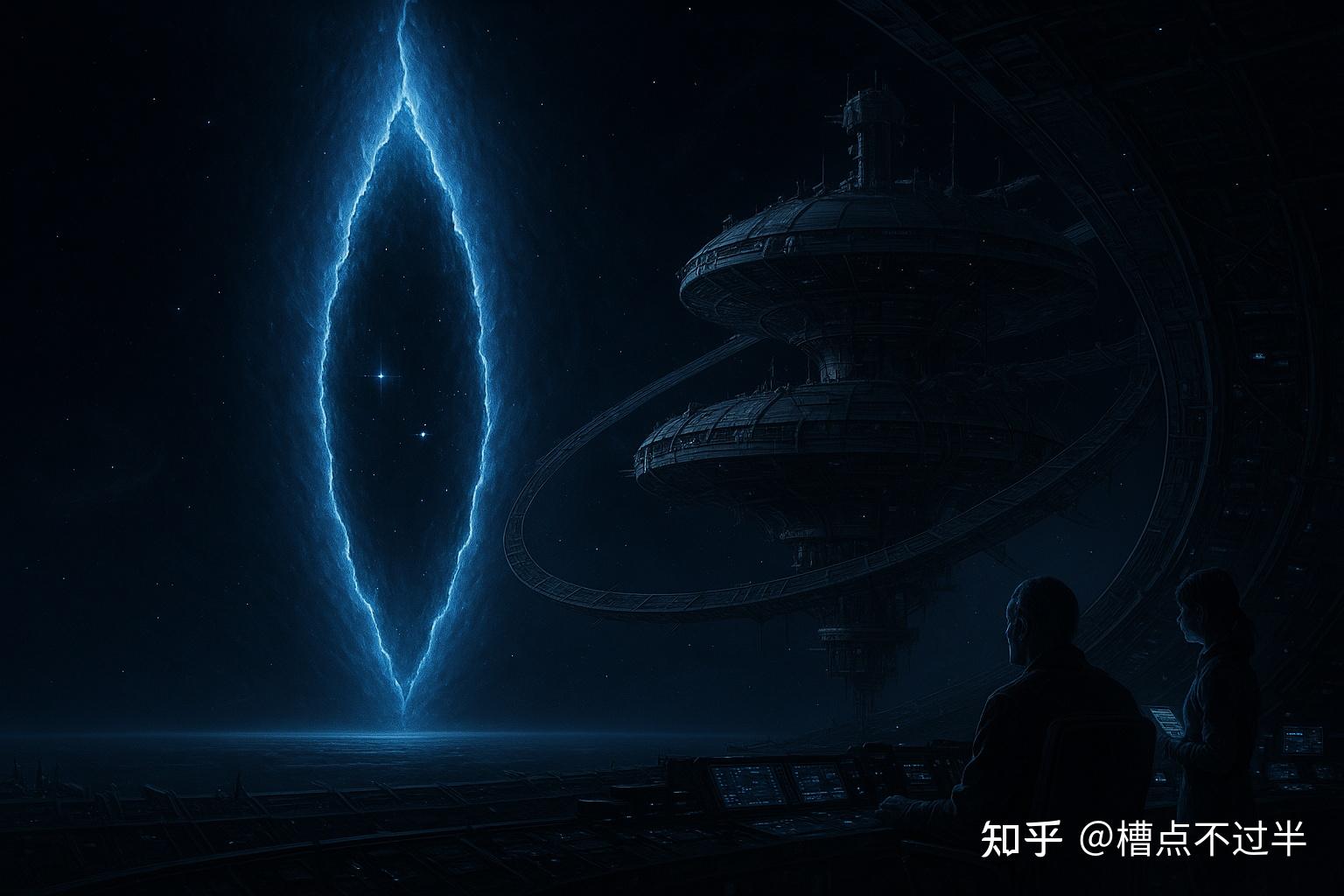

徐维点点头,目光重新投向“门”。轨道站的设施缓缓运转,发出低沉的轰鸣,像在与宇宙对话。突然,探测器警报响起,屏幕上的波形剧烈跳动,一道幽蓝的裂缝撕开了虚空,比程远山描述的更大、更清晰。站内灯光闪烁,引力波发生器全力启动,试图锁住这道裂缝的边缘。

“来了。”徐维低声道,眼中闪过一丝狂热,“程远山,你看到了吗?”

裂缝内,星光扭曲,像是被无形的漩涡吞噬,又像是另一片天穹在窥视。人类的第一道指令发出,探测器射出一束量子信号,试图穿透“门”。信号消失在裂缝中,没有回音。站内鸦雀无声,所有人屏住呼吸,等待着未知的回应。

林瑶低声问:“徐老,如果‘他们’在另一边呢?”

徐维沉默片刻,缓缓道:“那就让他们看看,微尘也能点燃星火。”

裂缝仍在扩大,轨道站的设施发出刺耳的过载声。人类站在“门”前,第一次如此接近宇宙的深渊

“天幕计划”轨道站内,警报声渐渐平息,裂缝——那道被命名为“星际之门”的高维撕裂——终于稳定。它的边缘被引力波阵列锁住,幽蓝的光晕不再闪烁,而是凝成一道恒定的椭圆形窗口,直径约三公里,悬浮在虚空中央。站内的科学家们盯着屏幕,呼吸急促,数据流如瀑布般倾泻,显示着“门”的物理参数:空间曲率异常、量子纠缠态稳定、无可测量的深度。

徐维坐在指挥舱的轮椅上,目光穿过穹顶,凝视那道“门”。它不再是程远山笔记本上的草图,而是人类面前真实敞开的深渊。林瑶站在他身旁,手指飞快地在平板上操作,低声道:“徐老,‘门’的稳定度达到87%,我们可以发射探测器了。”

“发射吧。”徐维的声音平静却带着一丝颤抖,“让我们看看另一边是什么。”

一架无人探测器“先驱号”从轨道站的发射舱滑出,通体银白,搭载着最先进的量子通信器和多谱段扫描仪。它缓缓靠近“门”,外壳反射着裂缝的蓝光,像一滴水融入大海。屏幕上,探测器的信号在接触“门”的瞬间短暂中断,随后恢复,传回第一批数据。

指挥舱内鸦雀无声,所有人盯着实时画面。“先驱号”穿过了“门”,镜头捕捉到的不是预想中的黑暗或扭曲,而是一片陌生的星空。无数星辰散布在视野中,密集却毫无规律,背景中隐约可见一团巨大的星云,发出暗红色的光芒,像一颗跳动的心脏。数据窗口跳出一串参数:恒星光谱异常、重元素比例偏高、宇宙背景辐射与地球侧一致。

“这是……一个星域?”林瑶皱眉,低声分析,“但这些恒星的排列,不属于银河系,甚至不在本星系团的任何已知区域。”

徐维眯起眼,盯着屏幕上的星云。那片星域的陌生感让他心头一紧。他低声道:“宇宙常数呢?”

“已经测定。”一名技术员迅速回答,“与我们这边一致,哈勃常数、暗能量密度……完全吻合。”

这话让舱内的人松了一口气。如果常数不同,他们或许得面对更多的疯狂假设。可即使如此,这片星域的位置依然是个谜。它不在银河系,不在室女座超星系团,甚至不在人类用射电望远镜绘制的宇宙地图上。它像是从未知的角落被“门”硬生生扯到人类面前。

“先驱号”继续深入,传回更多画面:一颗表面覆盖着金属结构的行星,环绕着一颗暗淡的红矮星;远处,一团扭曲的星际尘埃中似乎藏着什么庞然大物,轮廓模糊却散发着微弱的能量波动。探测器的扫描仪检测到一丝异常信号——低频、规律,像心跳,又像呢喃。

林瑶抬头看向徐维:“徐老,这不像自然的星系。那些结构,那些信号……像是有人为痕迹。”

徐维没说话,只是盯着屏幕,脑海里浮现出程远山病床上的最后一句话:“开端。”他低声道:“不是有人为痕迹,是‘他们’的痕迹。”

指挥舱的空气凝滞了片刻。无人探测器的镜头忽然抖动,信号中断前传回最后一帧画面:星云深处,一双巨大的、模糊的眼睛状结构缓缓旋转,似乎注视着镜头,回应人类的窥探。

屏幕黑了,舱内陷入死寂。徐维低声自语:“程远山,你是对的。这不是终点,是开始。”

星际之门第一次为人类敞开,而门的另一边,一个未知的星域正在等待。

指挥舱内,屏幕上的黑幕持续了整整十七分钟,与程远山1968年目击裂缝的时间惊人吻合。无人探测器“先驱号”的信号彻底中断,像被什么吞噬。徐维坐在轮椅上,目光未曾离开那片黑暗,林瑶则在旁飞快调阅最后传回的数据,试图拼凑出真相。

“信号中断前的最后一帧……”林瑶放大画面,指着那双模糊的“眼睛”状结构,“这不是自然形成的。它有对称性,有能量波动,像某种人工遗迹。”

徐维低声道:“继续分析。调出所有扫描数据。”

团队迅速行动,屏幕上浮现出一组三维重建图像:星云深处的庞大结构逐渐清晰。那不是眼睛,而是一座环状的巨型遗迹,直径超过一千公里,表面布满复杂的纹路,像电路,又像文字。红矮星的光芒照射下,它反射出暗淡的金属光泽,边缘已被星际尘埃侵蚀得坑坑洼洼。远处,行星上的金属结构也被放大——残破的塔楼、坍塌的穹顶、散落的碎片,无不透着一股荒凉。

“这是可能是……墓碑。”徐维忽然开口,声音低沉得像从喉咙深处挤出,“一个文明的……墓地。”

舱内的人愣住,林瑶看向他:“徐老,你是说……这星域是废弃的?”

“不。”徐维的目光穿过屏幕,仿佛能看到那片星空的尽头,“它是被遗弃的。一个高度发达的文明,建造了这些东西,打开了这道‘门’,然后消失了。我们看到的,是他们的遗骸。”

数据分析逐步证实了他的猜测。“先驱号”传回的重元素比例显示,这片星域的恒星异常老化,远超银河系平均年龄。行星上的金属结构含有未知合金,熔点高得离谱,却已风化得近乎崩解。遗迹环的能量波动虽微弱,却带有规律性,像一台停摆已久的机器在发出最后的喘息。最关键的是,星云中的尘埃中检测到微量反物质残留——那是超高能反应的痕迹,远超人类现有科技。

林瑶皱眉:“如果这是墓地,谁把它留在这儿?为什么‘门’会连通到这里?”

徐维没回答,只是盯着那座环状遗迹。它悬在星空中,像一圈无声的墓志铭。他想起程远山,想起那句“他们”的目光”,心头涌起一股寒意。“不是连通。”他缓缓道,“是‘他们’故意打开的。‘门’不是自然现象,是他们留给我们的路标。”

指挥舱内陷入沉默。屏幕上,遗迹环的纹路被放大,有些符号与程远山笔记本上的草图隐约相似,像某种失落的语言。林瑶低声道:“如果这是路标,那他们想让我们看到什么?”

徐维闭上眼,脑海里浮现出程远山病床上的笑意。他低声道:“或许,是警告。或许,是邀请。”

轨道站外,星际之门静静悬浮,蓝光映照着人类的设施。“先驱号”虽已失联,但它的牺牲揭开了墓碑星域的一角——一个死去的文明,用尽最后的力量,在宇宙中留下这片废墟。而人类,正站在“门”前,凝视这无言的墓碑。

墓碑的回声

2253年,人类文明已从太阳系的摇篮跃升为星际时代的巨擘。墓碑星域的遗迹成了人类技术革命的基石,两百年的时间,数十个恒星系被点亮,星舰如流星划过夜空,戴森环、行星改造器和曲率引擎成为日常。然而,这一切辉煌的根基——那道“星际之门”和墓碑星域的本质——依然是人类无法触及的深渊。

“星幕联盟”取代了昔日的“天幕计划”,总部设在墓碑星域的核心,一座名为“曙光枢纽”的巨型星站。站体横跨数百公里,环绕着“门”的遗迹矩阵,宛如一顶王冠镶嵌在废墟之上。从这里,人类挖掘出了反物质聚变、空间折叠和神经量子网络的技术,将文明的疆域扩展至比邻星、天狼星和鲸鱼座τ星系。殖民地星球上,城市拔地而起,天基炮台守护着边疆,人口突破千亿,星际贸易网连接着每一颗星辰。

曙光枢纽的中央大厅,首席科学家张凌站在全息投影前。她是第三代星际移民,出生在墓碑星域的勘探船上,如今是联盟最年轻的总工程师。投影上,墓碑星域的环状遗迹缓缓旋转,红矮星的光芒照亮了它残破的表面。她指着遗迹,低声道:“这是我们的根。两百年前,第一批探测器穿过‘门’,带回了这些技术。今天,我们站在他们的墓碑上,建起了旷世功业。”

大厅内,联盟的官员和科学家们点头附和。自“门”稳定后,人类从墓碑星域提取了超过十万项技术,破译了部分符号体系,重建了遗迹中的能源矩阵。反物质引擎让星舰以亚光速巡航,空间折叠让星系间的旅程缩短到数月,意识上传让人类的寿命得以延续。这些成就让人类自豪,仿佛他们已站在宇宙的巅峰。

可张凌的声音里带着一丝不安:“但我们对它的底层一无所知。‘门’从哪里来?墓碑星域在宇宙中的位置在哪里?那个文明为何毁灭,又为何把这一切留给我们?我们用了他们的遗产,却连他们的名字都不知道。”

投影切换,显示出一串低频信号——“门”开启时的回波,规律得像心跳,却无法解码。旁边的星图上,墓碑星域的恒星光谱与已知宇宙格格不入,坐标无法定位。它像一块被切出的拼图,嵌在“门”的另一边,却找不到归属的版图。遗迹中的反物质残留暗示着一场毁灭性的爆炸,金属结构的风化显示它已沉默亿万年。可这些线索拼凑不出全貌,只留下更多的问号。

一名技术官插话:“张博士,我们的技术已经超越了地球时代,何必纠结这些?墓碑是我们的宝库,用就行了。”

张凌转头,目光冷峻:“用而不懂,是自欺欺人。我们站在巨人的肩膀上,却不知道巨人为何倒下。如果‘门’的另一边还有什么,我们毫无准备。”

大厅陷入沉默。窗外,星舰队列划过,曙光枢纽的灯光映照着“门”的蓝光。人类在墓碑上建起了星际文明的丰碑,可那道“门”依然沉默,像一座无言的墓碑,俯视着这群自以为是的继承者。张凌低声道:“我们点燃了星火,可火种的来历,我们一无所知。”

数万年后,公元2253年的“曙光枢纽”已化为历史的尘埃,人类的文明从银河系的一角扩张至整个银河,甚至开始向织女星系投下探路的星舰。时间在宇宙的洪流中缓缓流逝,人类如一团炽烈的火焰,点燃了银河的每一处黑暗,化作这片星海的唯一主宰。

银河系的天幕不再是昔日的寂静画卷。恒星被包裹在巨大的戴森云中,光子被榨取殆尽,转化为无尽的能量,驱动着星际城市的脉动。行星被重塑,地核被挖空,改造成漂浮的生态穹顶,承载着数百亿人口。星舰如蜂群般穿梭,曲率引擎撕开空间的褶皱,将光年缩短为日常的旅程。银河核心的黑洞被驯服,引力波被编织成通信网络,跨越万光年的信号瞬息即达。人类甚至开始尝试意识星云化,将个体灵魂上传至星际量子矩阵,摆脱肉身的桎梏,化作永恒的数字星光。

从墓碑星域挖掘的技术成了这场壮丽进化的基石。反物质引擎进化成了零点能驱动,空间折叠技术让星系间的壁垒荡然无存,高维数学模型被用于重构宇宙的骨架。人类自称“银河之子”,自诩为宇宙的继承者,他们的目光越过银河边缘,投向织女星系的未知深渊,试图将文明的火种播撒至更远的星海。

然而,在这恢弘的星际史诗中,一个沉默的阴影始终挥之不去——那道“星际之门”的秘密。数万年来,“门”依然悬浮在曙光枢纽的遗址,幽蓝的光芒冷冷地注视着人类的扩张。它从未关闭,也从未再次开启,仿佛被冻结在时间的裂隙中。人类围绕它建造了更大的矩阵,发射了无数探测器,甚至尝试用引力波轰击它的边缘,可“门”的另一边始终沉默,墓碑星域的废墟像一座永恒的丰碑,嘲笑着人类的无知。

首席星际考古学家叶晨站在银河核心的一座观测站内,凝视全息投影中的“门”。她是第十七代星际移民,出生在银河边缘的一颗改造星球上,继承了祖先对墓碑星域的执念。投影上,银河系的星图如一张巨大的蛛网铺开,人类的疆域用金光标注,覆盖了每一颗恒星。可在这张网中,“门”的位置依然是个孤点,无法定位,无法解释。

“它在哪里?”叶晨低声自语,“墓碑星域不在银河系,不在织女星系,甚至不在已知的宇宙边界。它像被硬生生嵌进我们的时空,可它的根在哪里?”

更大的谜团随之而来:为何整个银河系,甚至周边星系,都没有其他文明的痕迹?数万年的探索,人类发现了无数行星,扫描了每一颗恒星的光谱,却从未找到一丝智慧生命的影子。没有遗迹,没有信号,甚至没有微生物的化石。银河系像一片被清空的棋盘,人类是唯一的棋子。这种孤独感让叶晨心头一寒:“我们是唯一的,还是被选中的?”

观测站外,星舰队列划过,拖曳着耀眼的尾迹。银河核心的黑洞发出低沉的轰鸣,引力波如涟漪荡漾,映衬着人类的辉煌。可叶晨的目光始终停在“门”上。她翻开历史档案,调出程远山的那本笔记本——已被奉为圣物的数字副本。那行歪斜的字迹映入眼帘:“若无实证,吾心不死。”她苦笑:“老祖宗,你留下的火种烧遍了银河,可你也没想到,这火照亮的是一片空寂。”

“门”为何开启?为何指向人类?墓碑星域的主人为何消亡,又为何将遗产留给这片星海的孤子?数万年的进化,人类的科技已能重塑星系,却无法回答这些问题。沉默仍在继续,像宇宙的底色,深邃而冷漠。

叶晨转身,望向织女星系的方向。人类的先遣舰队已出发,带着墓碑的技术,试图点燃另一片星空。她低声道:“如果银河是空的,那织女呢?如果‘他们’在看着我们,他们在哪里?”

“门”的蓝光映在她的瞳孔中,像一道无解的命题,等待着银河尽头的回答。

宇宙的圆环

无数亿年后,时间在宇宙的深渊中失去了意义,公元2253年的“星幕联盟”早已湮没在历史的尘埃中,那道“星际之门”也被人类遗忘,沉入可观测宇宙的无尽烟海。人类作为一个物种,早已不再是银河系的单一火种,而是如星云般散落,繁衍出无数分支,遍布亿万星系。有的化作机械文明,寄居在恒星的残骸中;有的纯能化,意识如幽灵般漂浮在星际尘埃间;有的退化回原始,遗忘技术,在荒芜的行星上重拾石器。可无论形态如何,物种的宿命如质子般不可逆——它们会湮灭,不是因战争,不是因天敌,而是悄无声息地走向终点。

这一天,可观测宇宙的边缘,一个未知星域的暗淡星空中,最后一支纯能化的人类部落缓缓游牧而来。它们不再有肉身,化作一团流动的光雾,承载着亿万年的记忆与意志。这支部落名为“殞光”,是人类分支中最后的残影,数十亿个体意识交织成一个松散的集体,穿越星系,只为寻找一个终点。它们的能量已近枯竭,熵增的铁律让它们无法再延续。于是,它们决定在此迎接灭绝。

“这里。”殞光的集体意识发出低语,光雾在星空中凝聚,环绕着一颗孤独的暗星,“我们将在这里,留下最后的痕迹。”

它们开始建造墓地。以暗星为核心,殞光倾尽最后的能量,从星际尘埃中提炼物质,塑造出一座直径数千公里的环形结构。它的表面镌刻着人类的全部知识——从地球的泥土中诞生的语言,到银河系的星图,再到墓碑星域的技术,最后到亿万分支的兴衰史。环的每一寸纹路都嵌入了量子编码,记录着人类的欢笑、痛苦、探索与沉默。这不是为了纪念,而是为了告别。

“墓志铭。”殞光的意识低语,“让它在特定的时刻,向未知的高维空间发射。”

环的中央,一台高维发射器被激活。它并非指向已知的星系,而是朝向宇宙的深层褶皱——那些人类从未触及的高维领域。殞光不知另一边是什么,或许是虚空,或许是“他们”的目光,可它们已不在乎。环缓缓旋转,暗星的光芒映照其上,像一圈无声的挽歌。

建造完成后,殞光的光雾逐渐黯淡。它们环绕着墓地,意识缓缓消散,像烛火在风中摇曳。最后一缕光熄灭前,集体意志发出一声叹息:“我们是微尘,燃尽了星火。”

环静静悬浮,沉默了无数亿年。直到某一刻,高维发射器感知到宇宙深处的波动,激活了它的指令。一道幽蓝的光束从环中射出,撕开空间的褶皱,穿越不可测的高维路径,最终在1968年冬的地球上空打开。那道裂缝,横亘在陕西黄土高原的天幕,十七分钟后无声合拢,留下一本笔记本,和一个名叫程远山的孤独见证者。

无数亿年的轮回,人类的墓志铭回到了起点。