当有人问王扶林导演,当年怎么接拍红楼、三国的时候,他首先提到两个字——读书!

简简单单的两个字,却是他创造经典的独门秘笈。

83年筹拍红楼梦,

王扶林给电视台领导提的第一个要求,就是读书:

“我得看书啊,我不是一个红学家,我不熟悉红楼梦,我得从头学起。一年时间我关起门来读红楼梦,读有关的研究文章,读有关的评论,读有关的红楼梦的人物论、民俗这些,整个看了一年。”

90年筹拍三国,

接到上级任务的他,提出的第一个要求还是读书!

“你要给我时间读书,一年,而且说脱产,要解除我日常的电视录制任务,我说我不读书,拿起来就拍,我没这个本事。你必须要了解东汉末年,当时的人的生活环境,社会环境,人物的穿着……尤其拍这个历史剧,你不读书,你以为你什么都会,就会分个镜头,启发启发演员,那你太浅!”

“你作为一个导演,你首先要研究这个历史,你才有资格来说话。”

说的是不是你啊高cc!

再看看后浪李少红:“小时候就想看看封建社会是什么样,然后觉得都是鬼话连篇。对红楼梦不熟,橘子红了我也不熟,人家给我了就拍。”

主持人问,你都不懂红楼梦,怎么就拍了呢?

李少红:“无知者无畏哇哈哈哈哈!”

李导自己虽然不懂,却要求编剧要懂:“我对编剧的要求是熟悉文本,因为我不随意,他们不能比我还不熟悉。”

借王熙凤的一句话,“这话没的让人恶心。”

什么才是文艺工作者该有的态度呢?

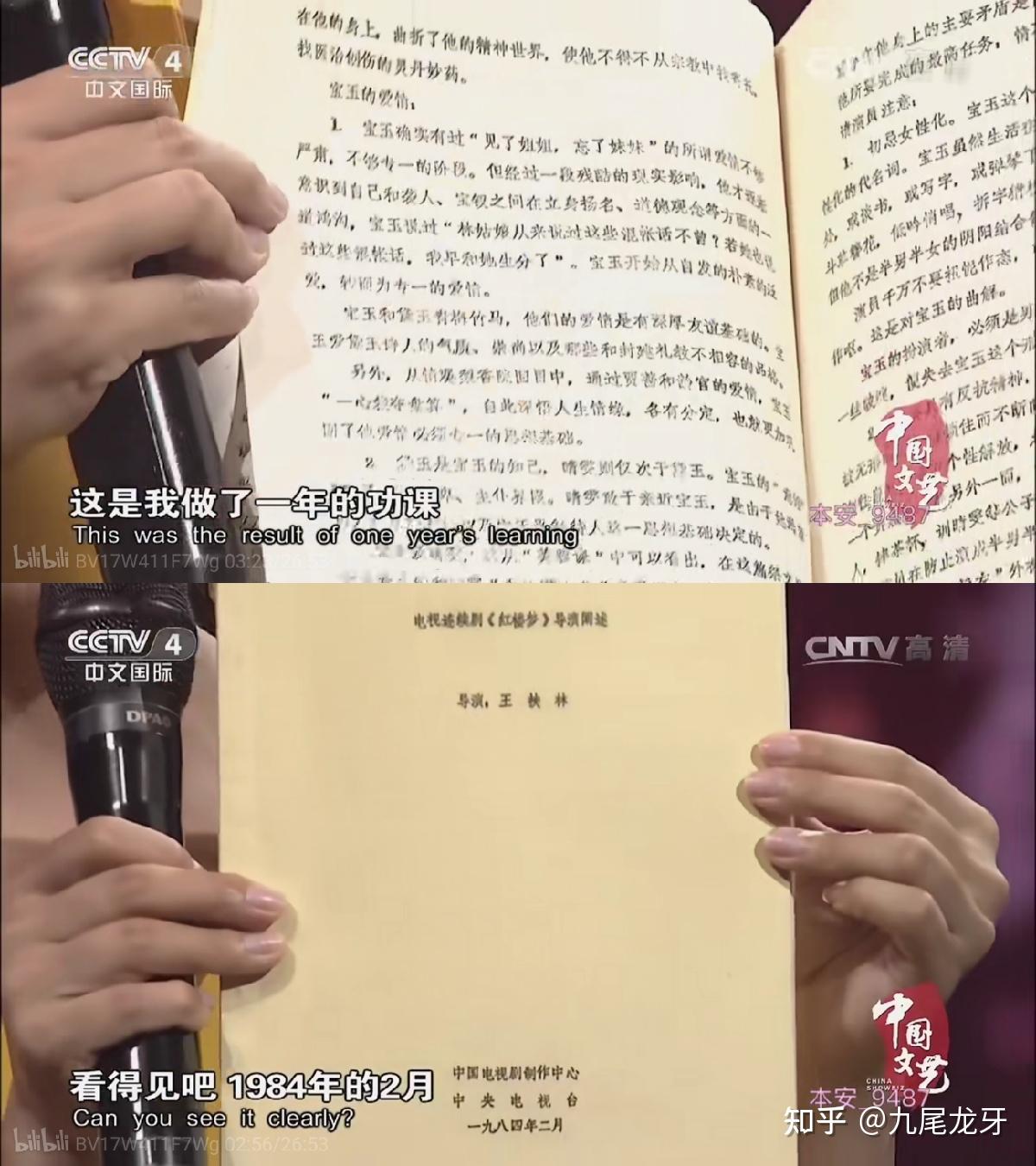

王扶林不仅读书,还做笔记,

红楼梦,《导演阐述》,这是他一年的自学、向专家学习的成果。每一个人物的分析,厚厚的一本。

王导不仅自己读书,还带着演员读书。

拍红楼的时候,办一个学习班,请了红学家给他们讲解红楼梦,把演员们关在圆明园,进行40天封闭式训练。

曹禺、王昆仑、周汝昌、沈从文……这些老先生无一不是如雷贯耳、著作等身,今天的剧组,能请得到这样级别的大师吗?还有谁愿意老老实实听大师们上课呢?

专家还给剧组讲解明清建筑特点,参观北京的四合院。

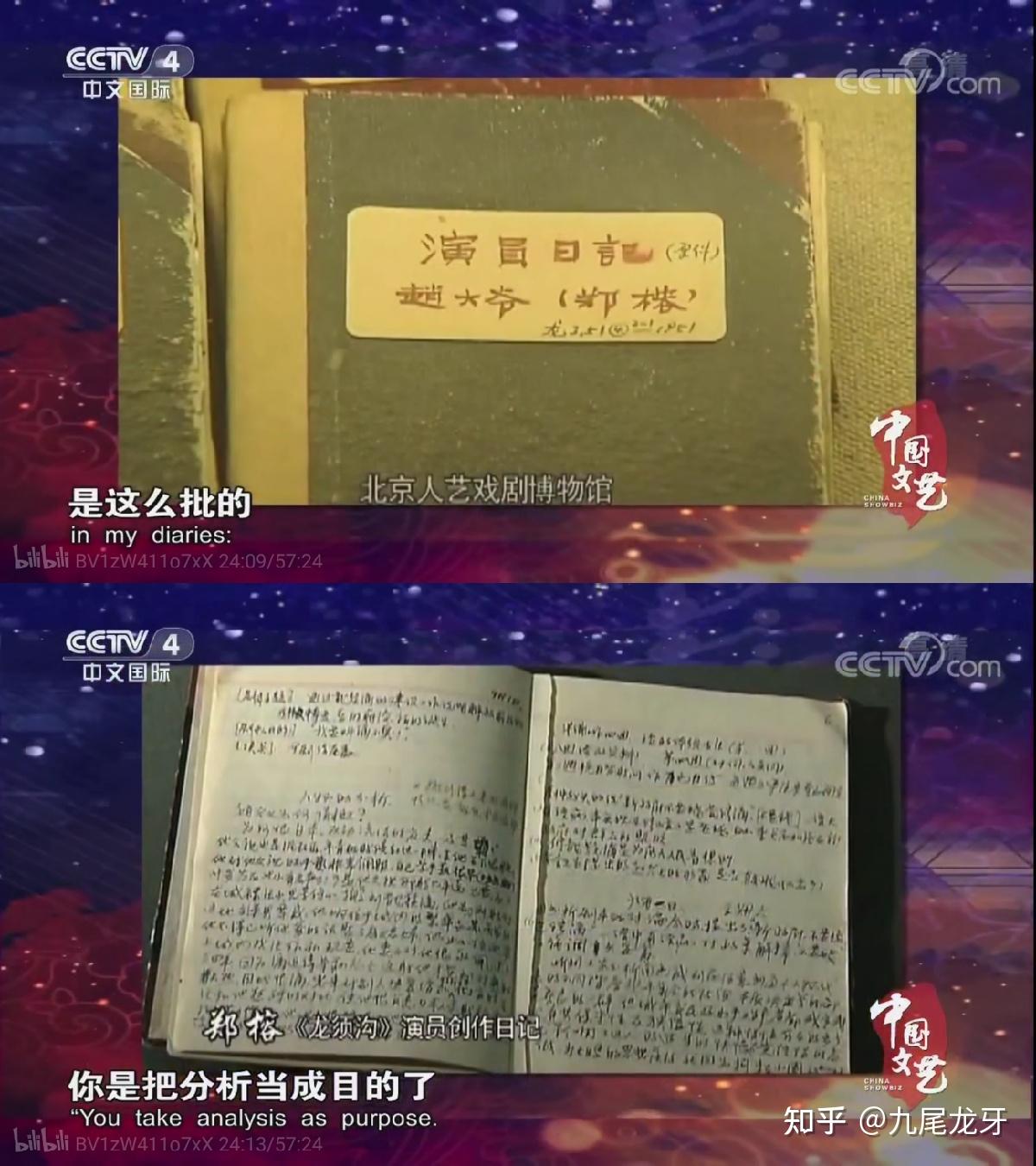

值得一提的是,王导的工作态度和工作方式在80年代并不是异类。那个年代的文艺工作者,都把读书做笔记体验生活都是基本素养。

郑榕,演过的话剧、电视剧,也认认真真做笔记。在一次央视的专访中,他手里攥着纸张,上面是他当年演过的戏剧、电视剧的笔记,字迹密密麻麻,信息量非常丰富。

他当年出演《龙须沟》的演员创作日记,还被北京人艺的博物馆收藏。

张绍林:“在结构电视剧的时候,我们就把》水浒传的几个版本把它筛选,把最精华的东西浓缩,浓缩成43集。”

虽然没有提及自己读了多少书,但是导演及编剧应该都是仔细研究过原著文本的,而且不止一个版本,才能够把精华“浓缩”。

还有,了不起的杨洁导演,说自己小时候是文学狂热爱好者,能捞到手的小说、中外古典名著都看。她填词的《女儿情》,文辞浅白又韵味隽永、不乏古意,可见其不俗的文学功底。

在那个年代的文艺工作者看来,提高业务能力的第一要义就是,

读书!读书!还是tm读书!

不晓得时下还有几个人能做到。