达尔文看了直摇头

进化论并不是让你把不想要的东西给进化没了。

进化论只管生死存亡的事,KPI只有一个——活下去!

- 只有威胁到你生存和繁衍的特征,才会被进化掉

生物书里遗传与进化那一章讲了长颈鹿怎么来的,在始祖族群里,短脖子的鹿吃不到高处的叶子,长脖子的吃得到、长得肥、打得赢,生孩子、孩子遗传长脖子、继承这个生存优势,孩子又生孩子,长脖子的性状就稳定下来,形成新的族群。

除非有一天,世界的设定变成了,不长胡子的人才能活下去、繁衍后代,胡子才会随着遗传被进化掉,但这个设定太扯了,诺兰来了也没法编圆。

阑尾跟扁桃体这俩兄弟,时不时发炎闹腾一下,只要闹不死你,不也还在吗,胡子这种守序中立的性状,不光对你的生存没有半点害处,在历史的长河里,它的好处显然更多,在过去那个武力征服一切的时代,胡子是一个男人最耀武扬威的勋章,作用不亚于亮出自己的银行卡余额。

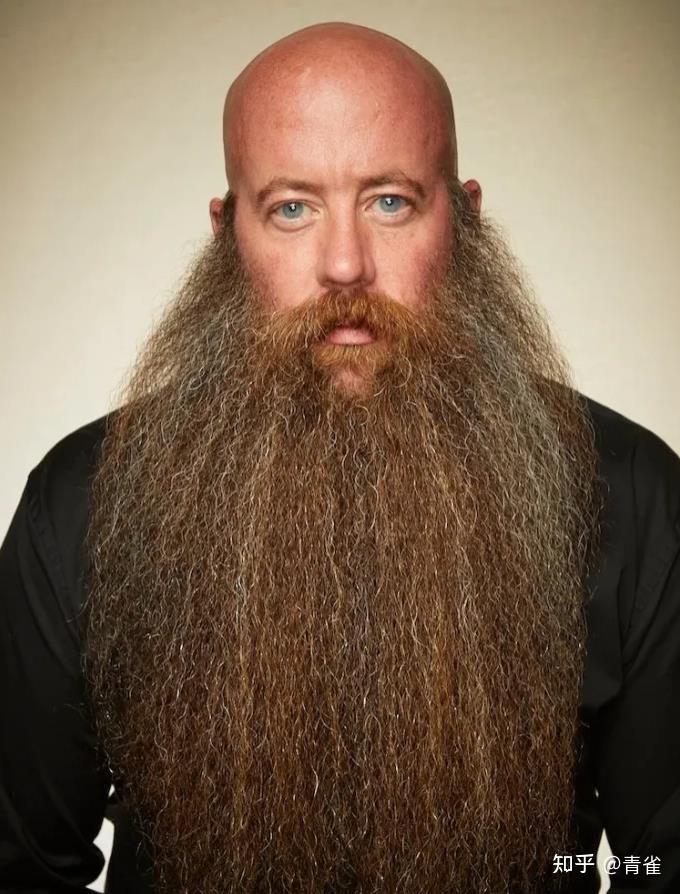

因为最能决定胡须旺盛与否的核心因素,在于雄激素的多少,雄激素在体内进过血液循环传送后,会跟毛囊里特定的受体结合,转化为另一种更为活跃的雄激素,简称DHT,这种加强后的雄激素DHT会刺激毛囊进入生长期,让毛发更加浓密和粗糙,长出茂盛的大胡子。

- 同时,雄激素还能赋予一个男性,立足于社会所需要的一切本领!

要想在原始社会里活下来,你要跑得过猛兽,护得了家人,雄激素会增加蛋白质的合成速度,来加速肌肉生长,赋予你天生的搏斗能力;它还能影响骨骼的生长,增加骨骼密度,让你拥有高大的骨架,侦查得更远;雄激素还可以刺激骨髓,生成更多的红细胞,提高氧气的运输能力,让你拥有更长的耐力和爆发力。

这种体能优势不受版本压制,原始社会能打猎,农业文明能种地,冷兵器时代能征战,如果人类真的是被设计出来的,被分配到更多雄激素的人,拿到了主人公的剧本。

男性对于一切秀体能、拼力气的竞技活动的热衷,是刻在我们基因里,被激素所操控的天性,因为那是人类存活繁衍下来的力量源泉,拳头是最牢靠的安全感。《那些年》里,男主向女主证明自己成熟的方式,就是办地下格斗场,他蓬勃旺盛的荷尔蒙急需一场硬碰硬的冲撞来释放,结果换来一句幼稚。

可以说,在工业文明改革了人们的生产方式之前,世界属于体格强壮者,大胡子=雄激素丰富=高大体格=男人获取资源的能力。

看到大胡子就知道,这人社会地位肯定不差,能嫁。

咳,多讲一句,DHT能让体毛更为茂盛,但头发除外,它对DHT的反应刚好跟胡子相反,基因决定了有些人的头皮毛囊会对DHT过敏,让毛囊逐渐萎缩从而导致脱发,这也是大部分男性脱发最常见的因素,雄激素性脱发。

回想一下欧美电影里,大胡子一般会配秃顶,确实是有根据的。

上帝在给你开窗透气的时候,把门焊死了。

归根结底,在男性用体力去获取资源的年代,胡子就是男人身份的象征,不管在哪种文化背景和审美思潮下,都遵循这套逻辑。

一方面,它是男人成熟的标识,象征着生物学意义上,男孩成长为男人;另一方面,它意味着这个男人有安身立命的本事,在社会认可上,成为顶天立地的男人。

埃及第十八王朝法老图坦卡蒙,9岁登基,去世的时候也只有十几岁,青春期都还没结束,下葬的时候,王室为他佩戴了整齐的大胡子,以显示他的尊贵。

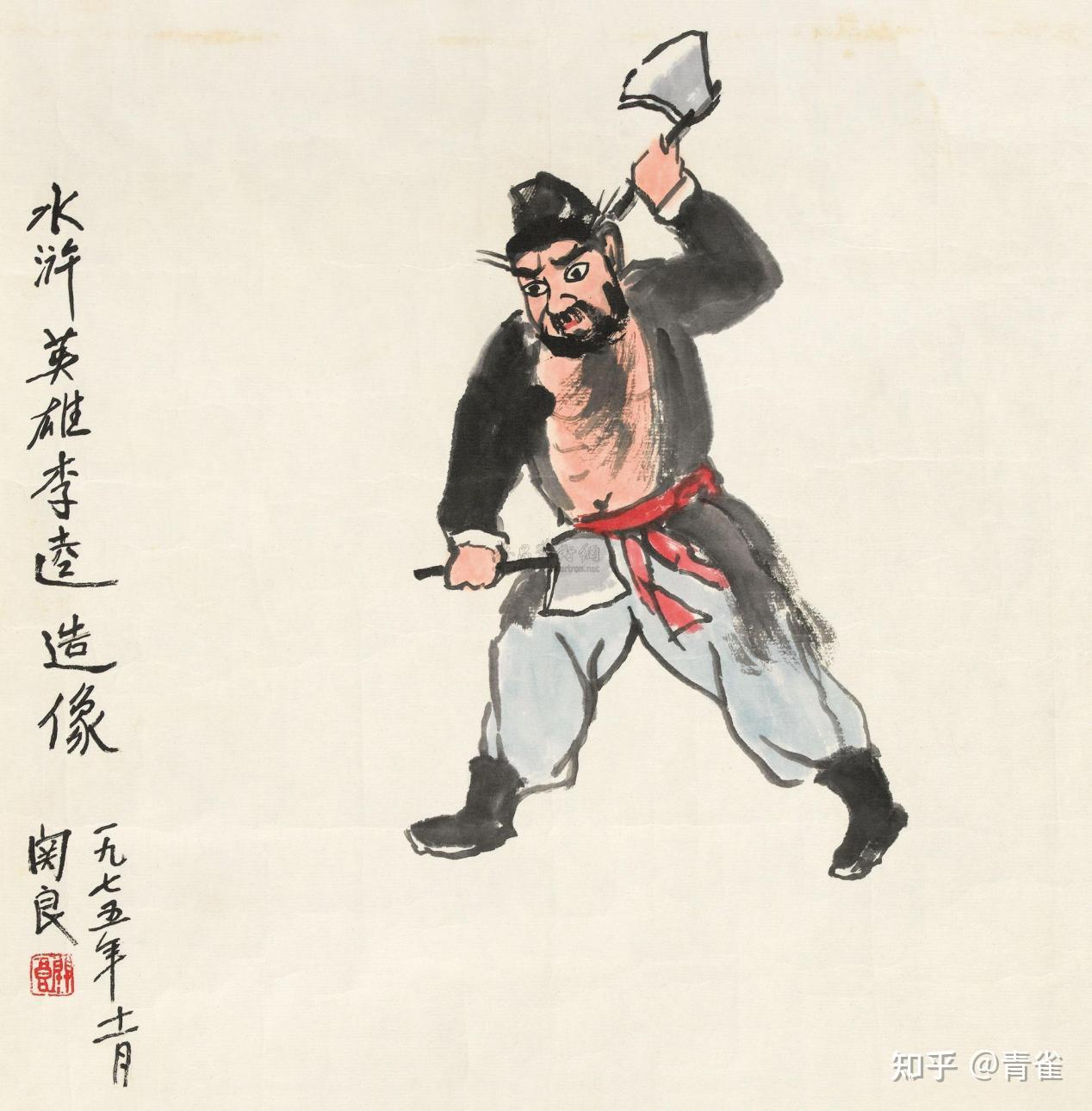

中国古代的英雄,也都是类似的体格和形象,骁勇善战的岳飞、一代天骄成吉思汗、一夫当关的关公,都留着大胡子,以彰显自己的威严和权力。

哪怕不是高大伟岸的英雄形象,有大胡子的人,多少都暗示着光明磊落、赤诚热血的正面性格,他也许傻,但一定不是坏人,比如李逵和张飞。

当好人都伴随着胡子,客观事实加深了人们对于胡子的印象,进一步影响了主观的艺术创作,进而巩固这种刻板印象,比如奸臣和小人都是一小撮胡子,体格精瘦,神态精明。

比如这张图,是历史上著名的奸臣秦桧,哪怕不介绍他的身份,光看胡子也觉得不是什么好人。

虽然胡子对于当时的人们来说,也是累赘,容易藏污纳垢,不方便日常吃饭,还得经常打理,但他们更离不开胡子为他们带来的荣耀,那些入土都要带着假胡子的人,估计想不到有一天会有男人问:胡子这种没用的东西怎么不进化掉!

- 胡子的兴衰,是男性对于自我价值认同的侧写。

为什么现在大部分男生都会刮胡子,并且把它和个人整洁度挂钩?

因为那个靠拳头赢得世界的时代已经远去,阳刚不再是男人被认可的必要条件,抛弃了旧的标准,工业时代对人的价值重新洗牌,我们不再需要依靠体力来获取社会资源。

即使你不够强壮、跑得不如别人快,你的一技之长总能找到立足之地,你的创造力和学识,能为社会创造不亚于体能带来的价值。遗传所带来的体格优势不再吃香,后天的努力成为改变命运的基础,教育就像普罗米修斯的火种,公平地赋予每个人燎原的火种。

刮掉的胡子,是男性解放与进化的象征。智慧成为新的流通货币,普通人即使力量微小,也有机会迎来自己的聚光灯。

胡子之于男人的意义,就像女人的高跟鞋,偶尔拿出来取悦自己,打扮成大人模样,但不再需要依赖它,获得异性青睐跟社会认可。

- 伴随着男人对胡子的态度改变,也催生了剃须工具的进步。

最早的刮胡工具,不需要能刮得干净,只要能切断胡子就行,那个时候的男人们只修胡子,不刮胡子,古埃及的壁画里的人像,胡子都被打理成固定的形状,中国古代也受儒家思想影响,有身体发肤受之父母的观念,刮胡被视为不孝,只做日常修剪打理。贝壳和石头所磨制的刀片,以及青铜制成的剃须工具,是这个时期的主流。

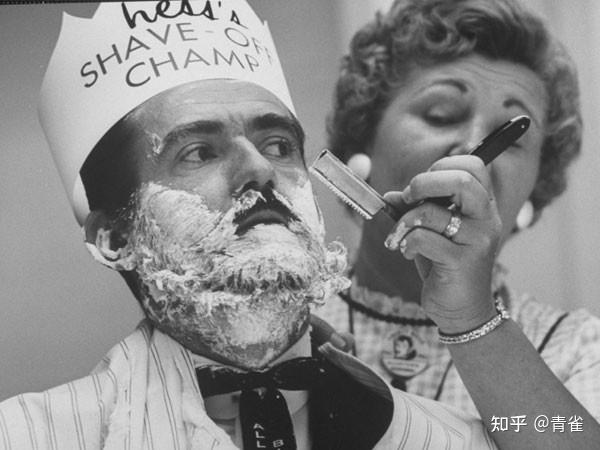

工业革命时期,体能不再作为竞争优势,胡子便失去了它的场合,刮得干净成为了首要目标,冶金技术的发展,催生了第一把直剃式剃须刀,这种刀不太好个人操作,需要别人帮忙刮,逐渐变成理发店的传统技能,现在有些比较老式的理发店,还能找到懂这门手艺的老师傅,用热毛巾敷下巴,再抹上泡沫,刀片贴脸的收割声,是男人们独有的spa。

总不能一直去理发店刮胡子,于是更方便单人操作的T字型剃须刀被发明出来了,它是手动剃须刀的鼻祖,诞生已有百年,后续的手动剃须刀虽然在细节上有升级优化,但内核还是离不开最初的设计,而最初发明它的人,是吉列的创始人。

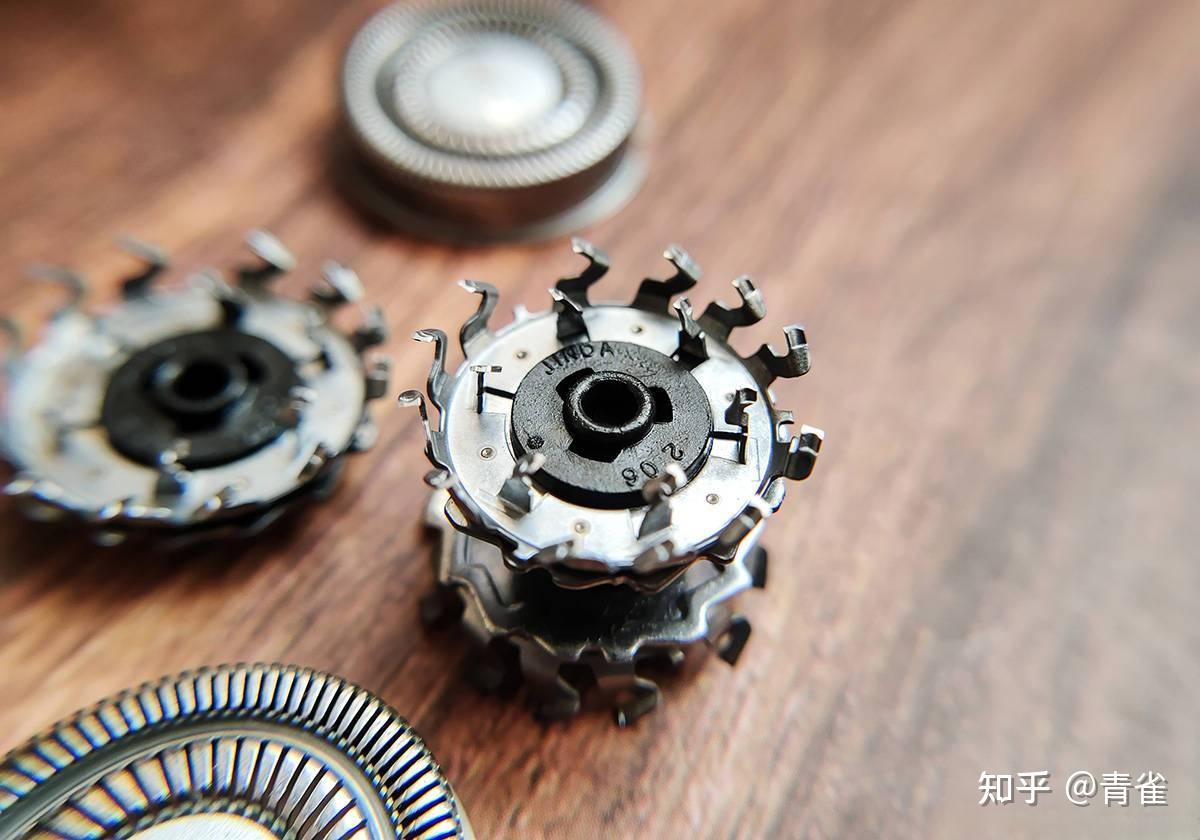

而电动剃须刀,则分为了两个分支,繁荣共生,一支是旋转式剃须刀,另一支是往复式剃须刀。

旋转式剃须刀每个刀头下,都是圆环布阵的刀片,动过刀片旋转,削掉扎进网孔里的胡须;往复式剃须刀,则是马达带动刀头,像剪刀一样往复运动,切割掉扎进来的胡须。

往复式剃须刀是博朗发明的,半个世纪之前,博朗史无前例地将震动刀具和超薄坚韧的钢膜组合在一起,带来了完全革新的剃须体验,可以更彻底地刮干净胡子又不磨伤皮肤,时至今日,这家百年的德国企业依然在用产品传递着简而精的美学,以科技感和高端体验著称的9系,更是博朗高级剃须代表之作。

我没有在剃须刀广告里见过皮肤不好的男人,都是剃完之后满意地摸着光滑的下巴,皮肤比有些女生还好,但现实里的大多数情况是,年轻的男生普遍会有青春期长痘后留下的痘印痘坑,有的目前还在经历长痘,如果是旋转式剃须刀,要在脸上重复打圈的动作,才能刮干净,刀头对皮肤反复摩擦,更容易造成皮肤敏感泛红,油脂和废弃的死皮角质也会被夹带着在脸上磨蹭,堵塞毛孔,加剧皮肤长痘。

年长的男性则会皮肤松弛、干燥起皮,或者有长期的毛囊炎,有的还会长凸起的肉痣,像我爸以前用他自己买的旋转式剃须刀的时候,就得仰着头、鼓起腮帮子把下巴的皮肤撑开才好刮,看得我有些心疼,回头就给他换了博朗的9系,用起来方便又体面。

虽然这些对男生来说可能都是小事,迁就一下不是什么大问题,但是爱他的人没法坐视不管。

旋转式剃须刀的有效接触面积,相对较小,就只有刀头旋转那一圈算,圆中间都是无效面积,想刮干净就得一直重复打圈,有些比较长且杂乱的胡须,可能没法那么利落地进入到刀头里,就会像线头卡进拉链里一样,被剃须刀拽一下,扯伤皮肤。

博朗的往复式刀头就能更好地避免这个问题。9系代表着博朗迄今最高性能的动力系统,马达转速每秒钟能剪35000次,带动着刀头飞速往复运动,4+1的精准刀头,4个组件配合捕捉不同长度的胡须,1个保护条防止皮肤被剃伤,安全温和又干脆利落,不光剃得快,还不拉扯皮肤。加上厚度只有58微米,薄如发丝的仿生刀网,能更贴脸帮助抓取到胡须的根部,刮完摸不到胡茬的颗粒感,像刀片刮过一样干净。

我爸之前脸上经常有干燥的皮屑,我以为他脂溢性皮炎,还给他找了护肤品,没想到给他换了博朗9系剃须刀后,逐渐就好了,之前大概是被旋转式剃须刀摩擦出来的,而且他还天天都要刮胡子,意味着天天都在伤皮肤。

智能护理中心也是9系的魅力所在,有了它,和剃须刀的相处就只剩下享用剃须的时间,不用费心去维护工具,它会替你好好照顾剃须刀。用完只需要把剃须刀插入智能护理中心,它会帮你充电、清洗、杀菌、风干,避免皮肤的油脂成为细菌的培养皿,每次用都洁净如新,清洁保养,一步到位。

续航能力很影响刮胡子的体验,之前经常听到我爸用那种力度疲软的嗡嗡声刮胡子,感觉刀片随时会因为电量耗尽停下来,他又总是想不起来要充电,非得等到实在刮不动了才去充,相当于充一次电,只有前面一两次能享受到刮胡刀的最佳状态,一个1000块的剃须刀,大部分时间只有500块的表现力。现在有了博朗9系,每次用完放回智能护理中心自动充电,刀头上残留的碎胡茬也会自动洗干净,下一次使用它还是最佳状态。

我想那些烦恼胡子怎么还不进化掉的人,也许只是缺少了这样一把好剃须刀。