中国古代、近代为什么没有出现交响乐这种编制精巧、鸿篇巨制的音乐?

中国的古典音乐历史上,是否出现过像西方交响乐这样编曲结构复杂、用多种乐器合奏而成的音乐?作为一个普通的音乐爱好者,感觉中国的古典音乐曲目大多清新可人,旋律简单,...

- 1339 个点赞 👍

先说观点,再来论述。

主观上,中国古代一直把音乐放在从属的地位,而礼教等级制度压抑了大乐队合奏的发展空间,使单声部音乐成为绝对主流。

客观上,中国民族乐器不适合参与合奏,更适合独奏。

音乐理论上,没有对和声学进行深入研究,十二平均律被忽视,直接导致中国古代音乐家写不出大型器乐合奏这种形式的乐曲。

实事求是地说,中国古代音乐家是非常非常牛逼的。公元前7世纪的春秋时期,管仲在其著作《管子》中就记载了“三分损益法”,在一个八度内获得12个半音,这种律制现代称为“五度相生律”。 湖北出土的战国早期曾侯乙编钟,12半音齐备,横跨5个八度,而且每个钟上都标出了律名、音高等,正是五度相生律的实践。而欧洲直到公元前6世纪,希腊的科学家毕达哥拉斯才提出了“五度相生律”,这比中国晚了100多年。

但五度相生律的缺点是没办法自由转调。1584年明朝皇孙朱载堉,发明了用算盘计算开方,提出“新法密率”,用2的12次方根的比率,将一个八度分为12等分,制造了十二平均律的律管,于是解决了自由转调的问题。直到1636年,法国数学家马林·梅森发表了相似的理论,这又比中国晚了52年。

中国在秦汉时期,五度相生律制理论就非常完备,到了明朝十二平均律也是中国人率先发明的。这些关键的音乐理论的诞生都比国外早。

基于“三分损益法”得出的调式也异常丰富。五声音阶的宫商角徵羽五个调式,七声音阶的清乐、雅乐、燕约又各有五个调式;隋唐燕乐二十八宫调,南宋词曲音乐七宫十二调,明清南曲五宫八调。而且对不同调式的应用论述文献也不少。

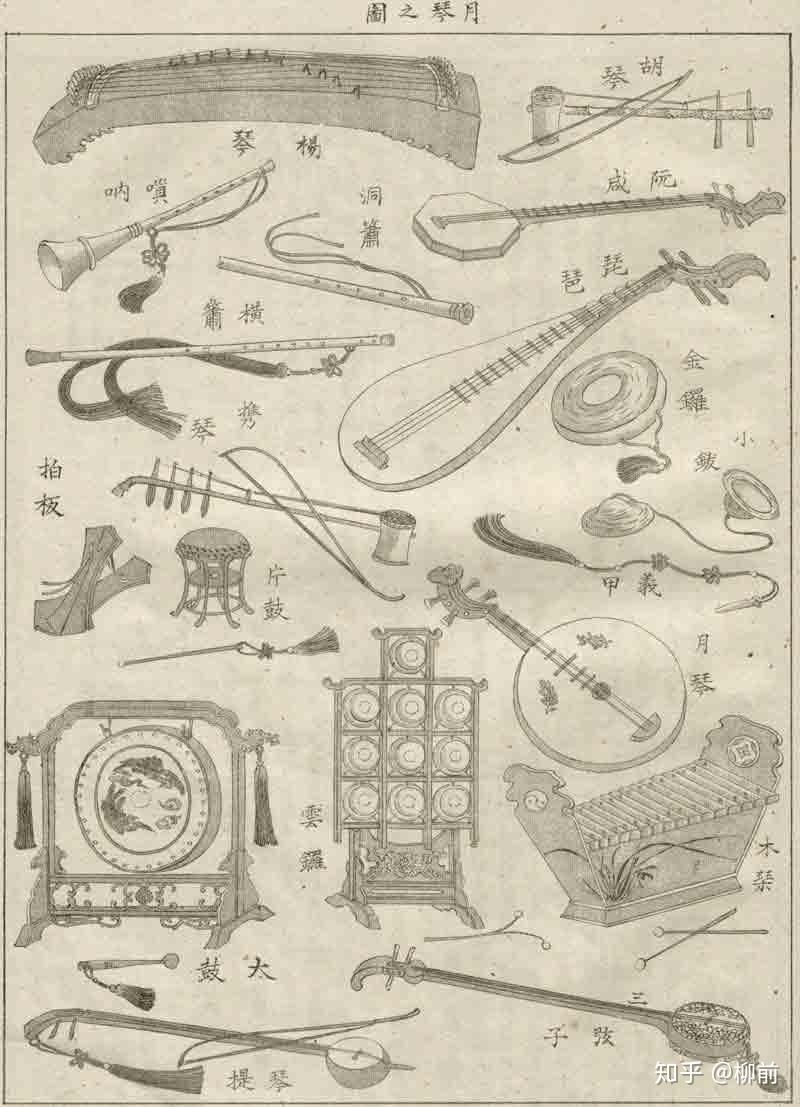

中国古代的乐器也是非常丰富的,在《周礼·春宫》中记载的乐器,就已经按照“金石土革丝木匏竹”来区分了,到了唐代,从西域传来的笛子(羌笛)、琵琶、胡琴(二胡的前身)更加丰富了中国古代的乐器。

可见在中国古代,乐器制造业很发达、律学研究、调式研究也很完善。

然并卵。

乐器类型丰富,律学理论完善,并不意味着能写出优秀的音乐合奏作品。

从音乐史的角度来看,音乐是从单声部音乐——多声部复调音乐——以和声为基础的主调音乐这样的过程发展过来的。只有出现二声部、多声部复调音乐,才会促进和声学的建立和发展,和声学是推动用交响乐形式演奏的主调音乐逐步完善的。没有多声部音乐需求的地方,根本发展不出交响乐这种形式的,最多也就是非常多人、非常多乐器的齐奏而已,没有交响乐的技术含量这么高。

中国的单声部音乐发展达到了很高的水平,但为什么没有出现多声部音乐的需求呢?

在中国古代,音乐一直是处于从属的地位,多声部音乐没有市场。

音乐从周朝开始,就是为了给歌唱、舞蹈伴奏。宫廷音乐是有大乐队演奏的,但无论是仪式性还是娱乐性的演奏,核心都是歌舞、或者是仪式动作,音乐只是伴奏。夏商周的《大夏》、《大濩》、《大武》很明确是宫廷乐舞,有舞蹈、有歌唱,乐队只是伴奏。到了唐朝的《破阵乐》、《太平乐》、《霓裳羽衣曲》也是歌舞为主,音乐为辅。乐队编制再大,也是伴奏,这种状况到了清朝也没有什么变化。

在民间,乐器也是一直是用于舞蹈、歌曲伴奏的。《诗经》记录的就是有乐器伴奏歌曲的歌词,到了唐朝和西域的广泛交流,伴随西域的歌舞的大量引进,大量以”胡“字打头的乐器也流传进中国,隋唐时期的壁画、文字记载,无不是乐队配合着歌舞的表演。

唐朝出现的曲牌,到了宋朝已经发展为宋词,此时音乐已经完全沦为歌唱的附属了。每种曲牌其实都有配乐的,但一般都不会单独拿出来演奏,是要填上词来演唱的。到了元明,南戏、杂剧兴盛,又把音乐、舞蹈吸收到戏曲中,使得音乐、舞蹈成为了戏曲的附属。所以纵观中国古代音乐史,开始还有些器乐曲演奏曲目的,到了唐朝基本不谈乐曲了,而是说乐舞了。再发展到明朝,连舞蹈都不单独出现了,全部融入到戏曲中了。

单声部音乐作为歌曲、舞蹈的伴奏,最好的形式就是单乐器独奏,或者是多乐器的齐奏,如果出现两个乐器同时演奏不同的旋律为歌曲或舞蹈伴奏,这是会让人感到迷惑的。即便是现在,也很少用多声部复调音乐为歌曲或舞蹈伴奏的。既然对多声部复调音乐没有需求,自然也不太可能出现和声学理论。

古琴在中国音乐史上,处于一个非常独特的地位。因为中国古代知识分子认为借助古琴音乐的演奏和欣赏,可以达到修身养性的目的,所以一直对古琴音乐推崇备至。古琴有完善的记谱法,曲谱文献也非常丰富,由于古代精英阶层的推崇,所以并没有被舞蹈、戏曲吸收融合。当然,一方面古琴的结构使得音量并不大,不适合大场面的演奏,只有七根弦也很难出现多声部旋律的演奏指法;另一方面,古琴演奏讲究的是天人合一自娱自乐,与娱人为目的的歌舞、戏曲根本无法融合 。所以古琴演奏可以说是中国古代器乐演奏中非常例外的一种形式。

中国古代难道没有专门的器乐演奏演出?有,但不是主流。比如”滥竽充数“中齐宣王听的300人齐奏,或者唐朝发达的乐坊里有的笛子独奏、琵琶独奏的乐曲,但都不是主流,所以能流传至今的笛子独奏曲、琵琶独奏曲都屈指可数,大家更愿意看到热闹的歌舞、戏曲表演,而不仅仅是看几个人的乐器演奏。

所以,音乐在中国古代处于尴尬的从属地位,使得单声部旋律音乐得到很大的发展,但始终无法出现多声部音乐的萌芽。

古代礼制只允许帝王有资格使用大型的乐队。

严格的等级制度,使得只有皇帝才能拥有人数众多的乐队。在《周礼·春官·大司乐》里明确规定”王宫县,诸侯轩县,卿大夫判县,士特县。“ 意思就是:王的乐器悬挂四面,诸侯悬挂三面,卿大夫悬挂两面,士悬挂一面。可见从周朝开始,不同等级的人能拥有的乐队人数是有规定和限制的。用于宫廷礼仪的雅乐,遵循着礼制的规定,而且能欣赏到雅乐的人,只有王公贵族,他们里面懂音乐的很少。而宫廷音乐家也因为礼制规定而很少改动乐曲,遵循章典演奏就行,是否动听并不重要。一切以尊崇礼制为主,不要求创新,所以也谈不上发展。

除了皇帝可以拥有大规模的乐队,其他还是小规模的独奏或小合奏形式为主。

《韩熙载夜宴图》记录的是南唐李煜时期,位居吏部侍郎的韩熙载家宴的情形。吏部侍郎在南唐大约是正二品的等级(该职位在唐朝是正四品上,清朝是从二品),怎么都算大官了,但是家宴的乐伎人数还是很少的。人数最多的一组是韩熙载欣赏笛箫合奏的那段:

在这种环境下,多声部音乐出现的可能性更小了。

中国古代音乐理论,之所以止步在律学,也是吃了“单声部音乐盛行”的亏。

很多人说,在中国出土的墓葬壁画里,宫廷乐队的人数非常多,乐器种类也非常多,规模不比现代的交响乐团小,可见中国古代的宫廷音乐,是非常辉煌的。但是,我明确告诉你,这么多人这么多乐器,他们演奏的完全是相同的旋律,不同乐器之间的旋律,没有很大的差别。

纳尼?凭什么这么说?

因为,只要两个以上乐器同时演奏不一样的旋律,就必须有一个理论来指导作曲,使得呈现的乐曲是和谐动听的,这个理论就叫作”和声学“。和声学研究哪些音在一起是和谐的,哪些音一起是不和谐的(和弦结构),也要研究不同和弦组合的进行,在乐曲中起到什么样的作用(和弦的功能)。掌握和声学,在写作多声部的乐曲时,至少可以避免出现尖锐刺耳的不和谐声音。

而中国古代的音乐理论著作中,没有关于和声学的研究。为什么没有?因为再大型的乐队,他们也只是演奏相同的旋律,所以和声的研究根本没可能出现。这点可以从流传下来的戏曲音乐中了解到。戏曲伴奏的乐器虽然有好几样,像京剧的主奏乐器京胡,与伴奏的京二胡、月琴、三弦,旋律走向几乎一样,只是加花上的差异。古琴中有“琴箫合奏”,但琴和箫演奏的也是相同的旋律。没有和声学理论的指导,是不可能出现完善的多声部乐曲的。

其次,多声部乐曲的主旋律大多是高音声部为主,伴奏是以中低音声部为主。为了实现不同音区演奏,必然要研制中低音乐器,来配合中低音声部的演奏。然而,在中国民族乐器中,并没有中低音乐器,几乎清一色高音乐器。这也说明了中国古代宫廷乐队演奏,是单一旋律的齐奏。

第三,如果有多声部乐曲演奏,不同的乐手持有的是不同旋律的分谱,而写作这首曲子作曲者、排练这首曲子指挥者必须有一份集合了不同声部旋律的总谱。而且,如果真有多声部乐曲,记谱法也应该是各种乐器使用相同的记谱法,否则作曲与指挥如何统一调度?但流传下来的中国古代乐谱文献中,记谱法有很多,弦乐器用的弦索谱,管乐器用的管色谱,古琴用的减字谱。直到工尺谱的出现,才慢慢统一乐器的记谱法,但没有见过多声部音乐记录在同一份乐谱中的文献。

那么中国古代音乐有多声部乐曲吗?有,但非常非常少。清乾隆嘉庆年间出现的《弦索备考》就是用工尺谱记录的古筝、二胡、三弦、琵琶为主要乐器的合奏谱。里面几乎都是齐奏曲,只有一首《十六板》,编者注明“《十六板》最难,皆因字音交错强让之妙”,意思是这首曲子与其他采用齐奏或局部加花的形式不同,这首已经采用复调对位的手法了。 还有贵州的侗族大歌是一种多声部无伴奏合唱形式。

但《十六板》也好,侗族大歌也好,这都是非常雏形的多声部乐曲的尝试,而且作曲者也没有对这种多声部形式进行研究,总结出理论,所以当时这些多声部乐曲对中国民族音乐没有任何影响力。说不定这样的多声部音乐的尝试再坚持100年,中国就会发展出多声部复调音乐,并且建立起中国的和声学理论。但这只是个美好的愿望,《弦索备考》出现的十九世纪初,欧洲的多声部音乐、和声学理论、复调理论已经越来越完备,并且在100年后传到了中国。

所以,中国古代的音乐理论积累,都是基于单声部音乐的理论,并没有向更高级的形式演进。

中国古代乐器非常丰富,明亮而有个性的音色,非常适合独奏,但不适合合奏。

适合合奏的乐器,应该是演奏时音量适中、易于控制强弱、并能连续发出稳定的声音,音色上应该要适合与其他乐器融合的,有鲜明个性音色的乐器不太适合大合奏。交响乐团里的提琴类、木管铜管乐器,都是能连续发声,同时能互相融合的。只有节奏类乐器,像定音鼓、锣、钹都是在恰当的时候才出现。像乐器之王——钢琴,是击弦类乐器,发声是脉冲形式,一个音出来后响度是慢慢衰减的,无法奏出响度不变的连续长音,所以钢琴在交响乐中只能算色彩性乐器,根本没什么地位。

再来看中国民族乐器,扬琴、古筝、琵琶、阮、三弦都是击弦拨弦乐器,和钢琴一样并不太适合合奏;适合的乐器像二胡、高胡、梆笛、唢呐、排箫、管子,大部分都是高音乐器,而且音色特别有个性而排他,像嘹亮的唢呐和清脆的梆笛,真的没法融合在一起演奏。

更重要的是,交响乐团里,高中低音乐器应该分布均衡。而中国民族乐器,几乎清一色的高音乐器,中低音乐器真的找不到多少。小合奏还可以,几十件乐器一起上,高低音失衡。为了建立民族管弦乐队,建国后很多乐器制作家特别研制过大阮、中胡、大胡、低胡、中音低音唢呐等,但很多音色都不太能和已有的民族乐器融合,所以现在的民族交响乐团,大提琴、低音提琴是重要的低音声部乐器。

最后再说说律制。

谈到律制,不能不提转调,转调能使乐曲变得更丰富多彩。那什么是转调呢?

光良的《童话》,在歌曲高潮时,“相信我们会像童话故事里,幸福和快乐是结局”之后,这一段来了两次反复,每次反复调门升高了一个音(大二度),你会感觉每次反复,情感都得到了一次提升。转调作用就是能带来变化的感觉。

中国古代音乐家很早就学会了转调,那时叫“旋宫”,曾侯乙编钟一个八度内十二音俱全,就为了能旋宫。汉末蔡邕制作的十二律笛子,即可以为其他乐器定调,演奏时乐曲什么调就用相应的笛子。

但是“五度相生律”有个问题,用“三分损益法”损益12次后得到的音,和原始的基音音高不一致。于是用“五度相生律”定调的乐器,近关系转调效果比较好,远关系转调后,演奏音阶会明显感到走音。编钟不是人人用得起的,笛子演奏家也不可能随身带上12支笛子去演奏,更要命的弦乐器调弦很费时间。所以尽管中国有丰富的民族调式,但乐曲一般都是一调到底,或选择上下五度的近关系转调,不会中途进行远关系转调。所以隋唐燕乐二十八宫调,减少到明清南戏主要用到五宫四调,与“五度相生律”的缺陷有一定的关系。

明朝的朱载堉发明了“十二平均律”,这是个很伟大的发明,这个律制使得乐器可以自由转调而不会走音。但是当时的南戏曲曲牌用调基本定型,乐器已经满足了曲牌的演奏需求,所以朱载堉的发明尽管很超前,但当时没有很大的自由转调需求,于是就被束之高阁。

在朱载堉发明平均律52年之后,欧洲也独立发明了“十二平均律”,而且欧洲音乐家并没有因为“五度相生律”转调困难而减少转调的尝试与实践。音乐之父巴赫为实践十二平均律而创作的《平均律钢琴曲集》,给音乐家们的创作指明了方向,于是十二平均律快速普及。

“十二平均律”在乐器上的广泛应用,使欧洲作曲家把乐曲可以写得更加复杂多变,推动了音乐体裁的不断创新。自由转调又需要和声承担起新的功能,这又推动了和声学以及相关音乐理论的发展。乐曲体裁丰富、音乐理论的逐渐完备,又反过来促进了乐器的完善和演奏技巧的提升。整个18、19世纪,欧洲的音乐得以突飞猛进,作曲家的人数和音乐作品数量、复杂程度和艺术质量傲视全球。

但是,此时清朝的音乐家们,还在享受戏曲的单声部旋律的创作。

不同的乐器都在差不多的音域上!

音乐理论局限于单声部的乐曲创作!

森严的等级制度不允许大规模的乐队出现在民间!

这样的状况下,清朝音乐家怎么可能创作出音响均衡、音色交融的大型音乐作品?

有人说,中国古代音乐有其独特的审美价值,不应该拿西方音乐理论来套,因为没有可比性。我对此观点只是部分的赞成。

中国古代音乐比较多地用没有变化音的、和谐的五声音阶,推崇天人合一,崇尚通过音乐来修身养心、表达自己的情感,这是和中国文人审美价值观相吻合的,这是中国特有的音乐风格,也是中国音乐区别与其他民族音乐的地方。

但不能否认,西方音乐理论更有普适性和指导意义。

为什么曾侯乙编钟一个八度内有12个音,钢琴也是一个八度内有12个音?为什么管仲和毕达哥拉斯用各自的方法发明了“五度相生律”?为什么朱载堉和梅森各自提出了“十二平均律”?这些都是巧合吗?

当然不是巧合!现代声学测量结果表明,当一根弦振动发出do的声音后,除了测到有较大振幅的基音do(第一分音)外,还有较小振幅的第二分音、第三分音……,这些分音,其实就是更高音的re mi so la。“三分损益法”首先的到的5个音也是这5个,这5个音振动的弦长比也是整数比。所以这5个音大家都觉得好听和谐,除了听觉心理学上的原因外,与声学、数学也是有密切关系的。

中国的五声音阶、七声音阶,日本的七声音阶,欧洲的自然大小调音阶,基本都能找到这5个音,这绝对不是巧合。

西方和声学音乐理论,是以自然音阶调式为研究对象,研究和弦结构、功能、连接和相互关系的理论。这个理论对复杂乐曲的写作有着指导性的意义。学习了和声学这个理论,再结合本民族的音阶特性,就能衍生出适合本民族音乐调式的和声理论,并为本民族音乐的创作给以指引。只不过这个和声学理论碰巧是西方音乐家率先总结和完善的。西方的音乐理论可以说是基于自然科学的,可以作为绝大部分国家民族音乐的理论基础,这也是为什么每个国家的音乐系学生都要学习西方的音乐理论的原因。

假如古代的皇帝们热爱音乐,假如他们不介意普通人可以组建大型乐队,假如他们喜欢听器乐合奏,那中国的音乐水平可就……可惜,有个皇帝喜欢戏曲、有个皇帝喜欢王羲之的书法、有个皇帝喜欢绘画……所以现在的中国戏曲梅兰芳表演体系、中国绘画散点透视,都自成一个独立的艺术体系,并有其完备的理论……至于中国民族音乐……唉!

我认为真的不要让中国民乐追求交响化,因为这不是中国民乐的优势。中国民族乐器的优势,在于极富个性的音色和表现技巧。要么在独奏上追求技巧与感情表达的极致,要么在小合奏上体现乐器各自的性格,要么用协奏曲的形式把民族独奏乐器和交响乐结合。民族管弦乐在我看来就是个四不像,音色上既不融合,音响效果上也差强人意,仅仅为交响而交响。

做事,要把自己擅长的做到极致,也要善于藏拙。

查看全文>>

张逸凡 - 203 个点赞 👍

历史上任何一个经济发达的文明都有与其经济发展水平相称的音乐。声色犬马,“声”为之首。人有钱有闲了,把音乐玩出点门道再自然不过了。如果你觉得哪个主要文明音乐不行基本只可能是你不了解。至于说中国古代音乐家地位低下的,中国历史上是有过乐户贱籍这回事。但只要有市场,音乐就会发展。备受歧视的美国黑人不一样发展出了高度复杂的爵士乐么?只要通过音乐可以获得成功,关汉卿、魏良辅这些人就有动力去做音乐上的创新[1]。况且贱籍在雍正年间——相当于巴赫那会儿——就废了。清代八旗子弟文人富户热衷音乐十分常见[2]。红楼梦里的柳湘莲就是一位有专业音乐表演水平的世家子弟。而瞎子阿炳沦落成乞丐乃是吸毒嫖娼所致,能堕落得起吸毒嫖娼足见以音乐为核心技能的道士们生活还是不错的。

话归正题,这问题要分两部分来答。如果问为什么中国没有产生交响乐,可以参考我下面这个回答。本质原因是欧洲和非洲的和声音乐传统和亚洲的非和声音乐传统无法兼容。撒哈拉以南的非洲如果比欧洲先发达起来可能会率先发展出类似交响乐的音乐形式。唐代的中国音乐还有发展和声的机会。但亚洲的几个音乐文化发展到19世纪那水平就不会再自发走上交响乐的道路了。因为和声音乐根本就不是非和声音乐的升级版,而是完全不同的技术架构。

如果问为什么中国没有产生过编制精巧鸿篇巨制的音乐。回答是中国分明产生过,只是近代为了和西方接轨所以废掉了。所以现在我们可以看到模仿西方交响乐“编制精巧”“鸿篇巨制"的民族交响乐,但看不到大规模的传统合奏。至于高赞回答说中国乐器适合独奏不宜合奏,更是要让古人瞠目结舌。中国传统音乐是以合奏与伴唱为主的,除了古琴和琵琶有一些真的传统独奏曲外,其它所有的“传统独奏曲”都是近代基于传统合奏和伴唱中的音乐素材改编的。即便像古筝曲“高山流水”这种所谓的“古曲”也是民国时期才根据传统音乐素材改编的[3]。近代乐改实为中国音乐亘古未有的剧烈变革。按我们现在见到的民乐来讨论古代音乐和拿着迪士尼的花木兰来讨论古代中国文化一样无理。至于把唐宋音乐拿出来比的更是耍流氓:唐宋音乐和西方古典音乐差了上千年的发展时间,咱们没能领先欧洲一千多年难道有什么问题么……

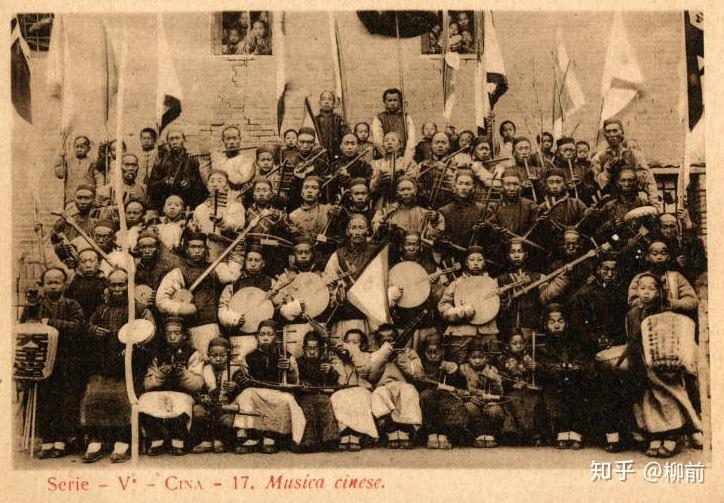

先说“编制精巧”。看下面照片中这个清末民间乐队,是游行演奏的编制,规模和古典主义时期的交响乐团差不多。清末的乐队编制逻辑十分严谨:弦乐以音色上对比的皮板搭配和音高相差四度或五度的正反弦搭配为准则。拉弦组用三种胡琴,蒙皮的高音正弦胡琴+蒙皮的低音反弦胡琴+盖板的低音传统提琴(照片中分别是京胡、四胡、传统提琴)。弹拨组以三类对应,盖板的高音短颈月琴(相当于正弦)+盖板的低音长颈月琴(也就是传统阮,相当于反弦)或者琵琶+蒙皮的低音三弦(照片中只有短颈月琴+三弦)。正反弦虽然音域差四度或五度,但主干旋律只演奏同度或八度音,而且乐器构造的差别导致即便奏同度音音色也会很不同(想想京胡和京二胡),所以配器上还是音色对比的思维,和西方分音域配和声的想法完全不同。吹管组搭配四类音色:没膜的箫+有膜的笛+用簧片的笙+用哨片的唢呐或管子(照片中缺唢呐,管子看不清不确定)。此外有打击乐若干,其中一人司鼓与板,相当于乐队指挥。以鼓板指挥乐队是唐代燕乐传统一脉相承的组织方式。室内演奏的话会把每个声部减到一个人,这样每个人的演奏可以更细腻更复杂。同时加用筝、扬琴这些共鸣箱大、便携性差的乐器。民间乐队少则五六种,多则十余种不同色彩的乐器进行配合,不可谓配器不丰富。

清末一支民间乐队的合影。随行有旗帜,且只用便携乐器,应当是户外游行时的乐队。六十余人的编制搭配了八种音色不同的旋律乐器。 这么多乐器配在一起不是像有些人以为的那样大齐奏。大家虽然在演奏同一条主旋律,但是每种乐器对主旋律的诠释并不相同。组织好的合奏是非常有层次的。这种织体西方学者称为heterophony,普遍见于亚洲各国的音乐。可以参考下面这个回答:

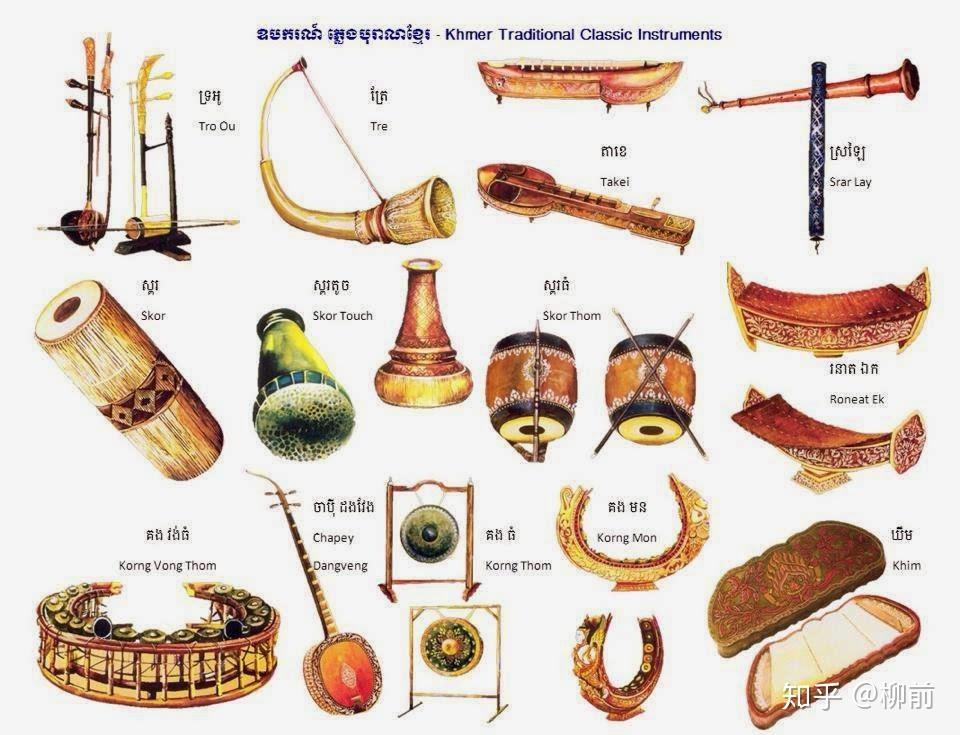

这套编制的影响遍布旧中国:传统戏曲的伴奏乐队都是这一编制的精简板。清朝的宫廷音乐由于大量吸收民间的十番合奏也采用类似的编制。这套编制不但一统中国乐坛,同时还辐射到海外:东北至于日本,西南见于泰国柬埔寨,在明清两代都深受影响。在没有广播电视的古代,官方在音乐方面的宣传能力很弱,民间音乐主要靠自发传播。因此这种广泛流传相当反映音乐性能上的优越性。对于听惯了交响乐的耳朵,这种编制也许一时难以欣赏,但立足于东亚音乐体系内部,这绝对算“编制精巧”了。

1895年日本明清乐编制的记录,和清代国内大多数乐队的编制相若。明清乐曾在日本十分盛行,甲午中日战争之后才因政治原因迅速绝迹。 柬埔寨传统乐器中的双胡琴搭配(左上角),以及扬琴(又下角)和长颈月琴(即传统阮,左下第二)都源自中国。云锣、木琴、锣、鼓、箫、唢呐这些日本明清乐里记载的乐器也都有柬埔寨民间乐器相对应。越南泰国的宫廷乐队也有类似编制。足见这一编制在整个东亚东南亚的盛行。 再说“鸿篇巨制”。传统音乐中以小时计的大作品非常多。民间的传统合奏来自唐宋的宫廷燕乐。燕乐者,宴会之乐也。宴会开一晚上音乐就要奏一晚上,靠小曲子根本搞不定。现在咱们常听的民乐小品基本都是近代民乐改良运动中受西方作曲影响从传统演奏中挑一两段改编的。真正的传统音乐里,像福建南音的指套和大谱都可以按谱演半小时到一小时。其它民间音乐如潮州音乐、广东音乐、江南丝竹、各地的八音、十番、吹打班子即兴成分更大一些,通过调整变奏结构一支曲子短则十几分钟长则几个小时都没问题。传统音乐的大作品一般靠三套技法来组织:曲牌联套,转调变奏,板式变化。这三套技法在唐代燕乐中就有雏形了,经过一千多年的不间断发展已十分成熟。曲牌联套就是把几个风格不同的小曲子连到一起。曲牌是个巨大的音乐素材库,乾隆年间编纂的《九宫大成南北词宫谱》就收有2000多个曲牌。通过联套可以构成复杂的音乐发展,历史上留下很多经典联套会被反复演绎。此外音乐家还会把联套中的一些素材加以变奏,以变换音乐色彩、扩充演奏长度。变奏一方面是转调变奏,各地传统音乐普遍有“三十五调朝元”之说,五种调式在七种音阶上可以组成三十五调,连续转调回归本调称为“朝元”。转三十五次调便是两分钟的小曲子都能演一个多小时,所以实际演奏往往不必把三十五调都转一遍。变奏的另一方面是板式变化,大致分为五种板式,大曲子往往会全部用到。先是散板的自由演奏,然后是一板三眼加赠板的慢速演奏,然后是一板三眼无赠板的中速演奏,然后是一板一眼的快速演奏,最后是流水板(有板无眼)的急速演奏。变速的同时要变奏旋律。越慢的演奏要加入越多的装饰乐句,称为“加花”。不同乐器的加花规则不同,合奏起来就会产生丰富的层次。快速演奏难以通过加花变奏时还可以通过改变重音位置来变奏。

下面用三个曲子举例说明传统变奏原理:《夕歌》的曲调来自民间音乐老六板(流水板式)。《熏风曲》又称《中花六板》,改编自老六板的中速加花变奏(一板三眼)。《金蛇狂舞》取材自老六板的转调变奏(凡忘工转调)。现在是三首独立的曲子,已经剥离了传统的即兴变奏背景了,没有受过传统音乐训练的人恐怕完全听不出三首曲子的联系,而传统演奏中这三首曲子完全可能出现在同一个作品的不同部分。这种有严密的章法可以演奏几个小时的音乐可以算“鸿篇巨制”了吧?

近代民乐改良的基本思路是效仿欧洲的国民乐派(Musical nationalism),吸收中国民间音乐素材然后按西方乐理进行创作。所以现在见到的民乐传统曲目基本都是把传统音乐素材参考西方作曲原理拼接改编而成的。关于传统音乐的曲牌联套、转调变奏、板式变化近代音乐研究者有不少记录,音乐学院也会作为历史知识讲一些。但是音乐学院并不训练相关的实践能力,况且三十五调朝元要基于微分音,现在的平均律乐器根本演奏不了。所以随着老一辈民间艺人的去世——也就是咱们父辈时候的事儿——传统音乐的原生形态已经基本失传了。非遗保护地应该还有人能演示一下相关变奏技法,但应该没人能按传统驾驭几个小时的大型燕乐合奏了。

近代那段特殊的历史中,咱们恨不得要把汉字废了改用拉丁字母来接轨西方,所以音乐方面也是痛下决心要学习西方的。通过不断简化汉字最终实现拉丁化的计划到1986年已正式废止。而由音乐学院引领的民乐改良一直还在主导传统音乐的保护与发展。要想搞和声,三十五调朝元那套借助微分音的东西自然要不得。想要精确记谱,板式变化那套基于即兴配合的东西自然也要废掉。要按西方曲式作曲,曲牌联套自然也用不上了。想搞交响乐,基于音色对比的传统乐队就要改得音色统一音域宽广。时代变了,人们不想要传统音乐了也没什么。战国时期的曾侯乙编钟何等辉煌,唐代还不都改听丝竹管弦了。唐代的燕乐二十八调体系何等风靡,清代还不都改玩三十五调朝元了。但不能这些东西在咱们父辈手上才绝掉,咱们就当它不存在,否认它曾经高度发达,然后像之前多位答主那样似是而非地分析中国音乐为什么“不行”……

参考

查看全文>>

柳前 - 34 个点赞 👍

查看全文>>

遥想当年少年勇