因为电影让你看的不是刮胡子,是镜头语言

一部电影拍摄的成本如果分摊到90分钟的胶片,大概每秒的成本会有上万美金。

没有哪个导演会奢侈的用几秒电动剃须刀嗡嗡声浪费观众耐心,只为了让明星换个造型。

所有电影中出现刮胡子的镜头,都是为了塑造人物、推动剧情、刻画心理变化的镜头语言需要。

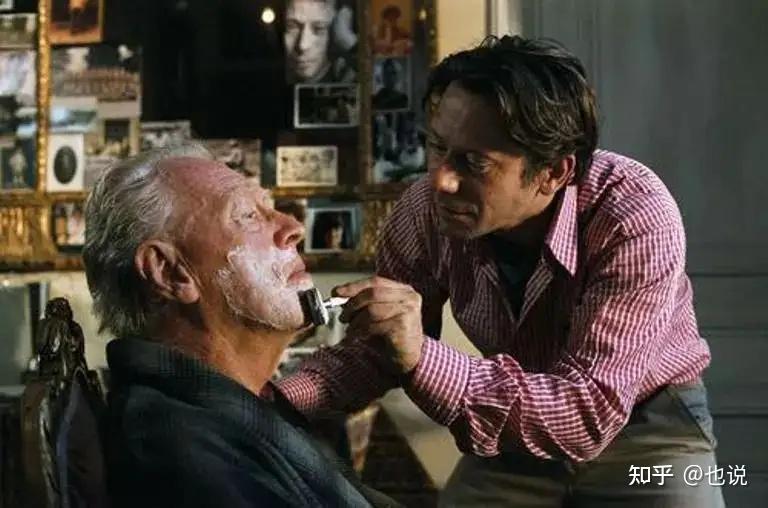

用刀片来刮胡子,同时会在镜头里三个非常有象征意义的元素“刀、手、咽喉”。

手控制着刀,都在脖子上走,三者的微妙关系差之毫厘,就能发生完全不同的结局。

比如美剧DEXTER片头中,轻松配乐下,三个切换的镜头就开始让观众感到紧张。

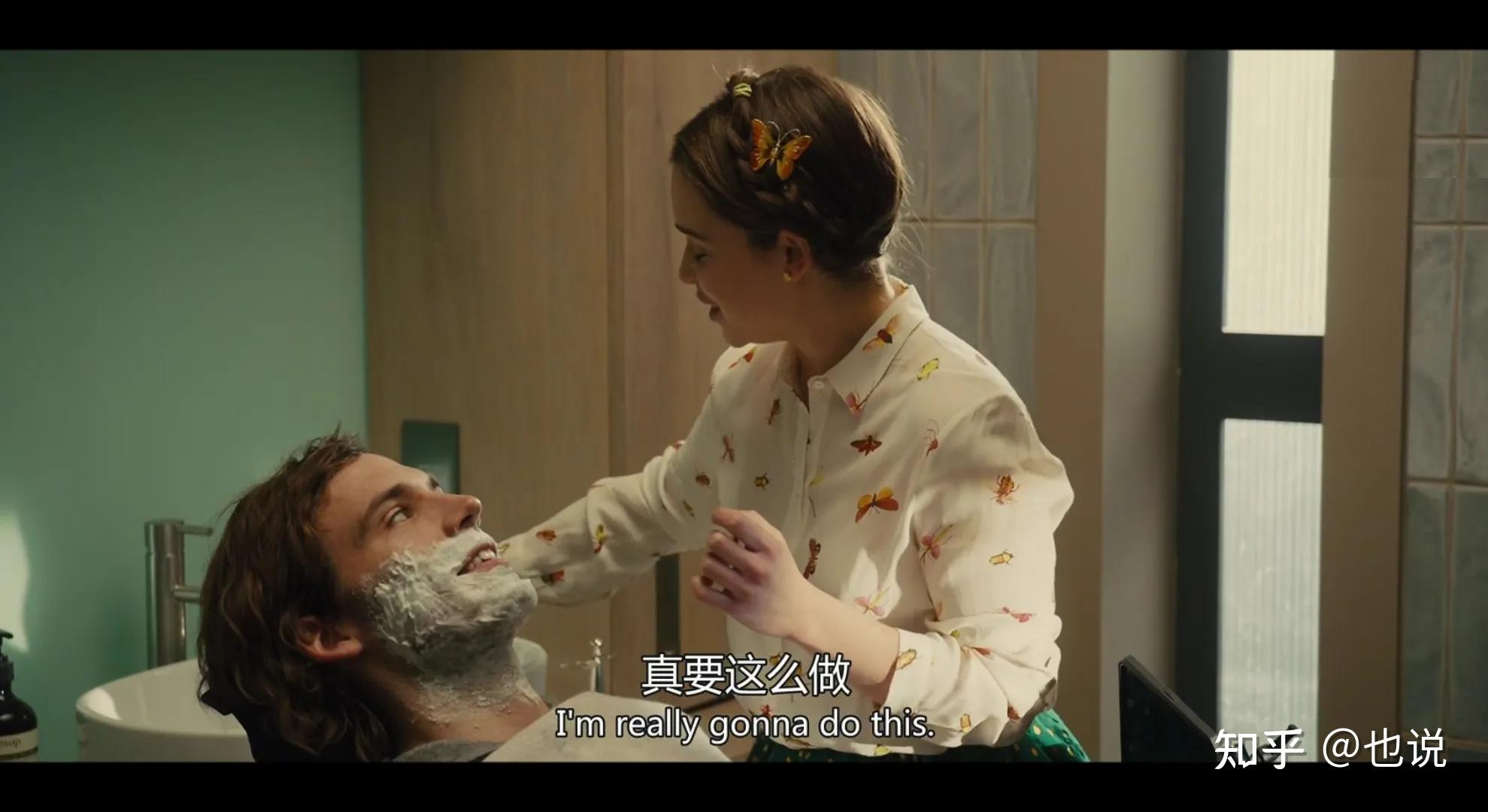

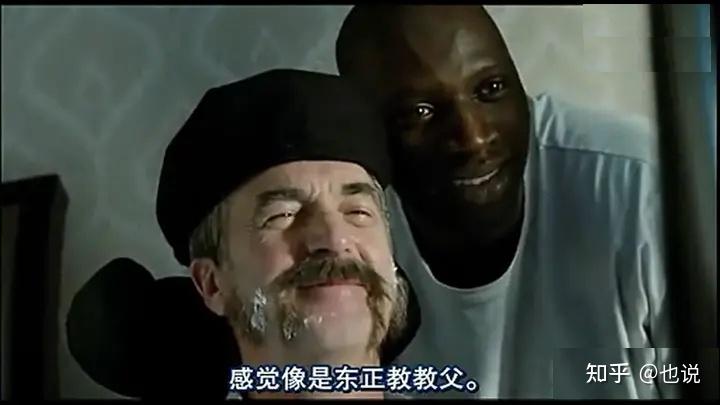

而刮胡子根据场景和人物不同的镜头,能表现出“自我审视、危险尝试、男人蜕变、信任关系、内心克制、自信成熟等不同的人物关系和内心想法,不是为了简单说明“改变造型”。

大家可以从下面这几组镜头,体会下导演想让观众感觉角色描写和微妙关系。

另外,并不是电影里面没有电动刮胡刀,比如上面那张截图。在喜剧里面常见用电动刮胡刀。

因为要给观众放松的感觉,所以从镜头中要减弱剃刀的危险感,一般设计这类镜头是通过观众熟悉的日常行为和错位的结果,刻画人物的有趣或荒诞。

比如孩子如果在用刀片观众会担心,但如果拿的是电动剃须刀观众只会觉得有趣。

最后,用手动刮胡刀还有两个比较容易拍摄的特点——

首先对道具的要求更低,如果是电动剃须刀就需要规避掉特定的外形,防止侵权。而刀片的剃须刀则更容易找没品牌的道具。

其次是容易拍摄,可以用挂掉比较厚的泡沫来让观众感觉“刮胡子”的动作,不需要演员特意真留很长的胡子,才能拍一次,万一失误了又要等好几天。

用刀锋挂掉泡沫的镜头语言也看起来更饱满有张力,除非是卡通人物已经足够夸张。

编辑于 2022-08-07 00:56・IP 属地北京