看视频里说到是猞猁的时候,一个男声很急地说“关上关上关上窗”,没错,急得都快结巴了。

女声则比较无所谓,还对着猞猁叫了一声“咪咪”。

就这么点到路边的距离,猞猁要真的发起攻击,别说电动升降车窗了,就算手摇的,照样摇出火星子来也来不及关上。

一旦被扑进来,狭小空间里,灵活的猫科和困在座位里的灵长类,后者的损失会非常大。

咱不说男女性别,就说人跟人之间,对野生动物的危险性认知差异真的非常大。

这跟认知水平有关系,但好像又有点与生俱来。

比如当年很小的时候第一次在动物园看虎,当虎在笼中咆哮扑腾的时候,有些小孩儿嘻嘻哈哈地恨不得再凑近点,而有些小孩儿眼睛瞪大脸色发白地往后退。

我属于后者,那种毛骨悚然的感觉从尾椎往上冲到颅顶,到现在都记忆犹新。

后来大了会才知道,这是肾上腺素在通知我做好殊死一搏的准备。

我是看不到老虎类猫可爱的一面吗?

能的。

打小外婆家就养猫,从小就跟猫厮混,我比好多叫“咪咪”的人喜欢猫。

作为小孩时的我会觉得老虎漂亮,但更会感知到它的强壮和凶暴,哪怕它是笼中虎,依然会激起我“本能”层面的危险信号。

后来我跟朋友闲聊时,半真半假地聊过关于此类问题的一点想法。

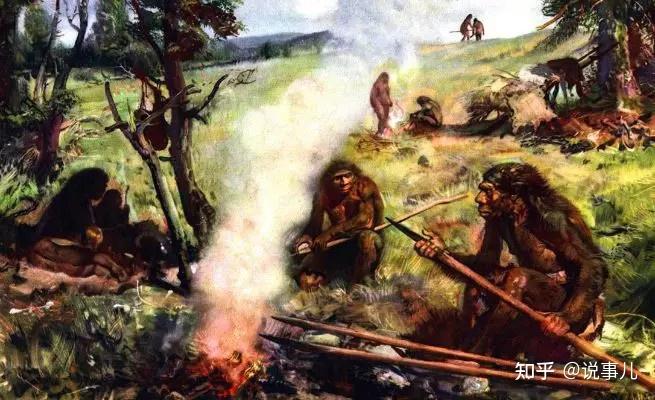

即人类进化战天斗地地那几十万年,有两种感知通过基因传了下来,一种是狩猎者感知,一种是采摘者感知。

前者让我们对动物的危险感知更强烈,后者则让我们对鲜花和丰硕果实本能地喜爱。

当然,我们每个人身上都并存这两种感知,只是不同人会呈现出不同的倾向性。

就怎么说呢,不论遇到的是否是野生动物,哪怕只是城市的一只流浪狗,当咱的身体突然有惊慌从尾椎升起时,那都是老祖宗刻在基因里的本能在试图救你。

尊重那可能只是一瞬一丝丝的危险感知,会让我们远离很多风险。

还没有人送礼物,鼓励一下作者吧