已知古代中国创造的开创性技术有:

世界最早的冶铁竖炉及高炉:竖炉出现并成熟于公元前4世纪(河南,西平冶铁遗址),高炉则出现于公元前2世纪(河南,古荥冶铁遗址)。

欧洲在公元12世纪才出现冶铁竖炉(1150,Lapphyttan),在公元14世纪才出现冶铁高炉(Blasofen),直至公元16世纪才将这一技术普及。在此之前欧洲只有极为原始的吹炼炉。

欧洲人认为这一发明正是由中国传入西亚,再从西亚经伏尔加商路传入欧洲:

顺带一提,这项发明也被认为是“第五大发明”的候选者之一。

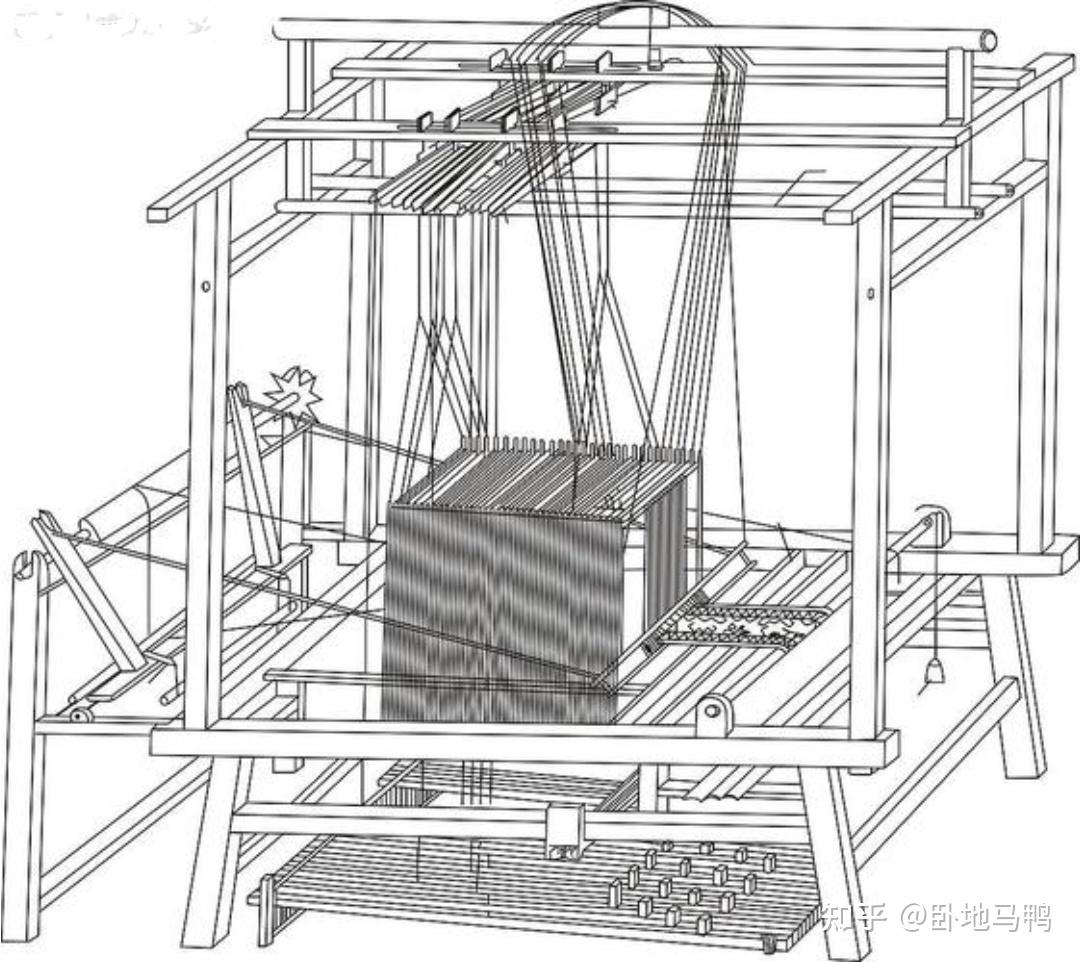

世界最早的复杂织造机械:即公元前2世纪左右出现的提花机(四川,老官山汉墓),本体有84个综片,编织前先将一万多根丝线从综片的不同位置穿过,就能通过线制花本贮存提花程序 ,相当于预制绘图。

整件织物的花纹被区分为经线与纬线,用衢线牵引经丝,让两个方向的线按预设顺序排列,就可组合织出足足数百种复杂纹样。

正因如此,提花机的工作原理,被认为与二进制计算机的原理类似。而提花机也在此后的两千多年中不断迭代,演化出大量的改良版本,用于不同织物的织造。

而欧洲出现类似机械,要等到18世纪,由法国工匠贾卡(Joseph Marie Jacquard,1752-1834)创制,于19世纪进行改良,以蒸汽机械作为动力,变为自动提花机。这种机械也启发了二进制计算机的诞生。

世界最早的生铁冶铸技术:最早出现于公元前8世纪(山西,曲村-天马遗址),成熟于公元前6世纪(江苏,六合程桥遗址)。

欧洲直至公元14世纪,随着高炉的逐步普及,才掌握生铁冶铸技术。在此之前欧洲只能通过块炼法冶炼极为原始的海绵铁,通过锻打将其强化为熟铁。

世界最早的疫苗:即成熟于16世纪明代中期的人痘接种,分为旱苗法、水苗法等四大接种方式,是世界首个有效防控天花、采用人体特异性免疫疗法的疫苗。

直到1717年,英国驻土耳其公使夫人玛丽·蒙塔古将该技术引入欧洲,并于1796年启发了更为成熟的“牛痘接种术”(Edward Jenner),启发了现代疫苗的诞生。

世界最早的制动棘轮:最早出现于公元前6世纪(山西,侯马遗址),推测被用于战车的制动和滑轮传送机构,此后又出现了带有40个齿的铜棘轮和16个齿的铁棘轮。早于古希腊齿轮约300年。

世界最早的韧性铸铁冶炼技术:最早出现于公元前5世纪(湖北,铜绿山矿冶遗址),分为白心韧性铸铁和黑心韧性铸铁,用于加工农具和其他金属器物。

其中白心韧性铸铁在18世纪才被欧洲掌握(1722,http://R.A.F.de.Réaumur),黑心韧性铸铁更是直到公元19世纪才在美国出现(1826,S.Boyden)

世界最早的球墨铸铁技术:最早出现于公元前3世纪(河南,古荥冶铁遗址),强度极高,可与钢材相媲美,经由汉代退火工艺制成,每批汉代铸铁里大约有10%左右的材料会结出球状石墨。

而欧美正式开始运用球墨铸铁,则要等到20世纪左右。被用于加工齿轮,轴承等高强度材料,包括现代大马路上常见的一些井盖就是球墨铸铁制成的。

世界最早的生铁炼钢技术:即公元前5世纪出现的炒钢法(江苏,徐州楚王陵),通过快速搅拌液态生铁使其脱碳,从而生产熟铁或钢材,导致两汉时期钢铁兵器日益普及,成为当时全球冶炼技术断档第一的国家。

而在欧洲,这项技术在18世纪的工业革命时期才在英国出现,被称为“普德林法”(Puddling Process),与炒钢法原理一致。巴黎埃菲尔铁塔的结构材料正是采用该工艺生产而来的熟铁,欧美国家中亦有7万余公里的铁路材料采用该工艺制造而成。

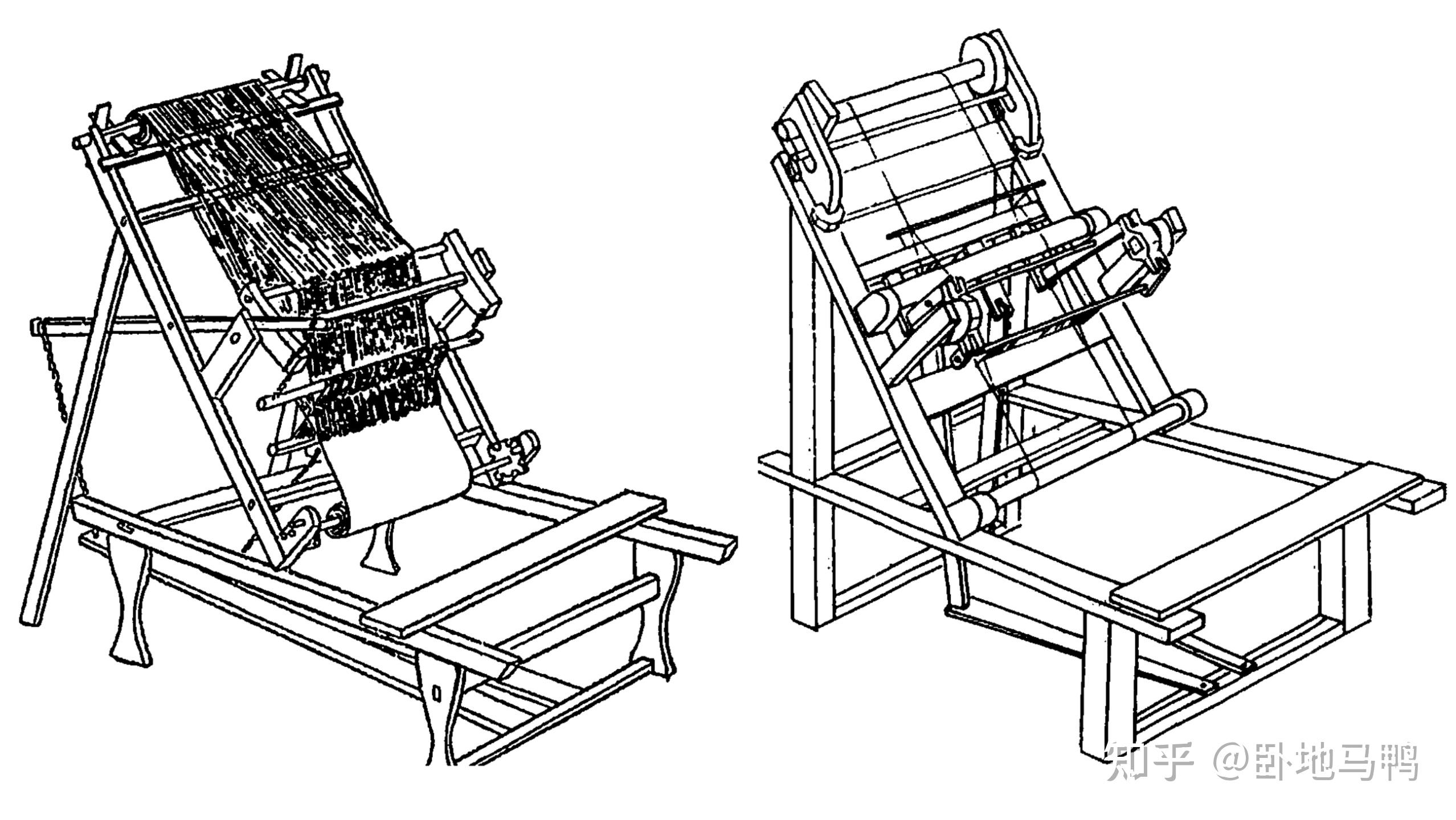

世界最早的踏板式纺织机:即为公元前5世纪出现的斜织机,演化出全球最早的踏板结构,让织工可以手脚并用,一边用手控制经纬,一边用脚踩动多条踏板,联动控制综片升降,极大地解放了生产力,效率将近腰机纺织的数十倍。

而欧洲直到公元13世纪,才从西亚引进这种踏板卧式框架织机,在此之前,欧洲所用的纺织机械是一种极为原始的双轴织架,基本结构与我国新石器时代的腰机一致,效率奇低无比。该机械后续也启发了工业革命时期纺织机的基本结构。

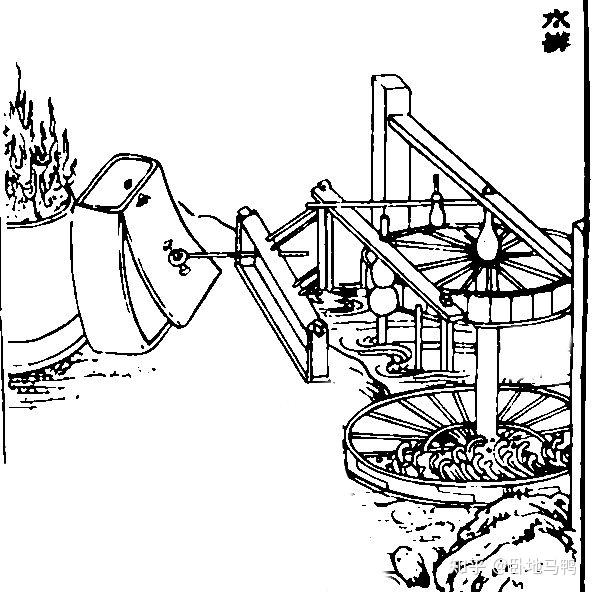

世界最早的曲柄摇杆机械:即为公元前1世纪(东汉初期)出现的水排,也是世界上最早的水轮鼓风机,通过曲柄摇杆结构做功,将回转运动转变为连杆的往复运动,用水力驱动鼓风机械运转,单组水排每天可节省上百名劳工。

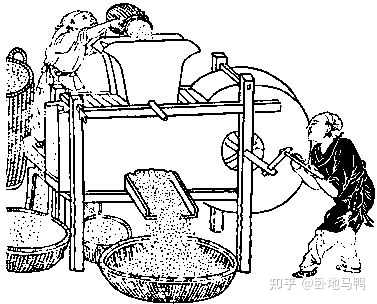

世界最早的曲柄连杆机构:即公元前3世纪(西汉时期)出现的扇车,通过曲柄连杆手摇风扇,来清除谷物颗粒中的糠秕。类似结构在公元3世纪时才在希腊地区的Hierapolis锯木厂出现。

该结构在如今的各大机械发动机中仍旧是不可或缺的重要组件,也是内燃机的两大核心机构之一,在两次工业革命中都发挥了不可替代的作用。

世界最早的杠杆式投石机:起源于公元前5世纪,在《范蠡机法》中初见记载,在东汉时期得到曹操改进为加装轮子的“霹雳车”。

其在公元6世纪左右经阿瓦尔人传入欧洲,因其射速更快、载弹量更高等优势,在传入不久便迅速取代了当时欧洲使用的扭力弩炮,极大改变了战争格局。

世界最早的多管条播机:即公元前2世纪左右出现的“耧车”,在两汉时期面向民间大力推广。由畜力驱动前进,能同时完成开沟、播种、覆土三项工作,最多能同时播种五行耕地,大量节省了平民播种所需的劳力。

而同时期乃至十个世纪以后的欧洲,播种依然完全依赖人力,效率几乎不到耧车的十分之一,最先进的地方也仍停留在单管条播机的阶段。直到18世纪初,荷兰人才发明类似的多管条播机,大大增强了欧美的农业效率(1701,Jethro Tull Drill)

世界最早的双动式活塞结构:出现于公元12世纪左右(陕西,榆林窟壁画),即为古代的活塞风箱,可在推和拉的过程中实现双重鼓风,相比此前的单作用鼓风机效率明显更高,效率近传统风囊的三倍以上。

该技术的原理与蒸汽机的活塞阀基本一致,虽然古希腊时期已有活塞结构,但因各种原因而失传,而欧洲大概在16世纪左右才将其重新掌握这项技术,极大促进了蒸汽机的形成。

世界最早的链传动机械:即为公元2世纪的东汉时期出现的龙骨水车,弄出了包括但不限于畜力、水力、风力的驱动装置,以上方的刮板运水上行,可将灌溉用水从低处引向高处。

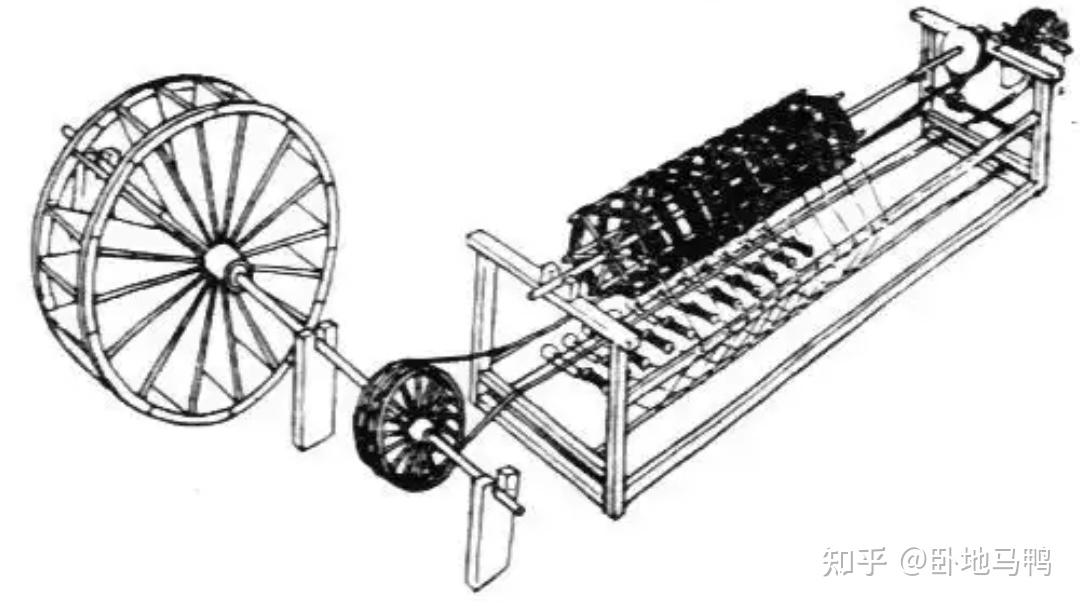

世界最早的水力纺织机:即为公元13世纪左右出现的水转大纺车,普通的麻纺车仅有1-5枚锭子,而水转大纺车的机械本体足足有32枚锭子,可日产数百斤麻纱布匹。

而欧洲出现类似机械,要等到18世纪,由英国人阿克莱特于1768年创制,并于1771年在克莱普顿建立首座水力纺纱厂,最终在18世纪前后逐步被蒸汽纺纱机取代。

世界最早的地雷:即为15世纪的明朝时期出现的地雷,初期以踏发式触发装置为主。至16世纪,随着钢轮发火机的应用突破,地雷分化出踏发式、拉发式、点发式和绊发式四大类,被收录于茅元仪《武备志》等明代军事典籍。欧洲直至16世纪才出现对应雏形;

最早的漂雷(定时式水雷)和锚雷(拉发式水雷),同样在16世纪左右出现。明朝于1549年首次发明水雷,后续发展出“水底龙王炮”等定时或触发式水雷,并在万历三大征中首次实战击沉日本战舰。

世界最早的水密隔舱:公元7世纪左右开始广泛运用于隋唐时期的中国,具体原理为采用榫接、艌缝等技术严密结合,将船体区分成多个船舱,使各舱室互不相通。当船舶遭遇意外使船舱部分破损进水时,其他尚未破损的水密隔舱依旧能提供浮力,大幅减缓下沉的风险或速度。

同时期的欧洲因船型问题,便并未采用和发展出这类设计。这就导致欧洲船只的底舱一旦有所破损,哪怕只有一处,也会有导致整艘船只沉没水中的风险。

公元1795年,英国工程师本瑟姆(Samuel Bentham)借助其曾到访中国的考察经验,为英国海军设计并且制造了六艘新型的船只,广受好评。

而这种水密舱室结构,至今仍在中外的游轮、货轮、潜艇等船只内部有所运用。此外,船舱分区也有利于货物分类存放,便于装卸和管理。其仍然在现代船舶设计中占有十分重要的地位。

世界最早的轮船:即明轮船,广泛运用于公元8世纪左右的唐代中国,以人力脚踏轮轴驱动,采用双侧轮桨替代传统手划桨,通过明轮激水实现推进,为船舶动力技术的重要发明之一。

欧洲直至15世纪才出现类似船型(1472,Robertus Valturius)并最终演变为蒸汽轮船。

世界最早的船尾舵:最早见于公元前2世纪的西汉时期(广西,罗泊湾汉墓),是我国在造船领域的一项重要发明。后在11世纪的北宋时期发展为开孔舵,更加节省了转舵所需的力量。

而有关这项科技的图像,在欧洲直至12-13世纪才在浮雕上出现(1242,Elbing seal)甚至还有可能是维京人的杰作。

至于开孔舵的运用,欧洲则要更晚一些,直到1901年,这项技术才传入欧洲,直接解决了鱼雷艇高速航行时舵效失灵的问题,这项技术至今还在沿用,被视为中国古代航海技术对世界的重大贡献之一。

世界最早的舭龙骨(Bilge keel,与普通龙骨不同):于公元10世纪的北宋时期发明(浙江,宁波古沉船)用以加强耐波性和稳定性,在设计合理的情况下,能够极大的降低横摇和纵摇。

在欧洲,这种设计要到19世纪初才得以运用,至今仍然最常用于潮汐水域和小型渔船,使船只在低潮时搁浅时能够保持稳定。

世界最早的金属马镫:出现于公元2世纪左右的东汉(江苏,东吴丁奉墓),极大节省了骑兵维持平衡所需的多余力量,让骑兵能够更加稳定地马上作战。该技术于公元6世纪左右经阿瓦尔人传入欧洲,对中世纪的骑士阶层产生了深远影响。

除此之外还有老生常谈的四大发明及其衍生产品(如火铳火炮),这里不多赘述。

所以综上,这个问题应该问的是: