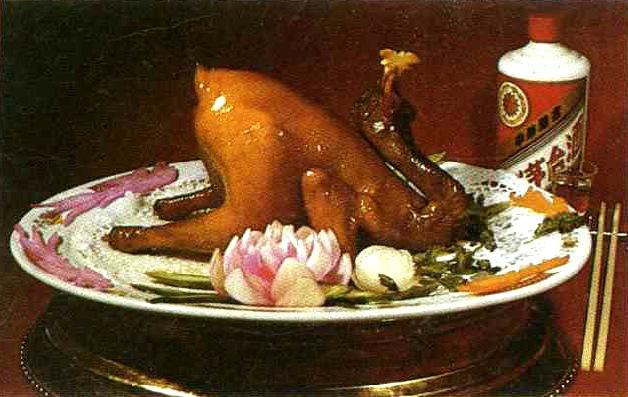

这是上世纪80年代,广州市首屈一指的大三元酒家出品的太爷鸡。大三元创办于民国八年,以筵席菜式著称,一度是广州四大酒家(南园、西园、文园、大三元)之首,后与大同、大公并称「长堤三大」。

这是上世纪80年代,广州市清平饭店出品的清平鸡。清平饭店于1964年在陶铸同志倡议下组建而成,80年代创制出「皮爽肉滑,骨都有味」的清平鸡。为保证肉质鲜嫩,清平饭店当年每日分两次在午晚饭市前劏鸡,并在浸鸡后的过冷间安装制冷机保证过冷的恒温,以确保一年四季的鸡肉品质不受天气影响。

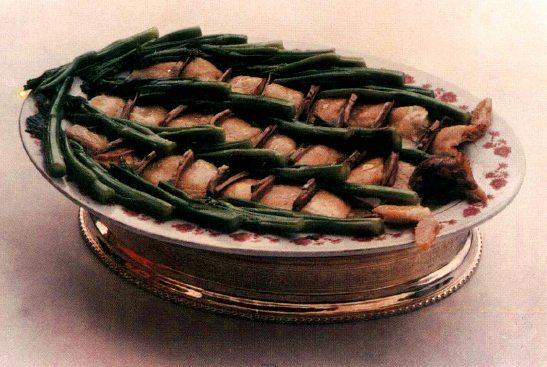

这是上世纪90年代,广州酒家出品的文昌鸡。广州酒家原为西南酒家。30年代主理西南酒家的省港名厨梁瑞,考察到海南文昌县的文昌鸡肥美肉滑,富有鲜味,但骨头较硬。于是他将鸡浸熟后去骨留肉,切成日字形薄片夹上同样大小的熟火腿片和熟鸡肝一起拼砌成麒麟状,用炒好的新鲜蔬菜伴边,甘香可口,成为广州酒家的传统名菜。

这是上世纪80年代,广州市惠如楼的碧绿香蔴鸡。惠如楼是广州传统茶楼酒家「九条鱼」之一,原位于「城里」最繁华的中山五路,出品以传统点心和筵席菜式为主,改革开放以后恢复供应大量传统菜式。

为什么要把这些鸡搬出来呢?因为这些鸡不仅具有代表性,更是承先启后。

广东人号称「无鸡不成宴」。然而到现在为止,广东包括珠三角在内,仍有大量年纪在50岁以上的「大乡里」,不仅自己喜欢吃又硬又韧的鸡肉,还喜欢强迫年轻人吃。你要不吃,你就是不给面子。你要是在饭店给他们点又嫩又滑的鸡,他们还是觉得你不给面子。这种行为,完全是具有极大负外部性的典型的「没苦硬吃」。

有「食在广州」美誉的省城,传统的、普遍流行的鸡是什么样呢?不管什么做法,一定是皮爽肉滑。因为皮爽肉滑的嫩鸡,比起那些又硬又韧的老鸡,更具包容性,更具普适性。而全进华那些用自养鸡煮出来的白切鸡,根本就跟南北差异无关。那样又硬又韧的鸡肉,是难登大雅之堂的。

第一,假如同一围台之上,除了热衷强迫他人吃老鸡的老屎忽,还有牙齿松动的耆英和乳牙未换的小朋友,那么全进华做出来的又硬又韧的大种白切鸡有几个人能吃下去?

第二,鸡的外形越大、肉越老,就越难浸得透而均匀,很可能外面已经浸到老,里面却仍生中带血,结果就是,哪怕用姜蓉裹着吃、或者像粤西人士那样蘸豉油蘸到透,鸡肉仍是又腥又硬,跟过去广东人笑话的鬼佬茹毛饮血没什么两样。以品质论,拿这样的菜式放在筵席上,就算是农村请饮或「做年例」「做景」,都是很失礼的。

第三,鸡肉味道差又咬不动,在筵席上可能导致一些人直接吐到骨碟上,或是要用手辅助着啃。把整件鸡肉吐到骨碟的人还能会把这种失礼行为归咎到厨师身上,但是那些用手拿着鸡肉啃的人再怎么无意识,也是在社交上很失礼的。而所有问题,都出在鸡肉上。

广州历来喜欢评所谓的「十大名鸡」。无论是长期霸榜的文昌鸡、创始源头很早就无影无踪的市师鸡(市师在现在北京路越秀书院街)、不同时期的新派鸡,都不可能故意挑一些又硬又韧的老鸡、大种鸡、大铣鸡来虐待顾客。因为美食是要让大部分人感到快乐,而不是变着法子来Hard-sell和PUA。

我就是喜欢吃街市那些又腍又嫩的饲料鸡,不喜欢果场、农家乐那些养足半年又硬又韧的走地鸡。我不认为拿味道差、口感差的鸡肉来虐待自己、虐待他人是一件合理的事情。