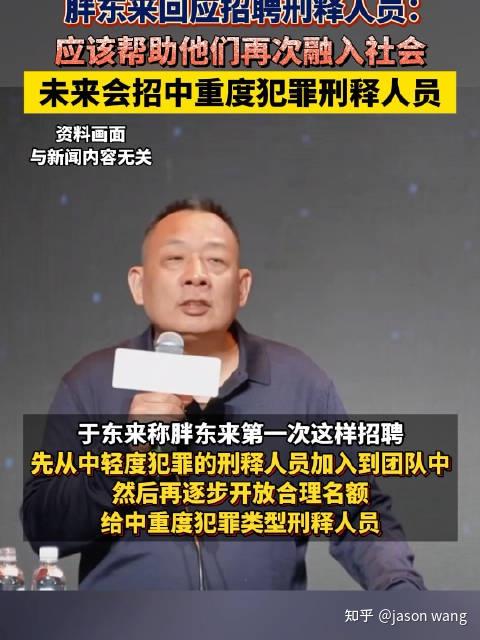

我支持这一做法,而且我相信他是真心的——因为于东来本人就坐过牢,而且是两次。他应该很清楚那种被社会抛弃的感受。换个人,可能是在演戏,但他不是,他应该是真的想给这些人一条活路。但是,这事确实有一些隐患。

首先,从企业社会责任角度看,胖东来确实做了件有意义的事。刑释人员重新融入社会本来就是个社会问题,企业愿意承担这份责任,体现了格局和担当。说白了,这些人服完刑期就是守法公民,凭什么不能有工作机会?

从更高的角度来说,社会要想更安全,最有效的办法不是把刑释人员永远边缘化,而是让他们有体面的活路。人一旦有稳定收入、有尊严的生活,就没那么容易重蹈覆辙。胖东来敢公开说“他们是平等的合法公民”,在商界是少有的良心。很多企业一听是刑释人员,简历直接进垃圾桶,这种歧视反而容易逼人回到老路。有人愿意打破这个死循环,本身就是社会的稀缺善意。

但是,理想很丰满,现实很骨感。刑释人员只是法律意义上完成了刑罚,不代表他们在行为习惯、价值观、心理状态上就完全归零了。有些人真的痛改前非,有些人只是暂时收敛,这个概率没人能拍胸脯保证。尤其在零售、服务这种跟顾客高频接触的行业,隐忧确实存在:

第一个隐忧是风险管控。 不是所有刑释人员都适合所有岗位,涉及财务、安全、儿童接触的工作就得慎重。胖东来必须建立完善的筛选机制。

第二个隐忧是员工和顾客的接受度。你可以在招聘公告里写“不歧视”,但顾客未必买账。 现实中,很多人对刑释人员还是有心理障碍的。如果处理不当,可能影响团队氛围,甚至流失客户。

第三个隐忧是舆论风险。 一旦出现任何问题,哪怕是正常的工作失误,都可能被放大成"用人不当"的典型案例,对品牌声誉造成冲击。

好事办好,关键在于如何执行。 情怀得有制度兜底。比如严格筛选机制、心理评估、背景调查;入职后有持续培训和行为监督,最好配备专人辅导,帮他们逐步适应社会。同时,岗位分配要有风险分级,不是所有岗位都适合一上来就做。

说到底,这事考验的是胖东来的企业管理能力。 有善心是好事,但光有善心不够,还得有管理能力。胖东来如果能把这个模式跑通了,既帮助了弱势群体,又证明了企业的社会价值,那就是真正的双赢。