前两天我说,家长朋友们最应该了解武汉大学图书馆诬告事件,因为肖同学牢记母亲的教诲,一心想息事宁人,于是现场唯唯诺诺的写下了两封让他日后家破人亡的道歉信。然后,有家长就问我:“那我确实应该注意一下,让我孩子在外面要学会保护好自己。可是,我该怎么教我的孩子呢?”

哎!教科书式的案例这不就来了嘛!

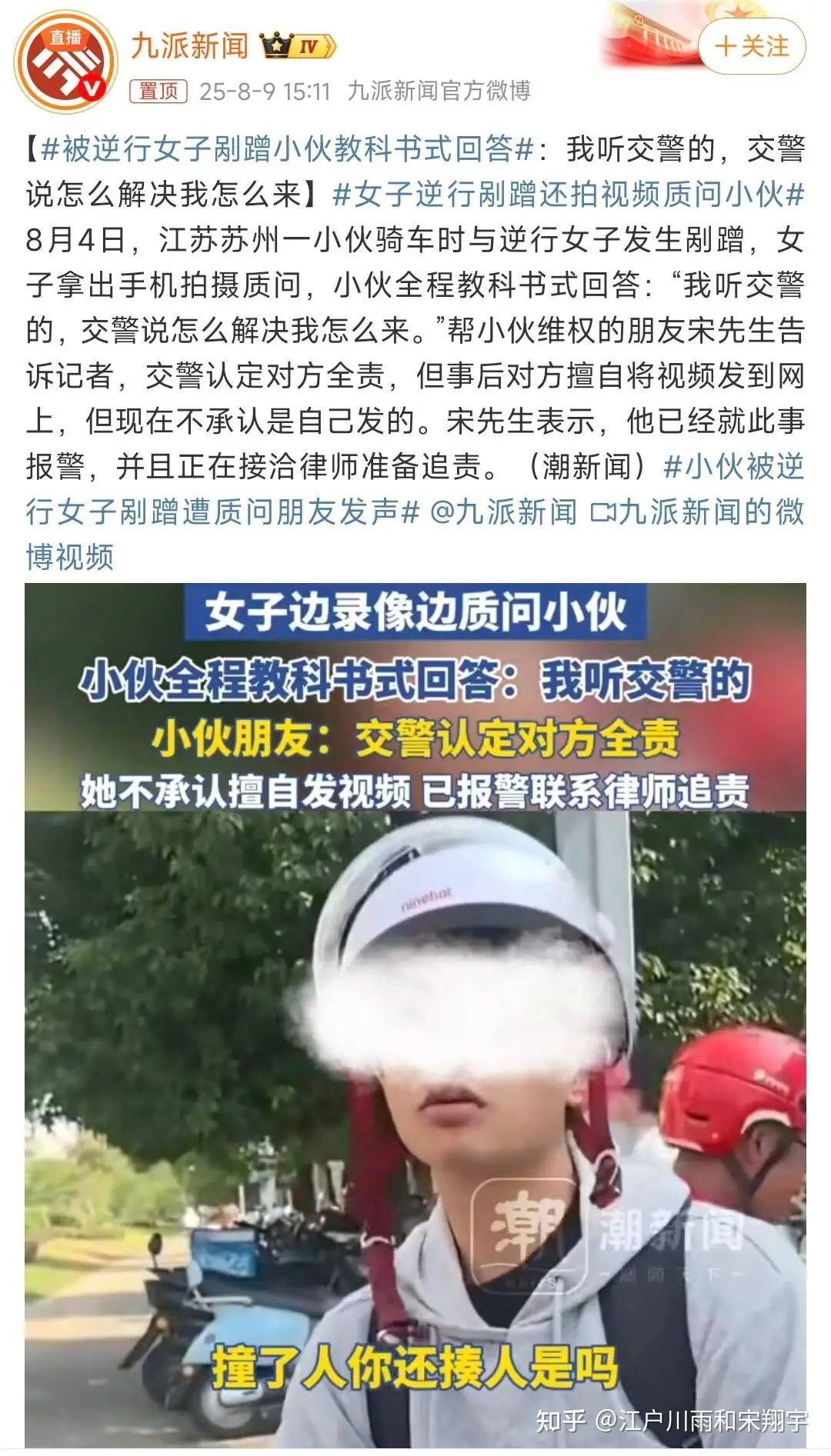

8月4日,江苏苏州的一个十字路口。一个小伙骑电动车和一个女子发生了剐蹭。结果,这个女的拿出手机怼着小伙子的脸,一边拍摄一边不停的质问甚至是辱骂人身攻击那个小伙子,她不停地说:“你撞了我你还有理了!”“你撞了我还想揍我是吗?”“你是怎么活到现在的?”这个女的不停地诱导男生,甚至还当场撒谎,用人身攻击刺激男生,试图让小伙子说错话。结果没想到,小伙子根本不上那个女的的当!他全程十分冷静,不解释,不辩驳,不道歉,无论女的说什么,就简单的只说一句话:“我听交警的。我有没有错我只听交警的!”把那个女的气的那叫一个束手无策啊!

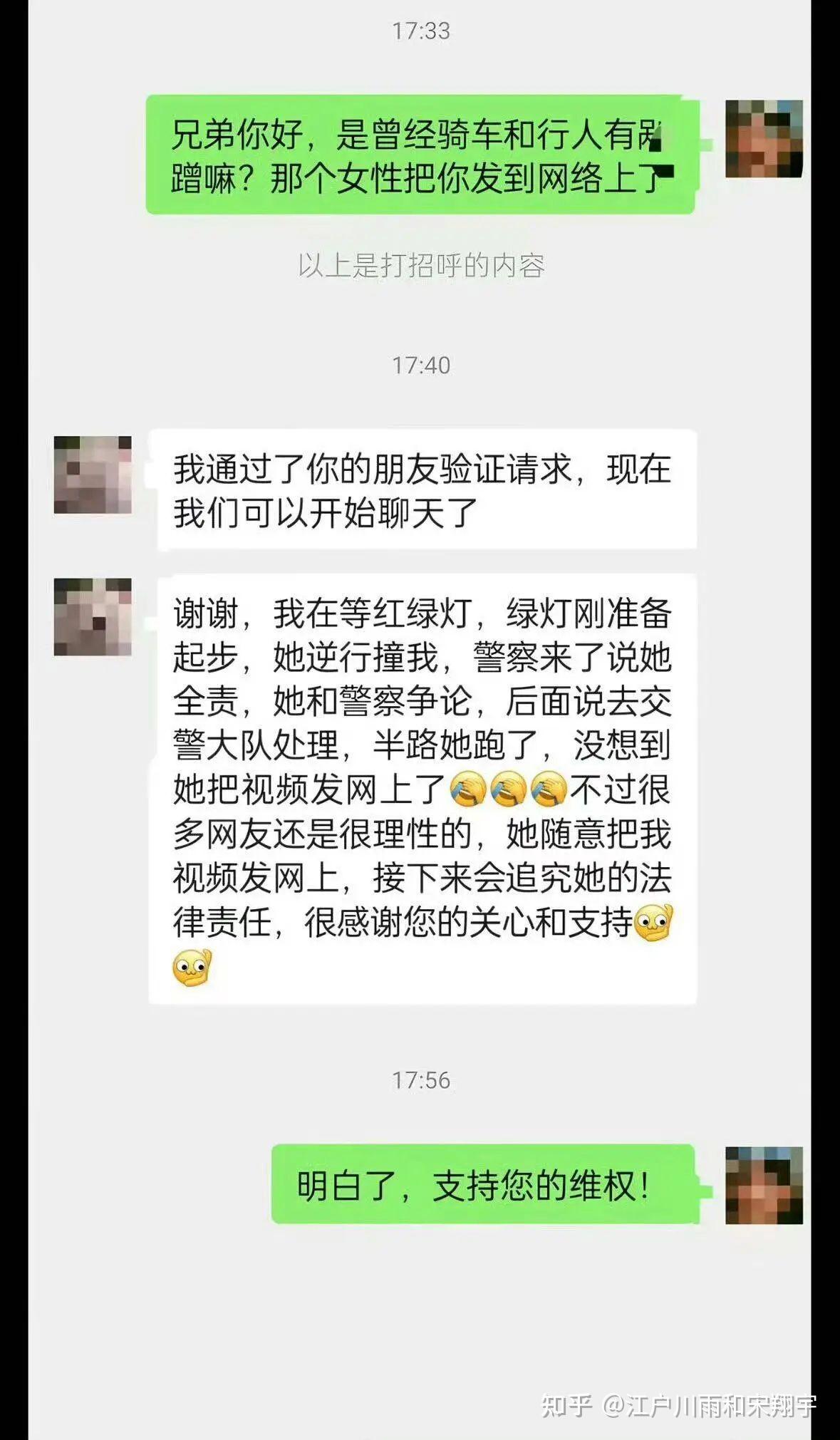

网上流传出来的那个视频是由那个女的自己拍摄并掐头去尾发布在网络上的!全程这个女的根本没有提自己逆行的事!她全程断章取义,话语里全是对男生的构陷和陷阱!让不明真相的人一开始看到的时候还以为是这个女的当场十分勇敢的抓住了撞了她的男的,然后她录视频勇敢的进行取证,但男的却死不承认耍无赖呢。而因为这个女的拍摄的原视频中男生不仅未被打码全程露脸,而且,小伙子在车头留的挪车手机号码也暴露了。所以,有网友就顺着那个手机号添加了男生的微信,并询问了具体的情况。

而小伙子本人也很礼貌的回应了大家的询问和关心,并告诉了大家当天的情况:原来,那天之所以两辆车发生剐蹭,那是因为那个女的逆行!而小伙子当时候在等红绿灯,结果刚一起步,那个女的就逆行撞了上来!但是,那个女的始终不认为自己做的是错的!还试图和交警解释她为什么要那样开车!但交警才不管她咋想的啊,人家一调监控,画面里女的清清楚楚的就是逆行,所以交警就判定是那个女的要负全责!结果没想到的是,事情在处理过程中,那个女的竟然自己一溜烟跑掉了!然后过了几天,那个女的竟然把视频发在网上,试图用一个掐头去尾的视频煽动舆论!结果,却把自己给反噬了。

我看着那个女的发的视频,视频里那气势汹汹的声音,仿佛让我看到了杨同学的影子。

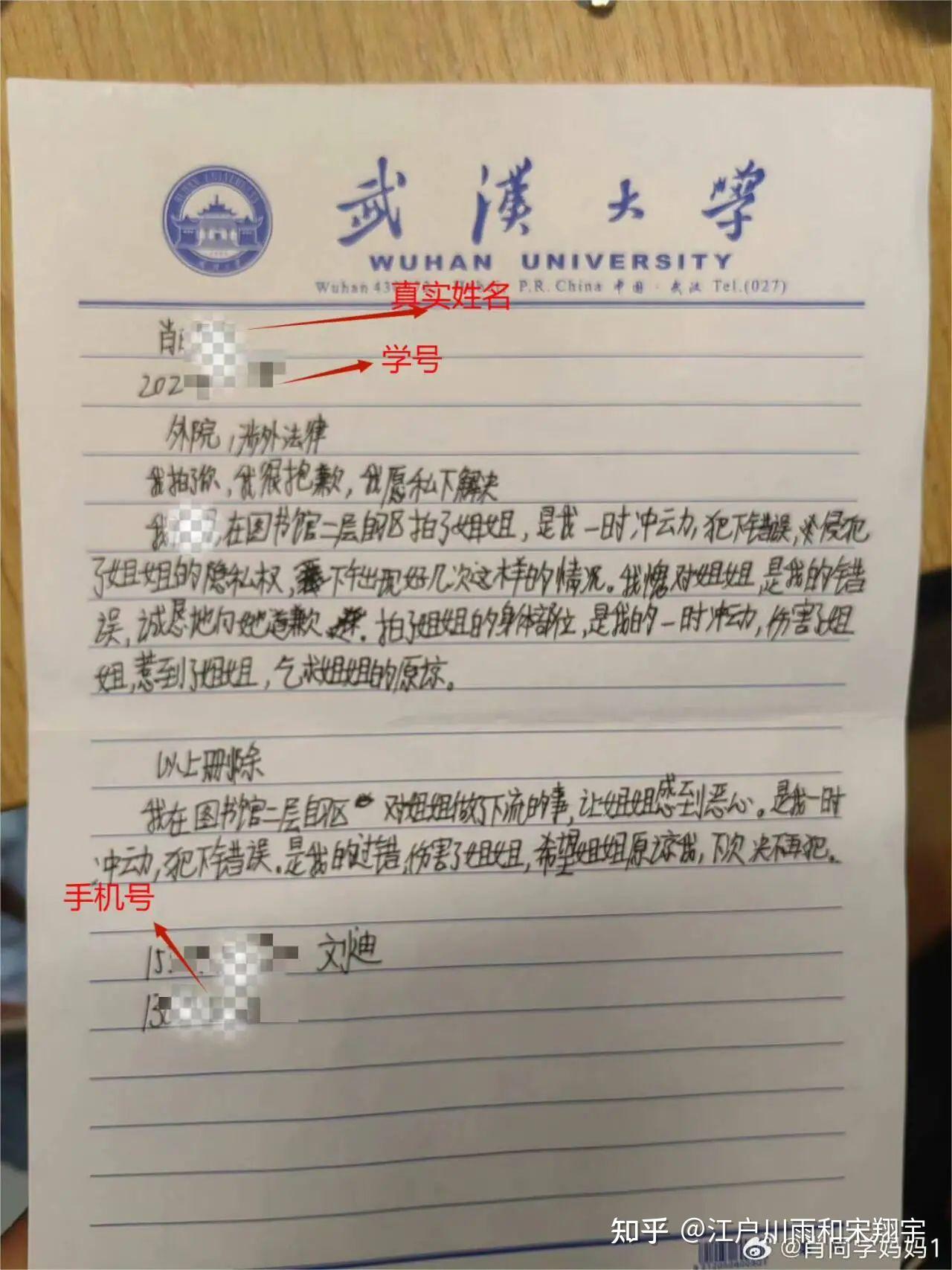

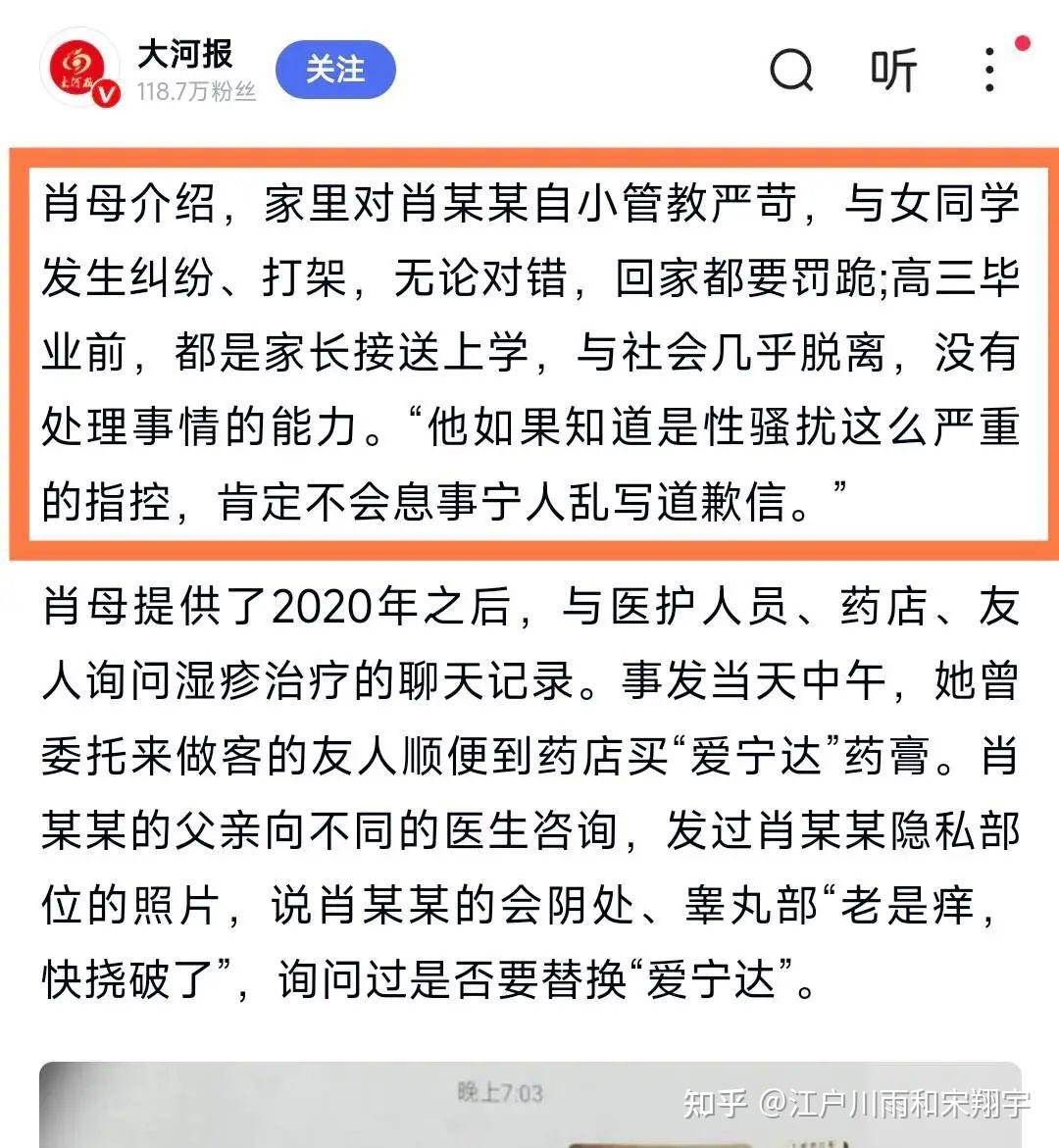

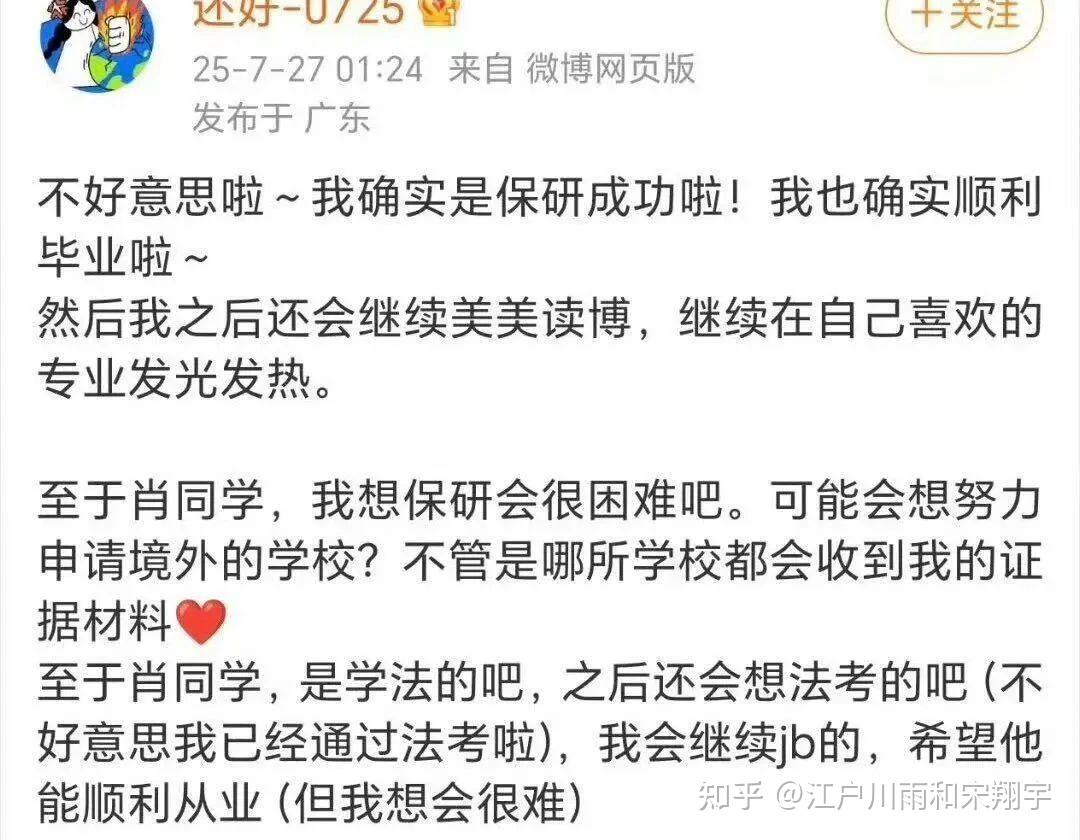

在武汉大学图书馆诬告事件里,肖同学本来是挠痒,是完全清白的!结果杨同学非要说那是性骚扰,于是当场对肖同学气势汹汹的进行指责质问甚至人身攻击,还逼迫肖同学写道歉信。而事后,杨同学也是多次不配合肖同学父母的沟通,还拒不配合学校和警方的调查。结果自己对学校的调查结果不满意,于是就在网上写小作文煽动舆论。事后还威胁审判长。一审败诉后还恶意挑衅网友,说要举报肖同学,让肖同学上不成学。结果现在她也被舆论反噬了。

大家发现了吗?这两位女士的一系列的操作,简直一模一样啊!

但不同点在于,武汉大学图书馆诬告事件当中,肖同学唯唯诺诺的写了两封道歉信,而这两封道歉信就成了杨同学和杨同学的支持者们迄今为止依然认为肖同学有罪的“铁证”。

而江苏的这个小伙子,面对逆行女的不断断章取义,构陷陷阱,歪曲事实,无中生有,全程不沉默,不默认,不动手,不顺着逆行女说话,只是非常冷静的重复“我只听交警的”。意思就是说,别逼逼,我有错我会负责,但我有没有错不是你说了算的!别在这里试图胡搅蛮缠。

这个小伙子的回答真的就像媒体们说的那样:这是一个教科书级别的回答啊!简单来讲就是,冷静,不接招,不纠缠,不自证,引入第三方。

因为,面对一个不理性的诬告逼问,你越纠缠,事件就越是会越滚越大。所以面对诬告,当下最好的状态就是冻结,沉默,不扩大事态,等待第三方的介入。所以,那个小伙子非常冷静的坚持要引入第三方,坚持要听交警的处理,这是非常明智的做法。

不过,很多人其实很难像这个小伙子那样,做到不接招,不纠缠,不自证的。你看那个逆行的女的,她不停的在撒谎无中生有污蔑小伙子打人,甚至对小伙子进行人身攻击,甚至抛开事实不谈就想让小伙子对她说句对不起,这其实和武汉大学杨同学的录音里的套路简直一模一样!她就是想刺激小伙子,试图诱导小伙子去自证清白的说出那些反驳她的话,甚至是愤怒的脏话,哪怕是一个对不起都行,因为这样她在剪辑小作文的时候这都是她诱导舆论的核武器。

所以网友就说:但凡这个小伙子忍不住说了一句对不起,那么那个逆行的女士绝对就能靠手机里的视频保研啊!

所以,这里面,那个小伙子的那种冷静其实是他在面对冲突的时候能做到不纠缠,不自证,不接招的先决条件!

而那个肖同学,要是能跟小伙子学到冷静这一招,也不至于造成现在的后果吧。

但是,一个人如果想要做到遇事不慌,这绝对不是一些人说的要去修行,靠什么心灵鸡汤,以及说教,来完成一种情绪上的控制,而是一个人骨子里要有一种安全感。而这种安全感,其实是来自于多个方面的锻炼、支持和培养的,这其中最重要的就是来自于良好的家庭教育!

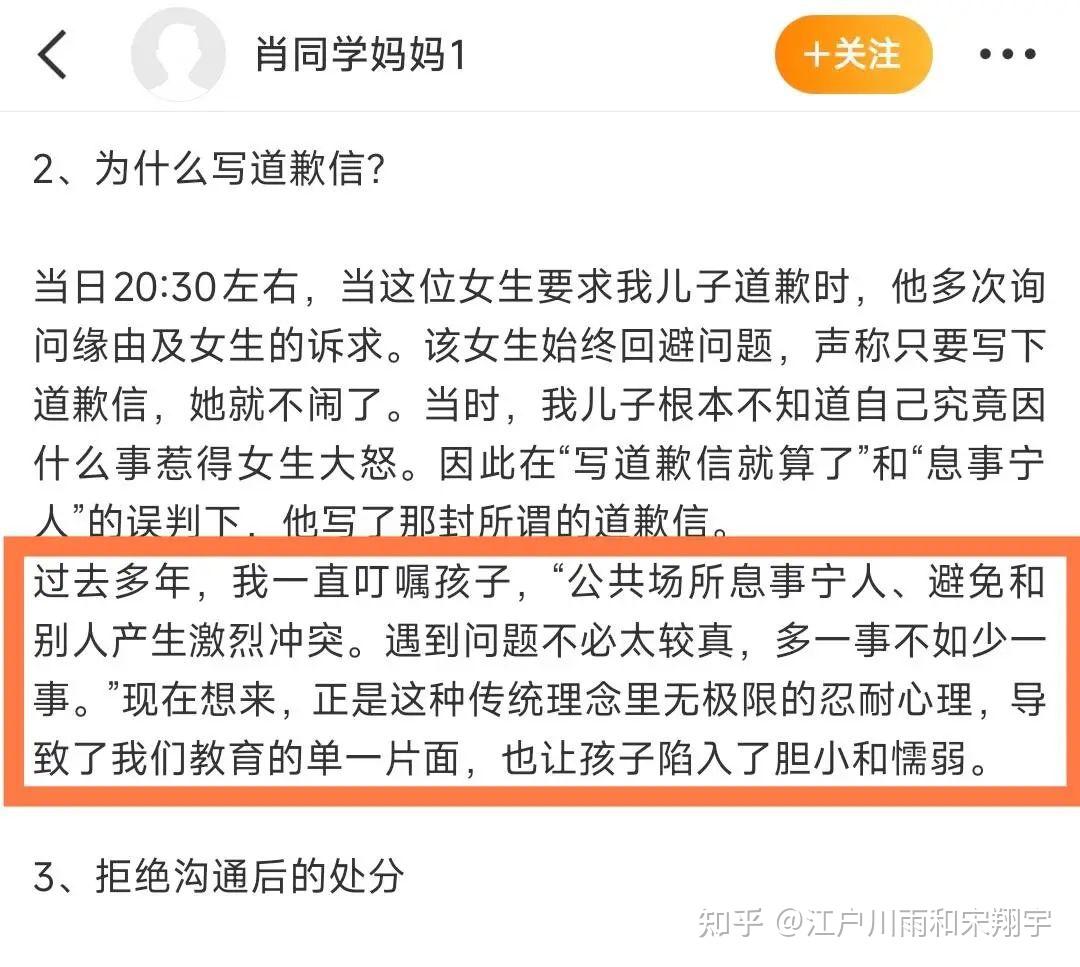

我们看到,那个肖同学,他的母亲说,自己平时总是教育自己的孩子:“公共场所一定要息事宁人、避免和别人产生激烈冲突。遇到问题不必太较真,多一事不如少一事。”其实很多家长也有这样的教育观念。

家长以为,自己这么说可以逼着孩子在外面的时候自己冷静的解决冲突。但这种观念的本质上其实是家长自己害怕面对孩子在外发生冲突后的潜在责任、麻烦、经济代价、时间代价、人情代价。也就是说,家长们让孩子在外面息事宁人其实是把自己的这种生存恐惧,生存焦虑,通过“为你好”的形式,转嫁给了孩子!但是,家长你不具体的用事情去教,光有一个既要又要的空头目标,孩子独自一个人,怎么可能自学出如何正确的学习合理的维权,如何守护自己的边界,如何知道什么是正确的程序呢?

孩子们独自在生存焦虑下只会学会一种生存策略:维权就等于惹事,但惹了事自己父母会不高兴,也不会替自己出头,甚至还有可能给父母带来麻烦,也就是说,孩子们时刻会记得,自己的父母不会或者不愿成为自己“坚强”的后盾和底气。

有人也许会说:那不是还有法律还有老师吗?他们关键时候可以相信法律相信老师啊!但其实这样的孩子已经不会懂得什么叫做法律,什么叫做规则了,因为他们心里只有一个规则,那就是家里的家规!而家规里的息事宁人的思想钢印,会让一个孩子陷入到一种习得性无助的状态当中,在这种状态中,他们无法表达自己的情绪,更无法去思考冲突的核心诉求是什么?冲突的性质是什么?也就无法做到接下来的想办法解决问题。因为他们只想一个问题:“如何规避冲突”。所以,在无法进攻,无法发泄,没人支持的情况之下,退让就成了孩子们唯一可以暂时换取平静的方式。可是,他们躲在逃避当中暂时回避了一些冲突,但问题并不会被解决,而这种习得性无助只会吸引更多的得寸进尺的加害者!如此循环往复。

也就是说,家长们希望的那种乖孩子,只会让自己少操点心,但会导致孩子在面对冲突的时候只剩下激动的心和颤抖的手,还有懵逼的大脑。

所以,如果家长想让自己家孩子将来遇到事情的时候是江苏小伙子那样而不是武汉肖同学那样的话,那么家长们首先应该学会成为孩子们的底气,而不是成为孩子们的压力来源。

而如果家长不想成为孩子们遇到冲突时候的压力源的话,那家长可以在平时的时候就练习着告诉自己家孩子以下这三句话:

第一句话是:“我们不惹事,但绝不怕事!” 这其实是在告诉孩子一个道理:害怕已经没有用了,解决问题才是最主要的,而害怕只会暴露自己的缺点。所以,别怂,要冷静。

第二句话是:“只要你在理,只要你做的事符合事实与法律,那么做家长的一定不惜代价,奉陪到底!我一定给你经济上的支持、法律援助支持、精神上的支持!这其实是在告诉孩子,遇到冲突的时候,如果你没有错,那你千万不要因为担心家人而选择逃避和妥协。家里会是你坚强的后盾!其实就是告诉孩子:只要你没有错,任何代价你都不要考虑。你只需要考虑不要让对方得寸进尺占你便宜!

第三句话:“现场不要总想着‘息事宁人’,而是要学会冷静、智慧地保护自己,遇到问题,第一时间打开录音、录像,要立刻寻求更权威的声音帮你主持公道。”

类似的话其实就是在告诉孩子在危机公关的时候要注意一个核心逻辑:“真相不惧怕程序,情绪不代表证据”。所以,家长如果希望孩子在面对诬告的时候能够第一时间保持冷静,那就得让孩子保持对事实的坚守、对程序的尊重。这样就能让孩子在关键时刻拎得清。

但我突然想到,其实非常可悲的是,现实中,一些家长在和孩子相处的过程中,其实是根本做不到对事实的坚守和对程序的尊重的。

一些家长在处理家庭冲突的时候,总是习惯用「你再哭我就不要你了」「你看看别人家孩子」等一些威胁性的语言,想让孩子变乖,来换取片刻的虚假安宁。

多少家长嘴上说着“法律会为你做主”,但却在孩子被老师误罚时不分青红皂白就催促孩子赶紧道歉写检讨?多少家长会在孩子和别的孩子发生纠纷的时候,在家长找上门的时候,为了所谓的顾全大局,所以就逼孩子进行道歉?

所以,当我想给家长一些建议的时候,我既怕家长不会说那些话语,更怕他们会说那些话语的同时言行却是分裂和不一致的。

苏州小伙子的底气来源不是天生的冷静,而是在他成长过程中肯定有过被公正对待的经历!

而肖同学,如果他记住的不是被教育的“在外面一定要息事宁人”“和女生发生冲突回到家会被罚跪”的不公正的家规,而是能够从小知道,自己被诬告出了事情之后,是自己的母亲全程冲在前面,替他搜集证据,替他去打官司,替他讨回公道的话,那他或许就不会在面对突如其来的诬告时陷入那样的无助与自我怀疑,更不会在本该为自己据理力争的年纪,因为对家庭支持的绝望而选择用沉默和退让来应对外界的不公。

一个孩子内心的安全感与勇气,往往源于成长中每一次被公正对待的记忆,比如说,当他不小心打碎了邻居家的窗户,父母没有立刻责骂,而是带着他一起去道歉并承担赔偿,同时告诉他“做错事要负责,因为诚实和担当比逃避更重要”;也可能是在学校与同学发生矛盾时,老师和家长没有偏袒任何一方,而是耐心倾听双方的陈述,依据事实做出公正的判断,让他明白有理走遍天下,无理寸步难行。也可能是当他考试失利时,父母关注的是失误的原因而非单纯的分数;当他与同伴争执时,家人引导的是对事实的梳理而非急于息事宁人;当他对某个规则提出质疑时,得到的是耐心的解释而非“大人说的就是对的”的粗暴压制。

只有这些日常点滴中渗透的对真相的尊重、对规则的敬畏,才会让一个孩子在面对突发状况时,能跳出情绪的漩涡,坚信只要守住底线、遵循规则,就能让事实浮出水面,让公道得以彰显。

事件的后续我们看到,帮江苏小伙子维权的他的朋友称,那个女的擅自将视频发到网上,恶意的引导舆论,目前他们已经报警并联系律师要对那个女的进行追责。

我想说的是:我举双手双脚支持,一定要告她丫的!

对待这种恶意诬告的行为一定要坚决的进行反击!只有法律的武器能够及时为无辜者撑腰,才能让那些试图通过抹黑他人来达到目的的人有所忌惮,让正直的人在面对恶意时不再孤立无援,让社会的公序良俗得到真正的维护。

而我们同时也期待的是,另一个诬告者杨同学,也能赶紧得到应有的制裁。

—END—