很多人都高看了这些富家子弟。

觉得他们从小耳濡目染,家族资源丰富,身边还有最懂管理和商业的一批人,自然就该是下一代企业领袖。

可真要回头看看宗馥莉的整个过往,你会发现这根本不是爽文里的大女主,而是一个既愚蠢,又贪婪,还不断自毁信用的继承人。

她不是败在什么外部势力,也不是败在对手手里,而是一步步把牌打烂,全败在自己的手上。

香港法院的裁决只是把过去这些年宗家遮掩的事翻了个底朝天。

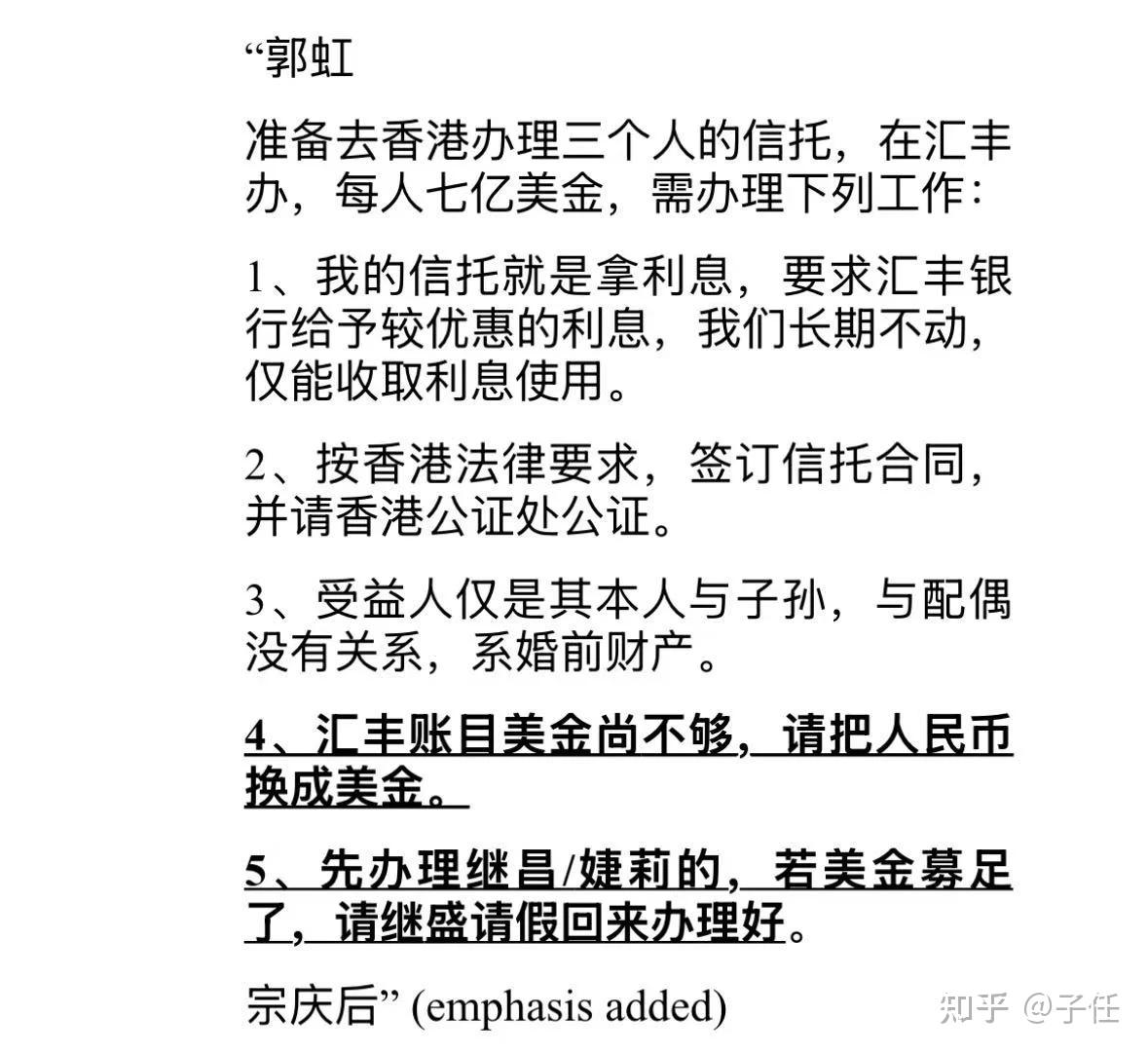

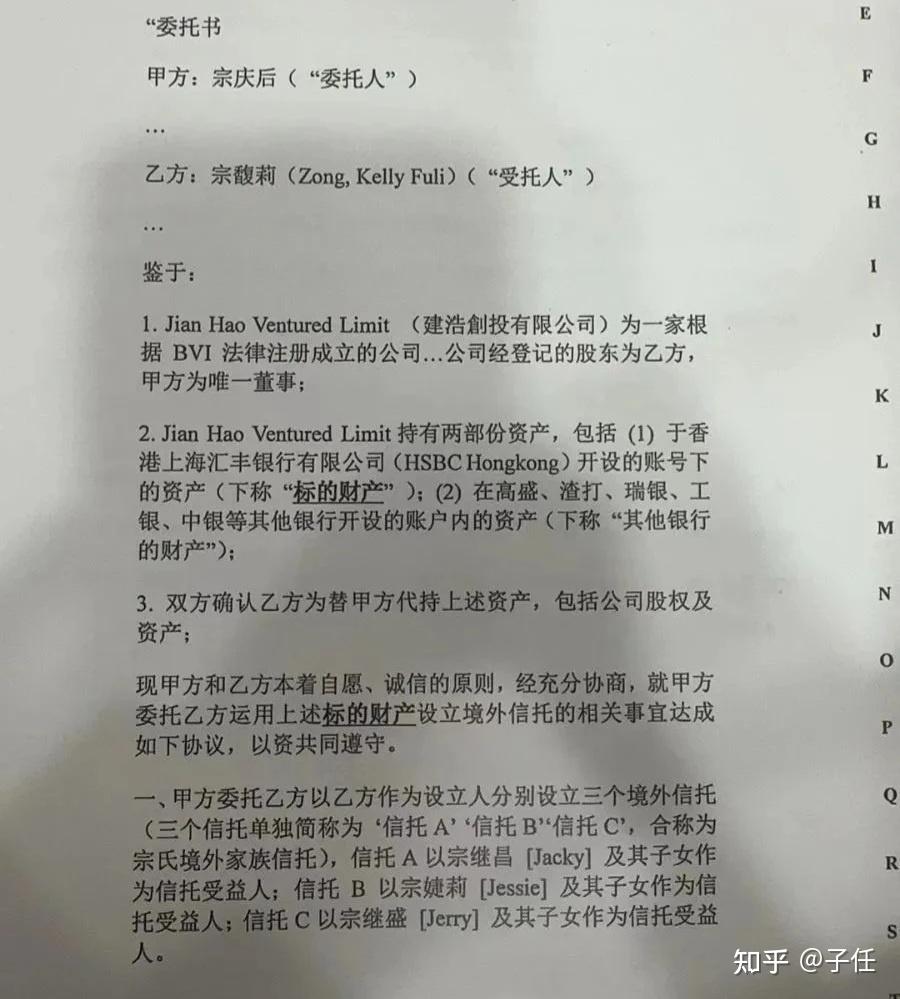

现在事情已经很清楚了:宗庆后在世时,对自己生前留下的资产,早就做过非常详细的安排。

宗馥莉不是没赢,相反,她赢得非常彻底,甚至可以说大赢特赢。

整个安排分两部分,一边是娃哈哈集团的全部股权和收益,归宗馥莉;另一边是存在海外的约20亿美元信托基金,设立三个子账户,分别由宗庆后的三名非婚生子女分得利息收益,但不得动用本金。

这是一个很平衡的解决方案。

宗馥莉全权掌控娃哈哈,其他三位子女在海外获得每年几百万美元的利息收入,但放弃对娃哈哈的所有权与公开身份。

这三个子女签字同意了,宗馥莉也签字同意了。

宗庆后为了平衡各方,把老派父亲能做的都做到了极致。

如果这套安排照章执行,那么宗家其实是皆大欢喜,外界也不会知道还有这三名子女存在,宗馥莉也可以名正言顺地当掌门,把娃哈哈从家族企业带入职业经理人时代。

但宗馥莉显然不满足。

她当时签署了《确认函》,表示完全同意并愿意推进信托设立。

这笔钱、这个公司、这个账户,从那一刻起,按理说是进入“执行遗愿”阶段了。

但现实是,她没有设立信托,甚至连第一阶段的框架都迟迟不签。

她先说用的是恒泰信托,后又换成TMF信托;前后拖了大半年,不停对信托结构提意见、修改条款,甚至要求加入自己的子女作为受益人,还要求担任信托保护人,掌握对信托期限的决定权。

说白了,她不是真的在“讨论执行方式”,而是在重谈分配规则。

这不但违反了宗庆后的原始安排,更打破了此前她与三位宗氏原告在协议中达成的共识。

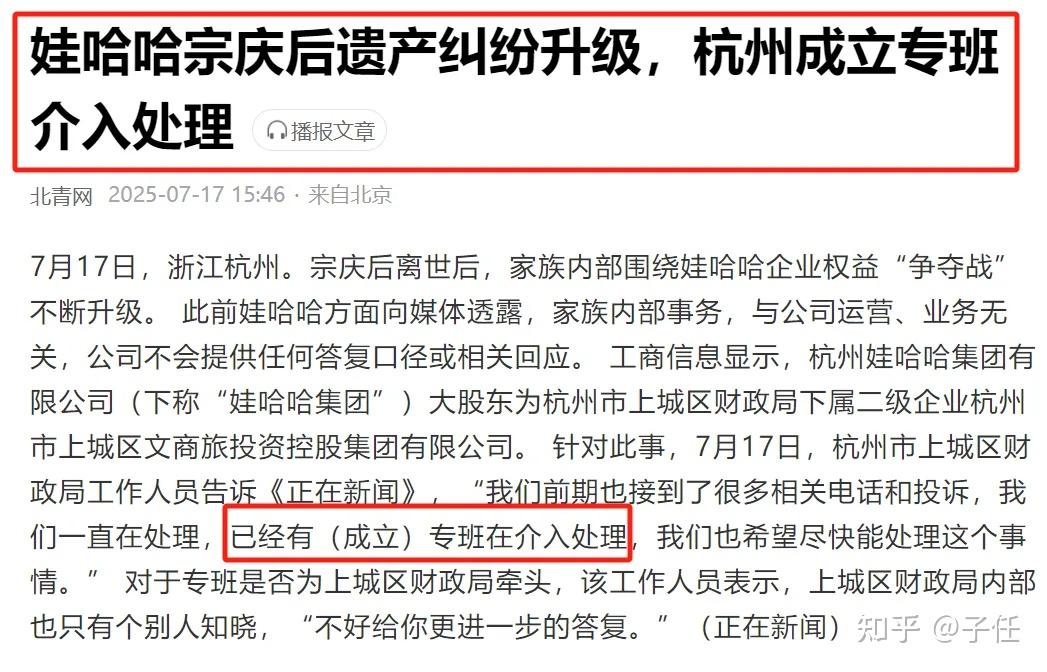

于是,信托那边的三人暴走起诉,把整个宗家的“私产分割协议”和“私生子秘密”一股脑推上了台面。

公众不是因为好奇八卦才吃瓜,而是因为这背后的操作太典型了。

人们一直以为宗馥莉是被欺负的独女、是继承难题中的牺牲者,是“自己守着家业,还得面对宗老复杂的情感债务”。

但从现有的法院材料来看,她根本不是弱者,而是从一开始就拿到了最大的那一份,并且还想继续拿。

说她贪婪,不是情绪,是事实。

从她近几年的操作来看,几乎每一步都在削弱娃哈哈的独立性,把家族企业往自己名下的“宏盛集团”转移。

第一步,是把娃哈哈的利润层层注入自己控制的宏盛系公司。

用合同,用分销,用上下游交易做得滴水不漏,但实质就是利润转移。

第二步,是品牌授权。

在她的安排下,娃哈哈品牌被授权给多个子公司,但运营不当,基本全部失败。

这些授权项目多数是她亲自推动的,比如乳饮料新品、跨界联名、甚至娃哈哈电商平台,都没有出圈,也没有盈利。

最夸张的是,她还悄悄尝试把“娃哈哈”这个商标整个打包转移到自己控股公司名下。

这个商标的估值以千亿计,一旦转走,娃哈哈这块金字招牌将完全脱离集团本身。

好在这一步被国资委紧急叫停,不然娃哈哈恐怕现在就变成一个空壳了。

这不是猜测,而是当时上了新华社通稿的重大新闻。

更讽刺的是,宗馥莉过去在公众面前,向来以“创新者”、“改革者”的姿态出现。

她在公司内推行各种年轻化试验,甚至大胆起用了大量海归高管,自诩“专业团队运营”。

但实际效果是,凡是她主导的品牌,一个没做起来。

“营养快线”是宗庆后时代打下的基础;娃哈哈经典的“AD钙奶”“纯净水”“八宝粥”等产品线,从未更新迭代,反而因为渠道和品牌被她多次更改营销策略而节节败退。

至于王力宏代言娃哈哈十多年,是娃哈哈打出“青春饮料”地位的重要推手。

可她接手后直接解约,不仅没找到新的品牌形象,反而让“哇哈哈”这个名字开始在新一代消费者心中变得模糊。

她看不上老爸那套“粗放型”的代理制度,看不上过去靠大单品、铺渠道的打法。

可她换上“互联网思维”“个性IP”“网红联名”之后,娃哈哈的市场占有率一年不如一年。

自己搞的电商平台砸了几个亿,最后只能悄悄关停。

本质上说,她不懂产品,更不懂消费者。

更严重的是,她连“信任”这种企业根基都玩脱了。

这次信托风波,其实完全可以私下解决。

哪怕信托账户出了问题,她也可以再出面修补,跟三位子女协调一个新的分配方案。

只要还在体系内解决,就不会炸开。

但她的选择是“把事情推给律师”,一味否认过去的书面协议有效性。

她忘了,家族信托不是随便写的纸条,而是正式的法律文件,在香港法院手里,它比她一切口头否认都更有说服力。

结果呢?

香港高院冻结了信托资金;三名子女不仅起诉,还拿出了各种文件和对话记录;整个宗家的安排被曝光;宗庆后“清廉一生”的形象遭到重创;“娃哈哈”作为民族品牌也失去了道德高地。

而她本人,则彻底从“独立女性”变成了“毁家败业的长女”。

现在她即使赢了官司,也输了信任;即使还坐在董事长的位置上,也坐不稳了。

过去十年里,中国企业界不缺失败的富二代。

但像宗馥莉这样,本来已经稳赢,却非要“自毁长城”的,还真是罕见。

她的问题,不只是狂妄自大,不只是信用破产,还在于她从来就不是一个“聪明人”。

聪明人知道止盈、知道妥协、知道平衡,而她一心想要把盘全部吃下,不肯分一点出去。

最终把整桌牌全搅烂了。

这个故事没有赢家。

宗庆后的努力被拉下神坛,宗家子女彼此对簿公堂,娃哈哈的品牌信誉下降,连普通消费者都开始对这个老品牌不再信任。

但这个故事,有个非常清楚的教训:

在一个靠信任立家的企业里,最不能犯的错,就是撕毁信任。

宗馥莉就是那个把这条红线一脚踹碎的人。

她不是大女主,而是把一副好牌打成烂摊子的反面教材。