最前面我借个位置,给所有试图“反转”的人再次提个醒:“自圆其说”“常识”“不合理”,这些一概都不算证据。如果你的主张没有证据,那驳回这个主张也不需要证据。

就我根据美国一些地区判例的理解是这样的(其实很多和中国法院的判定是重叠的):

这种无接触性骚扰需要有几个要素共同判断。

被骚扰人的主观感受:这是必要条件,一个明显性暗示的活动,如果诉方主观都不介意,则不可能构成性骚扰

常识性(客观性)判断:一个理性人是否会将这个行为定义为性骚扰

被告方的意图:是否有针对性,是否预期隐私,是否有骚扰意图

最后一点也是我们法院判定的重要依据。

而图书馆虽然属于公共场所,但桌子底下依然可以判定为隐私空间,隐私的判定不一定和公共场所矛盾,而一般是判定为观察到需要的主动行为的积极性。这是欧美法系里的“预期隐私”原则。你有没有隐私是和你是否有正当理由预期隐私成正比的。

比如你在屋里开窗洗澡,外面是广场,那谁都可以拍,因为这是公共场所,你也知道谁都可以拍,自然说明你没有预期会有隐私,你不预期隐私自然没有隐私。但如果你在屋里洗澡,有窗户遮挡,这个窗户在后街方向,需要翻一个护栏,爬一个梯子,然后透过窗户的缝隙才能拍到你洗澡,那即使拍照的地方是公共场所,你也是有预期隐私的,因为拍你洗澡是需要一定努力的。

桌子下面这一点,其实我认为是可以主张是预期隐私的。在一个正常情况下,坐姿很难观察到的地方,小幅度的动作,它很符合预期隐私的条件,一个普通人常识性会认为有隐私的行为,就是隐私行为,那你的主动观察行为,就不能视为主张骚扰的理由。就好像女性主动到男厕所去,然后说对方露阴骚扰。确立自己行为的隐私性,实际上还可以同时确立对方偷拍行为的侵害性,而导致视频不能被采纳。同时偷拍本身也也会有民事甚至刑事责任。

而录音因为没有对方同意,且不完整,在美国绝大部分州也是不予采纳的。不是说证据本身是非法的,是不符合第二道门,也就是法庭举证的要求。

中国一般是看对方是否认可证据三性(三性为真实性,即证据是否是伪造的;合法性,即证据取得方式是否合法;关联性,即证据是否蕴含本人主张的结论,或者说证据和诉求是否具有逻辑联系),证据是牛是马先拉出来在庭上溜溜,但美国,这是交给法官判断的,案子正式庭审前有个证据公开阶段,先要把你的证据都给对方看,这时候就可以通过法官审阅,或者主动提出动议,在这些证据进入庭审前就截杀掉(这和陪审团的存在有一定关系,无关证据可能会让陪审团产生偏见,毕竟他们不是法官那样训练有素,中立理性的专业人士)。

所以录音和录像大概率都没了,那这案子到底剩下什么了呢?没有任何实体证据,没有不完整的录音视频,只有原告陈述,一些人证明的事后反应,和甚至可能被一并排除的自白书。所以案件就大概率来到这样一种情况:原告啥也证明不了,基本当时发生了啥事都不知道,有没有瘙痒,为啥产生冲突都不知道,要判对方有责,你好歹得告诉我到底是为啥事吧?

所以一个无法证明指向性,无法证明故意(且有非故意强烈证据),有隐秘性的行为,我不认为可以判定为社会常识或法律认为的性骚扰。

而且肖对学校的诉讼也会有个重要证据,就是杨自己上交的录音,里面可以听到,肖的辅导员在没有听过肖的任何解释的情况下,只听杨的说词,单方面即光速认定了肖是“变态”(就以辅导员的标准看,这辅导员也是严重失职,没干人事,别人来指控你负责的学生,怎么能就只听一家之言擅自定性?)。

欧美系法律基本上都有一条基本的法律权利,就是人辩解的权力,和当面和指控人对质的权力。你说自己害怕受到二次伤害?不好意思,没有法律是完美的,你不担心受到二次伤害的权利,不能凌驾于别人和指控者当面对质的权利。你要对别人进行指控,就必须当面指控。这在美国宪法里便有记载。

虽然宪法规定的是刑事诉讼,但法律背后的道理是相同的,就是:不能听信一面之词。如果有一个证人,只有一方律师对他进行质询了,另一方律师没有质询,那证人的任何话都是不能采纳的。

辅导员在这里的单方面定性,可以明确地判定学校在处理中是具有强烈bias的,她自己也是有liability的,在后续反诉和对学校的诉讼里,也会是一个很有利的学校歧视偏见行为的证据。

肖可以主张:1学校对男性的性别歧视,毫无保留地相信女性,但相反如果男性控告女性性骚扰时有相同待遇的情况无法证明;2 偏见性对待,“变态”不属于客观评价,而是侮辱性的定性语言 3程序不公(violation of due process),这是最重要的。例如无法认定性骚扰成立的时候就给与处分,法庭判决下达后不取消处分。没有在处分前公开进行听证会,在肖和杨同时在场的情况下听取双方意见(opportunity to be heard),侵犯了肖“声音被听到”的权利

程序公正权受到十四修正案保护,接受联邦资助的学校也需要遵守十四修正案。而违反正当程序需要赔偿连带的damage还有惩罚性赔偿

以上都是美国确实有过判例的。

如果在美国,肖诉学校歧视偏见,大概率学校是要赔一笔不小的协议补偿的,估计可能是大六位小七位数的样子。

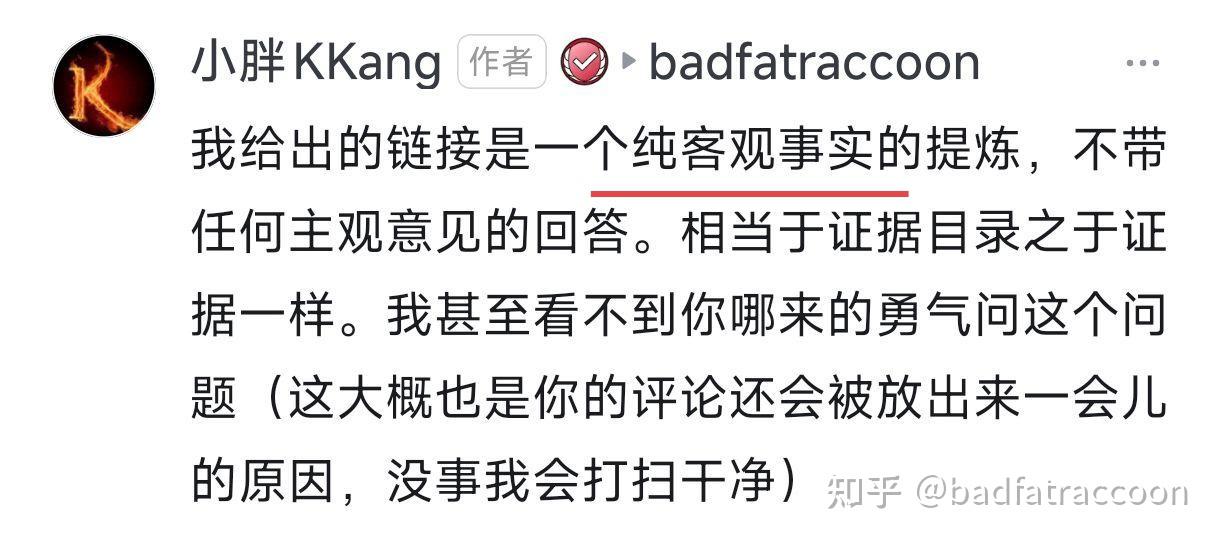

隔壁的“理中客”真的很有趣

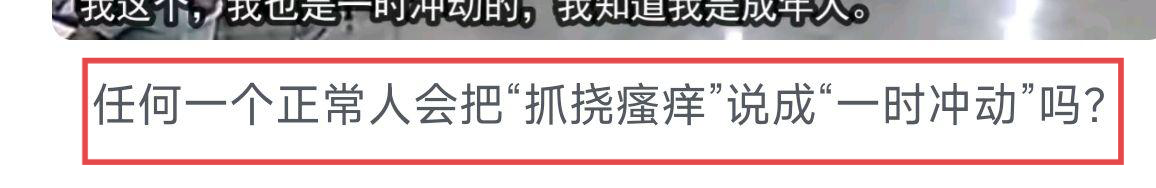

《纯客观事实》《任何一个正常人…》,各位知道了吧,“任何一个正常人…”。在哪个平行宇宙里,一个复合问句是“纯客观事实”,我实在不知道。在哪个平行宇宙里“任何一个正常人”是陈列事实用的句型,我也不知道。什么又叫客观事实的“提炼”?客观事实又怎么会有“结论”?

这种纯观点输出,在某些人的方法论里,它还真就是客观事实,也难怪那么多人会抛开事实不谈了,是因为他们根本分不清什么叫“事实”。