梳理了一下这次密云的事件,其实从头到尾最根本的问题就两个:一是这场暴雨为什么来得这么猛,二是为什么这么危险的天气下,一家有这么多失能老人的养老机构,居然不在转移名单里。

先说第一点,暴雨的原因。

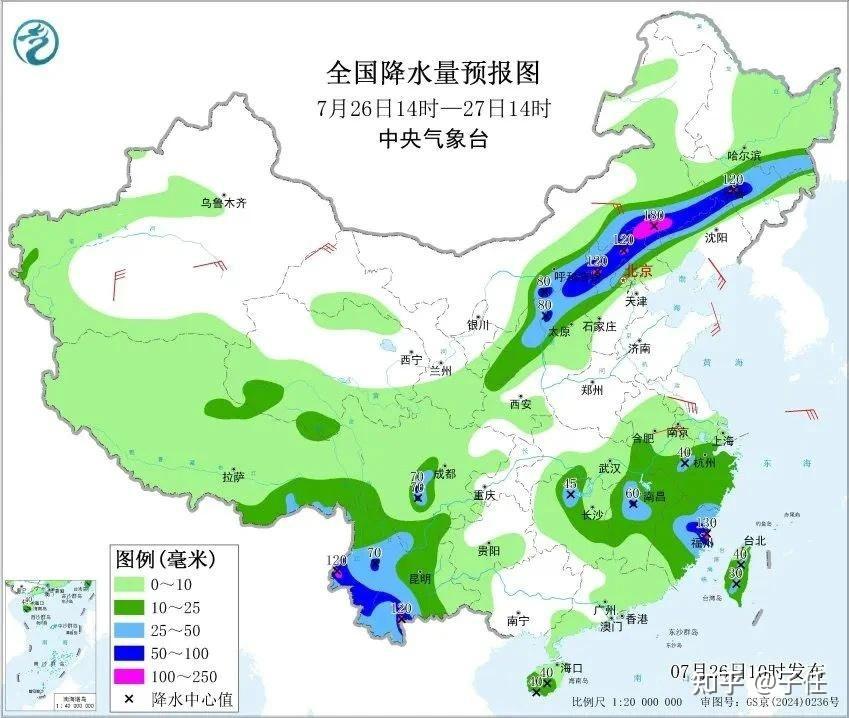

北京这次遭遇的是一次典型的“列车效应”暴雨。

这个词可能听着有点学术,但原理很简单:就是一波波的对流云团沿着同一个轨道连续不断地往一个地方走,就像一列火车车厢接着车厢,一波走了后一波又来,不停地砸雨。

这种天气本身就不常见,再加上密云这块地形特殊,就把这个极端情况放大了。

北京北部像密云、怀柔这些地方,是山地和山前地带,地势起伏很大,一下雨就容易形成汇流。

你可以理解成,下的雨不光落在地面,还从山上往下冲,几条沟几条小河一交汇,很快就汇成山洪。

而这次暴雨的时段集中、强度大。

26日到28日这段时间内,密云多次出现每三小时降雨量超过180毫米的极端情况,整个降雨过程持续了七天,全区平均雨量366毫米,部分站点超570毫米。

这是什么概念?

相当于一个月的雨,几天全砸下来了。

而且气象条件叠加得很巧。

一方面是南边暖湿气流不断北上,另一方面北边的冷空气在燕山山脉一带被“卡”住了,云团走不动就只能原地爆发。

你再看潮白河的情况,白河和潮河两条河在密云水库汇合,出了库口后就是潮白河,这条河往东南流,经顺义、通州,最后进天津入海。

27日下午,密云水库开始泄洪,说明上游的水已经多到撑不住。

等到28日早晨,清水河的流量飙到每秒2800立方米,是平时的1500倍。

这么大的水,几分钟内就能把街道变成水渠。

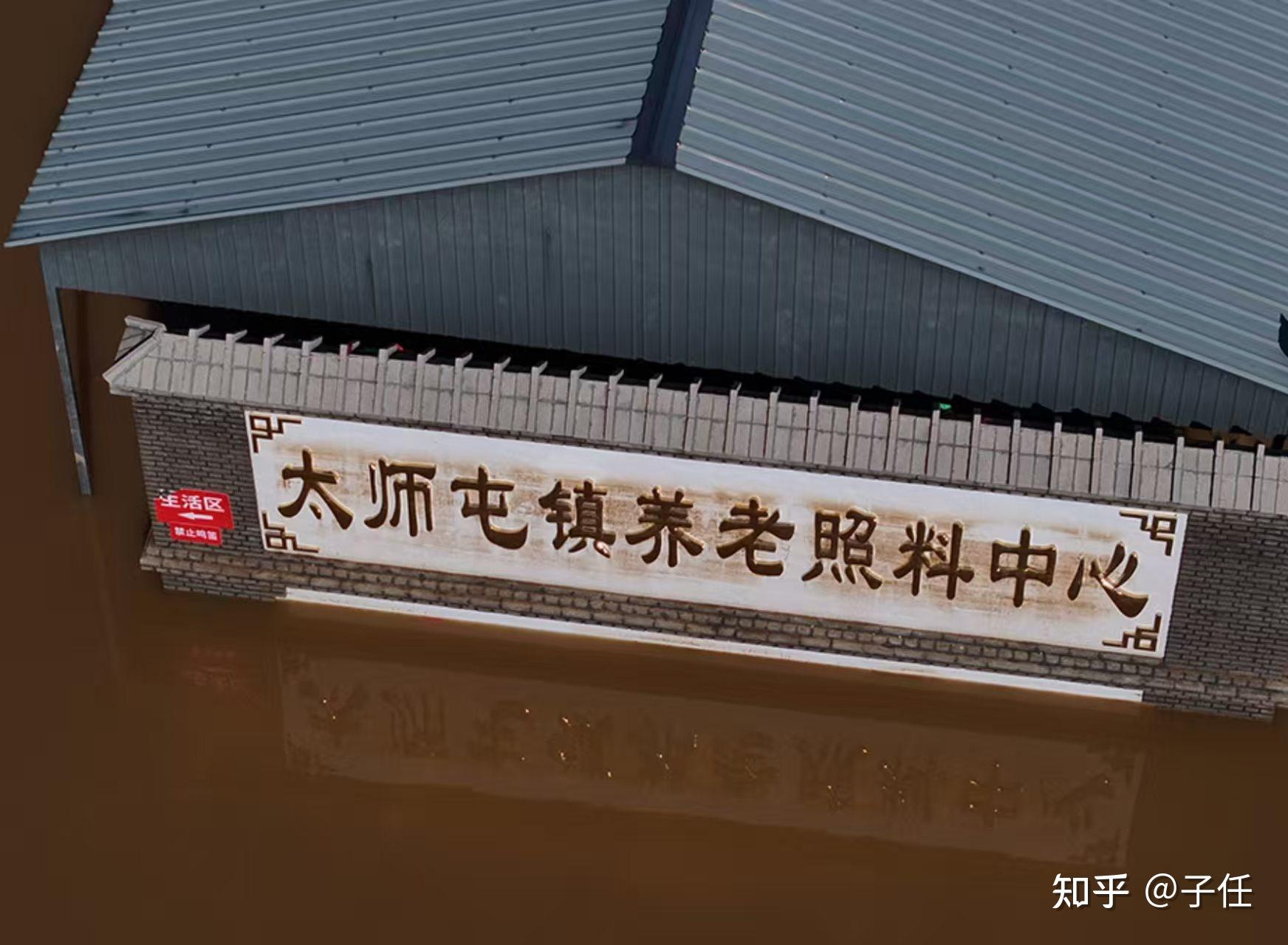

太师屯镇处于白河支流清水河和干峪沟流域的交汇点,直接遭遇了局地强降雨和上游山洪的汇合冲击,洪水冲下来的时候,很多地方水深达到了两米,河堤根本拦不住。

这场雨和水来的猛是客观事实,但第二点,也就是这次事件中人的责任问题,就不是天灾能解释的了。

太师屯镇的这家养老照料中心,当天机构里有77人,其中69人是老人,55人属于失能或半失能状态。

8个工作人员,无论怎么调配,也很难在洪水来之前把人一个个转移出去。

但问题是,为什么没人提前通知他们要撤离?

密云区官方在新闻发布会上回应说,这个养老中心所在的区域是镇中心,过去从来没被列为高风险区域,所以这次也没纳入转移范围。

这种解释表面听起来有点道理,但仔细想一想,非常不妥。

什么叫“过去安全”?

过去安全,不代表这次也安全。

特别是在极端天气越来越频繁的今天,不能继续用老经验套新问题。

养老照料中心里住的是什么人?

不是普通居民,是一群几乎没有自救能力的高龄老人。

有些人可能连起床都难,更不用说爬楼梯、逃水灾。

这种地方,不应该按照“地理位置”来判断风险,而应该按照“人群结构”来优先安排。

那么,这里面谁该负责?

我们可以按层级捋一遍。

第一级,是养老机构自己。

按照规定,每一家养老机构都必须有自己的应急预案,包括防洪、防火、突发事件的应对方案。

照理说,机构应当知道这几天有暴雨预警,并且主动联系属地政府问是否需要转移。

有没有联系?

有没有启动预案?

有没有安排人员值守、物资储备?

这需要查。

第二级,是镇政府和村委会。

太师屯镇是本次灾情最重的区域之一,镇里有没有提前排查风险点?

有没有针对养老机构发出预警?

有没有安排专人负责这些特殊单位?

这是职责范围内的事情,不能回避。

第三级,是区防汛指挥部。

27日下午密云水库开始泄洪,下游要马上进高警戒状态,这时候指挥部有没有把包括养老机构在内的特殊人群集中单位拉进重点清单?

有没有分片落实责任人?

有没有确保每一家机构都接到通知?

这些都可以查。

说白了,如果说洪水是自然来的,那“被遗漏”就是人为的。

更重要的是,既然密云全区都在安排转移,转移了1.6万人,覆盖20个镇街205个村,为什么单单这家养老中心没在名单里?

不是转不过来,是压根就没考虑到。

我们再从另一个角度看,这类照料中心,很多是公办民营或者民营机构,跟政府之间到底有没有建立有效的信息沟通机制?

是不是日常备案的时候只是登记了“地址”,没有登记“人员组成”与“特殊风险”?

是不是防汛演练从来没通知他们参与过?

这些看似细节,其实决定生死。

如果在27日傍晚,机构就接到通知,说第二天凌晨清水河可能要涨水,要安排转移,那就算不可能一个个背出去,也可以先安排亲属协助、找来社会力量,至少不会像现在这样,大水进门才临时呼救。

还有一点,很多地方在遇到灾情的时候,确实有些“责任模糊”的问题。

比如防汛归应急局,但养老机构归民政局,实际操作中,这两个系统对接是否顺畅,是否知道彼此有哪些人在哪些位置,是很多地方都存在的管理盲区。

事后追责是一方面,但更重要的是把这类盲区堵上。

以后做预案,不仅要看哪里容易发水,更要看哪些人最脆弱。

防洪不能只防河堤,也要防信息断层、防转移遗漏。

从公众角度讲,也不能简单看成是“天灾太猛、来不及反应”。

这次密云的雨情不是突然来的,北京市气象台在26日已经连发多条预警,中央气象台也发了山洪和地质灾害预警。

气象数据是公开的,但怎么从数据变成“行动”,中间的机制必须理顺。

一个现实是,现在很多地方做预案还是“画圈”,哪个片区被标红就优先转移,没被标红的就当安全区。

但这显然不够了。

一个养老机构哪怕地势不低,它的风险等级也远高于一个正常住宅区;一个残疾人康复中心,就算在镇中心,也得优先考虑撤离。

而这些内容,很多时候在转移预案中并没有单独列出来。

这次事故中,31位老人遇难,让人非常痛心。

希望接下来,密云区能在调查中把所有环节交代清楚,不仅是给家属一个交代,也是给整个城市系统一次反思的机会。

极端天气越来越多,城市防灾水平也得跟得上。

特别是保护弱势群体,不能靠运气,得靠制度。

最后补一句,这次事件里,消防人员、基层干部、志愿者确实做了很多努力,有的还冒着洪水冲进去救人,这些也值得肯定。

但再努力的个体也补不上制度的缺口。

所以我们得从源头上修好这张“保护网”。

让每一个需要帮助的人,真的在暴雨来临前就被看见。