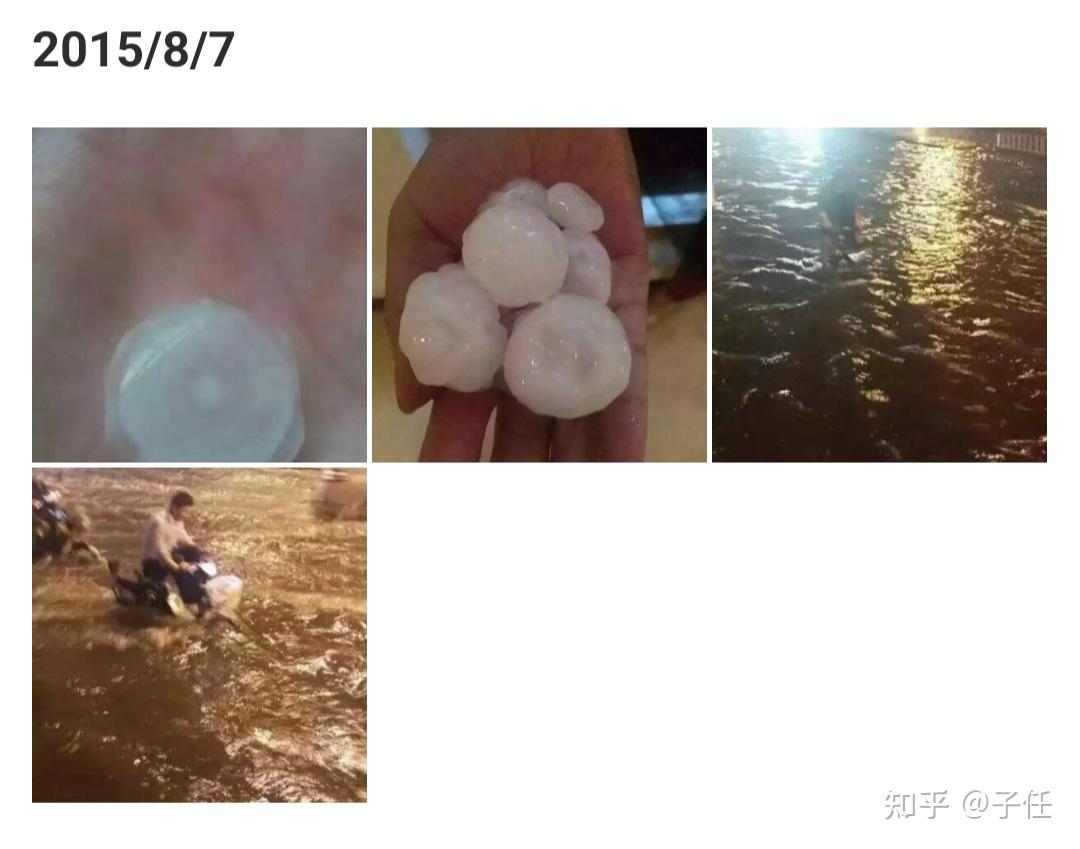

翻了翻相册,2015年那会我还在北京,那年也是下暴雨,我印象特别深,天是一下就黑了,雨点子劈头盖脸砸下来,还夹着冰雹,整个城市像突然失去了秩序。

那场雨之后,有人在广渠门淹死了,就在二环边上,相当于市中心。

那时候我才真正意识到,北京这座城市,别看是首都,真碰上极端天气,也没什么招架能力。

这次又是大雨,但跟2015年不一样。

2015年那场是市区受灾重,主要是城市内涝,这回我看了下灾情地图,最严重的地方基本集中在密云、怀柔,再往北一点就是河北承德的滦平,那里也遭了殃。

这几个地方挨着燕山脚下,是北京典型的山前地带,而这次给北京带来最大影响的河流,还是潮白河。

潮白河这个名字,北京人其实不太熟,更多时候你听说的是密云水库、白河、潮河,其实这几条河是连着的。

白河从河北沽源下来,潮河从丰宁下来,两条河在密云水库汇合,出库以后就叫潮白河,往东南一路流进天津,最后入渤海。

所以一旦上游出问题,潮白河就吃紧,而潮白河一涨,北京东北方向的几个区就先遭殃。

我们再说地形。

北京这个地理结构其实挺复杂的。

南部是平原,北部是山地,像密云、怀柔、延庆这些地方,海拔一下子就上来了。

很多村子都在沟里,周围是高坡,一旦山上下雨,水就像倒水一样往低处冲,汇成小溪、小河,最后全灌到大的河道里。

如果降雨集中,哪怕三五个小时,也能让一条本来安安静静的小河变成滚滚洪流。

密云这次受灾重,有个很重要的原因是它地处潮河和白河交汇处,而且就在密云水库的上游口子上。

水库往年都是调蓄用的,可这次连水库都撑不住了。

7月27日下午3点,密云水库破例开闸泄洪,这是自1959年建库以来入库水量最大的一次。

你就想,几十年都没遇到过的情况,这次就来了。

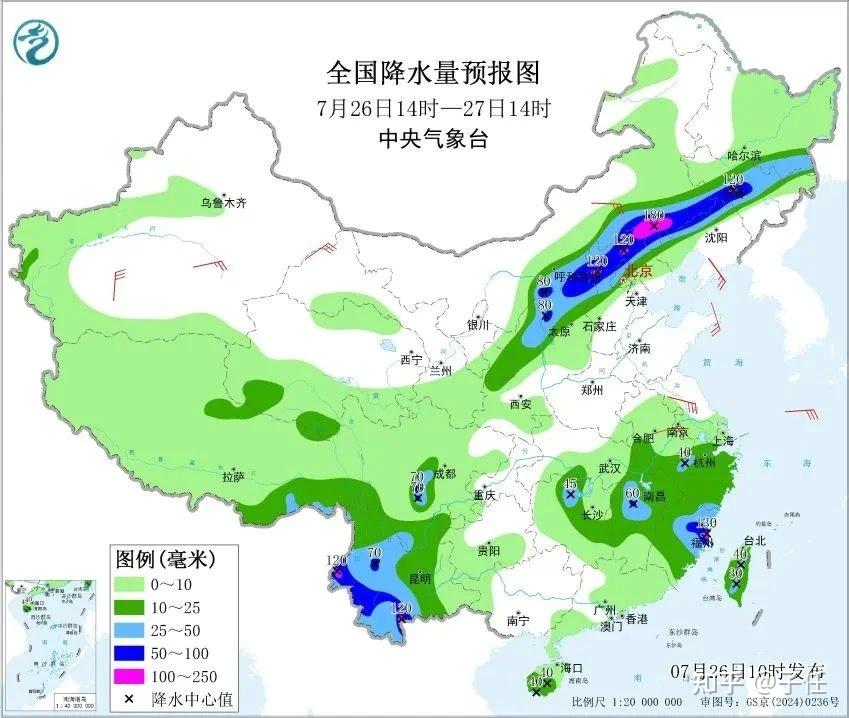

那这次雨到底有多大?

根据北京气象台的数据,这轮降雨从7月23日开始,密云黄土梁站点最高达到315.3毫米,而整个北京平均降水量是165.9毫米。

正常年景七八月加起来也就200多毫米,这一下相当于半个月的雨在一夜之间下完了。

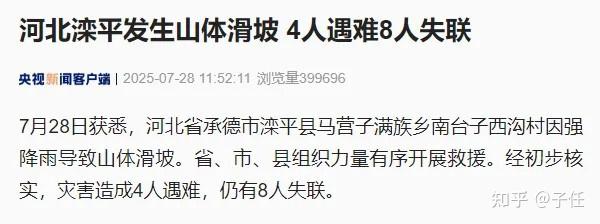

而在河北那边,滦平局地也超过了300毫米,直接拉响山洪预警。

为什么这么大?

气象专家的解释挺明确,这回是典型的“列车效应”叠加山地地形。

所谓“列车效应”就是对流云团一波一波地从同一条线上走过,就像火车车厢一个接一个从你头上开过去。

你这地方刚挨一场雷雨,刚歇口气,下一波又来了。

而在北京北部这种有山地阻挡的地形下,这种现象会被放大。

你得知道,北京北边是燕山山脉,等于是一堵墙。

这回南边来了暖湿气流,北边又有山体阻隔,气流一旦上升就形成对流云,云在山前积着出不去,雨就集中砸在这些地方。

专家说,这次气流下沉之后想往北走被山挡了,想往南走又撞上副热带高压的暖湿气团,于是云团就像堵在半路的车,不得不一个接一个地原地爆发。

而且,北京的雨季就是“七下八上”这段时间。

你看历史记录,7、8两个月的降水量,占了汛期雨量的七成以上。

这时候气温高,空气湿,任何小系统都可能变成大暴雨。

这次再加上气候变暖的背景,极端天气出现得更频繁,暴雨来的速度更快,范围更广。

跟以前的几次大雨比,这次虽然没有2012年“7·21”那么大面积致命,但特点很明显:它是山前暴雨,突发性强,强度集中。

2012年是市区被淹,死了79人,其中很多是被困车里,这次的30人死亡,几乎全是在密云山区,主要是山洪冲毁了民房、道路,很多人是在夜里被困。

还有一点值得说,北京虽然是个大城市,但山区占了三分之二,像密云、怀柔这些地方,很多村子就在山沟里,这种地理结构注定了在极端天气下不占优势。

而且近年来农村搞建设,铺硬路、盖新房、建民宿,原有的自然排水系统反而被破坏了,雨水一下来,地表径流增加,汇流速度加快,这也加重了洪水风险。

还有潮白河本身也是个问题。

根据水利部分析,潮白河流域的水量这几年在极端气候影响下呈现出“指数级增长”,也就是说,它不像以前那样温和稳定了,一旦发水,量大得惊人。

加上河道下游就是城市副中心,人口密度大,经济活动频繁,行洪空间越来越小,只能靠密云水库拼死拦水。

一旦水库超负荷,下游就没缓冲了。

所以说,这次北京的暴雨,不只是一次自然灾害,更像是一次“城市体检”,检查出了水利系统的短板、山前区的风险点和预警反应机制的时间差。

未来可能这种事还会来,不是“有没有”的问题,而是“什么时候”的问题。

我们过去总以为,山洪这种事只发生在西南、山区,跟北京无关,但现实是,现在这种极端天气,哪里都躲不了。

说到底,北京虽然是大城市,但自然规律不看你GDP,不看你是首都,雨说来就来,水说冲就冲,地形决定了你该受这份罪,你一点办法都没有。

这回潮白河发了大水,密云水库罕见开闸,很多路段被冲断,山区通讯、电力全断。

这不是哪个环节没做到位,而是整体系统被压到了极限。

真说补救,也不是靠临时安排,而是要从规划层面考虑河道宽度、蓄洪能力、转移预案等等。