2024年秋天,曾去过一次嘉兴,顺便游了一个“古镇”,很伤心。

说起这个古镇,占地3300亩,核心景区1200亩。据说起源宋南渡时期,到明清时期,人烟稠密,商业繁荣,号称丝绸之乡,江南五大名镇,之一。

果然,远看郁郁葱葱,星罗棋布;近看粉墙黛瓦,鳞次栉比,小桥流水,庭院深深;仔细一看,没有游人。

一个字,惨。

两个字,很惨。

三个字,惨透了。

没有人说得太绝对,我们一行也是人,前后乱逛了3、4个小时,见了零零落落7、8个游客,和20几人的一个外地团,吃了一餐古镇传菜,也有三两桌人。

但是,对于那么大的一个全封闭专业古镇,这些人,约等于零。

那天要不是风轻云淡,阳光灿烂,我愿称之为去了鬼城。

当时曾对同行的朋友说:

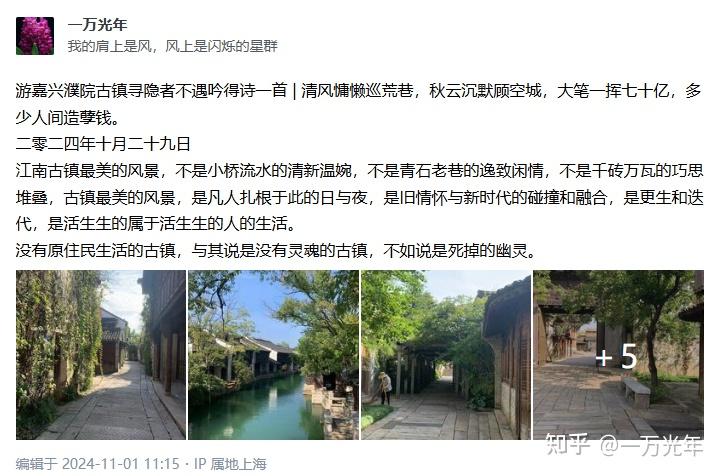

江南古镇最美的风景,不是小桥流水的清新温婉,不是青石老巷的逸致闲情,不是千砖万瓦的巧思堆叠,古镇最美的风景,是凡人扎根于此的日与夜,是旧情怀与新时代的碰撞和融合,是更生和迭代,是活生生的属于活生生的人的生活。

没有原住民生活的古镇,与其说是没有灵魂的古镇,不如说是死掉的幽灵。

这番话,其实不够深刻。

只说到了第一层。

我知道多半老街古镇的做法,其实是一种变体的房地产操作。

首先征收征迁,最好把原住民清理出来,重新规划+模版配套,改建重建,上大工程,上大政绩,招商开业,收税收门票。

一条产业链,链上每个人都有光明的钱途。

前后过程,既是对经济环境的双重毁坏,也是对人文环境的双重毁坏。

有趣的是,从善意光明的方向观察,老街古镇操盘者,似乎笃定了基础建设一定能带来经济繁荣,社会进步。

你不能说这是一种浅薄和傲慢。

这大概是一种原生态的唯物教。

只信物华天宝,不信人杰地灵。

物华天宝:物产丰富,多有宝物珍奇美好。

人杰地灵:人才辈出,方能成为名胜地区。

充了唯物,忘了人本。

更有趣的是,这些现象分明透着一股中国式的诙谐和滑稽。

一个东西一旦开始有成功的案例,就会很快形成模版,也就形成了顽强的路径依赖,千军万马,一哄而上,猪突猛进,野蛮生长,互卷内卷以及残酷卷,一直卷成一堆烂白菜,刹不住车,一头撞到南墙。

老街古镇展示的是传统的建筑风貌和古旧的生活方式,斥巨资打造成精致的标本,本已是资源配置错位。而排除原住民,从此斩断人文景观进化的原生力量,再无生命体征,必死无疑。

长三角的水土,向来寸土寸金,一边是耕地缺乏,一边是动辄成百亩数千亩的废城,两相对比,很难不让人产生疑问。

[20250808更]

当时口占过一首打油诗,没有带笔墨,可惜大好的几块空白粉墙不曾涂鸦。

游嘉兴XX古镇寻隐者不遇吟得诗一首

清风慵懒巡荒巷,秋云沉默顾空城。

大笔一挥七十亿,多少人间造孽钱。

二零二四年十月二十九日

长三角这边的老街古镇,我这两年去了不下30处,多数是改造后商业化运营,现状非常萧条,以我观察,三成十室九空,三成大约能开张三分之一门面,两成大约能维持一半的规模,真正热闹红火的不足两成,或许不足一成。前年去黎里的时候,只开了几个老屋人文景点,和一家河边茶馆,触目惊心,去年去的时候,开了几家农家菜、面馆,门可罗雀。

这些年古镇的商业化改造,几乎是模板化操作,以新建做旧为主,修缮为辅,同质化严重,作为旅游景点,没有深度吸引力。且耗资巨大,维护费用未知,按目前状态,无疑是长期财政负担。

评论区发现不少钟意无人古镇的朋友,这大概也不错,设身处地的为好老街古镇这一口的朋友想,仅论参观体验,的确别有一番风味。

我的建议有三条:

1、趁早找机会体验一番。目前有大量萧条至极的老街古镇,冒昧揣测一下,无非只有三种未来。

一是苟延残喘,熬到你去的那一天,天下怕的就是带病煎熬,搞不好各种并发症,各种坑都有。

二是偶遇奇人奇迹,居然红红火火恍恍惚惚起来,各位错失看空城计良机,岂不可惜?当然这是小概率,十不有一。

三是破败荒芜,不堪长年失血,关门大吉,吃个闭门羹,岂不更加可惜?

2、餐馆点餐只点可监控的现杀活物,一边点一边念阿弥陀佛。餐馆最怕客流不足,囤下无数陈旧食材,昨天前天大前天,这周上周上个月,这也无可奈何。而且据我观察,古镇餐馆的卫生观念,也比较古旧一点,您多担待。

3、别一个人去,瘆得慌。