唔……这个问题其实很有意思,与其说是共识在破裂,不如说是新的共识在共识破裂的废墟之上正在形成。

首先我们看看这个问题:

环球时报和胡锡进都发文声援李欣莳,认为这种行为太过严重。

但是说到这里,有一个事件是一定绕不过去的。什么事件呢?

我们先从这个例子开始:

简单一点说,就是2023年的北京政法职业学院的霸凌事件中,霸凌者已经顺利毕业,而且还进入了学校的招生视频,而事件中劝架的男生收到了退学的通知。

你无论说得多么天花乱坠,都无法解释这个事件——

既然对李欣莳的惩罚过重,那么为什么这个男生仅仅是因为劝架,阻碍女性霸凌,就要落得退学的下场?

既然这个结果没有问题,那对李欣莳的惩罚只会更合理,一点问题都没有。

然后我们再来说说“游街”这两个字,说到这两个字,有一件事是一定绕不过去的,那就是肥猫的姐姐:

说到游街,估计没有一个女性比得上肥猫姐姐的待遇,那么如果要支持李欣莳,请先给应该支持的人洗清冤屈。

实际上,我们在这件事里,观察了一个有趣的过程——大量的自媒体,包括胡锡进在内的媒体人攻击学校,但学校的处分最后依然生效,力排众议,挡住了争论。这种现象说明了什么呢?

说明一种新的“平等”的共识正在形成。

那么说到这一点,我们可以看看Journal of Economic Interaction and Coordination在2009年7月的这篇文章,文章内容是社区形成和共识工程之间的关系。

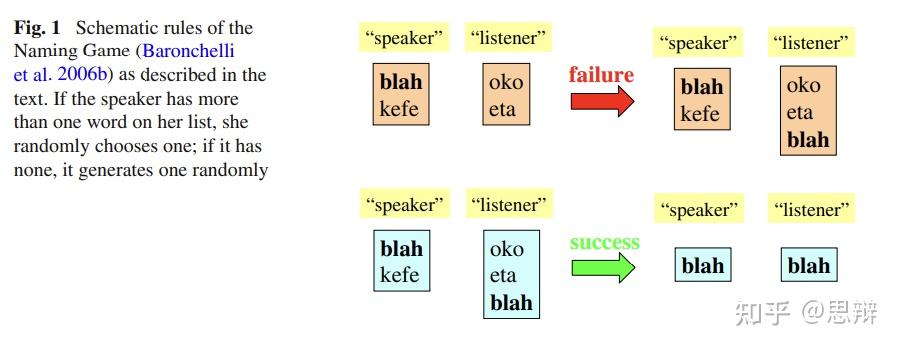

什么是命名游戏呢?

唔姆,如图所示,以上是命名游戏的规则示意图。如果说话者列表中有多个单词,她会随机选择一个;如果没有,则随机生成一个。在所有上述网络中,词汇量都是从空的开始,早期词汇量激增之后,所有同义词都会缓慢消失,只剩下一个:即代理就相关对象的命名达成了全局共识。

研究发现,上述网络上的自然语言处理 (NG) 动态机制将导致所有智能体达成全局共识,即经过一段时间后,智能体的词汇最终会收敛到一个唯一的词,所有智能体都使用同一个词。

那么怎么实证社交网络上的命名游戏呢?社交图谱最重要的特征之一是其模块化:这些网络通常由多个社区组成;社区内的节点连接更紧密,而连接社区的链接则较为稀疏。

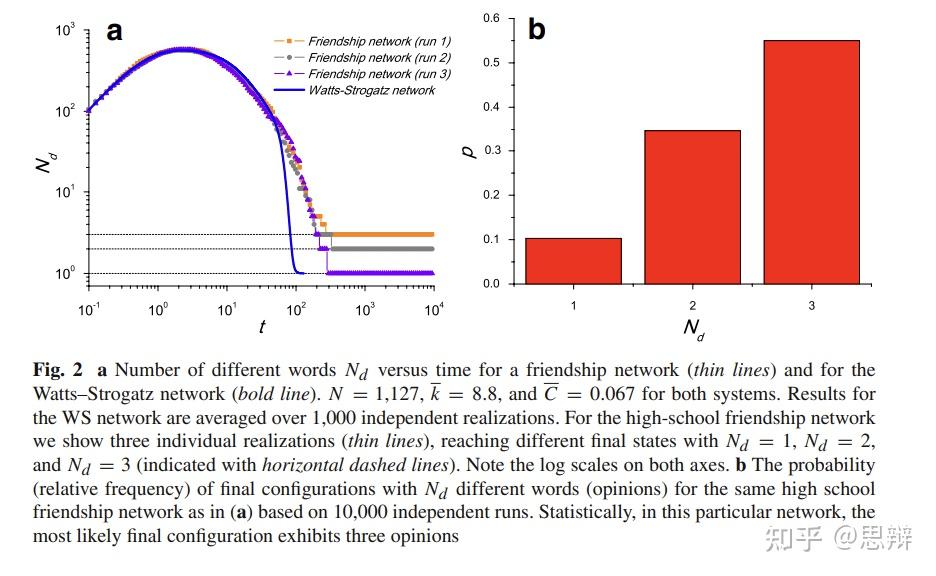

实施NG的社交网络集合(高中友谊网络)由全国青少年健康纵向研究提供。本文调查的高中友谊网络是根据 AddHealth 项目中的纸笔问卷结果构建的。其中,节点代表学生,边代表他们之间的相互关系或友谊。如果两个学生中有一人将另一人提名为朋友,并且两人在过去 7 天内都参与了某些活动,则这两个学生被视为朋友。这些网络呈现出指数度分布,平均度数约为 10。为了进行基准比较,我们还构建了一个 Watts-Strogatz(WS)网络(Watts and Strogatz 1998),其节点数 N、平均度k和聚类系数C与友谊网络相同。WS 网络具有同质聚类,因此没有社群结构。

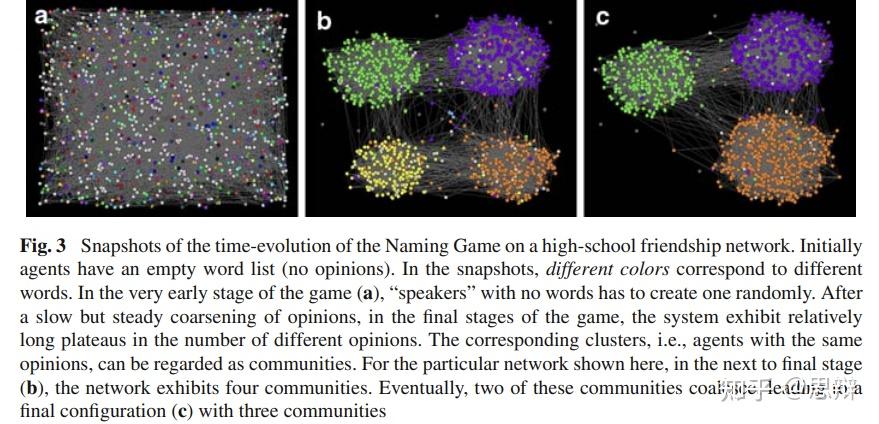

唔姆,如图所示,以上是友谊网络(细线)和 Watts-Strogatz 网络(粗线)中不同词汇数量 N 与时间的关系。从所有智能体的空单词表开始,友谊网络和 WS 网络都表现出几乎相同的早期发展。在 NG 的后期,没有社区结构的网络代理总是表现出向共享“词典”的自发演化,即达成全局共识。相比之下,在经验高中网络中,很少达成共识。对于这个特定的高中友谊网络,以固定的模拟时间t = 10步执行10000次独立运行,其中 10%、35% 和 55% 的运行在最终配置中分别得到一个、两个和三个不同的单词。因此,在这个网络中,NG 最可能(或典型)的结果是出现三个不同的意见集群。图3展示了该网络上 NG 典型演化的快照。与物理系统中的域形成类似,我们可以将这些长期存在的、多种意见共存的配置视为“亚稳态”配置。

唔姆,如图所示,以上是高中友谊网络中命名游戏随时间演变的快照。一项关于高中生友谊种族隔离的研究也分析了相同的高中网络的社群结构。例如,图b中所示的特定网络上的NG随时间演化,在接近最后阶段时呈现出四个社群。这四个观点聚集分别对应特定网络中涉及的两所学校之间的隔离。最后的状态里,只剩下三个社区;按照种族划分的观点在中学学生群体中趋于一致,这仅仅表明在这个特定的网络集合中,友谊中的种族隔离在这个群体中较弱。

影响社会动态结果的方法有很多,例如,促使系统达成人们希望达成的特定全局意见(简称“偏好意见”)。所有这些方法本质上都依赖于“打破原本等价的共存意见的对称性”。一种可能性是将许多或所有智能体暴露并耦合到一个“外部”全局信号(类似于大众媒体效应)。或者,可以通过选择少数位置合适的“忠诚”智能体来打破对称性,这些智能体会坚持偏好意见,不会有任何偏差。

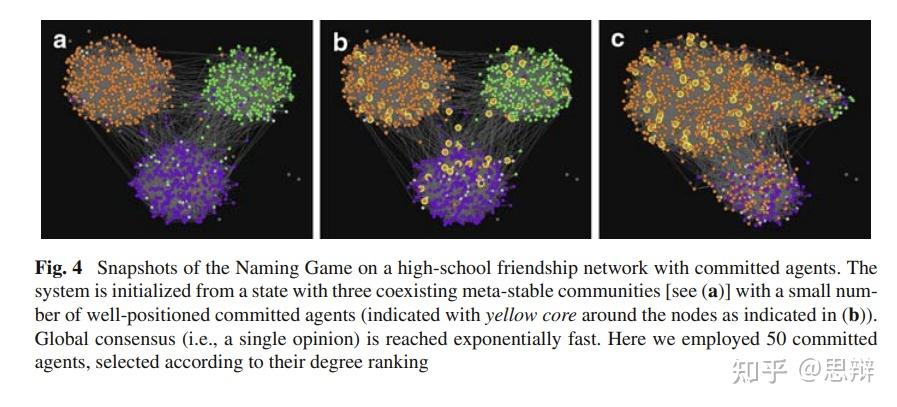

唔姆,如图所示,以上是具有忠诚代理的高中友谊网络命名游戏快照。系统初始化时的状态为三个共存的亚稳态社区,其中只有少量处于有利位置的忠诚代理(在 (b) 中用黄色核心表示,这些代理围绕着节点)。全局共识的达成速度呈指数级增长。

实验运行了10000个包含承诺代理的NG实现。

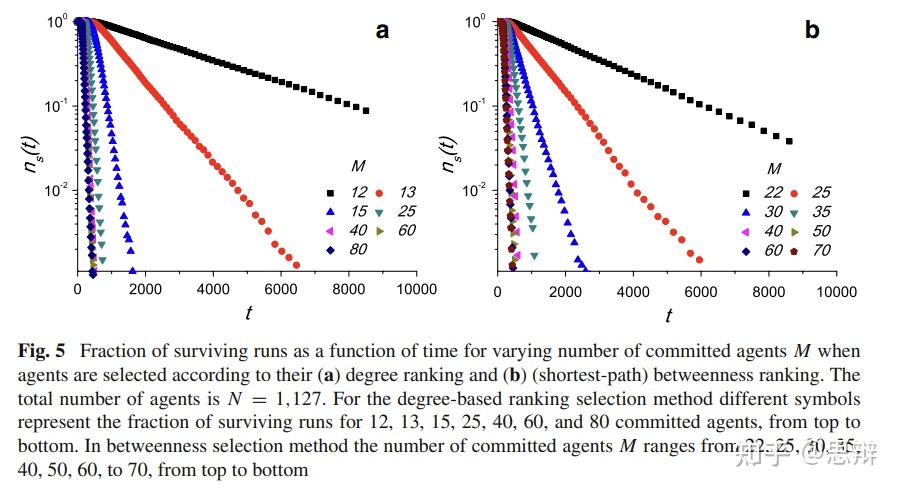

唔姆,如图所示,以上是根据度排序和(最短路径)介数排序选择代理时,不同承诺代理数量 M 下存活运行分数随时间的变化。所有方法的一个共同点是,只需极小比例(f = M/N)的已提交节点就足以达成全局共识。也就是说,f存在一个非常低的阈值,使得当 f > fc 时,已提交节点的动态变化能够达成全局共识。此外,在这种情况下,在长期内,存活运行的比例(即持有多个意见的运行的比例)n(t) 呈指数衰减:

n_s(t) \propto \mathrm{e}^{-t / \tau}

指数衰减τ的时间尺度取决于选择方法和已提交节点的比例。逆时间尺度 1/τ,即接近全局共识的速率,最初是已提交节点数量的增函数,但很快就会饱和并基本保持不变。这可以从图5中看出,指数衰减的斜率逐渐变陡,直到达到某个M,然后保持不变。

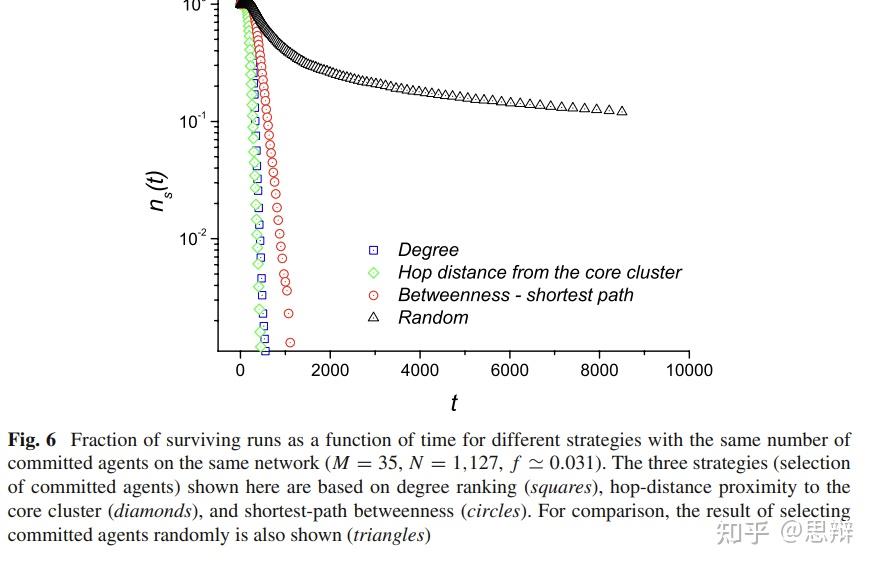

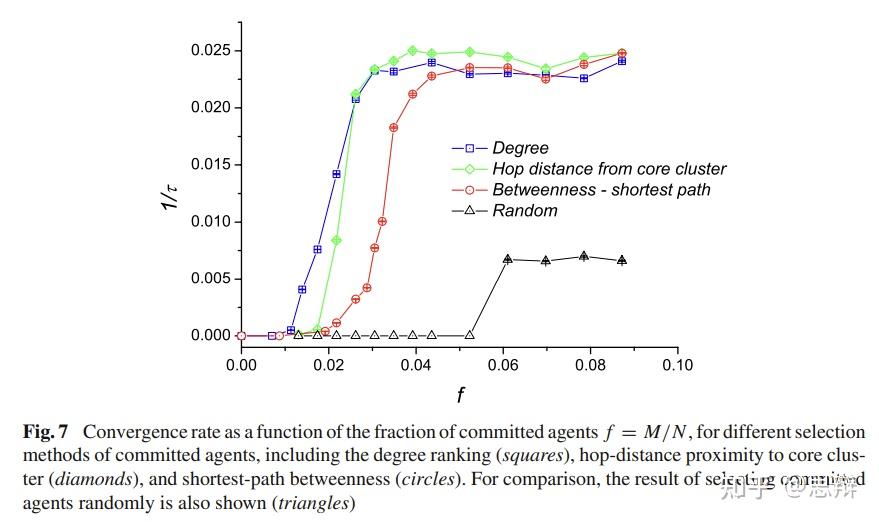

唔姆,如图所示,以上是同一网络上,具有相同数量承诺代理的不同策略下,存活运行分数随时间的变化,以及收敛速度与承诺代理比例 f = M/N 的关系。在此考虑的所有选择方法都具有这三个特点:(i) 达成全局共识所需的阈值 f 较小,(ii) 如果 f > fc1,n(t) 呈指数衰减,以及 (iii) 当 f > fc2 时,达成共识的速度达到饱和。此外,两个特征值以及它们之间的差距都非常小,这些结果基本上总结在图7中。为了进行比较,还显示了随机选择的提交节点的收敛速度。在这个特定的社交网络中,选择少量具有最高度的节点效果最佳,然后进行跳数距离接近度(到核心集群)排名。

除此之外,影响原本中立和亚稳态观点竞争结果的另一种自然方式是将所有或部分智能体耦合到一个全局外部“信号”上。

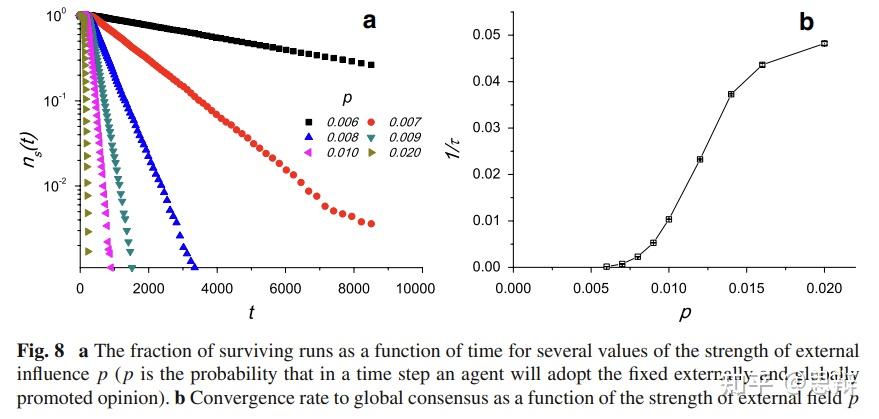

唔姆,如图所示,以上是存活运行分数随时间变化的变化。在大众媒体存在的情况下,随机选择一个智能体时,其采纳外部推广观点的概率为p。否则,将启动通常的游戏规则。即使 p 值极小,存活运行的比例(未达成全局共识的运行比例)也会呈指数衰减,最终导致全局有序。[1]

那么我们能总结出什么规律呢?社交网络的共识会自然走向破裂,而为了弥合共识,有两种办法,一种是通过少量的全局代理形成伪共识,一种是通过真正的大众媒体效应重新整理共识。

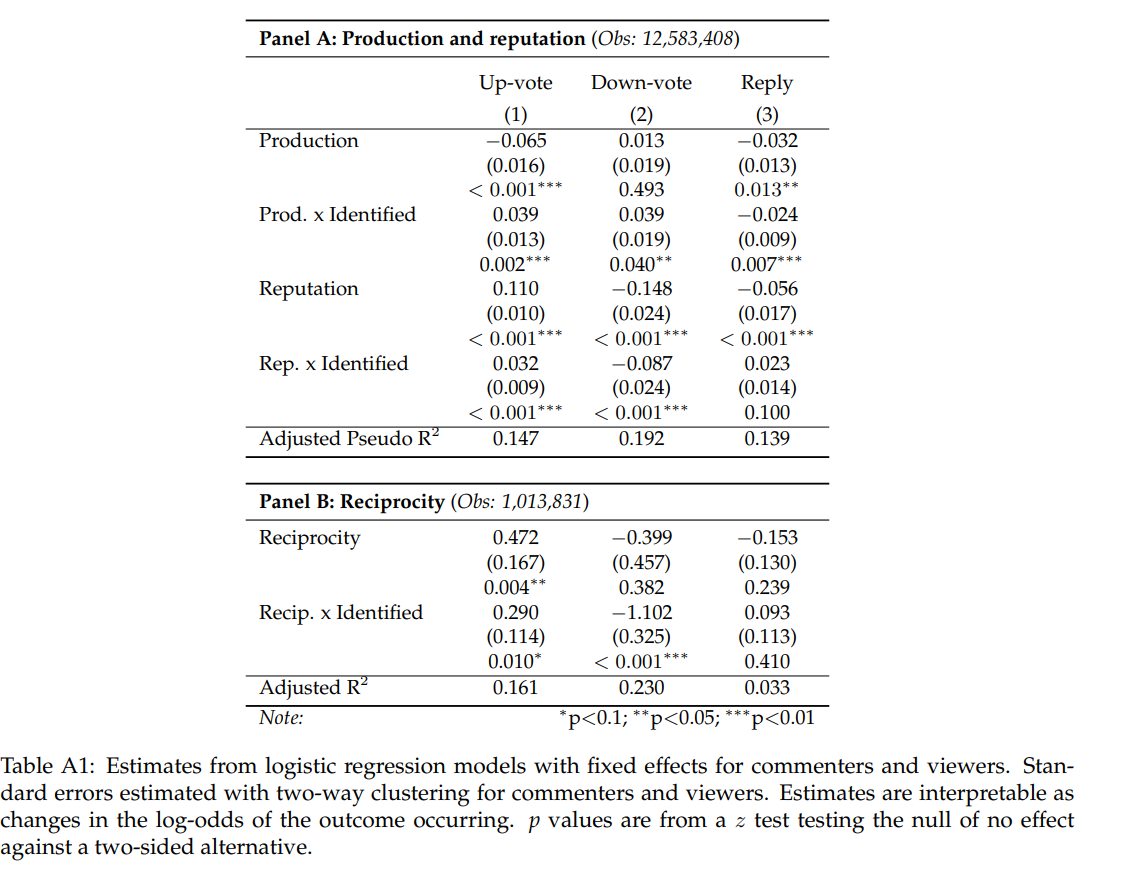

除此之外,为什么胡锡进和环球时报在今天纷纷下场?一项研究证明了”身份线索会促使人们更快地对内容进行投票,并根据内容制作者的声誉、制作历史和内容观众的相互投票进行投票。这些结果表明身份线索在社会内容评估中调节头部账号变得更大的动力和不平等。“[2]

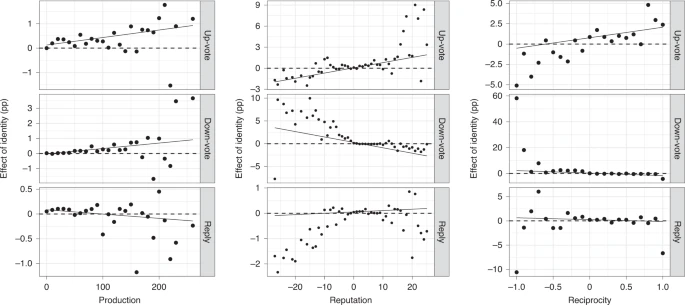

唔呣,如图所示,在平均曝光情况,也就是创作者公开创作的情况下,身份的存在显着增加了赞成票和对评论的回复。与匿名条件下的曝光相比,身份公开时每次曝光的赞成票和已识别曝光的回复相对增加了约 5%和7%。

对于创作者的身份,还可以从三个方面去度量:

- 产量:评论者在观众看到ta的评论之前的L天内所写创作的数量。

- 声誉:评论者在观众看到ta的评论之前的L天内收到的评论的平均分数(赞成票减去反对票) 。

- 互惠性:在观众看到ta的评论之前的L天内,评论者对观众评论的平均评分(赞成票减去反对票) 。

唔呣,如图所示,我们可以得出结论:创作者生产内容越多,所得到的赞成票和反对票都越多,而且赞成票的上升速率大于反对票。

创作者声誉越高,所得到的赞成票越多,反对票越少。

创作者互惠能力越强,所得到的赞成票越多。

那么将胡锡进和环球时报认为是代理集群,再加上微博的刷数据,自然能在短时间内形成伪共识。但是,为什么还是学校顶住了压力,坚决执行了对李欣莳的退学决定呢?这也就是开头我说的——或许一个新的共识,正在共识的废墟上真正意义上形成,无论多少伪共识,都无法根本上阻碍新的大众共识形成。

参考

- ^Lu, Q., Korniss, G. & Szymanski, B.K. The Naming Game in social networks: community formation and consensus engineering. J Econ Interact Coord 4, 221–235 (2009). https://doi.org/10.1007/s11403-009-0057-7

- ^Sean J. Taylor, Lev Muchnik, Madhav Kumar & Sinan Aral;Identity effects in social media;10 November 2022;Nature Human Behaviour