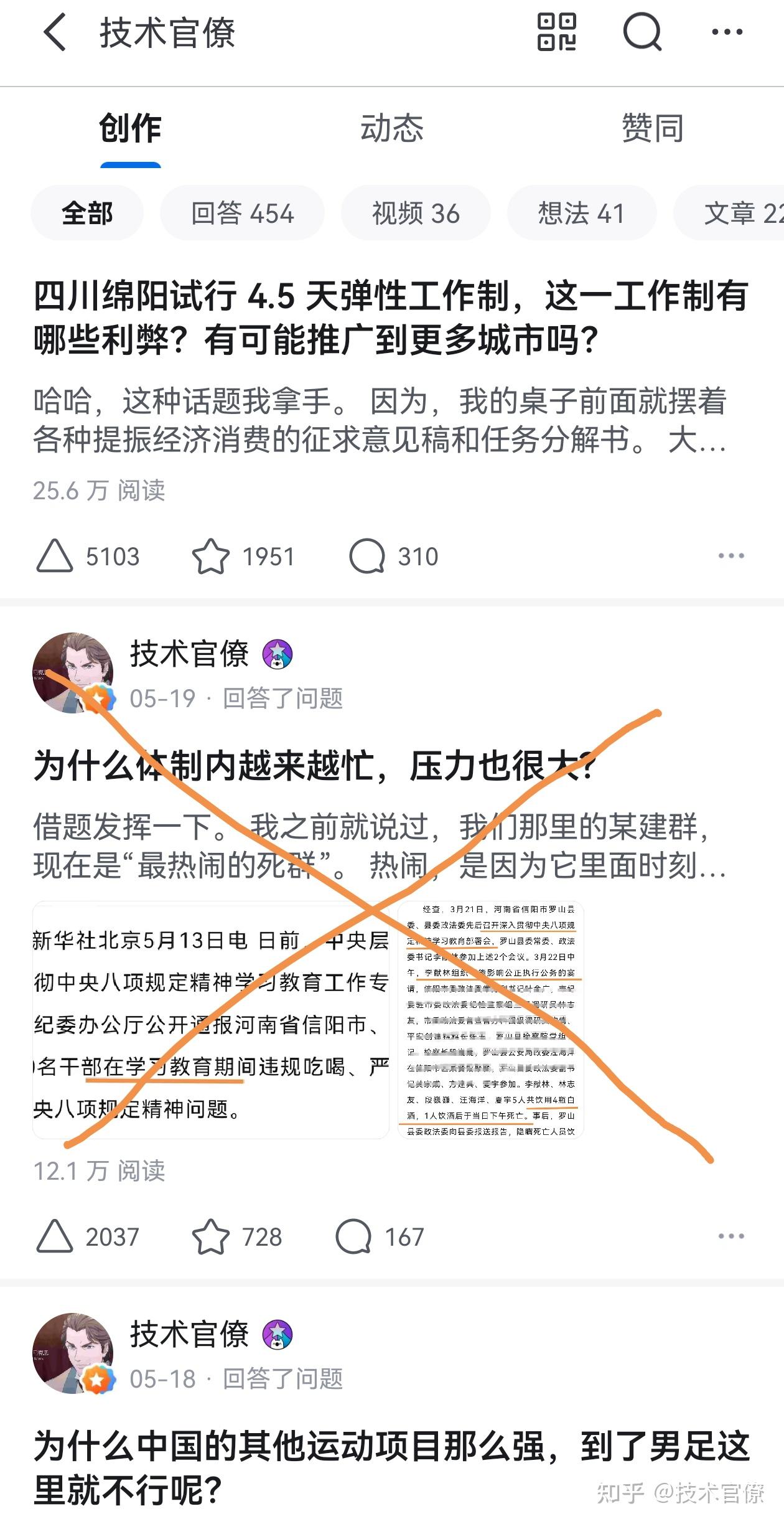

我提这事儿吧,给我删的干干净净:

某乎也是屏蔽的,外人看不到这篇文章(其实就是被ban了):

但我不提这事儿吧,你看,老冒出来,反复撩拨我。

所以,是我多嘴的错吗?

是事情客观摆在那儿啊。

当然,为了避免在同一个地方翻三次船,咱们今天就不直奔主题了。

讲讲前段时间我出差、出去学习考察的事。

我们一行人跑了好几个地方,学习了“大量的经验”。

你说学习有没有用呢?好像有。

和学习对象面对面,参观不同的调研点,和基层工作人员无障碍交流,获取一手资料。

通过学习,获悉了他人完全不同的做法,也可以称之为长处,打开了工作的思路。

但问题是,成本太高了。

我们一行人是八个人的代表团,从领导到各级工作人员。

我们考察三个地区,天南地北。

我们历时一周,整整五天都在外面。

有一点可以绝对保证,现在的学习考察毫无猫腻,因为是我这个八项规定斗士一手操办的。

别说什么游玩休闲了,行程满的领导都皱眉头,说你这个是“吃苦夏令营”,领导跟着你受苦去了。

(后来稍微排松了一点)

但即使如此,八个人、一周、数万支出,这笔成本还是忒高了。

领导先不论,工作人员的一周,是宝贵的一周。

一周时间,全花在赶赴各种行程上了。

说是说考察排的满,但客观上也就只能开几场座谈交流会,参观三五个点,插嘴问几个问题而已。

这倒不是我们不努力,而是考察学习,它本来就是个伪命题。

首先,业务工作是复杂的

有领导决策层,有政策制定层,有业务操作层,有执行受众层。

里面有大量的环节和工作人员。

而我们的考察,你知道的,基本是对方领导接待本方领导,涉及到的面是狭隘的。

比如,我所了解的各种细节,领导就不可能全知道,否则,她就得坐我的位置。

同样,更基层同志所掌握的实情,就比我懂得多,实操性更强。

但他们上不了桌,全上桌也不现实。

复杂的工作是一个多面的立体,可学习考察只可能是一个固定的套路,信息在一层层筛选中早就脱了像,上了桌价值也打了好几折了。

所以,当年大清朝万国考察团同样学不到东西,倒也不是归结为一句迂腐。

除了成本,更关键的问题是客观差异,让你没法儿学。

很简单一个道理。

比如,我们这儿生育率跌破1了,你跑到一个生育率2.5的地方学,能学吗?

你的人是城市人口,小白领;对方是农村人口,村乡镇县。

经济基础、人口结构、思维意识、环境条件差了大了去了,学什么?学对方的工作机制?学对方一把手挂帅、勇于攻坚克难的决心?

一个地区采取一种政策,往往是客观条件的产物。

大城市喜欢吹高质量医疗,村乡县喜欢讲基层卫生覆盖。

你学乡县赤脚医生,让大专家下沉;或者学大城市医疗规培进修,让乡医专业能力达到国际水平?

条件不对,是学一学就能解决的吗?

甚至于,最好笑的,对方的上级领导四十岁,年富力强,想整活儿。

你的上级领导55,准备退居二线了。

对方提什么方案都过,你提什么方案都过不了。

学,怎么学?

更别提,各地政策都有“厚重”的历史包袱。

A政策是老上级的政绩、B做法是老领导的主推,有的政策长期施行,受众广。

你的特色就是你的,你想学别人也不行,别人想学你也不行。

所以,很多时候,天南地北学就是瞎学,可能也是某种kpi吧。

再次,最核心的问题,你是真想学吗?

大清想学,小日本也想学。

问题小鬼子从天皇到普通平民,是真想改革,天天头戴白布写血书那种。

但老太后和士大夫真想学吗?

这次碰到一个很搞笑的故事。

考察中,宾主双方领导中有两个老相识。

其中一人感叹到,十年前就来学习过,这次再来,说明缘分不浅。

我一听,笑了。

感情你们十年前就来学过,那你为啥一点没学没改。

十年前就看了个寂寞,这次大概率还是寂寞。

除了吹捧感慨一番,你们做得真好,鄙人深有感触。

没了。

年纪越大,我越觉悟学习的主观能动性。

真正自发要学的小孩子,就算天赋普通,最后进个强一本是没问题的。

但确实不想学的,哪怕随大流,强迫自己认真学,不仅人痛苦,结果往往也不太行。

工作以后我更有体会。

你真正想学的业务,去专研的业务,没有学不好的。

而你不想写得材料,不想去扣的字眼,写十年也就这样。

当然,学生学习尚有命运之不可违,可以理解。

但成年人的学习,真的不要自己骗自己。

一把年纪了,我不轻言学习,但真想学了,肯定是自发的兴趣和需求,那就快乐的学,学有所得。

而被强迫学的成年人,古今中外,从来没有学进去的。

不心里逆反、给你整两杯,已经算是规矩的了。

考察也一样。

这个时代,什么经验、什么特色,都不是秘密。

领导真想改,一句话就能动。

左调研右考察,迟迟不下命令的,大概率就是没打算真改。

那特么考察就纯属瞎折腾了。

枉费这“豪华”的考察团,这支付的经费,这投入的精力。

现在规定严格,光是办一个报销,整理发票小票,点那个财务系统,我就花了整整一天。

真不是夸张。

尾声,讲讲标准的学习姿势。

很简单。

这边领导给对方领导打个长途电话,事先研究好对方政策,准备好问题,聊上两小时;

同样,我这种业务人员,和对方业务人员,也聊上两小时。

再找一个操作人员,和对面的操作人员聊两小时。

最后我们内部通个气梳理下,该学的也都学到了。

相信我,有的放矢、提前准备、对口电话,抛弃繁文缛节,没有什么知识是两小时还学不到的。

如果私下打电话别人都不肯跟你说,那官面的考察流程你也别想听到;

同样,如果让别人陪聊一上午觉得过意不去,那你轰轰烈烈冲过去让人家又接待、又陪同、又吃饭两三天,就过意的去了?

如果真想见对方一面,视频会议就完全可以。

毕竟是八竿子打不到一块的不同行政区人员,搞那么亲密非要面对面干啥?

最后,我觉得现在给的相关经费还是给多了。

账上总还有点钱,导致总想着还要花掉点。

应该彻底砍掉,只用于参加上级单位的异地会议,且能视频皆视频。

其他横向考察走访,一律没有经费,别去了,别瞎浪费。

再给财政省个一笔。

我们的规定更进一步,我们的工作就会变得更好。

以上。