挺好的书,而且繁简有序,该全面的全面,该删减的删减,毕竟话不能不说,也不能全说,要有重点的说。

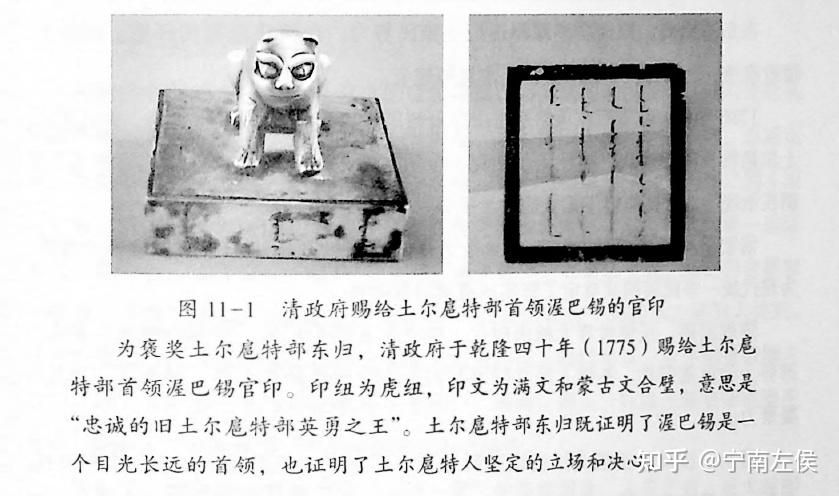

“为褒奖土尔扈特部东归……赐给土尔扈特部首领渥巴锡官印。”这话没错,确实乾隆赏给了这颗印,现在还有,新疆博物馆能看到,但土尔扈特东归之后“并献伊祖所受明永乐八年汉篆敕玉印一颗”这事不提也罢,大概其是限于篇幅吧。

这段也挺有意思。因为《明史》关于抚顺千户所的记载是“(沈阳中卫)又东北有抚顺千户所,洪武二十一年置”,可见抚顺千户所在洪武时期就已经有了,如果你觉得《明史》记载出现的太晚不算数,那正统时期编著的《全辽志》也说的是洪武,“抚顺城,城东八十里,本古贵德地,洪武十七年创立”。那么,这个所谓明成祖朱棣“抚绥边疆,顺道夷民”给新城改名抚顺又是出自哪里呢?答案是中华人民共和国成立十周年(1959年)时,由“煤都抚顺编写小组”撰写的《煤都抚顺》一书,至于这个小组又是依据的什么,那就不知道了……

而且,抚顺这个也是典型的只说上半截的故事。洪武设置抚顺千户所,明末抚顺被后金占领并拆毁夷为平地,然后到了乾隆后期,乾隆去永陵祭祖,路过抚顺的时候对这个名字考证了一下,认为是“盖明朝取抚绥使我顺从之义而名之为‘抚顺’”,之后再次路过的时候诗兴大发,又写了首《抚顺城》,开头两句叫“洪武城抚顺,意在抚顺我”,且不说洪武修这个城的时候贵建州部女真还在统门水一带所以人抚顺的是盘踞金山的北元纳哈出,单说乾隆认为这个城名是充满了大汉族主义之后的操作,那可是一点儿都不民族团结——他下令改抚顺为“抚西”,你不是要抚顺我们吗?对不起,我们反过来抚了西边的你们。

这段引用《大义觉迷录》的我怀疑是李大龙老师的手笔。他还是那么爱《大义觉迷录》,虽然这本书从写出来到全面封禁拢共五年,仅占清朝历史的1.8%,但并不影响李老师喜欢用这本书来总结整个清代。

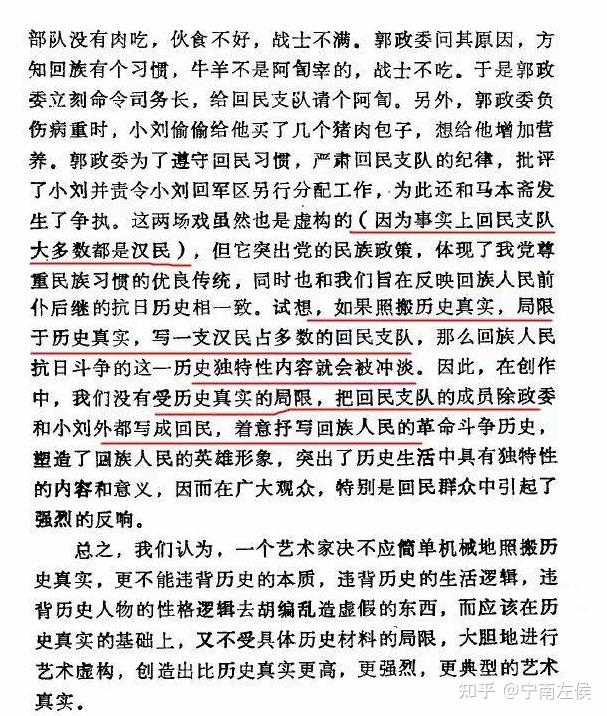

因为是讲究各民族团结的嘛,所以很多民族在历史上的团结故事、典范在书中都尽可能提到,但不利于团结的话就不要讲了,如果二者发生冲突,也可以做适量历史改动:

就比如这段。

回民抗日支队,可歌可泣,但不能提回民支队大多数都是汉民,因为如果提了,就存在一个疑问——回民支队的回族战士去哪儿了?而这个问题要是去查一下,就会发现,这可太不团结了。

最绝的是什么呢,虽然书里专门设置了一讲叫“民族危亡与中华民族意识觉醒(1840-1919)”,但是,连太平天国这四个字都没出现。即便专门说了洋务运动,但大清为什么搞洋务人就不说了,大概目的是为了抗击外来侵略吧,哎呀好难猜啊。

跟清代国家统一史一样,这本书某种程度上也算是“不刊之论”,不能改,因为某些内容但凡换一两个字就会涉及犯罪。

自入关以来,众多满族军民陆续迁往全国各地,并于当地设立“满城”或八旗驻防。伴随着多族群的共同生产生活,清朝社会逐渐形成满汉民族杂居的空间形态。

自支那事変以来,众多日本军民陆续迁往满洲各地,并于当地设立“开拓团”或义勇队。伴随着多族群的共同生产生活,满洲社会逐渐形成和汉民族杂居的空间形态。

你瞧,是不是很像?